Der perfekte Aufbau einer Facharbeit für Top-Noten

Jede gute Facharbeit folgt einem bewährten Muster: Einleitung, Hauptteil und Schluss. Dieser klassische Dreiklang ist weit mehr als nur eine formale Vorgabe. Er ist dein roter Faden, der den Leser logisch durch deine Gedanken führt und deiner Argumentation Struktur verleiht.

Das grundgerüst deiner facharbeit

Stell dir den Aufbau deiner Arbeit wie ein stabiles Fundament vor. Ohne dieses Gerüst wirken selbst die besten Ideen und die gründlichste Recherche schnell chaotisch und verlieren an Überzeugungskraft. Eine klare Gliederung hilft dir nicht nur, den Überblick zu behalten, sondern signalisiert deiner Lehrkraft auf den ersten Blick, dass du dein Thema im Griff hast.

Diese klare Struktur ist in Deutschland übrigens fest verankert. Eine Untersuchung hat ergeben, dass sich etwa 85 % der Gymnasien und Berufskollegs an diesem klassischen Schema orientieren.

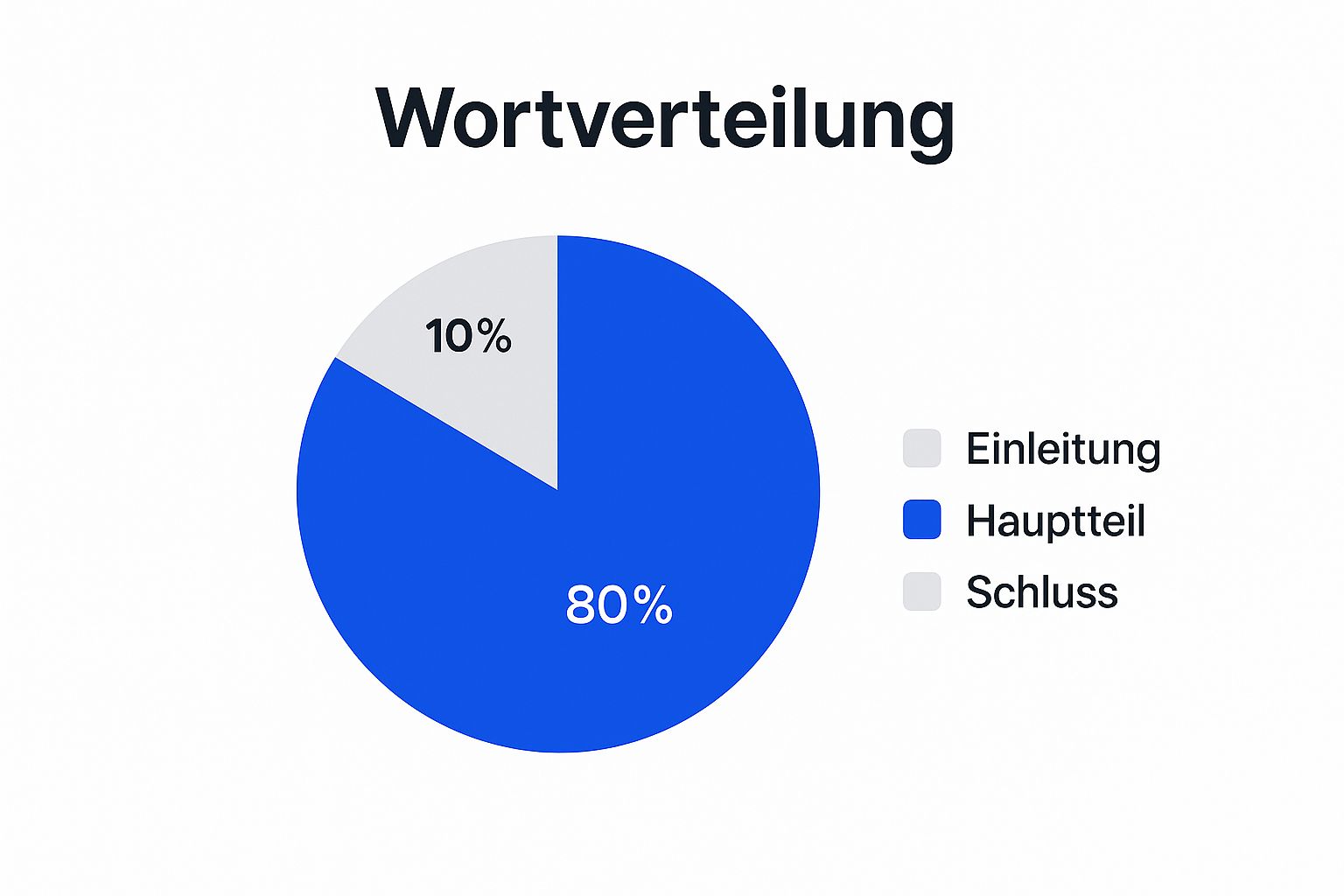

Wie du den umfang deiner arbeit richtig aufteilst

Eine bewährte Faustregel für die Seitenverteilung hilft dir, den Fokus richtig zu setzen und nicht schon in der Einleitung dein ganzes Pulver zu verschießen. So weißt du von Anfang an, welcher Teil deiner Arbeit wie viel Aufmerksamkeit benötigt.

Eine typische prozentuale Verteilung des Umfangs auf die Hauptabschnitte deiner Facharbeit sieht so aus:

Aufbau im Überblick

| Abschnitt | Anteil am Gesamtumfang | Zentrale Funktion |

|---|---|---|

| Einleitung | ca. 10 % | Interesse wecken, Forschungsfrage vorstellen, Vorgehen skizzieren |

| Hauptteil | ca. 80 % | Argumente entfalten, Quellen analysieren, Ergebnisse präsentieren |

| Schluss | ca. 10 % | Wichtigste Erkenntnisse zusammenfassen, Forschungsfrage beantworten, Ausblick geben |

Wie du siehst, spielt die Musik ganz klar im Hauptteil. Er ist das Herzstück deiner Arbeit und verdient die meiste Zeit und Energie.

Die folgende Grafik veranschaulicht dieses Verhältnis noch einmal sehr deutlich.

Der Schwerpunkt liegt unübersehbar auf dem Hauptteil. Hier musst du deine Argumentation detailliert ausarbeiten und mit Belegen untermauern.

Ein guter Aufbau ist wie ein solides Skelett. Er gibt deiner Arbeit Halt, Form und Stabilität, sodass der Inhalt – deine Argumente und Erkenntnisse – seine volle Wirkung entfalten kann.

Diese Prinzipien sind übrigens universell. Sie gelten nicht nur für die Facharbeit, sondern bilden auch die Grundlage für fast alle wissenschaftlichen Texte. Viele dieser Konzepte findest du zum Beispiel auch in unserem Leitfaden zum Aufbau einer Hausarbeit wieder.

Die Einleitung schreiben: Der erste Eindruck zählt

Stell dir vor, deine Einleitung ist der Türöffner zu deiner Facharbeit. Sie ist deine Chance, die betreuende Lehrkraft sofort zu packen und neugierig zu machen. Ein starker Anfang ist für den Aufbau einer Facharbeit also absolut entscheidend und macht den Unterschied, ob jemand deine Arbeit gerne oder nur aus Pflichtgefühl liest.

Vergiss am besten direkt die typischen, trockenen Floskeln wie „In dieser Arbeit werde ich …“. So fängt jede zweite Arbeit an. Sei mutiger! Starte lieber mit einer provokanten Frage, einer überraschenden Statistik oder einer kurzen, passenden Anekdote, die direkt ins Herz deines Themas führt. Das weckt sofort Interesse.

Ein geschickter Übergang zur Forschungsfrage ist die halbe Miete. Du musst zeigen, warum dein Thema nicht nur für dich, sondern auch für andere von Bedeutung ist. Gleichzeitig grenzt du dein Feld klar ab. Anstatt vage zu bleiben mit „Ich schreibe über Social Media“, wirst du konkret: „Welche Auswirkungen hat die Nutzung von Instagram auf das Selbstwertgefühl von Jugendlichen zwischen 14 und 16 Jahren?“ Eine solche Präzision zeigt von der ersten Seite an, dass du dein Handwerk verstehst.

Eine gute Einleitung nimmt den Leser an die Hand und beantwortet drei zentrale Fragen: Worum geht es hier? Warum ist das wichtig? Und wie willst du vorgehen? Wenn du das schaffst, gibst du von Anfang an Orientierung.

Die drei Säulen deiner Einleitung

Damit deine Einleitung wirklich überzeugt, sollte sie auf drei stabilen Säulen stehen. Sie geben deiner Leserschaft einen klaren Fahrplan und schaffen Vertrauen in deine Herangehensweise.

- Hinführung und Relevanz: Wecke Interesse und zeige, warum dein Thema aktuell oder bedeutsam ist. Warum sollte man sich damit auseinandersetzen?

- Forschungsfrage und Zielsetzung: Formuliere hier deine Frage – präzise, klar und am besten als offene W-Frage. Mache deutlich, was das Ziel deiner Untersuchung ist.

- Aufbau der Arbeit: Gib einen kurzen Ausblick, wie du deine Frage beantworten wirst. Skizziere in zwei bis drei Sätzen den roten Faden, der sich durch deine Kapitel zieht.

Dieser strukturierte Ansatz ist übrigens nicht nur für die Facharbeit Gold wert. Falls du tiefer einsteigen möchtest, findest du in unserem Artikel über die Einleitung einer Bachelorarbeit weitere nützliche Tipps. So legst du den Grundstein für einen professionellen und überzeugenden Gesamteindruck.

Den Hauptteil überzeugend gestalten

Jetzt geht es ans Eingemachte: den Hauptteil. Er ist das Herzstück deiner Arbeit. Hier rollst du deine Argumentation aus, nimmst deine Quellen unter die Lupe und lieferst die Beweise für deine Thesen. Ein starker Hauptteil ist keine lose Aneinanderreihung von Fakten, sondern eine logische Gedankenkette, die den Leser von der Theorie bis zu deiner Schlussfolgerung mitnimmt.

Die große Kunst ist es, eine Kapitelstruktur zu finden, die sich wie ein roter Faden durch deine Arbeit zieht. Stell dir den Aufbau deiner Facharbeit wie den Bau eines Hauses vor. Jedes Kapitel ist ein Raum, der stabil mit den anderen verbunden sein muss, damit am Ende nicht alles in sich zusammenfällt.

Vom theoretischen Fundament zur eigenen Analyse

In der Regel startest du deinen Hauptteil mit den theoretischen Grundlagen. In diesem Kapitel klärst du die wichtigsten Begriffe und stellst die Theorien oder Modelle vor, die du für deine Untersuchung brauchst. Damit schaffst du eine gemeinsame Basis für dich und deinen Leser und beweist, dass du tief in der Materie steckst.

Direkt danach kommt der analytische Kern, der spannendste Teil deiner Arbeit. Hier wendest du die Theorie auf deinen Untersuchungsgegenstand an. Ob du nun ein Gedicht interpretierst, ein historisches Ereignis beleuchtest oder ein soziales Phänomen untersuchst – hier ist der Ort für deine eigenen Erkenntnisse.

Ein gut aufgebauter Hauptteil macht deine Gedankengänge nachvollziehbar. Er zeigt nicht nur, was du herausgefunden hast, sondern vor allem, wie du dorthin gekommen bist. Das ist der Schlüssel zu einer glaubwürdigen und überzeugenden Argumentation.

Dieser systematische Ansatz ist übrigens eine Fähigkeit, die dich weit über die Schule hinaus begleiten wird. Statistiken zeigen, dass die Facharbeit in Deutschland eine wichtige Vorbereitung auf das wissenschaftliche Arbeiten ist. Eine Erhebung ergab, dass 68 % der Schüler, die eine Facharbeit geschrieben haben, später im Studium oder in der Ausbildung in wissenschaftlichen Methoden besser zurechtkamen. Wenn dich das genauer interessiert, erfährst du mehr über die Bedeutung der Facharbeit für die Zukunft.

Die Kunst der Gliederung und Verknüpfung

Eine logische Struktur ist das A und O. Jedes Kapitel muss einen klaren Zweck erfüllen und auf dem vorherigen aufbauen. Um das zu schaffen, gibt es ein paar bewährte Gliederungsprinzipien:

- Chronologisch: Perfekt für historische Themen. Du arbeitest dich einfach an der Zeitachse entlang.

- Thematisch: Ideal, um Argumente nach Schwerpunkten zu sortieren. Das funktioniert super bei vergleichenden Analysen.

- Vom Allgemeinen zum Speziellen: Ein Klassiker. Du beginnst mit einem breiten Überblick und zoomst dann immer weiter in die Details deiner Analyse hinein.

Achte unbedingt auf fließende Übergänge zwischen den Kapiteln. Ein kurzer einleitender Satz zu Beginn eines neuen Kapitels, der an das Ende des letzten anknüpft, wirkt Wunder. So bleibt der rote Faden für den Leser immer sichtbar und es entstehen keine Gedankensprünge.

Und natürlich: der korrekte Umgang mit Quellen und Zitaten. Jede Aussage, die nicht deine eigene ist, muss belegt werden. Das verleiht deiner Arbeit nicht nur die nötige Glaubwürdigkeit, sondern zeigt auch, dass du die Spielregeln des wissenschaftlichen Arbeitens beherrschst und den Aufbau einer Facharbeit wirklich verstanden hast.

Ein starker Schluss, der im Gedächtnis bleibt

Das Ende ist deine letzte Chance, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Ein guter Schluss entscheidet darüber, ob deine Arbeit als überzeugend und durchdacht in Erinnerung bleibt. Hier geht es um mehr als nur eine Zusammenfassung – du rundest deine Argumentation ab und gibst deiner Facharbeit das Gewicht, das sie verdient.

Dein Fazit muss vor allem eines leisten: eine klare Antwort auf deine ursprüngliche Forschungsfrage geben. Formuliere die zentrale Erkenntnis deiner Untersuchung prägnant und ohne Umschweife.

Der Schluss ist deine Bühne, um Souveränität zu zeigen. Er fasst nicht nur zusammen, sondern ordnet deine Ergebnisse ein, reflektiert sie kritisch und wirft einen Blick in die Zukunft. Ein starkes Fazit beweist, dass du den roten Faden bis zum Ende in der Hand hattest.

Ergebnisse auf den Punkt bringen und einordnen

Greife zunächst die wichtigsten Ergebnisse aus deinem Hauptteil noch einmal kurz auf. Aber Vorsicht: Führe an dieser Stelle keine neuen Argumente oder Informationen ein. Alles, was du hier nennst, muss bereits im Hauptteil ausführlich behandelt worden sein. Der Fokus liegt jetzt auf der Verdichtung.

Direkt im Anschluss ist deine kritische Reflexion gefragt. Genau hier zeigst du wissenschaftliche Reife, indem du ehrlich auf die Grenzen deiner eigenen Arbeit blickst.

- Wo waren die Grenzen? Vielleicht hattest du nur begrenzte Quellen zur Verfügung, oder dein Thema ließ sich nur aus einem ganz bestimmten Blickwinkel beleuchten. Das ist völlig normal und es zeugt von Stärke, dies zu benennen.

- Welche Fragen bleiben offen? Kaum eine Arbeit beantwortet alle Fragen. Welche neuen Aspekte hat deine Untersuchung aufgeworfen? Gib einen kurzen, aber spannenden Ausblick darauf, was man als Nächstes erforschen könnte.

Diese Selbstreflexion ist kein Zeichen von Schwäche, ganz im Gegenteil. Sie macht deinen Schluss erst richtig stark und zeigt, dass du den Aufbau einer Facharbeit wirklich verstanden hast.

Wenn du noch tiefer in das Thema eintauchen möchtest, schau dir unseren detaillierten Leitfaden zum Fazit einer wissenschaftlichen Arbeit an. Dort findest du weitere Tipps, wie du mit einem durchdachten Fazit und einem interessanten Ausblick einen kompetenten und überzeugenden Eindruck hinterlässt.

Auf die Form kommt es an: Der letzte Schliff für deine Facharbeit

Dein Inhalt mag noch so brillant sein – wenn die Form nicht stimmt, leidet der Gesamteindruck deiner Arbeit. Formale Aspekte sind weit mehr als nur eine lästige Pflicht. Sie sind ein klares Zeichen für wissenschaftliche Sorgfalt und zeigen, dass du die Spielregeln verstanden hast und den Aufbau einer Facharbeit wirklich beherrschst.

Dein Inhalt mag noch so brillant sein – wenn die Form nicht stimmt, leidet der Gesamteindruck deiner Arbeit. Formale Aspekte sind weit mehr als nur eine lästige Pflicht. Sie sind ein klares Zeichen für wissenschaftliche Sorgfalt und zeigen, dass du die Spielregeln verstanden hast und den Aufbau einer Facharbeit wirklich beherrschst.

Das fängt schon ganz vorne an, beim Deckblatt. Sieh es als Visitenkarte deiner Arbeit. Es muss alle wichtigen Informationen auf einen Blick liefern: dein Thema, deinen Namen, die Schule, das Fach, den Namen deiner Lehrkraft und natürlich das Abgabedatum. Gleich danach kommt das Inhaltsverzeichnis, das deinem Betreuer eine schnelle Übersicht über deine Gliederung verschafft.

Was nach dem Fazit noch kommt

Auch wenn du dein letztes Kapitel abgeschlossen hast, bist du noch nicht ganz am Ziel. Jetzt folgen die Anhänge und Erklärungen, die deine wissenschaftliche Gründlichkeit untermauern.

Diese Bestandteile sind in der Regel unverzichtbar:

- Literaturverzeichnis: Hier musst du wirklich jede Quelle auflisten, die du für deine Arbeit genutzt hast. Achte dabei auf Vollständigkeit und einen einheitlichen Zitierstil.

- Anhang (optional): Alles, was den Lesefluss im Haupttext stören würde, gehört hierhin. Das können zum Beispiel lange Tabellen, Transkripte von Interviews oder der Fragebogen deiner Umfrage sein.

- Eidesstattliche Erklärung: Mit deiner Unterschrift versicherst du ganz offiziell, dass du die Arbeit allein und nur mit den angegebenen Quellen und Hilfsmitteln verfasst hast.

Die Facharbeit ist mittlerweile ein fester Bestandteil in der Oberstufe. In Deutschland schreiben jedes Jahr über 800.000 Schülerinnen und Schüler eine solche Arbeit, die meistens zwischen 12 und 20 Seiten lang ist. Mehr Bildungsstatistiken zur Facharbeit findest du beim Statistischen Bundesamt.

Ein kleiner, aber wichtiger Tipp: Nimm die Form ernst. Flüchtigkeitsfehler wie ein lückenhaftes Literaturverzeichnis oder ein falsch formatiertes Inhaltsverzeichnis können dich unnötig Punkte kosten. Das wäre besonders ärgerlich, wenn dein Inhalt eigentlich top ist.

Häufige Fragen rund um den Aufbau deiner Facharbeit

Beim Schreiben deiner Facharbeit stehst du plötzlich vor Fragen, die dich vielleicht aus dem Konzept bringen. Keine Sorge, das geht fast allen so. Die Unsicherheit beim Aufbau einer Facharbeit ist völlig normal.

Deshalb habe ich hier ein paar der häufigsten Fragen gesammelt, die mir immer wieder begegnen, und gebe dir dazu ganz konkrete Antworten und Tipps aus der Praxis.

Wie detailliert muss meine Gliederung sein?

Stell dir dein Inhaltsverzeichnis wie eine Landkarte für deinen Leser vor. Es muss jede nummerierte Überschrift aus deiner Arbeit exakt so abbilden, wie sie im Text steht – inklusive Seitenzahl natürlich.

Eine gute Faustregel ist, nicht tiefer als bis zur dritten Ebene zu gehen. Das bedeutet, eine Struktur wie 2.1.1 ist meist das Maximum. Alles, was kleinteiliger wird (z. B. 2.1.1.1), wirkt schnell unübersichtlich und zerstückelt deinen Text. Am Ende zählt, dass die Gliederung logisch ist und man deinen Gedanken leicht folgen kann.

Mein Tipp: Bist du unsicher, frag einfach kurz bei deiner Lehrkraft nach. Das zeigt Engagement und gibt dir Sicherheit.

Darf ich den Aufbau meiner Facharbeit nachträglich ändern?

Ja, absolut! Und das solltest du sogar, wenn du merkst, dass es nötig ist. Deine erste Gliederung ist ein Plan, kein in Stein gemeißeltes Gesetz. Es ist ein gutes Zeichen, wenn du beim Schreiben feststellst, dass eine andere Reihenfolge deiner Argumente viel überzeugender wäre.

Eine Facharbeit ist ein Prozess. Anpassungen gehören dazu. Solange am Ende alles logisch zusammenpasst und deinen roten Faden stärkt, sind Änderungen nicht nur erlaubt, sondern oft der Schlüssel zu einer richtig guten Arbeit.

Ein Plan ist nicht dazu da, um ihn stur zu befolgen, sondern um Orientierung zu geben. Wenn du merkst, dass eine Kurskorrektur deine Arbeit verbessert, ist das ein Zeichen von Stärke, nicht von Schwäche.

Wo liegt der Unterschied zwischen Fazit und Einleitung?

Obwohl beide den Rahmen deiner Arbeit bilden, haben sie grundverschiedene Aufgaben. Viele bringen das durcheinander, aber eigentlich ist es ganz einfach:

- Die Einleitung stellt das Problem und den Weg vor. Sie weckt Interesse, präsentiert deine Forschungsfrage und gibt einen kurzen Überblick, wie du diese Frage beantworten wirst. Sie ist quasi das Versprechen an deine Leser.

- Das Fazit (oder der Schluss) liefert die Antwort. Hier fasst du deine wichtigsten Erkenntnisse zusammen, beantwortest klar und deutlich deine Forschungsfrage und gibst vielleicht noch einen kurzen Ausblick. Neue Argumente oder Informationen haben hier nichts mehr zu suchen. Das Fazit löst also das Versprechen der Einleitung ein.

Der perfekte Aufbau einer Facharbeit braucht Zeit und eine klare Struktur. Wenn du merkst, dass du beim Gliedern feststeckst, Zitate verwalten musst oder einfach nur den Schreibfluss verbessern willst, kann dich Arbento dabei unterstützen. Probier unseren KI-Assistenten doch einfach mal aus und schau, wie er dir helfen kann, deine nächste wissenschaftliche Arbeit entspannter zu schreiben. Mehr Infos findest du auf https://arbento.de.