Dissertation Zeitplan: Ihr Schritt-für-Schritt Guide

Eine Dissertation kann sich anfühlen wie ein riesiger Berg, den man erklimmen muss.Da verliert man schnell den Überblick. Der Schlüssel, um dieses Mammutprojekt zu meistern, liegt aber oft in einer simplen, aber wirkungsvollen Sache: einem richtig guten Zeitplan für die Dissertation. Er zerlegt den Berg in kleine, machbare Etappen und wird so zu Ihrem persönlichen Kompass durch die gesamte Promotionszeit.

Warum Ihr Zeitplan über Erfolg oder Misserfolg entscheiden kann

Ein strukturierter Zeitplan ist so viel mehr als eine simple To-do-Liste. Sehen Sie ihn als Ihre strategische Landkarte. Ohne diese Karte ist die Gefahr groß, sich in winzigen Details zu verlieren, wichtige Fristen zu verschwitzen oder irgendwann einfach die Motivation zu verlieren. Ein solider Plan hilft Ihnen, von Anfang an realistische Ziele zu stecken und das große Ganze nicht aus den Augen zu verlieren.

Stellen Sie sich mal vor, Sie bauen ein Haus ohne Bauplan. Klar, irgendwie würden Sie anfangen, Steine aufeinanderzusetzen. Aber schnell würden Sie merken, dass die Wände schief sind und die Anschlüsse für Wasser und Strom fehlen. Genau so ist es mit der Dissertation: Der Zeitplan ist Ihr Bauplan, der sicherstellt, dass alle Teile – von der ersten Recherche bis zur finalen Korrektur – zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind.

Die Kraft von Struktur und guter Vorausplanung

Einer der größten Vorteile eines Zeitplans ist die enorme psychologische Entlastung. Anstatt ständig an den riesigen Berg Arbeit zu denken, der noch vor Ihnen liegt, konzentrieren Sie sich einfach auf die nächste kleine, überschaubare Aufgabe. Das nimmt eine Menge Druck raus und ist das beste Mittel gegen die gefürchtete Prokrastination.

Zahlen bestätigen das übrigens auch. Ungefähr 70 % der Promovierenden in Deutschland setzen sich zu Beginn ihrer Arbeit hin und erstellen einen detaillierten Zeitplan. Von diesen geben wiederum rund 60 % an, dass ihnen genau diese Planung entscheidend dabei geholfen hat, regelmäßig Fortschritte zu machen. Wenn man bedenkt, dass eine Promotion im Schnitt 3,5 Jahre dauert, wird klar, wie unverzichtbar eine solche Struktur ist. Mehr zu den Erfolgsfaktoren bei der Planung einer Dissertation finden Sie auf scribbr.de.

Meilensteine und Kommunikation klar definieren

Ein gut durchdachter Zeitplan ist auch ein unschätzbares Werkzeug für die Gespräche mit Ihrer Betreuerin oder Ihrem Betreuer. Er zeigt sofort, dass Sie Ihr Projekt professionell und strukturiert angehen. So wird Feedback viel konkreter und hilfreicher, weil es sich auf klare Meilensteine bezieht.

Anstatt nur vage über den allgemeinen „Fortschritt“ zu reden, können Sie ganz gezielt diskutieren: Ist der Zeitrahmen für die Datenauswertung realistisch? Wie viel Pufferzeit sollten wir für die Korrekturphase einplanen?

Solche Meilensteine sind nicht nur für die Planung Gold wert, sondern auch für Ihre eigene Motivation. Jeder erreichte Punkt gibt Ihnen das gute Gefühl, wieder ein Stück des Weges geschafft zu haben. Schon kleinere Ziele, wie die Fertigstellung eines perfekten Abstracts für Ihre Arbeit, wirken als motivierende Zwischenetappen. Auf diese Weise steuern Sie Ihr Projekt aktiv, anstatt nur auf unerwartete Probleme zu reagieren.

Die Phasen einer Promotion verstehen und richtig gliedern

Jede Dissertation, ganz gleich in welchem Fachbereich, hat eine gewisse innere Logik und Struktur. Diesen roten Faden zu erkennen, ist der erste und vielleicht wichtigste Schritt für einen funktionierenden Zeitplan für Ihre Dissertation. Anstatt das ganze Projekt als einen riesigen Berg zu betrachten, der kaum zu erklimmen scheint, brechen wir ihn in kleinere, überschaubare Etappen herunter.

Genau diese Aufteilung in Phasen hilft dabei, nicht den Kopf zu verlieren. Sie gibt Ihnen für jeden Abschnitt klare Ziele vor und Sie wissen immer, was als Nächstes ansteht. So können Sie Ihre Energie viel gezielter einsetzen.

Vom ersten Gedanken bis zur fertigen Veröffentlichung

Eine Promotion lässt sich grob in mehrere Hauptphasen einteilen, die aufeinander aufbauen. Klar, die genaue Dauer hängt stark von Ihrem Thema, Ihrer Arbeitsweise und Ihrem Fach ab, aber die grundsätzliche Reihenfolge ist fast immer dieselbe.

Im Schnitt dauert eine Dissertation in Deutschland etwa 2,5 bis 4 Jahre und gliedert sich in sechs große Abschnitte. Das fängt bei der Orientierung und Planung an (3–6 Monate), geht über die intensive Recherche (3–6 Monate), die eigentliche Forschungsarbeit (6–12 Monate), die zähe Schreibphase (6–9 Monate), die wichtigen Korrekturschleifen (1–3 Monate) und endet schließlich mit der Veröffentlichung (ca. 6 Monate). Eine gute Übersicht über diese Zeiträume bietet auch Bachelorprint.

Um diese Phasen greifbar zu machen, hilft eine visuelle Darstellung ungemein. Ob Sie dafür ein schlichtes Gantt-Diagramm in Excel basteln oder auf professionelle Projektmanagement-Tools zurückgreifen, ist Geschmackssache. Wichtig ist nur, dass Sie die Abhängigkeiten klar erkennen: Aufgabe B kann erst starten, wenn Aufgabe A erledigt ist.

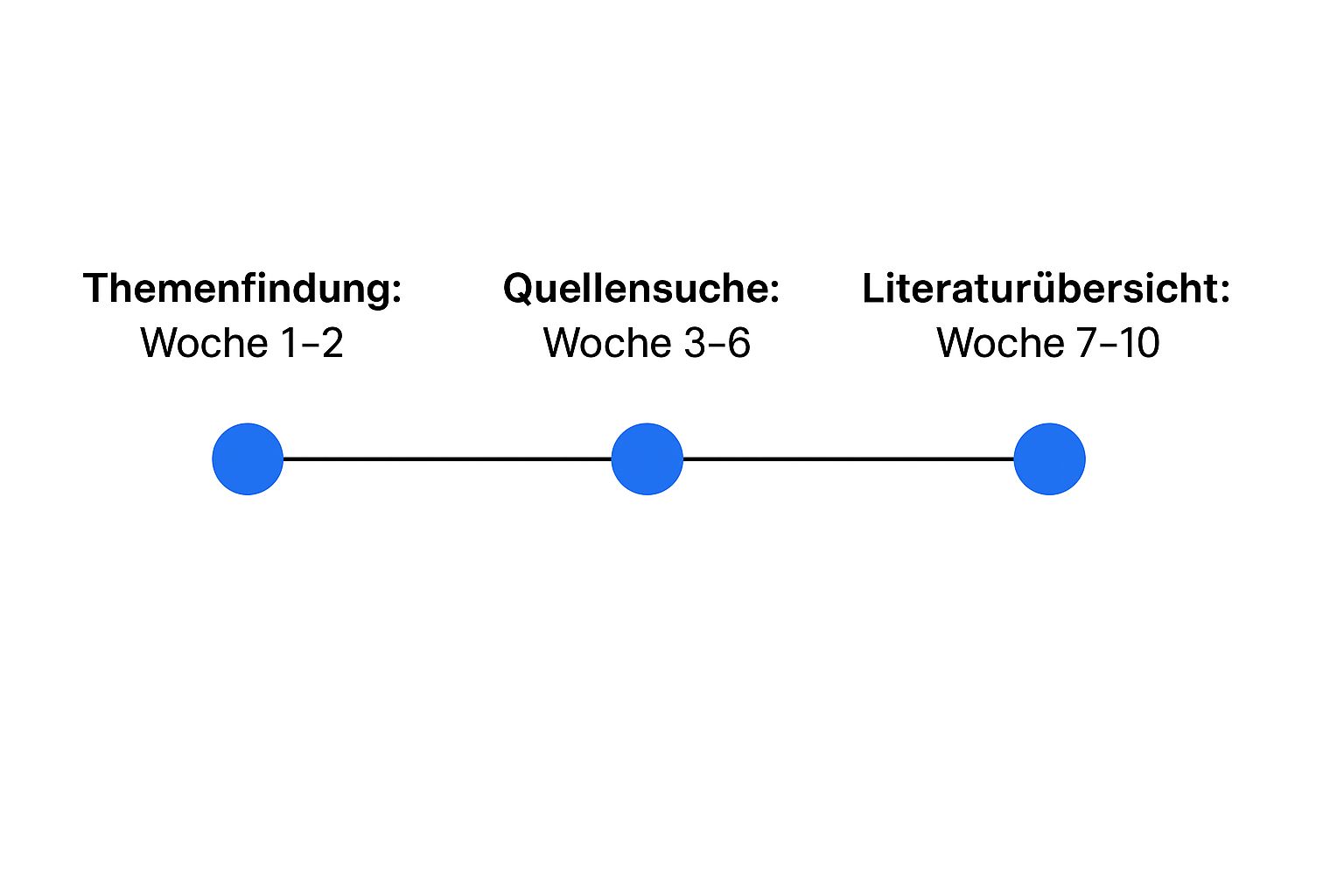

Die folgende Grafik zeigt beispielhaft, wie die ersten Wochen Ihres Projekts aussehen könnten – von der Themenfindung über die Quellensuche bis zur Gliederung.

Man sieht hier gut, wie die ersten zehn Wochen in logische Blöcke zerlegt werden. Genau das sorgt für einen klaren und strukturierten Start ins Projekt.

Um Ihnen eine noch bessere Orientierung zu geben, habe ich die typischen Promotionsphasen und ihre realistische Dauer in einer Tabelle zusammengefasst.

Übersicht der Promotionsphasen mit realistischen Zeitfenstern

Diese Tabelle zeigt die typischen Phasen einer Dissertation und die dafür anzusetzende Dauer als Orientierung für Ihre eigene Planung.

| Phase der Dissertation | Typische Dauer | Wichtige Aufgaben |

|---|---|---|

| Orientierung & Planung | 3–6 Monate | Thema finden, Betreuer suchen, Exposé schreiben, Zeitplan erstellen |

| Literaturrecherche | 3–6 Monate | Systematische Suche, Quellen sichten und bewerten, Forschungsstand aufarbeiten |

| Forschung & Datenerhebung | 6–12 Monate | Experimente, Interviews, Umfragen durchführen; Daten sammeln und auswerten |

| Schreibphase | 6–9 Monate | Rohfassung schreiben, Kapitel strukturieren, Argumentation ausarbeiten |

| Korrektur & Lektorat | 1–3 Monate | Feedback einholen, Text überarbeiten, Lektorat/Korrektorat |

| Veröffentlichung & Disputation | ca. 6 Monate | Druck, Einreichung, Vorbereitung auf die Verteidigung, Veröffentlichung |

Diese Zeiträume sind natürlich nur Richtwerte, aber sie helfen enorm dabei, die eigenen Meilensteine realistisch zu setzen.

Warum Pufferzeiten Ihr bester Freund sind

Ein klassischer Anfängerfehler ist, den Zeitplan bis auf den letzten Tag zu verplanen. Aber mal ehrlich: Wann läuft schon alles nach Plan? Die Realität hält immer Überraschungen bereit. Eine wichtige Quelle ist nicht verfügbar, ein Experiment liefert merkwürdige Ergebnisse oder man hängt bei einem Kapitel gedanklich fest.

Planen Sie von Anfang an großzügige Pufferzeiten zwischen den großen Meilensteinen ein. Sehen Sie diese nicht als Faulheit, sondern als strategische Reserve. Sie geben Ihnen die nötige Luft, um auf Unerwartetes zu reagieren, ohne dass sofort der ganze Plan ins Wanken gerät.

Als Faustregel hat es sich bewährt, etwa 15–20 % der geplanten Zeit als Puffer einzuplanen. Wenn Sie also für die Datenanalyse acht Wochen ansetzen, packen Sie einfach noch ein bis zwei Wochen obendrauf. Diese kleine Voraussicht nimmt unglaublich viel Druck raus und sorgt dafür, dass Ihr Projekt auch bei kleineren Stolpersteinen auf Kurs bleibt.

So wird Ihr persönlicher Zeitplan wirklich konkret

Ein allgemeiner Musterplan ist ein guter Startpunkt, aber jetzt wird es persönlich. Ihr eigener Dissertation-Zeitplan muss zu Ihnen passen – zu Ihrem Thema, Ihrem Arbeitsstil und ganz einfach zu Ihrem Leben. Erst wenn Sie die grobe Vorlage in einen Plan verwandeln, mit dem Sie tatsächlich arbeiten können, wird er zu einem wirklich nützlichen Werkzeug.

Als Erstes stellt sich die Werkzeugfrage. Und hier gibt es keine Universallösung. Für manche reicht eine simple Excel-Tabelle völlig aus, um die Phasen und wichtigsten Meilensteine festzuhalten. Andere, die eher visuell denken, schwören auf agilere Werkzeuge wie Trello oder Asana. Dort lassen sich Aufgaben wie auf einem Kanban-Board als kleine Kärtchen flexibel von „To Do“ zu „Erledigt“ schieben.

Von großen Blöcken zu kleinen, machbaren Schritten

Der Trick ist, die riesigen Aufgabenmonster wie „Literaturrecherche“ oder „Datenauswertung“ in verdauliche Häppchen zu zerlegen. Manche nennen das „Task-Chunking“. Statt also einen riesigen Block von zwei Monaten für die Literaturrecherche im Kalender zu haben, brechen Sie ihn auf konkrete Wochen- oder sogar Tagesziele herunter.

So wird aus dem schwammigen Ziel „Literaturrecherche“ plötzlich ein greifbarer Wochenplan:

- Montag: Fünf zentrale Aufsätze zum Kernthema X finden und die wichtigsten Thesen herausschreiben.

- Dienstag: Schlagwortsuche in drei relevanten Datenbanken starten.

- Mittwoch & Donnerstag: Die gefundenen Quellen sichten und kurz bewerten: relevant oder nicht?

- Freitag: Eine kurze Zusammenfassung der Woche anfertigen und die Aufgaben für die nächste Woche planen.

Dieser Ansatz hat einen unschätzbaren Vorteil: Er macht Fortschritt sofort sichtbar. Das motiviert ungemein. Statt auf ein fernes Ziel hinzuarbeiten, erleben Sie jeden Tag kleine Erfolge, die Sie am Ball bleiben lassen.

Planen Sie das echte Leben mit ein

Mal ehrlich: Eine Dissertation entsteht selten im Elfenbeinturm. Lehraufträge, Konferenzen, der Nebenjob oder familiäre Pflichten gehören dazu und brauchen von Anfang an einen festen Platz in Ihrem Plan. Seien Sie hier absolut ehrlich zu sich selbst. Wenn Sie wissen, dass der Lehrauftrag jede Woche zehn Stunden kostet, dann blocken Sie diese Zeit. Konsequent.

Ein guter Plan berücksichtigt auch die unscheinbaren, aber zeitraubenden administrativen Aufgaben. Die Literaturverwaltung zum Beispiel kann schnell zum Chaos führen, wenn man sie nicht von Beginn an sauber pflegt. Mehr dazu, wie Sie ein übersichtliches Literaturverzeichnis erstellen, können Sie übrigens in unserem passenden Artikel nachlesen.

Indem Sie diese externen Faktoren realistisch einplanen, schaffen Sie einen Plan, der auch dann noch hält, wenn mal etwas Unvorhergesehenes passiert. Das bewahrt Sie vor Stress und hilft, einem Burnout vorzubeugen.

Unerwartete Hürden und wie Ihr Zeitplan sie meistert

Mal ganz ehrlich: Kein noch so ausgeklügelter Dissertation-Zeitplan überlebt den Kontakt mit der Realität unbeschadet. Genau an diesem Punkt werfen viele Promovierende frustriert das Handtuch – dabei ist das völlig normal. Die Frage ist nicht, ob etwas dazwischenkommt, sondern nur, wie Sie damit umgehen.

Ein typisches Beispiel aus dem Forscheralltag: Ein entscheidendes Experiment liefert plötzlich völlig andere Ergebnisse als erwartet und stellt Ihre ganze Hypothese auf den Kopf. Oder eine wichtige Datenquelle, auf die Sie fest gezählt haben, ist auf einmal nicht mehr verfügbar. Solche Momente fühlen sich erstmal wie das Ende der Welt an, sind aber meist nur ungeplante Abzweigungen auf Ihrem Weg.

Proaktiv planen statt reaktiv stressen

Der Trick, um mit solchen Überraschungen fertigzuwerden, ist eigentlich ganz einfach: Pufferzeiten. Das sind keine faulen Lücken im Kalender, sondern Ihre eingebaute Versicherung gegen den Stress, der sonst unweigerlich aufkommt.

- Puffer als Sicherheitsnetz: Planen Sie zwischen den großen Etappen – also zum Beispiel zwischen Datenerhebung und Auswertung – ganz bewusst freie Wochen ein. Als Faustregel hat sich bewährt, etwa 15–20 % der Gesamtzeit als Puffer einzuplanen.

- Regelmäßige Check-ins: Schauen Sie sich Ihren Zeitplan mindestens einmal im Monat kritisch an. Passen die Zeitfenster noch? Haben sich neue Abhängigkeiten ergeben, die Sie noch nicht auf dem Schirm hatten?

Betrachten Sie Ihren Plan nicht als starres Gesetz, sondern als ein lebendiges Dokument, das mit Ihrem Projekt wächst. So nehmen Sie unvorhergesehenen Problemen von Anfang an den Schrecken. Sie bleiben am Steuer und können den Kurs aktiv anpassen, anstatt sich von den Ereignissen überrollen zu lassen.

Ein angepasster Plan ist kein gescheiterter Plan. Im Gegenteil: Er ist ein Zeichen für cleveres Projektmanagement und zeigt, dass Sie flexibel auf die Realitäten der Forschung reagieren können.

Mit dieser Einstellung verwandeln Sie potenzielle Krisen in ganz normale Aufgaben. Sie lernen, agil zu bleiben und Ihren Dissertation-Zeitplan als das zu nutzen, was er sein sollte: ein Werkzeug, das Ihnen Sicherheit gibt, anstatt zusätzlichen Druck aufzubauen.

So bleiben Sie bei Ihrer Doktorarbeit motiviert und fokussiert

Ein noch so perfekter Dissertation Zeitplan bringt wenig, wenn die Puste für die Umsetzung fehlt. Eine Promotion ist ein Marathon, kein Sprint. Auf so einer langen Strecke ist es völlig normal, dass die Motivation mal auf der Strecke bleibt. Die eigentliche Kunst ist es, zu wissen, wie man damit umgeht.

Ein noch so perfekter Dissertation Zeitplan bringt wenig, wenn die Puste für die Umsetzung fehlt. Eine Promotion ist ein Marathon, kein Sprint. Auf so einer langen Strecke ist es völlig normal, dass die Motivation mal auf der Strecke bleibt. Die eigentliche Kunst ist es, zu wissen, wie man damit umgeht.

Letztendlich kommt es auf eine Arbeitsweise an, die Sie nicht ausbrennt. Es geht darum, eine Routine zu finden, die Ihnen Energie gibt, anstatt sie zu rauben. Der einfachste Trick dabei? Belohnen Sie sich selbst für erreichte Ziele.

Kleine Erfolge sind Ihr Treibstoff

Warten Sie nicht, bis das ganze Kapitel fertig ist. Feiern Sie auch die kleinen Meilensteine! Sie haben eine Woche lang Ihre Schreibziele eingehalten? Dann gönnen Sie sich einen freien Abend. Ein kompliziertes theoretisches Problem endlich geknackt? Belohnen Sie sich mit etwas, das Ihnen wirklich Freude macht.

Dieser Kniff, den Psychologen „positive Verstärkung“ nennen, sorgt für kleine Dopamin-Kicks im Gehirn. Das gibt ein Gefühl der Zufriedenheit und liefert die mentale Energie für die nächste Hürde. So wird der Weg selbst zum Ziel.

Grenzen ziehen und mit anderen reden

Eine klare Trennung von Arbeit und Freizeit ist das A und O, um einem Burnout vorzubeugen. Legen Sie feste Arbeitszeiten fest und halten Sie sich auch wirklich daran. Nach Feierabend bleibt der Laptop zu – ohne Wenn und Aber. Dieser Abstand hilft, den Kopf wieder freizubekommen und neue Kraft zu schöpfen.

Genauso wichtig: Suchen Sie sich Verbündete. Der regelmäßige Austausch in einer Kolloquiumsgruppe oder einfach nur ein Kaffee mit anderen Doktoranden kann Wunder wirken. Sie werden schnell merken: Mit diesen Herausforderungen sind Sie nicht allein. Oft reicht schon ein kurzes Gespräch, um eine hartnäckige Schreibblockade zu lösen und wieder mit frischem Elan ans Werk zu gehen.

Typische Fragen rund um den Zeitplan für die Dissertation

Beim Erstellen eines Zeitplans für die Dissertation tauchen immer wieder die gleichen Fragen auf. Hier habe ich die häufigsten für Sie gesammelt und beantworte sie mit klaren, praxiserprobten Tipps. So können Sie typische Stolpersteine von Anfang an umgehen und Ihren Dissertation Zeitplan sicher steuern.

Welches Tool passt wirklich zu mir?

Ganz ehrlich? Das beste Werkzeug ist das, mit dem Sie tatsächlich arbeiten. Oft reicht eine einfache Excel-Tabelle völlig aus, um die groben Phasen und wichtigsten Meilensteine festzuhalten. Das ist übersichtlich und kostet keine Einarbeitungszeit.

Wenn Sie eher der visuelle Typ sind und es mögen, Aufgaben per Drag-and-drop zu verschieben, dann schauen Sie sich mal Kanban-Tools wie Trello oder Asana an. Zu sehen, wie eine Aufgabe von „In Arbeit“ zu „Erledigt“ wandert, kann unheimlich motivieren. Professionelle Projektmanagement-Software wird eigentlich nur bei extrem komplexen Projekten mit vielen Abhängigkeiten untereinander wirklich nötig.

Mein persönlicher Ratschlag: Fangen Sie simpel an. Ein Tool-Wechsel lohnt sich erst dann, wenn Sie merken, dass Ihnen wirklich eine Funktion fehlt – nicht, weil eine andere App schicker aussieht.

Wie oft sollte ich den Plan mit meiner Betreuung besprechen?

Regelmäßige Absprachen sind das A und O, um auf Kurs zu bleiben. Den groben Rahmenplan sollten Sie natürlich ganz zu Beginn gemeinsam abstecken und absegnen lassen. Danach hat es sich bewährt, den Plan alle drei bis sechs Monate gemeinsam durchzugehen und wenn nötig anzupassen.

Eine zusätzliche, kurze Besprechung ist auch immer dann eine gute Idee, wenn Sie einen wichtigen Meilenstein erreicht haben. Das kann der Abschluss der Datenerhebung sein oder die Fertigstellung eines wichtigen Kapitels. So stellen Sie sicher, dass Sie und Ihre Betreuung auf dem gleichen Stand sind und es am Ende keine bösen Überraschungen gibt.

Was mache ich, wenn mein Zeitplan komplett aus dem Ruder läuft?

Zuerst einmal: tief durchatmen. Verzögerungen sind bei einer Promotion absolut normal und passieren so gut wie jedem. Wichtig ist, dass Sie nicht in Panik verfallen, sondern die Situation analysieren. Fragen Sie sich: War das ein einmaliges Problem oder habe ich eine Aufgabe von Grund auf falsch eingeschätzt?

Passen Sie Ihren Plan auf dieser Basis realistisch an. Dafür sind die Pufferzeiten da! Manchmal müssen auch nachfolgende Fristen verschoben werden. Das Entscheidende ist, dass Sie die Verzögerung und den neuen, angepassten Plan transparent und proaktiv mit Ihrer Betreuung kommunizieren. Gemeinsam findet sich fast immer eine pragmatische Lösung, zum Beispiel indem man Aufgaben anders priorisiert.

Sie wollen nicht nur planen, sondern auch schneller schreiben? Arbento kann Ihnen dabei helfen, den Schreibprozess zu strukturieren und zu beschleunigen. Unser KI-Assistent unterstützt Sie mit cleveren Gliederungsvorschlägen, passenden Formulierungen und automatischer Zitation. Finden Sie heraus, wie Sie Ihren Zeitplan besser einhalten und schneller zum Doktortitel kommen: https://arbento.de