Literaturrecherche Bachelorarbeit: Erfolgreiche Quellensuche

Wenn die Quellensuche über deine Note entscheidet

Du sitzt vor deinem Computer, hast gefühlt schon Stunden gesucht und trotzdem das nagende Gefühl, die wirklich wichtigen Texte zu übersehen? Mit dieser Sorge bist du nicht allein. Die Literaturrecherche für die Bachelorarbeit fühlt sich oft an wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Doch genau hier wird der Grundstein für eine herausragende Note gelegt. Eine durchdachte Recherche ist mehr als nur das Anhäufen von Quellen – sie ist das Fundament deiner gesamten Argumentation.

Die häufigsten Fallstricke und wie du sie umgehst

Viele Studierende tappen in dieselben Fallen, die wertvolle Zeit kosten und die Qualität der Arbeit mindern. Erfolgreiche Absolventen berichten immer wieder von denselben Mustern, die es zu vermeiden gilt:

- Der planlose Start: Einfach drauf losgoogeln führt selten zu den besten Ergebnissen. Ohne eine klare Strategie verlierst du dich schnell in irrelevanten Artikeln oder übersiehst zentrale Werke.

- Die Quellenflut: Eine riesige Menge an PDFs auf der Festplatte zu haben, bedeutet noch lange nicht, gut recherchiert zu haben. Oft führt das nur zu Überforderung und Chaos. Qualität schlägt hier immer Quantität.

- Das späte Erwachen: Die Recherche bis kurz vor die Schreibphase aufzuschieben, ist ein klassischer Fehler. Eine gute Literatursuche ist ein fortlaufender Prozess, der Zeit braucht, um sich zu entfalten und zu reifen.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, die Literaturrecherche nicht als lästige Pflicht, sondern als strategischen ersten Schritt zu begreifen. Es geht nicht darum, alles zu lesen, was jemals zu einem Thema geschrieben wurde. Vielmehr geht es darum, die Schlüsseltexte zu identifizieren, die deine Forschungsfrage stützen, herausfordern und in einen größeren Kontext einbetten.

Von der Suche zum System: Dein Weg zur Bestnote

Ein systematisches Vorgehen erspart dir nicht nur Kopfschmerzen, sondern verschafft dir auch einen entscheidenden Vorteil. Denk an deine Recherche wie an das Bauen eines Hauses: Du würdest auch nicht einfach anfangen, Ziegel aufeinanderzuschichten, ohne einen Bauplan zu haben. Dein Plan beginnt auf den Webseiten der Universitätsbibliotheken, die das Tor zu hochwertigen wissenschaftlichen Datenbanken sind.

Hier siehst du ein Beispiel der Suchmaske der Universitätsbibliothek Duisburg-Essen, die einen zentralen Einstiegspunkt für die Recherche bietet.

Solche Portale bündeln den Zugriff auf den Bibliothekskatalog, Fachdatenbanken und Aufsatzsammlungen, was dir die gezielte Suche nach geprüften wissenschaftlichen Quellen ermöglicht.

Entwickle eine Routine: Lege Suchbegriffe fest, dokumentiere deine Suchen und speichere vielversprechende Artikel sofort mit aussagekräftigen Notizen in einem Literaturverwaltungsprogramm. So baust du dir nach und nach eine solide Wissensbasis auf, statt im Chaos zu versinken. Mit dieser strategischen Herangehensweise wird die Literaturrecherche deiner Bachelorarbeit nicht zum Hindernis, sondern zum entscheidenden Faktor, der deine Arbeit von einer guten zu einer exzellenten macht.

Suchbegriffe finden, die wirklich funktionieren

Der Erfolg deiner Literaturrecherche für die Bachelorarbeit hängt maßgeblich von einer einzigen Sache ab: der Qualität deiner Suchbegriffe. Du kannst die besten Datenbanken der Welt nutzen – wenn du mit den falschen Wörtern suchst, wirst du entweder in einer Flut irrelevanter Informationen untergehen oder wichtige Quellen komplett verpassen. Die Kunst besteht darin, deine Forschungsfrage in ein flexibles Arsenal an Keywords zu übersetzen.

Vom Thema zur Keyword-Strategie

Stellen wir uns vor, deine Forschungsfrage lautet: „Wie wirkt sich Homeoffice auf die Mitarbeiterzufriedenheit in der IT-Branche aus?“ Die naheliegenden Suchbegriffe sind natürlich „Homeoffice“, „Mitarbeiterzufriedenheit“ und „IT-Branche“. Damit findest du sicher schon ein paar Treffer, aber die richtig guten Quellen verbergen sich oft hinter alternativen Begriffen.

Ein systematischer Ansatz ist hier Gold wert. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass eine einfache Mindmap oder eine Tabelle Wunder wirkt, um die eigenen Schlüsselkonzepte aufzudröseln:

- Synonyme finden: Anstatt nur „Homeoffice“ zu suchen, könntest du es auch mit „Telearbeit“, „Remote-Arbeit“ oder „mobiles Arbeiten“ probieren.

- Ober- und Unterbegriffe nutzen: „Mitarbeiterzufriedenheit“ ist ein Teilbereich von Konzepten wie „Arbeitsmotivation“, „Mitarbeiterbindung“ oder „Work-Life-Balance“. Diese verwandten Begriffe können dir völlig neue Perspektiven und Quellen eröffnen.

- Englische Begriffe einbeziehen: Ein großer Teil der aktuellen Forschung wird auf Englisch veröffentlicht. Eine Suche mit „remote work“, „employee satisfaction“ und „IT industry“ wird deine Trefferliste massiv erweitern und dir den Zugang zu internationalen Studien ermöglichen. Das ist oft ein entscheidender Vorteil.

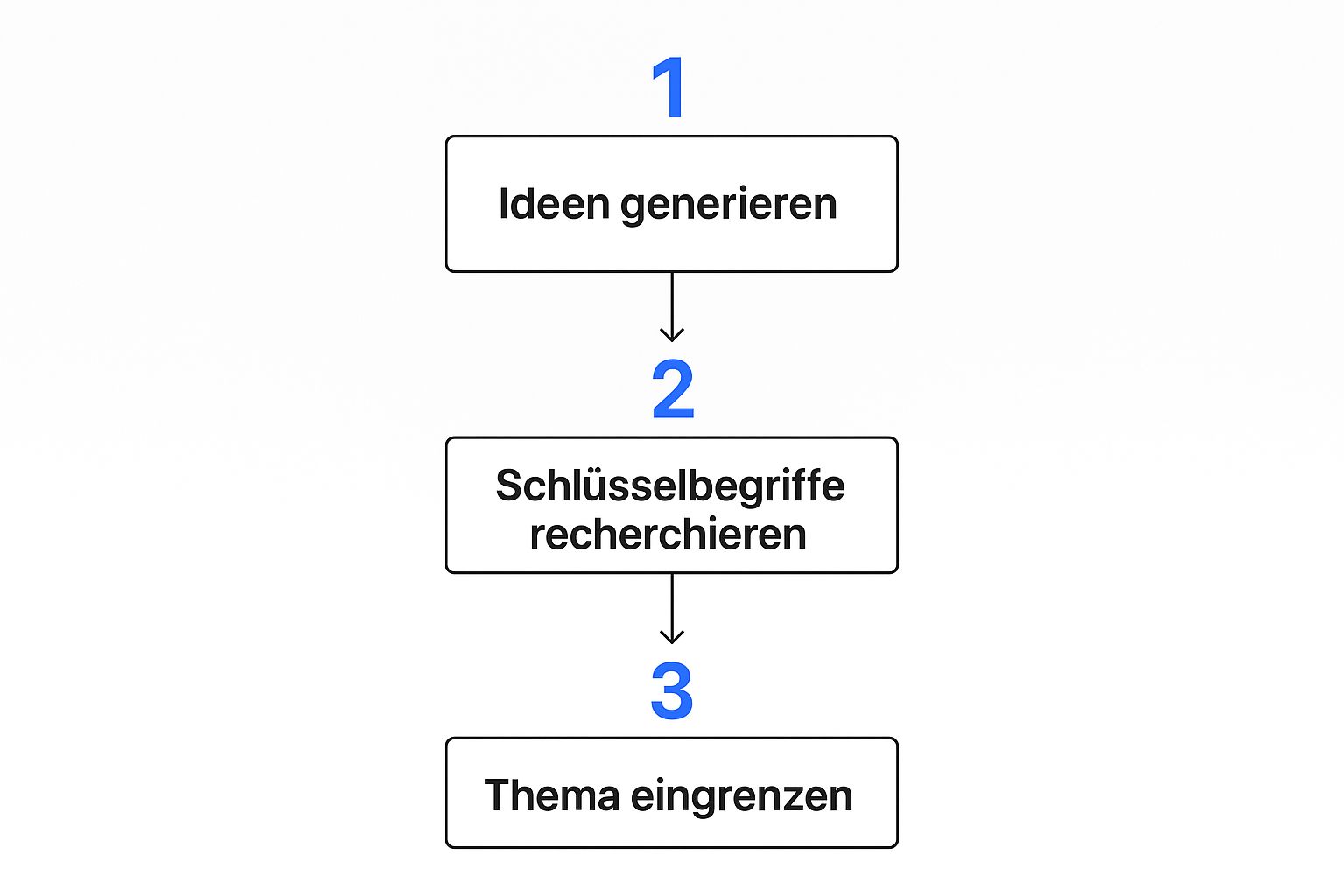

Dieser Prozess hilft dabei, die Ideenfindung, die eigentliche Recherche und die Eingrenzung deines Themas klar zu strukturieren.

Die Grafik zeigt schön, dass eine gute Recherche kein einmaliger Vorgang ist. Vielmehr ist es ein Kreislauf, in dem du deine Begriffe basierend auf den ersten Ergebnissen immer weiter anpasst und verfeinerst.

Suchergebnisse gezielt steuern: Operatoren und Filter

Sobald deine Keyword-Liste steht, geht es ans Kombinieren. Hier kommen die sogenannten Booleschen Operatoren ins Spiel. Das klingt komplizierter, als es ist. Im Grunde sind das einfache Befehle, mit denen du den Datenbanken sagst, was sie genau tun sollen.

Die folgende Tabelle gibt dir einen Überblick über die wichtigsten Befehle, die du in fast jeder wissenschaftlichen Datenbank findest.

Vergleich der wichtigsten Suchoperatoren für die Datenbankrecherche

Übersicht über Boolesche Operatoren und Suchbefehle mit praktischen Anwendungsbeispielen

| Operator | Funktion | Beispiel | Anwendungsfall |

|---|---|---|---|

| AND | Verknüpft Begriffe, engt die Suche ein. | „Homeoffice" AND „Mitarbeiterzufriedenheit“ | Du suchst gezielt nach Quellen, die beide Konzepte behandeln. |

| OR | Erweitert die Suche um alternative Begriffe. | „Homeoffice“ OR „Telearbeit“ OR „Remote-Arbeit“ | Ideal, um Synonyme abzudecken und keine relevanten Studien zu verpassen. |

| NOT | Schließt bestimmte Begriffe aus. | „IT-Branche“ NOT „Start-up“ | Nützlich, wenn du ein Thema ausschließen willst, das deine Ergebnisse verfälscht. |

| "..." (Anführungszeichen) | Sucht nach einer exakten Wortgruppe. | „Mitarbeiterzufriedenheit in der IT-Branche“ | Findet nur Dokumente, in denen die Wörter genau in dieser Reihenfolge stehen. |

| * (Platzhalter/Trunkierung) | Sucht nach verschiedenen Wortendungen. | Mitarbeiter* | Findet „Mitarbeiter“, „Mitarbeiterin“, „Mitarbeitermotivation“ etc. |

Mit diesen Operatoren kannst du deine Suchen viel präziser gestalten. Eine gezielte Kombination aus AND, OR und Phrasensuche ist der Schlüssel, um die wirklich relevanten Paper zu finden, anstatt Hunderte unpassende Treffer durchsehen zu müssen.

Dieses Vorgehen ist ein zentraler Baustein der akademischen Arbeit in Deutschland. Eine systematische Herangehensweise sorgt für Transparenz und wissenschaftliche Nachvollziehbarkeit. Nicht ohne Grund wird dies in über 80 % der Bachelorarbeiten als Qualitätsmerkmal angesehen. Gleichzeitig greifen über 90 % der Studierenden auf die Online-Kataloge (OPAC) ihrer Universitätsbibliotheken zurück, was die Bedeutung strukturierter Recherche unterstreicht. Mehr zu den etablierten Schritten der Literaturrecherche findest du in einem hilfreichen Artikel auf thesius.de.

Indem du bewusst mit diesen Operatoren spielst und deine Keyword-Liste immer weiter anpasst, verwandelst du deine anfangs vielleicht unklare Suche in einen präzisen Laserstrahl, der genau die Literatur aufspürt, die du für deine Bachelorarbeit brauchst.

Die verborgenen Schätze in Datenbanken entdecken

Wenn du mit deiner Literaturrecherche für die Bachelorarbeit loslegst, ist Google Scholar oft die erste Anlaufstelle. Und ja, es ist ein super Werkzeug, um sich einen ersten Überblick zu verschaffen. Aber die wirklichen Perlen, die deine Arbeit von einer soliden Leistung zu einer herausragenden machen, findest du oft an ganz anderen, spezialisierteren Orten. Erfolgreiche Studierende verlassen sich nie nur auf eine Quelle, sondern graben tiefer – und genau das zeige ich dir hier.

Der Clou an der Sache ist: Für die meisten dieser teuren, exklusiven Datenbanken musst du keinen einzigen Cent bezahlen. Dein Studierendenausweis ist dein goldener Schlüssel. Über das Netzwerk deiner Universität bekommst du kostenlosen Zugang zu Premium-Plattformen wie JSTOR, SpringerLink, Scopus oder Web of Science. Das sind die Goldgruben für wissenschaftliche Artikel, denn die Inhalte sind fast immer peer-reviewed – also von Fachexperten geprüft und als wissenschaftlich fundiert eingestuft.

Den richtigen Köder für den richtigen Fisch finden

Jede Datenbank hat ihre eigenen Stärken und Schwerpunkte. Eine Suche in der falschen Datenbank ist wie der Versuch, in einem Forellenteich einen Hai zu fangen – ziemlich aussichtslos. Deshalb ist es entscheidend, die richtigen Plattformen für dein Thema zu kennen.

- Geistes- und Sozialwissenschaften: Hier sind Datenbanken wie JSTOR oder Project MUSE oft die erste Wahl. Sie bieten Zugang zu Tausenden von Fachzeitschriften und Büchern, die teilweise bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen.

- Wirtschaftswissenschaften: Wenn du im Bereich BWL oder VWL schreibst, sind EconLit oder Business Source Premier unverzichtbar. Dort findest du aktuelle Studien, Working Papers und relevante Marktanalysen.

- Naturwissenschaften & Medizin: Für Fächer wie Biologie, Chemie oder Medizin ist PubMed der absolute Standard. Auch SpringerLink und die Wiley Online Library sind vollgepackt mit Fachartikeln und Konferenzbeiträgen.

- Technik & Ingenieurwesen: Hier ist die IEEE Xplore Digital Library die führende Quelle für alles rund um Elektrotechnik und Informatik.

Ein super Startpunkt ist immer die Webseite deiner Universitätsbibliothek. Die meisten Unis bieten ein Datenbank-Infosystem (DBIS) an, das dir die wichtigsten Datenbanken für dein Fachgebiet auflistet und dich direkt dorthin weiterleitet.

Um dir den Einstieg zu erleichtern, habe ich hier eine kleine Übersicht zusammengestellt, die dir zeigt, wo du für dein Fachgebiet am besten anfängst zu suchen.

Die wichtigsten Datenbanken nach Fachbereichen

Übersicht über fachspezifische Datenbanken mit Zugangsinfo und Schwerpunkten

| Fachbereich | Hauptdatenbank | Weitere Ressourcen | Besonderheiten |

|---|---|---|---|

| Geistes-/Sozialwiss. | JSTOR | Project MUSE, PsycINFO | Starker Fokus auf Volltext-Archive von Zeitschriften, oft historisch. |

| Wirtschaftswiss. | EconLit | Business Source Premier | Bietet neben Artikeln auch Working Papers und Dissertationen. |

| Naturwiss./Medizin | PubMed | SpringerLink, Scopus | PubMed ist frei zugänglich, aber über die Uni gibt's mehr Volltexte. |

| Technik/Ingenieurwiss. | IEEE Xplore | Web of Science | Der Standard für Konferenzbeiträge und technische Standards. |

Diese Tabelle ist natürlich nur ein Ausgangspunkt. Das Wichtigste ist, dass du die für dich relevanten Datenbanken findest und lernst, sie effektiv zu nutzen.

Jenseits der großen Namen: Graue Literatur und topaktuelle Forschung

Die allerneueste Forschung landet nicht immer sofort in den großen, etablierten Journalen. Der Publikationsprozess kann sich über Jahre ziehen. Wirkliche „Breaking News“ aus der Wissenschaft, die deiner Arbeit den entscheidenden Aktualitäts-Kick geben, verstecken sich oft an anderen Orten:

- Dissertationsdatenbanken: Portale wie ProQuest Dissertations & Theses Global oder das deutsche Gegenstück DNBdiss online der Nationalbibliothek sind wahre Schatztruhen. Hier findest du Abschlussarbeiten, die oft sehr spezielle Nischenthemen behandeln – vielleicht ja genau deines!

- Graue Literatur: Dieser Begriff meint Berichte von Forschungsinstituten, Regierungsdokumente oder Konferenzpapiere. Sie sind oft topaktuell, aber nicht immer leicht aufzuspüren. Eine gute Quelle hierfür ist OpenGrey.

- Preprint-Server: Plattformen wie arXiv.org (für Physik, Mathe, Informatik) oder SocArXiv (Sozialwissenschaften) erlauben es Forschenden, ihre Artikel schon vor dem offiziellen Peer-Review-Prozess zu veröffentlichen. Hier bist du direkt am Puls der Wissenschaft.

Die Recherche in diesen speziellen Quellen braucht vielleicht etwas mehr Geduld, belohnt dich aber oft mit einzigartigen Fundstücken, die sonst niemand auf dem Schirm hat.

Die erweiterte Suche: Dein bester Freund

Einfach nur ein paar Schlagwörter eintippen und auf „Suchen“ klicken, bringt selten die besten Ergebnisse. Nahezu jede wissenschaftliche Datenbank bietet eine erweiterte Suche (Advanced Search), mit der du deine Recherche gezielt steuern kannst.

Schau dir zum Beispiel die Startseite von Google Scholar an – sie ist einfach und intuitiv, aber die wirkliche Power steckt in den Filtern.

Was du hier siehst, ist nur die Spitze des Eisbergs. Die Magie passiert, wenn du die erweiterte Suche nutzt, um deine Suchanfragen zu verfeinern.

Mach dir diese Funktionen zunutze:

- Nach Publikationsdatum filtern: Beschränke deine Ergebnisse auf die letzten 3, 5 oder 10 Jahre, um sicherzustellen, dass deine Quellen aktuell sind.

- Nach Dokumenttyp suchen: Du brauchst nur empirische Studien? Filtere nach „Article“ und schließe Dinge wie „Book Review“ oder „Editorial“ aus.

- Nach Autoren oder Journalen suchen: Wenn du schon einen wichtigen Autor oder eine zentrale Fachzeitschrift für dein Thema kennst, kannst du gezielt deren Veröffentlichungen durchstöbern.

Wenn du diese Werkzeuge beherrschst, wird deine Literaturrecherche für die Bachelorarbeit von einer lästigen Pflicht zu einer spannenden Detektivarbeit. Du wirst nicht nur mehr Quellen finden, sondern vor allem die richtigen – jene verborgenen Schätze, die deine Argumentation stützen und deine Note nach oben treiben.

Seriöse von fragwürdigen Quellen unterscheiden

Ein super Gefühl, oder? Du hast eine vielversprechende Liste mit Artikeln und Büchern vor dir. Aber bevor du dich kopfüber in die Lektüre stürzt, steht ein entscheidender Schritt deiner Literaturrecherche für die Bachelorarbeit an: die Qualitätskontrolle. Nur weil etwas wissenschaftlich aussieht, heißt das noch lange nicht, dass es auch einer kritischen Prüfung standhält. Die Fähigkeit, seriöse von zweifelhaften Quellen zu trennen, ist eine der wertvollsten Kompetenzen, die du im Studium erlernst. Sie ist das Fundament für eine wirklich überzeugende Argumentation in deiner Abschlussarbeit.

Der erste Check: Verlag, Journal und Autoren

Wie ein Detektiv, der die ersten Spuren am Tatort sichert, kannst du mit einem schnellen Blick auf ein paar Eckdaten schon viel über die Vertrauenswürdigkeit einer Quelle herausfinden.

Stell dir einfach diese Fragen:

- Wer ist der Verlag? Große, bekannte Wissenschaftsverlage wie Springer, De Gruyter, Elsevier oder Campus sind meist ein gutes Zeichen. Sei skeptisch bei unbekannten Namen oder Verlagen, deren Geschäftsmodell darin besteht, Abschlussarbeiten gegen eine Gebühr schnell zu veröffentlichen.

- Wo wurde der Artikel veröffentlicht? Stammt der Artikel aus einem anerkannten Fachjournal? Ein Indikator dafür kann der Impact-Faktor sein, der misst, wie oft Artikel aus diesem Journal zitiert werden. Aber Vorsicht: In Nischenthemen ist dieser Faktor weniger aussagekräftig. Viel wichtiger ist, ob die Publikation einen Peer-Review-Prozess durchlaufen hat. Das bedeutet, andere Experten aus dem Fachbereich haben den Artikel vor der Veröffentlichung geprüft – ein zentrales Merkmal für wissenschaftliche Qualität.

- Wer sind die Autoren? Eine kurze Recherche zum Autor oder zur Autorin lohnt sich fast immer. Arbeiten sie an einer angesehenen Universität oder einem Forschungsinstitut? Haben sie schon andere relevante Texte zum Thema publiziert?

Plattformen wie ResearchGate sind hierfür eine Goldgrube. Sie geben dir oft einen schnellen Überblick über das Profil und die Publikationen von Wissenschaftlern.

Hier siehst du auf einen Blick die institutionelle Anbindung und die Publikationslisten. Oft findest du sogar die Volltexte der Artikel, was die Einschätzung der Autorenkompetenz ungemein erleichtert.

Warnsignale für unseriöse Quellen

Besonders im Internet gibt es einige Fallstricke. Blogbeiträge von anerkannten Experten oder Berichte seriöser Institutionen können durchaus zitierfähig sein. Es gibt aber auch klare rote Flaggen, bei denen deine Alarmglocken schrillen sollten:

- Fehlendes Impressum: Jede seriöse Webseite muss ein Impressum mit klaren Angaben zu den Verantwortlichen haben. Fehlt dieses, ist größte Vorsicht geboten.

- Extreme oder reißerische Sprache: Echte Wissenschaft drückt sich sachlich und differenziert aus. Übermäßig emotionale Formulierungen oder das Versprechen, „die eine wahre Antwort“ gefunden zu haben, sind höchst unseriös.

- Keine Quellenangaben: Behauptungen werden einfach in den Raum gestellt, ohne Belege oder Verweise auf andere Studien. Wissenschaftlicher Fortschritt baut immer auf bestehendem Wissen auf.

- Offensichtliche kommerzielle Interessen: Wenn die Quelle hauptsächlich dazu dient, dir ein Produkt oder eine Dienstleistung zu verkaufen, ist sie für eine neutrale Information ungeeignet.

Schärfe deinen Blick für diese Merkmale. Diese kritische Haltung hilft dir nicht nur bei deiner Bachelorarbeit, sondern schützt dich auch im Alltag vor Falschinformationen.

Umgang mit widersprüchlichen Ergebnissen

Früher oder später wirst du auf Studien stoßen, die zu unterschiedlichen oder sogar widersprüchlichen Ergebnissen kommen. Das ist kein Fehler im System, sondern ein ganz normaler Teil des wissenschaftlichen Prozesses. Deine Aufgabe ist es nicht, dich für eine Seite zu entscheiden und die andere zu ignorieren. Eine starke Bachelorarbeit zeichnet sich gerade dadurch aus, dass sie diese verschiedenen Standpunkte darstellt und diskutiert.

Frage dich: Woran könnten die Unterschiede liegen? Haben die Forscher andere Methoden verwendet? Waren die untersuchten Gruppen verschieden? Liegen die Studien vielleicht zeitlich weit auseinander? Indem du solche Widersprüche analysierst, beweist du ein tiefes Verständnis für dein Thema. Denke daran, diese Quellen korrekt zu belegen. Tipps zum richtigen Zitieren, zum Beispiel mit der deutschen Zitierweise, findest du in unserem ausführlichen Leitfaden zur Verwendung von Fußnoten. Die sorgfältige Bewertung und Einordnung jeder Quelle ist ein entscheidender Schritt, der die Qualität deiner gesamten Literaturrecherche für die Bachelorarbeit auf ein neues Level hebt.

Nie wieder Chaos in deinen Quellen

Dieses Gefühl kennen wir doch alle: Du erinnerst dich an diesen einen perfekten Artikel, der deine These ideal stützt, aber du findest ihn in den unzähligen Downloads auf deinem Computer einfach nicht mehr. Oder du sitzt mitten im Schreibprozess und fragst dich, woher dieses geniale Zitat noch mal kam. Erfolgreiche Studierende haben für die Literaturrecherche ihrer Bachelorarbeit von Anfang an ein System – und das kannst du auch. Es geht nicht darum, ein Ordner-Genie zu werden, sondern schlaue Werkzeuge und Methoden zu nutzen, die deine Quellen in eine wertvolle Wissensbasis verwandeln.

Programme wie Citavi, Zotero oder Mendeley sind hier deine besten Freunde. Der obige Screenshot von Citavi zeigt, wie du Quellen, Notizen und Gliederungspunkte an einem Ort verknüpfen kannst. Das spart dir später beim Schreiben enorm viel Zeit.

Dein digitales Gehirn: Literaturverwaltungsprogramme

Der vielleicht größte Fehler ist es, PDFs einfach nur in einem Ordner auf dem Desktop zu sammeln. Literaturverwaltungsprogramme sind so viel mehr als digitale Bibliotheken; sie sind das Gehirn deiner Recherche.

- Zentrale Sammlung: Importiere Artikel, Bücher und Webseiten mit nur einem Klick direkt aus Datenbanken oder deinem Browser.

- Automatische Zitation: Diese Tools erstellen dein Literaturverzeichnis automatisch im richtigen Zitierstil. Eine Funktion, die dir am Ende deiner Arbeit Stunden an mühsamer Formatierungsarbeit erspart. Mehr dazu liest du in unserem Artikel über das Erstellen eines Literaturverzeichnisses.

- Wissensorganisation: Verknüpfe Zitate, eigene Gedanken und Zusammenfassungen direkt mit der Quelle. So weißt du immer, welche Idee woher stammt.

Welches Tool du wählst, ist gar nicht so entscheidend. Wichtiger ist, dass du es von Anfang an konsequent nutzt. Probiere einfach aus, was besser zu dir passt: das umfangreiche Citavi (oft kostenlos über eine Uni-Lizenz verfügbar) oder das flexiblere und plattformunabhängige Zotero.

Mehr als nur Software: Strategien für Ordnung und Durchblick

Ein gutes Werkzeug allein macht aber noch keinen Meister. Erst mit einer klugen Organisationsstrategie wird deine Quellensammlung zu einer echten Goldgrube.

- Verschlagwortung mit System: Anstatt deine Quellen nur in Ordner zu packen, nutze Schlagwörter (Tags). Vergib Tags für zentrale Konzepte („Mitarbeiterzufriedenheit“), Methoden („empirische Studie“, „Meta-Analyse“) oder deine eigenen Gliederungspunkte („Kapitel 2.1“). So findest du themenübergreifend relevante Texte auf einen Blick.

- Aussagekräftige Notizen: Markiere nicht nur Textpassagen. Schreib in deinen eigenen Worten eine kurze Zusammenfassung: Was ist die Kernaussage des Artikels? Wie passt er zu meiner Forschungsfrage? Welche Kritikpunkte habe ich? Diese Notizen werden später die Bausteine deiner eigenen Argumentation.

- Eigene Ideen sofort festhalten: Oft kommen die besten Einfälle beim Lesen. Nutze das Notizfeld deines Programms, um sofort festzuhalten, wie du eine Quelle in deiner Arbeit verwenden könntest. Diese spontanen Gedanken sind pures Gold und gehen im Alltagsstress schnell verloren.

Die systematische Nutzung solcher Werkzeuge ist kein Geheimtipp mehr, sondern etablierter Standard. Eine Umfrage zeigt, dass rund 75 % der Studierenden die Nutzung von Literaturverwaltungsprogrammen als sehr hilfreich empfinden. Daten von Hochschulbibliotheken bestätigen diesen Trend: Die Nutzung von Citavi ist in den letzten zehn Jahren um beeindruckende 120 % gestiegen. Für etwa 85 % der Befragten ist die saubere Dokumentation entscheidend, um Zitierfehler und Plagiatsrisiken zu vermeiden. Erfahre mehr über diese Erkenntnisse auf Ghostwriter-Texte.de. Indem du dir frühzeitig ein System schaffst, startest du entspannt und selbstsicher in die Schreibphase, weil du genau weißt, wo du was findest.

Zitieren ohne Kopfschmerzen und Punktabzug

Nach wochenlanger, intensiver Literaturrecherche für deine Bachelorarbeit ist es endlich so weit: Deine Argumentation steht und du kannst mit dem Schreiben loslegen. Doch dann taucht oft ein neuer Endgegner auf: das Zitieren. Die Angst vor Punktabzug wegen eines falsch gesetzten Kommas im Literaturverzeichnis oder einer unsauberen Quellenangabe im Text ist bei vielen Studierenden groß. Aber keine Sorge: Korrektes Zitieren ist keine Hexerei, sondern vor allem eine Frage eines guten Systems und der passenden Werkzeuge.

Statt dich in den endlosen Details komplizierter Regelwerke zu verlieren, solltest du dich auf die Grundprinzipien konzentrieren. Deine Universität gibt in der Regel einen Zitierstil vor – oft APA, Harvard oder die deutsche Zitierweise mit Fußnoten. Der Trick ist, nicht zu versuchen, alle Regeln auswendig zu lernen. Konzentriere dich auf die Quellentypen, die du am häufigsten nutzt, wie Monografien, Sammelbandbeiträge und Zeitschriftenartikel.

Die häufigsten Stolperfallen gekonnt umschiffen

Besonders knifflig wird es bei modernen oder untypischen Quellen. Was machst du zum Beispiel mit einem wichtigen Online-Artikel ohne Autor? Oder wie zitierst du einen aufschlussreichen Podcast oder einen relevanten Social-Media-Post eines Fachexperten? Für solche Fälle gibt es klare Regeln, die du gezielt nachschlagen kannst. Ein typisches Szenario: Du findest eine perfekte Aussage, aber sie ist bereits ein Zitat in der Quelle, die du gerade liest. Das nennt sich Sekundärzitat. Die sauberste Lösung ist, wenn möglich, immer die Originalquelle aufzutreiben. Ist das nicht machbar, musst du das Zitat klar als solches kennzeichnen (z. B. durch den Zusatz „zitiert nach“).

Eine weitere Herausforderung ist es, mehrere Werke desselben Autors aus demselben Jahr voneinander zu unterscheiden. Hier helfen kleine Buchstaben nach der Jahreszahl (z. B. Müller, 2023a; Müller, 2023b), um die Quellen im Text und im Literaturverzeichnis eindeutig zuzuordnen. Für eine detailliertere Anleitung, insbesondere zum beliebten APA-Standard, schau dir unseren umfassenden Guide zum richtigen Zitieren mit APA an.

Dein automatischer Helfer: Literaturverwaltungsprogramme

Der wahrscheinlich beste Tipp, um Zitier-Kopfschmerzen zu vermeiden, ist die konsequente Nutzung von Literaturverwaltungsprogrammen von Anfang an. Programme wie Zotero oder Citavi sind dafür ideal. Sie nehmen dir die mühsame Formatierungsarbeit fast vollständig ab.

Hier siehst du die Startseite von Zotero, einem beliebten, kostenlosen Tool zur Literaturverwaltung.

Diese Programme sammeln nicht nur deine Quellen, sondern erstellen mit wenigen Klicks ein perfekt formatiertes Literaturverzeichnis im gewünschten Stil.

Der entscheidende Vorteil: Du musst dir nicht mehr merken, ob nach dem Autorennamen ein Punkt oder ein Komma kommt. Das Programm kümmert sich darum. Das gibt dir die Sicherheit, dass deine Zitation einheitlich und korrekt ist, sodass du dich voll und ganz auf das Wichtigste konzentrieren kannst: den Inhalt deiner Arbeit und die Stärke deiner Argumentation. Mit diesen praxisnahen Strategien wird das Zitieren von einer gefürchteten Pflicht zu einer stressfreien Routine.

Erfolgreich abschließen und durchstarten

Eine der quälendsten Fragen gegen Ende der Literaturrecherche für die Bachelorarbeit ist wohl: Wann bin ich endlich fertig? Die gute Nachricht: Die Antwort ist einfacher, als du vielleicht denkst. Es geht nicht darum, einen imaginären Endpunkt zu erreichen, sondern einen Zustand der „theoretischen Sättigung“.

Dieser Punkt ist erreicht, wenn neue Quellen die Argumente, die du bereits kennst, nur noch wiederholen, ohne wesentliche neue Perspektiven hinzuzufügen. Das ist ein klares Signal dafür, dass du eine solide Wissensbasis geschaffen hast.

Die ultimative Checkliste für deine Sicherheit

Um dieses Bauchgefühl zu untermauern, kannst du eine Art mentale Checkliste durchgehen, die sich bei vielen Absolventen bewährt hat. Prüfe, ob dein Fundament wirklich stabil ist:

- Vollständigkeit: Hast du alle zentralen Aspekte deiner Forschungsfrage mit hochwertiger Literatur abgedeckt?

- Vielfalt der Perspektiven: Umfasst deine Sammlung unterschiedliche theoretische Standpunkte? Vielleicht sogar kontroverse Meinungen, die deine Argumentation schärfen?

- Aktualität und Methodik: Sind deine Hauptquellen aktuell (je nach Fachbereich nicht älter als 5–10 Jahre) und basieren sie auf soliden wissenschaftlichen Methoden?

- Schlüsselautoren identifiziert: Kennst du die wichtigsten Namen und Standardwerke in deinem Themenfeld?

Wenn du hinter diese Punkte gedanklich einen Haken setzen kannst, ist es an der Zeit, den Fokus auf das Schreiben zu verlagern. Deine Recherche ist damit nicht beendet, sie tritt nur in eine neue Phase ein.

Gezielte Nachrecherche während des Schreibens

Selbst die beste Vorbereitung kann nicht jede Lücke schließen. Es ist völlig normal, dass dir beim Formulieren auffällt, dass ein Argument noch eine stärkere Quelle benötigt oder ein Nebenaspekt unterbelichtet ist. Hier ist es wichtig, nicht wieder in den breiten Recherche-Modus zurückzufallen, sondern gezielt vorzugehen.

Du suchst jetzt nicht mehr allgemein, sondern ganz konkret nach einem Beleg für eine spezifische Aussage. Diese gezielten Nachrecherchen sind kleine, präzise Eingriffe, die deine Arbeit schärfen, ohne dich vom Schreiben abzuhalten. Mit diesem Wissen kannst du selbstbewusst in die nächste Phase starten, denn deine sorgfältige Literaturrecherche für die Bachelorarbeit bildet nun das starke Gerüst für deinen Erfolg.

Möchtest du deinen Schreibprozess noch weiter beschleunigen und sicherstellen, dass deine Argumentation und Zitation perfekt sind? Dann entdecke Arbento, den KI-Schreibassistenten, der speziell für das wissenschaftliche Arbeiten in Deutschland entwickelt wurde und dir hilft, deine Bachelorarbeit auf das nächste Level zu heben.