Bachelorarbeit schreiben hilfe von experten

Die Bachelorarbeit – für viele ist das die erste große Hürde im Studium.Die Bachelorarbeit – für viele ist das die erste große Hürde im Studium. Man starrt auf ein leeres Blatt Papier und weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Suchanfragen wie „Bachelorarbeit schreiben Hilfe“ schießen in die Höhe. Doch keine Sorge: Der Schlüssel liegt darin, das Ganze nicht als einen riesigen, unbezwingbaren Berg zu sehen, sondern als eine Reise mit klaren Etappen. Dieser Leitfaden ist Ihr Kompass, der Sie sicher durch den gesamten Prozess führt.

Der weg zur erfolgreichen bachelorarbeit: So klappt’s

Die Bachelorarbeit ist weit mehr als nur eine lange Hausarbeit. Sie ist das Finale Ihres Studiums, Ihre erste wirklich eigenständige Forschungsarbeit. Klar, das kann einen ganz schön unter Druck setzen. Viele fühlen sich von der Aufgabe schlicht erschlagen. Aber anstatt in Panik zu verfallen, atmen Sie tief durch und gehen Sie die Sache systematisch an.

Ein strukturierter Plan hilft Ihnen, nicht nur den Überblick zu behalten, sondern auch Ihre Zeit und Energie clever einzusetzen. Es geht darum, eine riesige Aufgabe in kleine, überschaubare Häppchen zu zerlegen. Das nimmt den Druck raus und gibt Ihnen immer wieder das gute Gefühl, etwas geschafft zu haben.

Der dreiklang einer starken einleitung

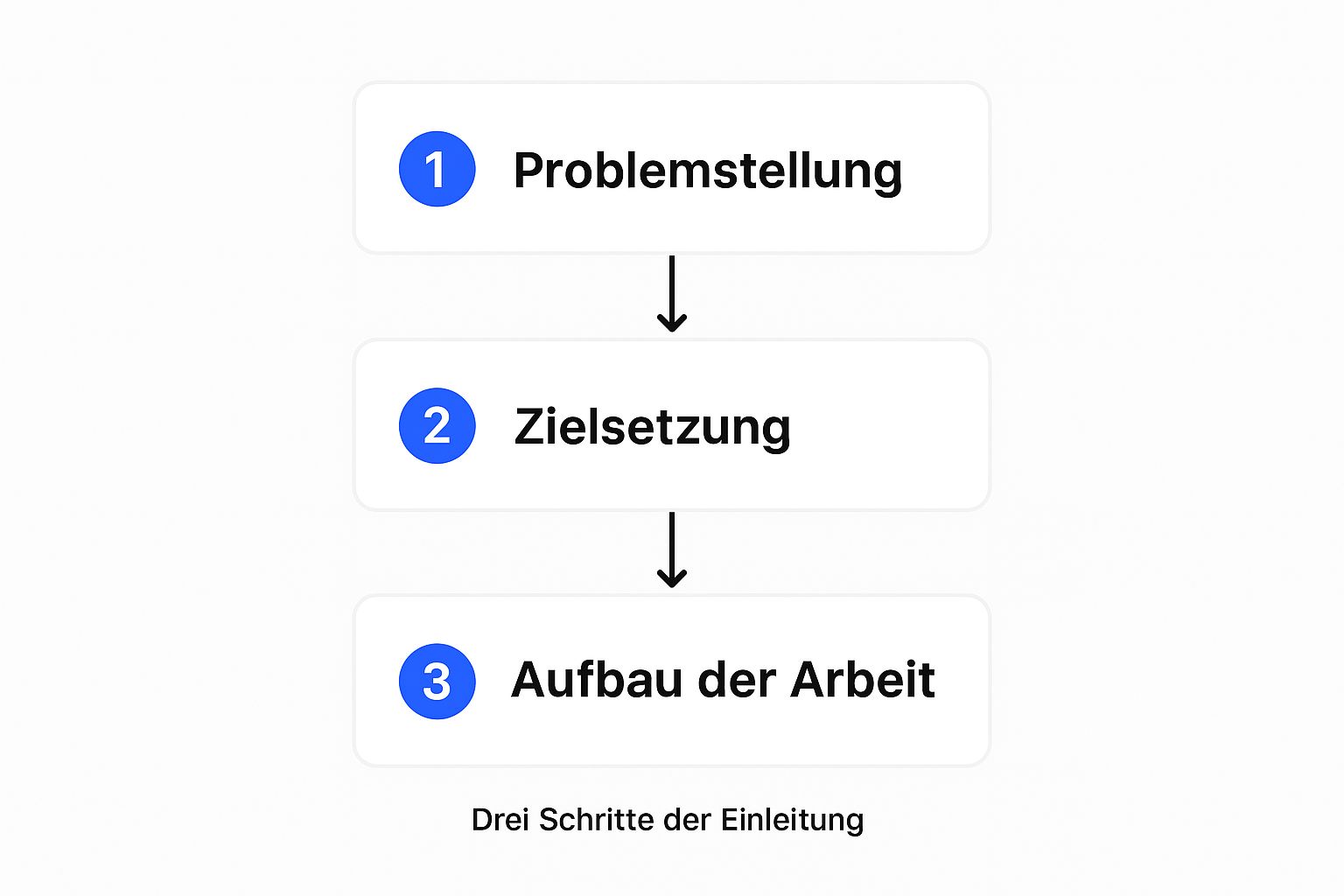

Eine gute Einleitung ist die Visitenkarte Ihrer Arbeit. Sie muss den Leser packen, das Thema klar umreißen und zeigen, wohin die Reise geht. Bewährt hat sich hier eine einfache, aber wirkungsvolle Struktur aus drei zentralen Bausteinen, die logisch aufeinander aufbauen.

Diese Grafik veranschaulicht diesen Aufbau ganz gut:

Man sieht deutlich, wie aus einer klaren Problemstellung die Zielsetzung abgeleitet wird, die dann wiederum den Aufbau der gesamten Arbeit logisch begründet.

Warum gute unterstützung kein zeichen von schwäche ist

Wenn Sie das Gefühl haben, Hilfe zu brauchen, sind Sie damit definitiv nicht allein. Seit der Bologna-Reform ist die akademische Landschaft in Deutschland eine andere geworden. Allein im Wintersemester 2024/2025 gab es 10.009 Bachelorstudiengänge an deutschen Hochschulen. Diese Zahl, die man bei Statista nachlesen kann, zeigt den enormen Druck, wissenschaftlich saubere Arbeit abzuliefern. Kein Wunder also, dass kompetente Hilfe beim Schreiben so gefragt ist.

Merken Sie sich: Eine Bachelorarbeit ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Eine gute Vorbereitung und eine klare Struktur sind alles, damit Ihnen auf halber Strecke nicht die Puste ausgeht.

Am Ende halten Sie nicht nur eine fertige Arbeit in den Händen. Viel wichtiger ist, dass Sie das Selbstvertrauen gewonnen haben, auch künftige wissenschaftliche Herausforderungen meistern zu können. Dieser Leitfaden gibt Ihnen das Werkzeug dafür – vom ersten Gedanken bis zur finalen Abgabe.

Ein Thema finden, das Sie wirklich begeistert

Die Wahl des richtigen Themas ist mit Abstand der wichtigste Schritt auf dem Weg zur fertigen Bachelorarbeit. Sehen Sie es nicht als formale Hürde, sondern als den Motor, der Sie durch lange Nächte und zähe Recherchephasen tragen wird. Wenn Sie ein Thema finden, das Sie persönlich fasziniert, wird aus der Pflicht ein Projekt, für das Sie brennen.

Meistens fängt alles mit einer vagen Idee oder einem allgemeinen Interesse an einem Fachbereich an. Die eigentliche Kunst besteht darin, diese anfängliche Neugier in eine präzise und vor allem bearbeitbare Forschungsfrage zu verwandeln. Statt endlos zu grübeln, hilft hier ein systematischer Ansatz.

Von der Idee zur Forschungsfrage

Ein guter Startpunkt ist, sich die aktuellen Debatten in Ihrem Fachgebiet anzuschauen. Worüber wird gerade in den Fachzeitschriften diskutiert? Welche Fragen sind noch offen? Genau hier verbergen sich oft spannende Nischen, die noch nicht bis ins letzte Detail ausgeforscht sind.

Eine bewährte Methode, um die Gedanken zu ordnen, ist die Erstellung einer Mindmap. Beginnen Sie mit einem zentralen Begriff – zum Beispiel „Nachhaltigkeit im Marketing“ – und verzweigen Sie von dort aus zu allem, was Ihnen dazu einfällt: Greenwashing, Social-Media-Kampagnen, Konsumverhalten, Siegel und Zertifikate. So erkennen Sie Zusammenhänge und stolpern vielleicht über eine spannende Schnittstelle, an die Sie vorher gar nicht gedacht haben.

Sobald Sie ein paar grobe Richtungen haben, kommt der entscheidende Teil: die Verfeinerung. Eine gute Forschungsfrage ist weder zu breit („Wie funktioniert Social-Media-Marketing?“) noch zu eng („Welche Farbe hatte der Button im Werbebanner X?“). Sie muss spezifisch genug sein, um sie im Rahmen der Bachelorarbeit beantworten zu können, aber gleichzeitig genug Raum für eine wissenschaftliche Analyse lassen.

Tipp aus der Praxis: Formulieren Sie Ihre potenzielle Forschungsfrage immer als eine echte Frage, die mit „Inwiefern“, „Welchen Einfluss hat“ oder „Unter welchen Bedingungen“ beginnt. Das zwingt Sie sofort, über eine reine Beschreibung hinauszugehen und analytisch zu denken.

Den passenden Betreuer auswählen

Mindestens genauso wichtig wie das Thema ist die Person, die Sie betreut. Ein guter Betreuer ist mehr als nur jemand, der am Ende alles korrigiert – er ist Ihr akademischer Coach, Ihr Sparringspartner und Wegweiser. Die Zusammenarbeit kann wirklich den Unterschied zwischen einer guten und einer herausragenden Arbeit ausmachen.

Schauen Sie sich zunächst auf den Webseiten der Institute und Lehrstühle um. Welche Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter forschen in dem Bereich, der Sie interessiert? Lesen Sie ein paar ihrer Publikationen. So bekommen Sie schnell ein Gefühl für deren Schwerpunkte und methodische Vorlieben.

Haben Sie einen oder mehrere passende Kandidaten im Blick? Dann bereiten Sie die Kontaktaufnahme gut vor. Schreiben Sie eine kurze, prägnante E-Mail, in der Sie sich vorstellen, Ihr grobes Themeninteresse skizzieren und fragen, ob die Person grundsätzlich für eine Betreuung offen ist. Wenn Sie ein kurzes Exposé von ein bis zwei Seiten mitschicken, steigert das Ihre Chancen enorm.

Wie Sie professionell Kontakt aufnehmen

Eine gute erste E-Mail sollte diese Punkte enthalten:

- Ein klarer Betreff: z. B. „Anfrage zur Betreuung einer Bachelorarbeit im Bereich Ihr Thema“

- Kurze Vorstellung: Wer sind Sie und was studieren Sie?

- Skizzierung der Idee: Was ist Ihr vorläufiges Thema und warum finden Sie es spannend? Zeigen Sie, dass Sie sich schon Gedanken gemacht haben.

- Bezug zum Betreuer: Warum schreiben Sie gerade diese Person an? (z. B. „Ihre Publikation zu Y hat mein Interesse geweckt.“)

- Klare Frage: Bitten Sie um einen kurzen Gesprächstermin, um die Idee weiter zu besprechen.

Manche Universitäten haben diesen Prozess bereits standardisiert, um mehr Fairness zu schaffen. An der Leibniz Universität Hannover zum Beispiel wird die Themenvergabe für Studierende der Wirtschaftswissenschaften zentral organisiert, um allen eine Betreuung innerhalb der Regelstudienzeit zu ermöglichen. Solche Verfahren nehmen viel Unsicherheit aus dem Prozess.

Sobald Sie eine Zusage haben, ist gute Kommunikation das A und O. Klären Sie von Anfang an die gegenseitigen Erwartungen: Wie oft treffen Sie sich? In welcher Form wünscht sich der Betreuer Updates? Eine offene und proaktive Zusammenarbeit legt den Grundstein für den Erfolg Ihrer Arbeit.

Nachdem Ihr Thema steht, geht es an die Recherche. Wertvolle Tipps dafür finden Sie in unserem Leitfaden zur Literaturrecherche für die Bachelorarbeit.

So baust du deine Forschung strategisch auf

Sobald du dein Thema in der Tasche hast, geht es ans Eingemachte: die eigentliche Forschungsarbeit. Das ist das Herzstück deiner Bachelorarbeit und entscheidet darüber, wie tief und fundiert sie am Ende wird. Deine wichtigsten Werkzeuge dafür sind eine kluge Gliederung und eine systematische Literaturrecherche. Beides gibt dir nicht nur Struktur, sondern bewahrt dich auch davor, dich im Dschungel der Informationen zu verirren.

Sieh deine Gliederung aber nicht als starres Gerüst, sondern eher als einen Fahrplan, der sich unterwegs auch mal ändern kann. Klar, die klassische Einteilung in Einleitung, Hauptteil und Schluss ist die Basis. Der wirkliche Kniff liegt aber darin, die Kapitel im Hauptteil so anzuordnen, dass eine logische Geschichte entsteht. Das hilft dir, den berühmten roten Faden zu spinnen, dem dein Betreuer und spätere Leser mühelos folgen können.

Die Kunst der dynamischen Gliederung

Ein sogenanntes „Working Outline“ – also eine mitwachsende Gliederung – ist hier eine riesige Hilfe. Es ist ein flexibles Gerüst, das sich an neue Erkenntnisse anpasst, die du während deiner Forschung gewinnst. Fang einfach mit den Hauptkapiteln an, die sich direkt aus deiner Forschungsfrage ergeben, und fülle sie dann Stück für Stück mit Unterpunkten.

Ein kleines Beispiel: Nehmen wir an, deine Forschungsfrage lautet: „Welchen Einfluss hat die Nutzung von Social-Media-Influencern auf die Kaufentscheidung der Generation Z bei nachhaltigen Modemarken?“. Deine Hauptkapitel könnten dann so aussehen:

- Theoretische Grundlagen: Hier erklärst du die Basics. Was ist Influencer-Marketing? Wie laufen Kaufentscheidungen ab? Was macht die Generation Z so besonders?

- Methodik: Hier beschreibst du, wie du vorgegangen bist – zum Beispiel mit einer Online-Umfrage oder Experteninterviews.

- Ergebnisanalyse: Zeit, die gesammelten Daten auf den Tisch zu legen und auszuwerten.

- Diskussion: Was bedeuten deine Ergebnisse? Hier bringst du Theorie und Praxis zusammen und beantwortest deine Forschungsfrage.

Mit so einer Struktur stellst du sicher, dass deine Argumentation Hand und Fuß hat und für jeden nachvollziehbar ist. Du kannst Kapitel und Unterpunkte jederzeit verschieben, bis alles perfekt passt.

Die Literaturrecherche meistern

Parallel zur Gliederung stürzt du dich in die Literaturrecherche. Sie ist das Fundament, auf dem deine gesamte Arbeit steht. Eine gründliche Recherche ist eine unverzichtbare Hilfe beim Schreiben deiner Bachelorarbeit, denn sie zeigt dir, was andere schon herausgefunden haben und wo genau deine Arbeit anknüpfen kann.

Ein guter Startpunkt für die meisten ist Google Scholar. Wie du oben im Screenshot siehst, ist die Bedienung super einfach. Hier kannst du gezielt nach wissenschaftlichen Artikeln, Büchern und Konferenzbeiträgen suchen.

Die echte Herausforderung ist, die Spreu vom Weizen zu trennen. Die schiere Menge an Ergebnissen kann einen wirklich erschlagen. Deshalb ist es so wichtig, systematisch vorzugehen.

Ein typischer Anfängerfehler: sich nur auf die ersten paar Treffer zu verlassen. Die wahren Schätze verbergen sich oft tiefer in den Datenbanken oder tauchen erst auf, wenn man seine Suche mit den richtigen Tricks verfeinert.

Um deine Suche zu schärfen, solltest du Boolesche Operatoren nutzen. Das klingt komplizierter, als es ist. Mit diesen einfachen Befehlen kannst du die Qualität deiner Suchergebnisse enorm steigern:

- AND: Verbindet Begriffe, die beide vorkommen müssen (z. B. „Influencer Marketing“ AND „Generation Z“).

- OR: Findet alles, was einen von mehreren Begriffen enthält (z. B. „nachhaltig“ OR „ethisch“).

- NOT: Schließt Begriffe aus (z. B. „Mode“ NOT „Luxus“).

Quellen bewerten und verwalten

Nicht jede Quelle, die du findest, ist Gold wert. Bewerte jeden Fund kritisch: Wer hat das geschrieben? Wie alt ist der Text? Wurde er von anderen Wissenschaftlern geprüft (peer-reviewed)? Konzentrier dich auf die Standardwerke in deinem Fach und auf aktuelle Artikel aus bekannten Fachzeitschriften.

Damit du bei all den Quellen nicht den Überblick verlierst, ist ein Literaturverwaltungsprogramm quasi Pflicht. Tools wie Zotero, Mendeley oder Citavi sind hier deine besten Freunde. Sie helfen dir, Quellen zu sammeln, zu ordnen und später mit einem Klick korrekt zu zitieren. Du kannst Notizen machen, PDFs ablegen und am Ende dein Literaturverzeichnis automatisch erstellen lassen. Diese Organisation ist eine Hilfe, die viele unterschätzen, die dir aber am Ende Dutzende Stunden Arbeit erspart und sicherstellt, dass keine Quelle unter den Tisch fällt.

Den Schreibfluss finden und in Gang halten

Das leere, weiße Dokument kann einen ganz schön einschüchtern, oder? Viele Studierende fühlen sich bei diesem Anblick wie gelähmt und suchen dann nach schneller Hilfe für ihre Bachelorarbeit. Aber das muss wirklich nicht sein. Mit ein paar Kniffen – sowohl psychologisch als auch ganz praktisch – können Sie diese Hürde nehmen und kontinuierlich am Ball bleiben.

Der größte Fehler, den fast alle am Anfang machen: Sie versuchen, die Arbeit stur chronologisch von der Einleitung bis zum Fazit runterzuschreiben. Das führt fast immer zu Frust, denn die Einleitung ist oft das Schwierigste, solange der Rest noch gar nicht steht. Viel klüger ist es, dort anzufangen, wo Sie sich am sichersten fühlen. Das kann das Kapitel zu den theoretischen Grundlagen sein oder die Methodik – also Abschnitte, für die Sie ohnehin schon viel recherchiert haben.

Dieser nicht-lineare Weg sorgt für schnelle Erfolgserlebnisse. Sie füllen Seiten, das Selbstvertrauen wächst und die anfängliche Angst vor dem leeren Blatt verfliegt. Jeder Absatz, den Sie fertigstellen, ist ein kleiner Sieg, der Sie für die nächste Etappe motiviert.

Die Kunst des wissenschaftlichen Schreibens

Wissenschaftliches Schreiben ist ein kleiner Balanceakt. Einerseits muss Ihr Text präzise, objektiv und klar sein, andererseits soll er nicht steril oder langweilig klingen. Es geht darum, auch komplizierte Sachverhalte so zu erklären, dass man sie gut versteht, ohne dabei die nötige professionelle Distanz zu verlieren.

Vermeiden Sie allzu lockere Umgangssprache oder sehr persönliche Formulierungen. Statt „Ich denke, dass …“ klingen unpersönliche Konstruktionen wie „Es lässt sich feststellen, dass …“ oder „Die Analyse zeigt, dass …“ einfach professioneller. So wahren Sie einen objektiven Ton, können aber trotzdem Ihre eigenen Erkenntnisse und Interpretationen einbringen.

Stellen Sie sich vor, Sie nehmen Ihre Leser an die Hand und führen sie durch Ihre Gedanken. Klare Sätze, logische Übergänge zwischen den Absätzen und eine treffende Wortwahl sind dafür das A und O. Das ist eine Fähigkeit, die man mit der Zeit entwickelt – und Ihre Bachelorarbeit ist das perfekte Trainingsfeld dafür.

Plagiate vermeiden und sauber zitieren

Einer der Grundpfeiler des wissenschaftlichen Arbeitens ist der ehrliche Umgang mit den Ideen anderer. Jede Information, jeder Gedanke und jedes Zitat, das nicht von Ihnen selbst stammt, muss ganz klar als solches gekennzeichnet werden. Wer das ignoriert, riskiert schwere Plagiatsvorwürfe, die bis zur Aberkennung des Abschlusses führen können.

Richtiges Zitieren ist also keine reine Formsache, sondern eine Frage der wissenschaftlichen Redlichkeit. Es zeigt, dass Sie sich mit der aktuellen Forschung beschäftigt haben und wissen, wo Ihre eigene Arbeit in diesem größeren Kontext steht.

Dafür gibt es verschiedene Zitierstile, und jede Uni oder sogar jeder Lehrstuhl hat da oft eigene Vorlieben. Klären Sie also unbedingt frühzeitig ab, welcher Stil für Sie verbindlich ist. Die folgende Tabelle gibt Ihnen eine erste Orientierung.

Gängige zitierstile im vergleich

Hier finden Sie eine Übersicht der Merkmale und Anwendungsbereiche der wichtigsten Zitierstile. Das hilft Ihnen bei der ersten Einordnung.

| Zitierstil | Merkmale | Typische Fachbereiche |

|---|---|---|

| APA (American Psychological Association) | Autor-Jahr-System im Text (z. B. Müller, 2021). Legt viel Wert auf die Aktualität der Quellen. | Sozialwissenschaften, Psychologie, Pädagogik |

| Harvard-Zitierweise | Sehr ähnlich wie APA, aber mit kleinen Unterschieden im Format. Es gibt kein offizielles Regelwerk. | Wirtschaftswissenschaften, Geisteswissenschaften |

| Deutsche Zitierweise (Fußnoten) | Die Quellenangaben stehen in Fußnoten am Seitenende. Das bietet Platz für ausführliche Kommentare. | Rechtswissenschaften, Geschichtswissenschaften, Literaturwissenschaften |

Die Wahl des richtigen Stils ist der erste Schritt. Der zweite, noch wichtigere, ist die konsequente Anwendung.

Das Wichtigste ist nicht, welchen Stil Sie wählen, sondern dass Sie ihn konsequent beibehalten. Ein Mix aus verschiedenen Systemen ist ein absolutes No-Go. Einmal entschieden, muss der Stil von der ersten bis zur letzten Seite durchgezogen werden.

Wie KI-Assistenten Sie unterstützen können

Die gefürchtete Schreibblockade kennt fast jeder. Manchmal fehlen einfach die passenden Worte oder der Übergang zum nächsten Gedanken will nicht gelingen. Genau hier können moderne KI-Schreibassistenten wie Arbento eine wirklich wertvolle Stütze sein. Sehen Sie sie als eine Art digitalen Sparringspartner, der Ihnen über Hürden hilft, ohne Ihnen die eigentliche Arbeit abzunehmen.

Solche Tools können zum Beispiel:

- Formulierungsvorschläge liefern, wenn Sie einfach nicht weiterkommen.

- Ihnen helfen, einen Absatz umzuformulieren, um ihn klarer und prägnanter zu machen.

- Ideen für die Gliederung oder die Struktur eines Kapitels anstoßen.

Entscheidend ist aber, dass Sie KI ethisch und verantwortungsvoll einsetzen. Lassen Sie niemals ganze Abschnitte von einer KI schreiben. Die Denkarbeit – also die Recherche, das kritische Hinterfragen und die Argumentation – muss immer Ihre eigene Leistung bleiben.

Die Unterstützung, die Studierende heute bekommen, ist übrigens auch dank besserer Rahmenbedingungen an den Hochschulen gewachsen. Die staatlichen Mittel für Hochschulen in Deutschland sind von 19 Milliarden Euro im Jahr 2005 auf 35 Milliarden Euro im Jahr 2022 gestiegen. Diese Gelder fließen auch in bessere Betreuungsangebote und Schreibwerkstätten, die Ihnen bei der Bachelorarbeit helfen können, wie eine Analyse der Hochschulfinanzen zeigt.

Wenn Sie merken, dass die Blockade tiefer sitzt und Sie einfach nicht mehr in den Schreibfluss kommen, kann es helfen, sich gezielt mit dem Thema zu beschäftigen. In unserem Artikel finden Sie bewährte Strategien, mit denen Sie jede Schreibblockade lösen und wieder Fahrt aufnehmen.

So geben Sie Ihrer Arbeit den letzten Schliff

Der erste Entwurf ist geschafft – herzlichen Glückwunsch! Das war der anstrengendste Teil. Atmen Sie einmal tief durch und gönnen Sie sich eine Pause. Aber ganz fertig sind Sie noch nicht. Jetzt kommt die Phase, die oft über eine ganze Note entscheidet und eine gute von einer herausragenden Arbeit unterscheidet: die Überarbeitung.

Viele Studierende unterschätzen diesen Schritt und geraten kurz vor der Abgabe in Panik. Der Schlüssel zum Erfolg ist ein systematischer Ansatz. Versuchen Sie nicht, alles auf einmal zu korrigieren. Teilen Sie sich die Arbeit lieber in mehrere, klare Durchgänge auf.

Phase 1: Der inhaltliche Tiefencheck

Im ersten Durchgang geht es nicht um Kommas oder Tippfehler. Ignorieren Sie das alles. Konzentrieren Sie sich voll und ganz auf den Inhalt und den roten Faden. Versetzen Sie sich in die Lage Ihres Betreuers und stellen Sie sich ein paar ehrliche Fragen.

Ist die Argumentation wirklich lückenlos und logisch? Beantworten Sie am Ende tatsächlich die Forschungsfrage, die Sie in der Einleitung formuliert haben? Oder haben Sie sich auf halbem Weg in einem spannenden, aber letztlich irrelevanten Detail verloren?

- Der rote Faden: Lesen Sie nur den ersten und letzten Satz jedes Absatzes. Ergibt das Ganze einen sinnvollen Zusammenhang?

- Die Argumentation: Stehen irgendwo Behauptungen ohne Beleg? Leiten sich Ihre Schlussfolgerungen wirklich aus den Daten und Analysen ab?

- Die Forschungsfrage: Ist jedes Kapitel, jeder einzelne Abschnitt wirklich notwendig, um Ihre zentrale Frage zu beantworten?

Das ist auch der perfekte Moment, um die Struktur noch einmal zu prüfen. Manchmal merkt man erst jetzt, dass ein Kapitel an einer anderen Stelle viel mehr Sinn ergeben würde. Wie Sie eine wirklich wasserdichte Gliederung aufbauen, zeigen wir Ihnen übrigens in unserem Leitfaden mit vielen Beispielen.

Phase 2: Sprachlicher und stilistischer Feinschliff

Erst wenn der Inhalt felsenfest steht, kümmern Sie sich um die Sprache. Für den zweiten Durchgang gibt es einen simplen, aber genialen Trick: Lesen Sie Ihre Arbeit laut vor. Es fühlt sich vielleicht komisch an, aber Sie werden überrascht sein, wie schnell Sie so holprige Sätze und unschöne Wortwiederholungen entlarven.

Achten Sie dabei auf einen einheitlichen und wissenschaftlichen Stil. Haben sich Füllwörter wie „eigentlich“, „gewissermaßen“ oder „irgendwie“ eingeschlichen? Weg damit! Sind Ihre Sätze klar und verständlich oder unnötig verschachtelt? Erst ganz am Ende dieses Durchgangs lassen Sie ein Rechtschreib- und Grammatikprogramm über den Text laufen.

Ein Tipp, der Gold wert ist: Lassen Sie Ihre Arbeit von mindestens zwei anderen Personen Korrektur lesen. Idealerweise von jemandem aus Ihrem Fachbereich und einer Person, die fachfremd ist. Ein Kommilitone findet fachliche Lücken, während ein Freund ohne Vorkenntnisse sofort merkt, wo Ihre Erklärungen zu kompliziert sind.

Nach Wochen intensiver Arbeit wird man „betriebsblind“ für die eigenen Fehler. Ein frischer Blick von außen ist in dieser Phase unbezahlbar.

Phase 3: Die Formalitäten für die Abgabe

Der letzte Schritt ist die reine Formalkontrolle. Nichts ist ärgerlicher als Punktabzug wegen Flüchtigkeitsfehlern, die man leicht hätte vermeiden können. Nehmen Sie sich die Prüfungsordnung zur Hand, machen Sie eine Checkliste und arbeiten Sie diese Punkt für Punkt ab.

- Formatierung: Passen Seitenränder, Schriftart, Schriftgröße und Zeilenabstand zu den Vorgaben Ihres Instituts?

- Verzeichnisse: Sind das Inhalts-, Abbildungs- und Literaturverzeichnis auf dem neuesten Stand und korrekt formatiert?

- Zitate: Haben Sie den geforderten Zitierstil wirklich durchgängig und fehlerfrei angewendet?

- Eidesstattliche Erklärung: Ist die Erklärung korrekt formuliert, unterschrieben und an der richtigen Stelle platziert?

Planen Sie für das Drucken und Binden genug Puffer ein – mindestens ein bis zwei Tage. Klären Sie auch rechtzeitig, wie die Abgabe beim Prüfungsamt genau abläuft (digital, per Post, persönlich). Eine gute Planung der letzten Meter sorgt dafür, dass Sie Ihr Projekt ganz ohne Stress erfolgreich abschließen.

Häufige Fragen zur Bachelorarbeit

Während der Bachelorarbeit kommen immer wieder die gleichen Fragen auf. Keine Sorge, das ist völlig normal. Die richtigen Antworten können hier oft den Unterschied zwischen Frust und Fortschritt ausmachen.

Hier haben wir die häufigsten Stolpersteine und Fragen zusammengetragen, die uns Studierende immer wieder stellen. Das sind keine trockenen Lehrbuchantworten, sondern praxisnahe Tipps aus echten Erfahrungen, die dir helfen sollen, wenn du mal feststeckst.

Was mache ich bei einer Schreibblockade?

Fast jeder kennt das: Du sitzt vor einem leeren Dokument und nichts geht mehr. Das Wichtigste zuerst: Eine Schreibblockade ist normal und bedeutet nicht, dass du unfähig bist. Nimm den Druck raus!

Statt verkrampft auf den blinkenden Cursor zu starren, steh auf und verlass bewusst den Schreibtisch. Ein kurzer Spaziergang, Musik hören oder etwas ganz anderes tun – das kann Wunder wirken und den Kopf wieder freimachen.

Eine andere Taktik ist, einfach den Fokus zu wechseln. Wenn du an einem Kapitel festhängst, spring zu einem anderen, leichteren Abschnitt. Manchmal hilft es auch, einfach drauflos zu schreiben. Notiere ungefiltert Stichpunkte und Gedanken, ohne auf perfekte Sätze zu achten. Dieses „Freewriting“ bringt den Schreibfluss oft wieder in Gang. Und unterschätz niemals ein gutes Gespräch: Ein Austausch mit Kommilitonen oder deinem Betreuer kann neue Perspektiven eröffnen.

Wie viele Quellen sind für eine Bachelorarbeit normal?

Diese Frage hören wir ständig, aber eine pauschale Antwort gibt es leider nicht. Es hängt stark von deinem Fachbereich und Thema ab. Als grobe Hausnummer kannst du dich aber an etwa 30 bis 50 Quellen für eine typische Bachelorarbeit orientieren. In den Geisteswissenschaften sind es oft ein paar mehr, in den Ingenieurwissenschaften können es auch mal weniger sein.

Viel wichtiger als die reine Anzahl ist aber die Qualität und Relevanz deiner Literatur. Es bringt absolut nichts, eine endlose Liste an Quellen anzuhäufen, die für deine Argumentation kaum eine Rolle spielen. Konzentrier dich lieber auf die Standardwerke deines Fachs und ergänze sie mit aktueller Forschung aus anerkannten Fachzeitschriften. Eine sorgfältig ausgewählte Literaturbasis zeigt, dass du Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden kannst.

Wie gehe ich mit Kritik vom Betreuer um?

Kritisches Feedback vom Betreuer zu bekommen, kann sich erstmal hart anfühlen. Aber versuch, es nicht persönlich zu nehmen. Sieh es als das, was es ist: eine kostenlose Beratung von einem Experten, die deine Arbeit besser machen soll. Es ist völlig normal, dass erste Entwürfe grundlegend überarbeitet werden müssen – das gehört zum wissenschaftlichen Arbeiten dazu.

Wenn du Kritik nicht ganz nachvollziehen kannst, frag nach! Bitte um konkrete Beispiele oder alternative Vorschläge. Das zeigt nicht nur, dass du lernbereit bist, sondern hilft dir auch, die Erwartungen besser zu verstehen. Ein offener Umgang mit Feedback ist ein Zeichen von Professionalität und wird die Qualität deiner Arbeit am Ende entscheidend verbessern.

Sieh Feedback als Wegweiser, nicht als Stoppschild. Jede Anmerkung ist eine Chance, deine Argumentation zu schärfen und deine wissenschaftlichen Fähigkeiten weiterzuentwickeln.

Darf ich für meine Bachelorarbeit KI-Tools nutzen?

Ja, aber mit Köpfchen und transparent. KI-Tools wie spezialisierte Schreibassistenten sind an vielen Hochschulen mittlerweile erlaubt, solange sie als unterstützendes Werkzeug dienen – nicht als Ersatz für dein eigenes Denken. Dass einige Unis die Bachelorarbeit sogar wegen KI-Missbrauchs abschaffen, zeigt, wie wichtig der richtige Umgang damit ist.

Wo KI eine echte Hilfe sein kann:

- Formulierungsideen finden, um eine Schreibblockade zu überwinden.

- Beim Brainstorming für Kapitel und die Gliederung helfen.

- Sätze umformulieren, um den wissenschaftlichen Stil zu verbessern.

Was du auf keinen Fall tun darfst, ist, ganze Abschnitte von einer KI schreiben zu lassen und als deine eigene Arbeit auszugeben. Das ist ein Täuschungsversuch und kann dich deinen Abschluss kosten. Die Recherche, die Analyse und die Argumentation müssen immer deine Leistung bleiben. Informiere dich unbedingt über die genauen Richtlinien deiner Hochschule und gib die Nutzung des Tools an, falls es verlangt wird.

Wenn du nach einer ethisch sauberen und starken Unterstützung für deine Bachelorarbeit suchst, kann Arbento eine clevere Hilfe sein. Der KI-Schreibassistent wurde speziell für das wissenschaftliche Arbeiten in Deutschland entwickelt. Er hilft dir bei der Gliederung, bei Formulierungen und bei den Zitierstilen, ohne dir die kritische Denkarbeit abzunehmen. Teste selbst, wie du deinen Schreibprozess verbessern kannst: https://arbento.de