Einleitung Hausarbeit Schreiben: Tipps & Beispiele für den perfekten Einstieg

Eine gute Einleitung für eine Hausarbeit zu schreiben, ist oft der kniffligste Teil. Sie ist im Grunde der Fahrplan für Ihre gesamte Argumentation und entscheidet darüber, ob Ihr Prof oder Dozent neugierig wird und mit Interesse weiterliest. Eine wirklich gelungene Einleitung schafft es, elegant zum Thema hinzuführen, die Forschungsfrage glasklar zu formulieren und kurz zu umreißen, wie Sie in Ihrer Arbeit vorgehen werden.

Die einleitung als grundstein ihrer hausarbeit

Verstehen Sie die Einleitung nicht als reine Formsache. Sie ist das Aushängeschild Ihrer Arbeit. Hier legen Sie das Fundament für alles, was folgt, und zeigen vom ersten Satz an, dass Sie Ihr Thema verstanden haben. Ein schwacher Einstieg kann die brillanteste Analyse im Hauptteil überschatten, während ein starker Anfang sofort Vertrauen schafft.

Man kann es sich wie den Trailer zu einem guten Film vorstellen. Sie wollen neugierig machen, die Hauptfiguren (Ihre Forschungsfrage und These) vorstellen und einen kleinen Vorgeschmack auf die Story (Ihren Aufbau) geben – natürlich ohne das Ende zu verraten.

Warum eine starke einleitung unverzichtbar ist

Eine überzeugende Einleitung packt gleich mehrere wichtige Aufgaben an. Klar, sie sorgt für einen guten ersten Eindruck. Aber sie gibt dem Leseprozess auch eine feste Struktur. Wenn der rote Faden von Anfang an klar ist, kann Ihr Prüfer Ihre Gedankengänge viel leichter nachvollziehen.

Auch für Sie selbst ist die Einleitung ein unglaublich nützliches Werkzeug. Sie zwingt Sie förmlich dazu, Ihr Vorhaben ganz genau zu durchdenken und Ihr Thema sauber einzugrenzen, bevor Sie sich im Recherche-Dschungel verirren.

Eine gut durchdachte Einleitung ist die beste Versicherung gegen eine unstrukturierte und ziellose Arbeit. Sie ist Ihr Kompass, der dafür sorgt, dass weder Sie noch Ihr Leser die Orientierung verlieren.

Die zentralen aufgaben im überblick

Die Kunst einer guten Einleitung liegt darin, verschiedene Bausteine geschickt zu einem Ganzen zu verweben. Jeder Teil hat seine eigene Funktion, die am Ende zum stimmigen Gesamtbild beiträgt.

- Hinführung zum Thema: Hier holen Sie den Leser ab. Sie wecken Interesse und zeigen, warum Ihr Thema relevant ist, sei es in der Wissenschaft oder für die Gesellschaft.

- Präsentation der Forschungsfrage: Das ist das Herz Ihrer Arbeit. Formulieren Sie präzise, welche Frage Sie im Laufe Ihrer Arbeit beantworten werden.

- Vorstellung der Zielsetzung und These: Machen Sie klar, was Sie mit der Arbeit erreichen wollen und welche zentrale Behauptung (These) Sie aufstellen und belegen werden.

- Skizze des Aufbaus: Geben Sie einen kurzen Ausblick auf die Gliederung. Erklären Sie kurz, warum Ihre Kapitel in genau dieser Reihenfolge logisch sind.

Diese Elemente schaffen von Beginn an Klarheit und zeigen, dass Sie einen durchdachten Plan haben. Wenn Sie jetzt noch tiefer in die einzelnen Schritte eintauchen und konkrete Formulierungsbeispiele sehen möchten, schauen Sie sich unseren umfassenden Leitfaden an, wie Sie die perfekte Einleitung für Ihre Hausarbeit schreiben können.

Die perfekte Struktur einer überzeugenden Einleitung

Eine richtig gute Einleitung hat eine ganz bestimmte, fast schon intuitive Logik. Stellen Sie sich das Ganze wie einen Trichter vor: Sie fangen ganz breit an, um den Leser ins Thema zu holen, und werden dann immer spezifischer, bis Sie zielsicher bei Ihrer Forschungsfrage landen. Das ist ein bewährter Kniff. So stellen Sie sicher, dass Ihr Prüfer Ihnen von Anfang an gedanklich folgen kann und einen klaren roten Faden erkennt.

Wenn Sie einem Freund ein komplexes Thema erklären, springen Sie ja auch nicht direkt zur kompliziertesten Detailfrage. Sie stecken erst einmal den Rahmen ab. Genau das macht die Trichterstruktur für Ihre Einleitung.

Vom Allgemeinen zum Spezifischen

Alles beginnt mit einer Hinführung zum Thema. Hier schaffen Sie den nötigen Kontext und zeigen, warum das Thema überhaupt relevant ist. Ein guter Einstieg kann eine aktuelle Statistik sein, ein passendes gesellschaftliches Ereignis oder auch ein kurzer historischer Abriss. Das Wichtigste ist, das Interesse des Lesers zu packen.

Direkt im Anschluss spitzen Sie die Sache zu und konkretisieren die Problemstellung. Hier wird es ernst: Sie decken die Forschungslücke auf oder zeigen das spezifische Problem, das Sie bearbeiten wollen. Während die Hinführung noch etwas weiter gefasst sein durfte, zoomen Sie jetzt ganz nah an den Aspekt heran, den Sie untersuchen möchten.

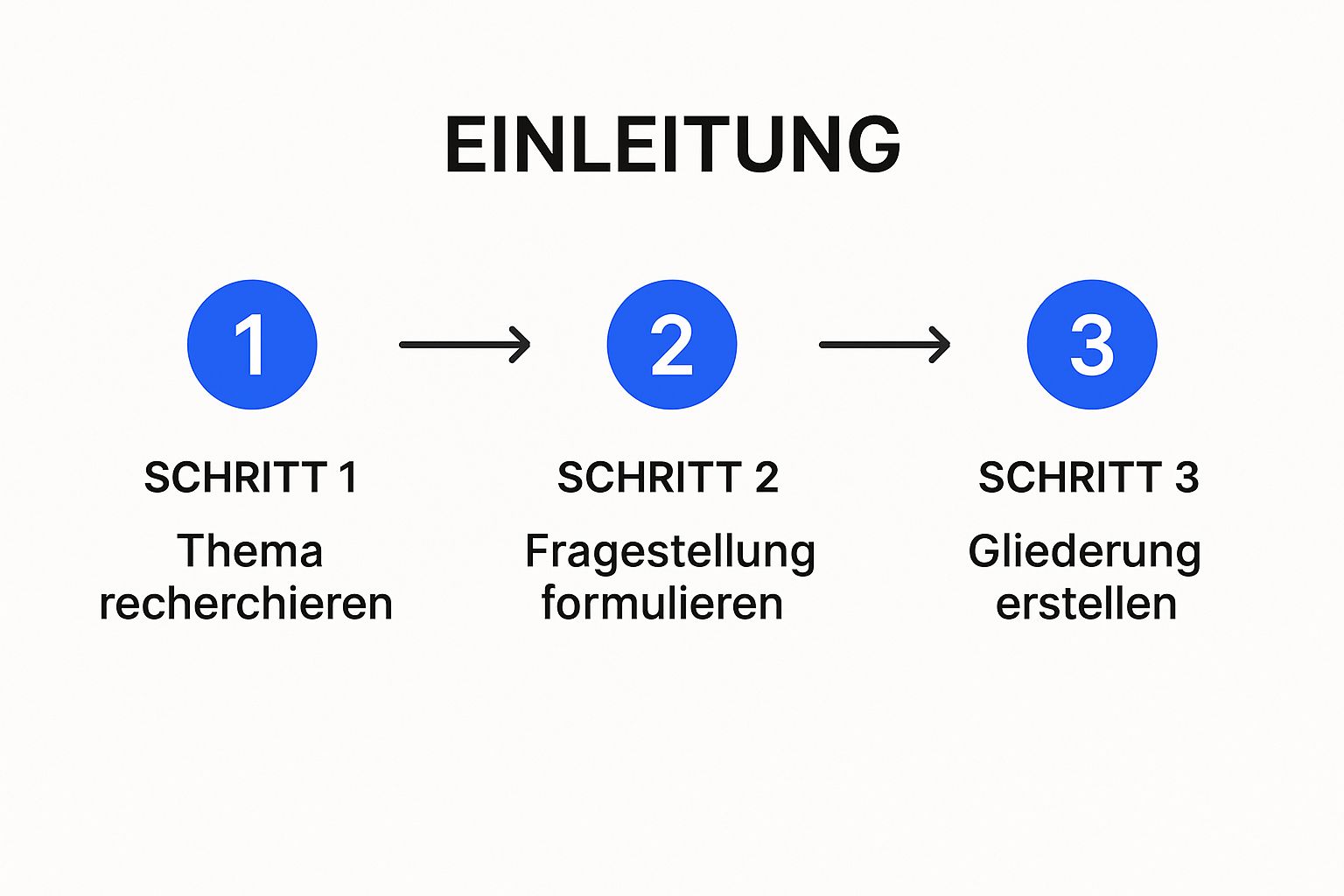

Dieses Bild hier veranschaulicht ganz gut, wie der Weg vom ersten Gedanken bis zur fertigen Gliederung aussehen kann.

Die Grafik zeigt es deutlich: Eine durchdachte Vorgehensweise ist das A und O. Von der Recherche über die Formulierung der Frage bis zur Gliederung – jeder Schritt baut auf dem vorherigen auf und führt zu einer schlüssigen Einleitung.

Das Herzstück Ihrer Einleitung

Jetzt wird es spannend, denn wir kommen zum Kernstück: der Formulierung Ihrer Forschungsfrage und Ihrer These. Die Forschungsfrage ist die eine Frage, die Ihre gesamte Arbeit beantworten wird. Sie muss knackig, präzise und vor allem beantwortbar sein. Gleich danach stellen Sie Ihre These auf – also Ihre vorläufige Antwort oder die Behauptung, die Sie im Hauptteil Ihrer Arbeit beweisen werden.

Mein Tipp aus der Praxis: Formulieren Sie Ihre Forschungsfrage so konkret wie nur möglich. Eine schwammige Frage wie „Wie beeinflusst Social Media die Politik?“ ist viel zu breit. Besser ist zum Beispiel: „Welchen Einfluss hatten Twitter-Debatten auf die Wahlbeteiligung von Erstwählern bei der Bundestagswahl 2021?“ Das ist greifbar und untersuchbar.

Stehen Frage und These, geben Sie einen ganz kurzen Einblick in Ihr methodisches Vorgehen. Erklären Sie in ein, zwei Sätzen, wie Sie Ihre Frage beantworten wollen. Machen Sie eine qualitative Inhaltsanalyse? Führen Sie Experteninterviews? Oder ist es eine reine Literaturarbeit?

Zum Schluss skizzieren Sie noch kurz den Aufbau der Arbeit. Nehmen Sie Ihren Leser an die Hand und führen Sie ihn durch die kommenden Kapitel. Beschreiben Sie mit je einem Satz, was in Kapitel 2, 3 und 4 passiert und warum genau diese Reihenfolge Sinn ergibt. Das ist quasi ein Inhaltsverzeichnis in Textform und rundet die Einleitung sauber ab.

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Bausteine noch einmal übersichtlich zusammen und gibt Ihnen ein konkretes Beispiel an die Hand.

Aufbau einer perfekten Einleitung

Eine Übersicht der unverzichtbaren Elemente einer Einleitung und ihrer jeweiligen Funktion für den Leser.

| Element | Funktion | Beispielsatz (Thema Gender Care Gap) |

|---|---|---|

| Hinführung zum Thema | Interesse wecken, Relevanz aufzeigen | „Obwohl Frauen heute erwerbstätiger sind als je zuvor, leisten sie laut einer aktuellen Oxfam-Studie noch immer den Großteil der unbezahlten Sorgearbeit.“ |

| Problemstellung | Forschungslücke oder Problem identifizieren | „Trotz zahlreicher politischer Initiativen bleibt der Gender Care Gap in Deutschland bestehen, was auf tieferliegende strukturelle Ursachen hindeutet.“ |

| Forschungsfrage | Die zentrale, leitende Frage formulieren | „Welche soziokulturellen Faktoren tragen maßgeblich zur Persistenz des Gender Care Gaps bei erwerbstätigen Eltern in deutschen Großstädten bei?“ |

| These/Zielsetzung | Eigene Position oder Untersuchungsziel darlegen | „Die vorliegende Arbeit vertritt die These, dass tradierte Rollenbilder und fehlende flexible Arbeitszeitmodelle die Haupttreiber dieser Ungleichheit sind.“ |

| Methodisches Vorgehen | Kurze Erläuterung der Untersuchungsmethode | „Zur Beantwortung dieser Frage werden qualitative Interviews mit zehn erwerbstätigen Elternpaaren geführt und mittels einer thematischen Analyse ausgewertet.“ |

| Aufbau der Arbeit | Überblick über die Gliederung geben | „Zunächst werden in Kapitel 2 die theoretischen Grundlagen des Gender Care Gaps erläutert, bevor in Kapitel 3 die Methodik vorgestellt und in Kapitel 4 die Ergebnisse der Interviews präsentiert und diskutiert werden.“ |

Wenn Sie diese Bausteine logisch aneinanderreihen, entsteht eine Einleitung, die nicht nur informiert, sondern auch wirklich überzeugt. Für einen noch tieferen Einblick, wie die Einleitung in die Gesamtstruktur passt, empfehle ich Ihnen unseren Artikel zum Aufbau einer Hausarbeit.

Eine präzise Forschungsfrage entwickeln

Die Forschungsfrage ist das absolute Herzstück Ihrer Arbeit. Sie ist nicht nur ein Satz, der irgendwo in der Einleitung steht, sondern der Kompass, der Ihre gesamte Argumentation lenkt. Viele Hausarbeiten scheitern, weil die Frage zu vage oder zu breit ist. Das Ergebnis ist dann oft eine Arbeit, die nur an der Oberfläche kratzt und keine echte Tiefe entwickelt.

Genau hier, beim Schreiben der Einleitung, müssen Sie für absolute Klarheit sorgen. Eine präzise Forschungsfrage grenzt Ihr Thema scharf ein und zwingt Sie dazu, sich von Anfang an Gedanken über das genaue Ziel Ihrer Untersuchung zu machen. Jeder Gedanke, jede Analyse und jede Schlussfolgerung muss sich später darauf zurückführen lassen.

Vom allgemeinen Interesse zur konkreten Fragestellung

Die meisten Studierenden starten mit einer groben Idee. Das ist völlig normal und ein guter Anfang. Doch für eine wissenschaftliche Arbeit reicht ein allgemeines Interesse, zum Beispiel am Thema „Homeoffice und mentale Gesundheit“, bei Weitem nicht aus. Der entscheidende Schritt ist, diese Idee in eine fokussierte und vor allem beantwortbare Frage zu verwandeln.

Schauen wir uns das mal an einem typischen Beispiel an. Die grobe Idee ist da, aber sie ist als Forschungsgegenstand viel zu unüberschaubar.

- Vage Idee: Wie wirkt sich Homeoffice auf die Psyche aus?

- Fokussierte Forschungsfrage: Welchen Einfluss hat die Anzahl der wöchentlichen Homeoffice-Tage auf das Stresslevel von Mitarbeitenden in der IT-Branche in Deutschland?

Merken Sie den Unterschied? Die zweite Version ist spezifisch (IT-Branche, Deutschland), messbar (Anzahl der Tage, Stresslevel) und im Rahmen einer Hausarbeit auch tatsächlich realistisch zu untersuchen.

Eine gute Forschungsfrage ist wie ein scharfes Skalpell, nicht wie ein stumpfes Buttermesser. Sie ermöglicht präzise Schnitte in Ihr Forschungsfeld und verhindert, dass Sie das Thema nur oberflächlich bearbeiten.

Die Kunst der Themenabgrenzung

Direkt mit der Frage verbunden ist die Themenabgrenzung. Hier legen Sie nicht nur fest, was Sie untersuchen, sondern – fast noch wichtiger – was Sie bewusst nicht untersuchen. Das ist kein Zeichen von Schwäche, ganz im Gegenteil. Es zeugt von wissenschaftlicher Professionalität und zeigt, dass Sie den Umfang Ihrer Arbeit realistisch einschätzen können.

Bleiben wir beim Homeoffice-Beispiel. In Ihrer Einleitung könnten Sie diese Abgrenzung ganz klar formulieren:

- „Diese Arbeit fokussiert sich ausschließlich auf die IT-Branche und klammert andere Sektoren bewusst aus.“

- „Die Auswirkungen auf die physische Gesundheit werden nicht thematisiert, da der Schwerpunkt auf psychologischen Faktoren liegt.“

- „Ein internationaler Vergleich ist nicht Gegenstand dieser Untersuchung.“

Eine solche Abgrenzung schafft sofort Klarheit und schützt Sie davor, den roten Faden zu verlieren. Gleichzeitig steuert sie die Erwartungen Ihres Betreuers oder Prüfers. Ihre Argumentation wird dadurch viel stärker, weil sie auf einem soliden und überschaubaren Fundament steht.

Die Fähigkeit, eine starke Forschungsfrage zu entwickeln, ist eine der wichtigsten Kompetenzen im Studium. Wenn Sie noch tiefer in das Thema eintauchen möchten, finden Sie in unserem Artikel zahlreiche weitere Forschungsfrage-Beispiele aus unterschiedlichen Fachbereichen. Nutzen Sie diese als Inspiration, um Ihre eigene Frage zu schärfen und Ihrer Hausarbeit die bestmögliche Ausgangsposition zu verschaffen.

Typische Fehler vermeiden und überzeugend formulieren

Eine durchdachte Struktur ist die halbe Miete, aber erst die richtigen Worte hauchen Ihrer Einleitung wirklich Leben ein. Viele Studierende greifen aus Unsicherheit auf Standardphrasen zurück – und genau die ermüden jeden Prüfer sofort. Lassen Sie uns gemeinsam anschauen, wie Sie diese typischen Fehler umgehen und Ihre Sätze präzise und wirkungsvoll gestalten.

Ihr Ziel sollte es sein, von der ersten Zeile an Kompetenz auszustrahlen. Ein absolutes No-Go sind daher vage und nichtssagende Einstiege. Ein Satz wie „Seit jeher beschäftigt sich die Menschheit mit…“ ist nicht nur eine abgedroschene Floskel, sondern oft auch schlichtweg falsch. Damit untergraben Sie Ihre Autorität, bevor Sie überhaupt angefangen haben.

Formulierungsfallen und wie Sie sie elegant umschiffen

Beim Schreiben der Einleitung lauern einige klassische Fallstricke. Der mit Abstand häufigste Fehler ist die Verwendung von zu allgemeinen und inhaltsleeren Phrasen. Diese klingen zwar vielleicht auf den ersten Blick wissenschaftlich, füllen aber nur den Platz, ohne wirklich etwas auszusagen.

Sehen wir uns das mal an einem konkreten Beispiel an:

❌ Negativbeispiel (Floskel): „Das Thema Marketing ist sehr wichtig für Unternehmen.“

✅ Bessere Alternative: „In einem Marktumfeld, das von hoher Wettbewerbsintensität und digitaler Transformation geprägt ist, avanciert strategisches Marketing zu einem entscheidenden Faktor für den Unternehmenserfolg.“

Merken Sie den Unterschied? Der zweite Satz ist spezifisch, nutzt Fachterminologie korrekt und zeigt sofort, dass Sie den Kontext wirklich verstanden haben.

Ein weiterer kritischer Punkt: Nehmen Sie niemals die Ergebnisse oder das Fazit Ihrer Arbeit in der Einleitung vorweg. Die Einleitung soll neugierig machen, sie soll die Forschungsfrage aufwerfen – nicht die Antworten liefern.

Stellen Sie sich die Einleitung wie einen Filmtrailer vor, nicht wie den ganzen Film. Ihre Aufgabe ist es, Spannung aufzubauen und den Weg zu skizzieren, nicht das Ziel im Detail zu beschreiben.

Anstatt also zu schreiben „In dieser Arbeit wird bewiesen, dass…“, formulieren Sie es als eine These oder ein Ziel. Viel besser klingen Sätze wie „Diese Arbeit vertritt die These, dass…“ oder „Ziel dieser Arbeit ist es zu untersuchen, ob…“. Das erhält die wissenschaftliche Neugier und folgt dem korrekten Aufbau einer Argumentation.

Konkrete Formulierungsbeispiele für Ihre Einleitung

Um Ihnen den Einstieg etwas leichter zu machen, hier ein paar erprobte Satzbausteine für die verschiedenen Abschnitte Ihrer Einleitung. Denken Sie daran, diese immer an Ihr spezifisches Thema anzupassen.

- Hinführung und Relevanz begründen:

- „Angesichts der aktuellen Debatte um Ihr Thema gewinnt die Frage nach … zunehmend an Bedeutung.“

- „Die jüngsten Entwicklungen im Bereich Ihr Fachgebiet haben gezeigt, dass…“

- „Eine Analyse von relevante Statistik oder Studie nennen verdeutlicht die gesellschaftliche Relevanz des Themas…“

- Forschungsfrage vorstellen:

- „Vor diesem Hintergrund stellt sich die zentrale Forschungsfrage: …?“

- „Daraus leitet sich die folgende Problemstellung ab: …?“

- „Im Mittelpunkt dieser Untersuchung steht die Frage, inwiefern…“

- Aufbau der Arbeit skizzieren:

- „Um diese Frage zu beantworten, gliedert sich die Arbeit wie folgt:“

- „Der Argumentationsgang dieser Arbeit ist dreigeteilt: Zunächst wird …, anschließend werden … analysiert, bevor abschließend … diskutiert wird.“

Die folgende Tabelle fasst die häufigsten Fehlerquellen noch einmal zusammen und gibt Ihnen direkte Lösungsvorschläge an die Hand.

| Häufiger Fehler | So lösen Sie es besser |

|---|---|

| Ergebnisse vorwegnehmen | Formulieren Sie Ihre Erkenntnisse als These oder Hypothese, die Sie im Hauptteil belegen werden. |

| Unklare Gliederung | Beschreiben Sie den Aufbau logisch und begründen Sie kurz, warum die Kapitel in dieser Reihenfolge sinnvoll sind. |

| Persönliche Meinungen | Bleiben Sie immer objektiv. Schreiben Sie „Die Arbeit argumentiert…“ statt „Ich finde…“. |

| Fehlende Relevanz | Knüpfen Sie Ihr Thema direkt an aktuelle wissenschaftliche Debatten oder gesellschaftliche Probleme an. |

Wenn Sie diese Tipps beherzigen und Ihre Formulierungen ganz bewusst wählen, stellen Sie sicher, dass Ihre Einleitung nicht nur die formalen Kriterien erfüllt. Sie überzeugen Ihren Leser damit auch von Ihrer wissenschaftlichen Kompetenz – und das von der ersten Seite an.

Die Relevanz Ihres Themas wirkungsvoll darstellen

Eine gute wissenschaftliche Arbeit schwebt niemals im luftleeren Raum. Sie ist immer Teil eines größeren Gesprächs – sie greift eine aktuelle Debatte auf, beleuchtet ein drängendes Problem oder schließt eine Lücke im bisherigen Wissen. Genau das müssen Sie in Ihrer Einleitung klarmachen: Warum ist Ihre Arbeit wichtig?

Denken Sie an Ihren Prüfer. Er muss auf den ersten Blick erkennen, welchen Beitrag Sie leisten wollen. Die Begründung der Relevanz ist der Haken, der das Interesse weckt und zeigt, dass Ihre Untersuchung mehr ist als nur eine akademische Pflichtübung. Sie verleihen Ihrem Thema Gewicht und Dringlichkeit.

So begründen Sie die Themenrelevanz

Je nach Fachbereich und Thema gibt es verschiedene Wege, die Relevanz zu untermauern. Oft ist eine Kombination aus mehreren Ansätzen am stärksten.

- Gesellschaftliche Relevanz: Hier knüpfen Sie an das an, was draußen in der Welt passiert. Denken Sie an aktuelle Ereignisse, soziale Schieflagen oder politische Diskussionen. Themen wie der Klimawandel oder die Digitalisierung der Arbeitswelt haben eine ganz offensichtliche gesellschaftliche Bedeutung.

- Wissenschaftliche Relevanz: Damit bewegen Sie sich direkt im akademischen Diskurs. Vielleicht haben Sie widersprüchliche Studienergebnisse entdeckt? Eine veraltete Theorie, die eine neue Perspektive braucht? Oder einen Aspekt, den bisher alle übersehen haben? Hier zeigen Sie eine echte Forschungslücke auf.

- Praktische Relevanz: Bei diesem Ansatz geht es um den konkreten Nutzen für ein bestimmtes Berufsfeld. Ihre Ergebnisse könnten zum Beispiel einem Unternehmen helfen, seine Abläufe zu verbessern, oder sie liefern wertvolle Ansätze für die pädagogische Praxis.

Eine überzeugend dargestellte Relevanz beantwortet die unausgesprochene Frage jedes Prüfers: „Warum sollte ich das lesen?“ Sie verwandelt Ihre Hausarbeit von einer reinen Pflichtübung in einen wertvollen Beitrag.

Am besten gelingt das, wenn Sie Ihre Argumente mit Fakten stützen. Eine treffend platzierte Statistik oder der Hinweis auf einen aktuellen Medienbericht macht die Bedeutung Ihres Themas sofort greifbar.

Nehmen wir das Thema Haus- und Familienarbeit – ein Dauerbrenner in gesellschaftlichen Debatten. Eine Umfrage des IfD Allensbach hat gezeigt, dass fast die Hälfte der Deutschen (48 %) findet, dass diese Tätigkeiten nicht ausreichend gewürdigt werden. Solche Zahlen belegen eindrucksvoll, dass dieses alltägliche Thema ein echtes Spannungsfeld ist und damit eine wissenschaftliche Untersuchung verdient. Mehr Details dazu liefert eine Studie zur gesellschaftlichen Wahrnehmung von Hausarbeit auf Statista.de.

Wenn Sie solche Informationen geschickt einbauen, heben Sie Ihre Einleitung sofort auf ein neues Level. Sie zeigen, dass Sie nicht nur eine abstrakte Frage bearbeiten, sondern ein Problem mit realer Bedeutung analysieren. Und das ist ein entscheidender Schritt, wenn Sie eine überzeugende Einleitung für Ihre Hausarbeit schreiben wollen.

Häufig gestellte fragen zur einleitung

Beim Schreiben der Einleitung tauchen immer wieder die gleichen Fragen auf. Diese Unsicherheiten können einen wirklich ausbremsen. Deswegen habe ich hier die häufigsten Fragen gesammelt und gebe Ihnen klare, praxiserprobte Antworten, um die letzten Zweifel aus dem Weg zu räumen.

Wie lang sollte eine einleitung sein?

Die Frage nach der perfekten Länge beschäftigt fast jeden. Als Faustregel, die sich über die Jahre bewährt hat, können Sie sich an etwa 5 % bis 10 % des gesamten Umfangs Ihrer Arbeit orientieren.

Bei einer klassischen Hausarbeit von 15 Seiten wären das also ungefähr eine, maximal anderthalb Seiten. Das gibt Ihnen genug Raum, um alles Wichtige unterzubringen, ohne aber schon zu viel vom Hauptteil zu verraten oder den Leser zu langweilen.

Wann ist der beste zeitpunkt zum schreiben der einleitung?

Hier gehen die Meinungen oft auseinander, aber eine Vorgehensweise hat sich in der Praxis als besonders klug erwiesen. Viele erfahrene Schreiber, mich eingeschlossen, verfassen zu Beginn eine vorläufige Version der Einleitung. Dieser erste Entwurf ist wie ein Kompass: Er gibt die Richtung für die Recherche und den Hauptteil vor und hilft, den Fokus nicht zu verlieren.

Die finale, wirklich ausgefeilte Version sollten Sie sich aber bis ganz zum Schluss aufheben. Erst wenn Hauptteil und Fazit stehen, wissen Sie ja genau, wohin die Reise tatsächlich ging. Dann können Sie in der Einleitung ganz souverän und präzise darlegen, was den Leser erwartet.

Viele Studierende blockieren sich selbst, weil sie stundenlang an der perfekten ersten Einleitung feilen. Mein Tipp: Schreiben Sie einen schnellen Rohentwurf, legen Sie los und machen Sie die Einleitung am Ende hübsch. Das spart enorm viel Zeit und Nerven.

Muss ich meine these schon in der einleitung verraten?

Ja, auf jeden Fall! Die Einleitung ist exakt der richtige Ort dafür, Ihre zentrale These oder Hypothese klar auf den Tisch zu legen. Eine wissenschaftliche Arbeit ist kein Krimi, bei dem die Spannung bis zum Ende gehalten werden muss.

Im Gegenteil: Sie zeigen Ihrem Betreuer von Anfang an, welches Argument Sie verfolgen und belegen werden. Das ist ein zentrales Merkmal von wissenschaftlichem Arbeiten. Ihre These ist der rote Faden, an dem sich alles ausrichtet. Wenn Sie sie früh nennen, beweisen Sie eine klare Struktur und ein durchdachtes Konzept – und das wird bei der Benotung honoriert.

Möchten Sie den Schreibprozess für Ihre nächste Hausarbeit beschleunigen und gleichzeitig die Qualität Ihrer Texte verbessern? Arbento ist Ihr intelligenter KI-Schreibassistent für wissenschaftliche Arbeiten. Erstellen Sie automatische Gliederungen, nutzen Sie die Zitierhilfe und formulieren Sie präzise Texte in akademischem Stil. Testen Sie es jetzt auf https://arbento.de.