Hausarbeit Einleitung Schreiben: Tipps & Beispiele

Eine gute Einleitung für eine Hausarbeit zu schreiben, ist viel mehr als nur eine lästige Pflicht. Sehen Sie sie als Ihre erste und wichtigste Chance, Ihren Betreuer von Anfang an zu packen. Im Grunde geht es darum, mit einem geschickten Einstieg neugierig zu machen, das Thema sauber einzugrenzen und eine glasklare Forschungsfrage zu formulieren. Diese Frage ist der rote Faden, der sich durch Ihre gesamte Arbeit ziehen wird.

Was eine gute Einleitung wirklich ausmacht

Viele Studierende haken die Einleitung schnell ab, um endlich zum Hauptteil zu kommen. Ein Fehler! Denn dieser erste Abschnitt prägt die Erwartungshaltung, mit der Ihre Arbeit gelesen wird, ganz entscheidend.

Eine starke Einleitung ist kein reines Inhaltsverzeichnis in Fließtext. Sie ist ein strategisches Werkzeug. Sie beweist, dass Sie Ihr Thema nicht nur verstanden haben, sondern auch seine Relevanz und seinen Kontext souverän einordnen können.

Der Trick ist, von der ersten Zeile an Kompetenz und einen klaren Plan auszustrahlen. Statt trockener Regeln zeige ich Ihnen hier die Bausteine, die wirklich einen Unterschied machen – und eine mittelmäßige von einer exzellenten Einleitung trennen.

Die vier Säulen einer starken Einleitung

Jede wirklich überzeugende Einleitung baut auf vier Grundpfeilern auf. Sie geben dem Leser Orientierung und sorgen dafür, dass Sie nichts Wichtiges vergessen. Diese Struktur führt Sie ganz logisch vom Allgemeinen zum Spezifischen.

Diese Tabelle fasst die vier wesentlichen Bausteine zusammen, die in keiner Einleitung fehlen dürfen, und erklärt kurz deren Funktion.

Die vier Säulen einer starken Einleitung

| Baustein | Funktion |

|---|---|

| Hinführung & Relevanz | Weckt das Interesse und ordnet das Thema in einen größeren wissenschaftlichen oder gesellschaftlichen Kontext ein. |

| Problemstellung & Forschungslücke | Zeigt auf, welches spezifische Problem untersucht wird und warum die bisherige Forschung hier noch Antworten schuldig ist. |

| Forschungsfrage & Zielsetzung | Formuliert präzise, was die Arbeit beantworten will, und definiert das konkrete Ziel der Untersuchung. |

| Aufbau der Arbeit | Gibt einen kurzen Überblick über die Gliederung und fungiert als "Fahrplan" für den Leser durch die folgenden Kapitel. |

Diese vier Säulen geben Ihrer Einleitung ein stabiles Fundament und stellen sicher, dass alle wichtigen Informationen enthalten sind.

In Deutschland umfasst eine typische Hausarbeit etwa 15 Seiten. Als Faustregel gilt, dass die Einleitung rund 10 % des Gesamtumfangs ausmachen sollte. Mit dieser Struktur füllen Sie die etwa 1,5 Seiten mühelos mit relevanten Inhalten und bereiten Ihren Leser perfekt auf das vor, was kommt.

Eine gute Einleitung ist wie ein Kompass. Sie gibt nicht nur die Richtung vor, sondern überzeugt den Leser auch davon, dass die Reise lohnenswert ist.

Diese Prinzipien sind übrigens nicht nur für Hausarbeiten Gold wert. Sie lassen sich problemlos auf größere Projekte übertragen. Die grundlegenden Elemente bleiben dieselben, auch wenn Sie die Einleitung für eine Bachelorarbeit und deren Aufbau planen.

Der logische Aufbau Ihrer Einleitung

Eine richtig gute Einleitung hat eine unsichtbare, aber extrem wirkungsvolle Struktur. Ich stelle mir das immer wie einen „logischen Trichter“ vor. Man beginnt ganz breit und wird mit jedem Satz ein bisschen konkreter. So führen Sie Ihren Leser ganz natürlich genau dorthin, wo Sie ihn haben wollen: direkt zum Kern Ihrer Untersuchung.

Stellen Sie es sich so vor: Sie holen Ihren Leser bei einem Thema ab, das ihm vertraut ist, und nehmen ihn dann an die Hand. Schritt für Schritt geht es tiefer in die Materie, bis Sie bei Ihrer ganz speziellen Forschungsbaustelle angekommen sind. Diese logische Verengung ist Gold wert, denn sie hilft Ihrem Betreuer, Ihren Gedankengang sofort zu verstehen und die Relevanz Ihrer Arbeit zu erkennen.

Vom Allgemeinen zum Spezifischen

Der Einstieg sollte immer eine sanfte Hinführung zum Thema sein. Hier geht es erstmal darum, den großen Rahmen abzustecken. Das kann eine aktuelle gesellschaftliche Entwicklung sein, eine wichtige wissenschaftliche Debatte oder ein kurzer historischer Abriss.

Nehmen wir ein Beispiel: Sie schreiben über die psychische Gesundheit im Homeoffice. Ein guter Start wäre, die allgemeine Zunahme von Remote-Arbeit seit 2020 zu thematisieren. Das ist ein Anknüpfungspunkt, der fast jeden abholt und sofort klar macht, warum das Thema wichtig ist.

Eine Einleitung zu schreiben ist wie das Fokussieren einer Kamera. Sie starten mit einer Weitwinkelaufnahme, um die Szene zu etablieren, und zoomen dann immer näher an Ihr eigentliches Motiv – die Forschungsfrage – heran.

Nachdem Sie den allgemeinen Kontext geschaffen haben, wird es Zeit, das Ganze zuzuspitzen. Jetzt zeigen Sie auf, wo genau das Problem oder die Forschungslücke innerhalb dieses großen Themas liegt. Warum ist es so wichtig, genau diesen einen Aspekt genauer unter die Lupe zu nehmen?

Um bei unserem Beispiel zu bleiben: Sie könnten argumentieren, dass zwar viele Studien die Produktivität im Homeoffice beleuchten, die langfristigen psychologischen Folgen für junge Berufseinsteiger aber bisher kaum erforscht wurden. Damit haben Sie eine klare Lücke identifiziert.

Forschungsfrage und Aufbau als Wegweiser

Jetzt ist der Moment gekommen, das Herzstück Ihrer Einleitung zu präsentieren: die Forschungsfrage. Sie muss glasklar, präzise und vor allem beantwortbar sein. Sie ist das Versprechen, das Sie Ihrem Leser geben und im Hauptteil Ihrer Arbeit einlösen.

Eine scharfe Forschungsfrage könnte lauten: „Welchen Einfluss hat die dauerhafte Remote-Arbeit auf das Gefühl der sozialen Isolation bei Berufseinsteigern im IT-Sektor?“

Ganz zum Schluss geben Sie noch einen kurzen Fahrplan durch Ihre Arbeit. Achtung: Das ist mehr als nur eine simple Aufzählung der Kapitelüberschriften. Erklären Sie kurz, was in jedem Kapitel passiert und warum.

- Kapitel 2: Hier schaffe ich die theoretische Basis und erkläre die wichtigsten Konzepte zu sozialer Isolation und Arbeitspsychologie.

- Kapitel 3: In diesem Teil stelle ich die Methodik vor – also wie ich meine Experteninterviews geplant und durchgeführt habe.

- Kapitel 4: Hier werden die Ergebnisse der Interviews detailliert analysiert.

- Kapitel 5: Zum Schluss diskutiere ich meine Ergebnisse und leite daraus konkrete Handlungsempfehlungen ab.

Gerade im deutschen akademischen Raum ist diese Struktur unheimlich wichtig. Die Einleitung muss nicht nur das „Was“ (Thema), sondern auch das „Warum“ (Ziel) und das „Wie“ (Aufbau) klar darlegen. In einigen Fächern, wie den Gesundheitswissenschaften, wird sogar erwartet, dass Sie die genutzten Literaturdatenbanken nennen. Detaillierte formale Anforderungen finden Sie oft in den Leitfäden Ihrer Universität, wie etwa in den Richtlinien der FU Berlin zum Aufbau wissenschaftlicher Arbeiten.

Zeigen Sie, warum Ihr Thema wichtig ist

Bevor Ihr Leser auch nur einen Gedanken daran verschwendet, muss Ihre Einleitung eine entscheidende Frage beantworten: „Und warum sollte mich das interessieren?“ Ohne eine klare Antwort darauf wirkt selbst die brillanteste Analyse irgendwie beliebig. Die Relevanz Ihres Themas zu begründen, ist also kein optionaler Zusatz, sondern das Fundament Ihrer Arbeit.

Sie stecken enorm viel Zeit und Mühe in Ihre Hausarbeit. Zeigen Sie Ihrem Betreuer und jedem Leser von der ersten Seite an, dass sich diese Arbeit lohnt. Ihre Forschung füllt eine wichtige Lücke, beleuchtet ein aktuelles Problem oder bringt eine festgefahrene Debatte voran. Genau das macht eine professionelle Einleitung für eine Hausarbeit aus.

Die Forschungslage als Sprungbrett nutzen

Der klassische Weg, um die Wichtigkeit Ihres Themas zu untermauern, führt direkt über den aktuellen Forschungsstand. Hier geht es aber nicht darum, eine endlose Liste von Autoren und Studien herunterzurattern. Vielmehr nutzen Sie die bestehende Literatur geschickt, um zu zeigen, wo die Fachwelt gerade steht und – noch wichtiger – wo es blinde Flecken gibt.

Stellen Sie es sich wie bei einer Ermittlung vor. Zuerst fassen Sie kurz zusammen, was bisher bekannt ist. Dann legen Sie den Finger genau auf die eine Frage, die bisher niemand gestellt hat oder die unbeantwortet blieb. Das ist Ihre Forschungslücke.

Der Trick ist, den Forschungsstand nicht als trockene Zusammenfassung abzuhandeln, sondern als eine kurze Geschichte, die unausweichlich auf ein „Aber…“ hinausläuft. Dieses „Aber“ ist der Startpunkt für Ihre eigene Untersuchung.

Besonders im deutschsprachigen Raum ist es üblich, die Relevanz über eine kritische Auseinandersetzung mit der Fachliteratur herzuleiten. Eine Arbeit über künstliche Intelligenz könnte zum Beispiel die rasanten technologischen Fortschritte skizzieren, um dann die Notwendigkeit zu betonen, ganz bestimmte ethische Fragen endlich genauer zu beleuchten. Wertvolle Anregungen dazu finden Sie auch in den Studientipps zur Einleitung einer Hausarbeit auf Studyflix.

Praxisbezug und Aktualität als Relevanz-Booster

Nicht jede Arbeit muss eine rein theoretische Forschungslücke schließen. Oft liegt die Relevanz direkt vor unserer Haustür – in einem gesellschaftlichen Problem oder einer brandaktuellen Entwicklung.

- Gesellschaftliche Debatten: Knüpfen Sie Ihr Thema an eine aktuelle Diskussion in den Medien, eine politische Entscheidung oder einen sozialen Trend an. Sie schreiben über nachhaltigen Konsum? Die Klimakrise ist Ihr perfekter Ankerpunkt.

- Praktische Herausforderungen: Machen Sie deutlich, wie Ihre Forschung helfen kann, ein ganz konkretes Problem zu lösen. Eine pädagogische Arbeit über neue Lehrmethoden wird sofort relevanter, wenn sie auf die aktuellen Schwierigkeiten im digitalen Unterricht eingeht.

- Aktuelle Ereignisse: Manchmal macht ein unvorhergesehenes Ereignis ein Thema über Nacht hochrelevant. Eine wirtschaftswissenschaftliche Arbeit über die Stabilität von Lieferketten hat heute eine völlig andere Dringlichkeit als noch vor einigen Jahren.

Wenn Sie solche Bezüge herstellen, beweisen Sie Weitblick. Sie zeigen, dass Ihre Arbeit nicht im akademischen Elfenbeinturm stattfindet, sondern einen echten Bezug zur Welt da draußen hat. Das verleiht Ihrer Argumentation sofort mehr Gewicht und macht Ihre Hausarbeit für jeden Leser um ein Vielfaches spannender.

Praktische Formulierungen für den richtigen Ton in der Einleitung

Der Ton macht die Musik – das gilt auch für Ihre Einleitung. Ob Ihr Einstieg souverän und durchdacht wirkt oder eher unsicher und fahrig, hängt stark von der Wortwahl ab. Es geht dabei nicht darum, sich hinter komplizierten Schachtelsätzen zu verstecken. Im Gegenteil: Das Ziel ist es, Ihre Gedanken präzise und in einem angemessenen wissenschaftlichen Stil auf den Punkt zu bringen.

Ein akademischer Ton ist dabei unverzichtbar. Das bedeutet, auf Umgangssprache und persönliche Meinungen zu verzichten und stattdessen eine objektive, sachliche Sprache zu pflegen. Das verleiht Ihrer Argumentation von Anfang an das nötige Gewicht und die Professionalität.

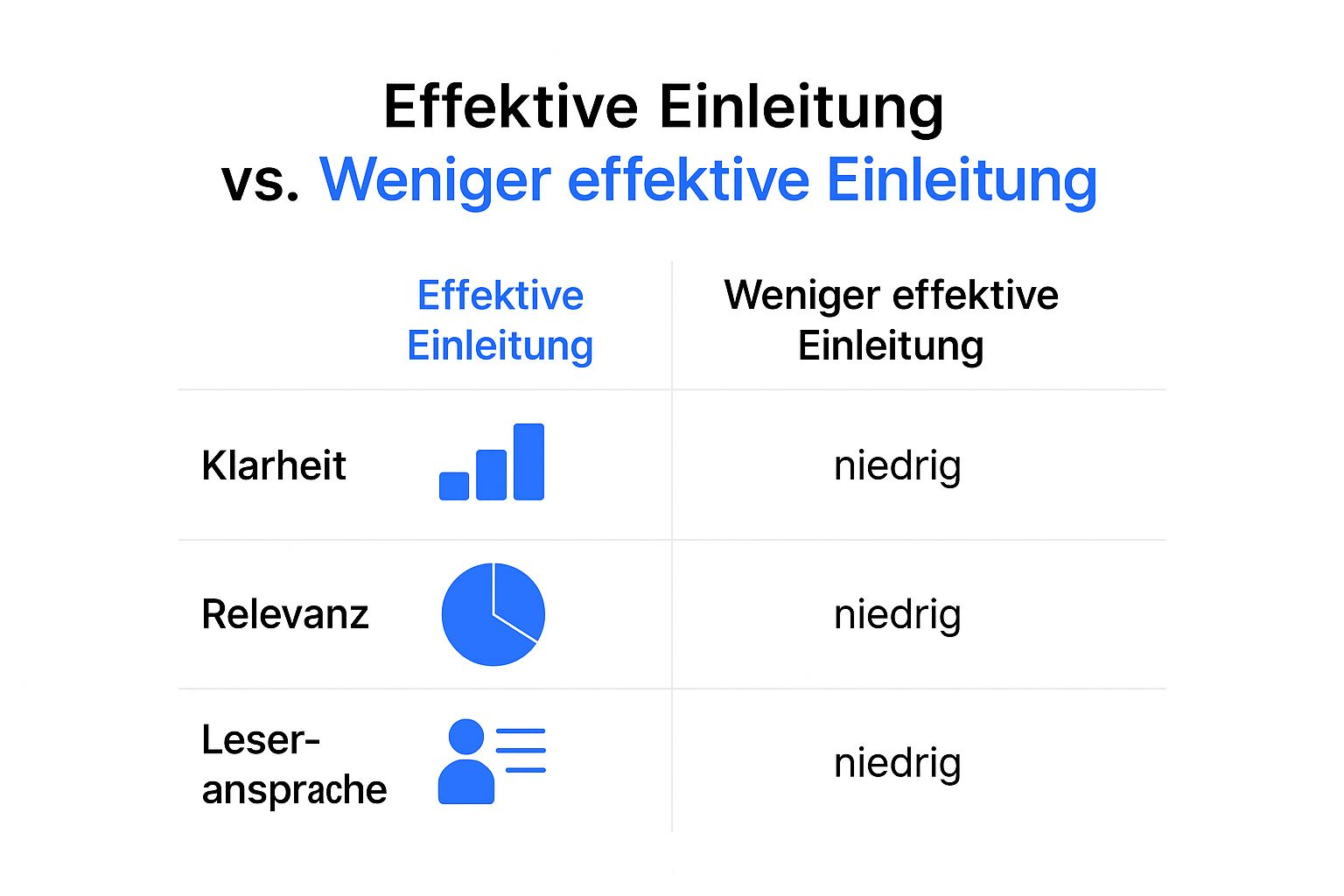

Die folgende Infografik zeigt schön, worauf es wirklich ankommt. Sie stellt die Merkmale einer starken und einer weniger gelungenen Einleitung direkt gegenüber.

Man sieht sofort: Klarheit und Relevanz sind die Schlüssel, um Ihre Leserschaft von der ersten Zeile an zu überzeugen.

Starke Formulierungen für jeden Abschnitt der Einleitung

Gerade am Anfang ist es oft schwierig, die richtigen Worte zu finden. Deshalb habe ich hier ein paar bewährte Formulierungsbausteine für die einzelnen Teile Ihrer Einleitung gesammelt. Sehen Sie diese als Inspiration, die Sie natürlich an Ihr spezifisches Thema anpassen müssen.

So führen Sie elegant zum Thema hin:

- „In der aktuellen wissenschaftlichen Debatte rückt zunehmend das Phänomen Thema in den Fokus.“

- „Die jüngsten Entwicklungen im Bereich Fachgebiet haben die Relevanz von Thema deutlich gemacht.“

- „Seit einigen Jahren lässt sich eine wachsende gesellschaftliche Auseinandersetzung mit Thema beobachten.“

So zeigen Sie die Problemstellung und Forschungslücke auf:

- „Trotz zahlreicher Studien zu allgemeiner Aspekt bleibt die spezifische Frage nach Ihre Forschungslücke bislang unbeantwortet.“

- „Die bisherige Forschung konzentrierte sich vorrangig auf Aspekt A, während Aspekt B weitgehend unberücksichtigt blieb.“

- „Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit, die Mechanismen von Ihr Thema genauer zu untersuchen.“

So formulieren Sie Forschungsfrage und Ziel präzise:

- „Die zentrale Forschungsfrage dieser Arbeit lautet daher: …“

- „Ziel dieser Untersuchung ist es, Ergebnis zu analysieren/identifizieren/bewerten.“

- „Diese Arbeit verfolgt das Ziel, einen Beitrag zum besseren Verständnis von Problem zu leisten.“

Füllphrasen erkennen und durch prägnante Sprache ersetzen

Schwache oder vage Formulierungen untergraben die Überzeugungskraft Ihrer Einleitung. Viel zu oft schleichen sich Füllwörter und nichtssagende Phrasen ein, die einen Text nur unnötig aufblähen und unpräzise machen.

Eine präzise Sprache ist kein Luxus, sondern ein Werkzeug für klares Denken. Indem Sie Füllwörter eliminieren, schärfen Sie nicht nur Ihren Text, sondern auch Ihre eigene Argumentation.

Vermeiden Sie es, aus einer persönlichen Perspektive zu schreiben („Ich denke, dass …“), außer Ihr Fachbereich erlaubt oder fordert dies explizit. Bleiben Sie objektiv. Sätze wie „Das Thema Marketing ist wichtig“ sind zu pauschal. Begründen Sie die Relevanz stattdessen konkret und nachvollziehbar.

Die folgende Tabelle stellt einige typische schwache Formulierungen und ihre starken, wissenschaftlichen Alternativen gegenüber. Ein kleiner Austausch kann hier schon eine große Wirkung entfalten.

Häufige Fehler und bessere Alternativen

| Schwache Formulierung (Do) | Starke Alternative (Don't) |

|---|---|

| „Schon immer haben sich die Menschen für … interessiert.“ | „Die Auseinandersetzung mit Thema ist seit Langem ein zentraler Bestandteil des wissenschaftlichen Diskurses.“ |

| „In dieser Arbeit geht es um das Thema …“ | „Gegenstand dieser Arbeit ist die Analyse von …“ oder „Diese Arbeit untersucht …“ |

| „Man kann sagen, dass …“ | „Es lässt sich feststellen, dass …“ oder „Die Analyse zeigt, dass …“ |

| „Wie jeder weiß, ist …“ | Verzichten Sie auf solche Annahmen. Belegen Sie Ihre Aussage lieber mit einer Quelle oder einem logischen Argument. |

Diese kleinen Verbesserungen machen Ihre Einleitung sofort prägnanter und professioneller.

Wenn Sie sich noch tiefer mit dem gesamten Prozess des wissenschaftlichen Arbeitens beschäftigen wollen, finden Sie viele weitere Tipps zum Schreiben einer Hausarbeit in unserem ausführlichen Guide.

Die häufigsten Fehler in der Einleitung – und wie Sie sie vermeiden

Eine gute Einleitung ist oft der Schlüssel zum Erfolg. Doch gerade hier lauern ein paar typische Fallstricke, in die fast jeder Studierende einmal tappt. Meistens passiert das nicht aus böser Absicht, sondern aus reiner Unsicherheit. Sehen Sie diesen Abschnitt einfach als eine letzte Checkliste, mit der Sie Ihre Einleitung vor der Abgabe noch einmal auf Schwachstellen prüfen können.

Einer der Klassiker: Sie fallen mit der Tür ins Haus und nehmen schon in der Einleitung Ergebnisse oder detaillierte Analysen vorweg. Ihre Einleitung soll aber nur den Weg ebnen und neugierig machen, nicht schon das Ziel verraten. Ihre Aufgabe ist es, das Problem zu umreißen und die Forschungsfrage vorzustellen – nicht, sie direkt zu beantworten.

Stellen Sie es sich wie den Klappentext eines Krimis vor: Wenn im ersten Satz schon der Mörder verraten wird, ist die ganze Spannung dahin. Genauso ist es bei Ihrer Arbeit. Heben Sie sich die spannenden Erkenntnisse für den Hauptteil und das Fazit auf.

Unklare Abgrenzung und fehlende Relevanz

Ein weiterer typischer Fehler ist eine viel zu vage oder zu breit gefasste Forschungsfrage. Eine Frage wie „Wie wirkt sich Social Media auf die Gesellschaft aus?“ ist für eine Hausarbeit schlichtweg nicht zu bewältigen. Der Leser weiß gar nicht, worauf Sie eigentlich hinauswollen.

Ein schlechtes Beispiel:„In dieser Arbeit geht es um Marketing. Marketing ist wichtig für Unternehmen. Es wird Online-Marketing untersucht.“

Das ist viel zu allgemein und macht nicht klar, warum das Thema überhaupt relevant ist. Hier fehlen eine konkrete Problemstellung und ein klarer Fokus.

So geht es besser:„Diese Arbeit untersucht, wie kleine, lokale Einzelhändler Instagram-Marketing nutzen, um ihre Kundenbindung im Vergleich zu reinen Online-Shops zu stärken. Angesichts des steigenden Wettbewerbs durch E-Commerce ist diese Frage von hoher praktischer Relevanz für den stationären Handel.“

Diese Formulierung grenzt das Thema sofort sauber ein (lokale Händler, Instagram, Kundenbindung) und erklärt, warum die Untersuchung wichtig ist.

Eng damit verbunden ist das Weglassen der Relevanz. Wenn Sie nicht erklären, warum Ihr Thema von Bedeutung ist – sei es für die Wissenschaft, die Praxis oder eine aktuelle Debatte –, wirkt Ihre ganze Arbeit beliebig. Sie müssen Ihrem Betreuer zeigen, dass Ihre Untersuchung eine Lücke füllt und einen echten Mehrwert bietet.

Strukturelle und sprachliche Mängel

Auch die beste Idee nützt nichts, wenn die Struktur nicht stimmt. Die Einleitung sollte immer einer klaren Trichter-Logik folgen: Sie starten breit und werden immer spezifischer. Ein abrupter Sprung von einem allgemeinen Satz direkt zur Methodik, ohne das Problem richtig herzuleiten, verwirrt den Leser nur.

Merken Sie sich: Ihre Einleitung ist ein Versprechen an den Leser. Wenn der Aufbau unklar ist oder wichtige Teile fehlen, wirkt dieses Versprechen von Anfang an wackelig.

Und zu guter Letzt: Achten Sie auf eine saubere Sprache. Damit sind nicht nur Grammatik und Rechtschreibung gemeint, sondern auch ein zu flapsiger Stil oder ungenaue Formulierungen. Ein fehlerfreier Text zeigt, dass Sie sorgfältig gearbeitet haben. Deshalb ist ein gründliches Korrekturlesen der Hausarbeit auch kein Luxus, sondern ein absolut notwendiger Schritt, um die Qualität Ihrer Arbeit zu sichern.

Häufig gestellte Fragen zur Einleitung

Selbst mit den besten Tipps im Gepäck bleiben oft noch ein paar letzte Unsicherheiten. Das ist völlig normal. In diesem Abschnitt gehe ich auf die Fragen ein, die mir beim Thema Einleitung immer wieder begegnen. Hier gibt es schnelle, klare Antworten, damit Sie selbstsicher loslegen können.

Wie lang sollte eine Einleitung sein?

Das ist wohl die häufigste Frage überhaupt! Eine wirklich gute Faustregel besagt, dass die Einleitung etwa 10 % des gesamten Umfangs Ihrer Arbeit ausmachen sollte.

Für eine klassische Hausarbeit von 15 Seiten wären das also rund 1,5 Seiten. Bei 20 Seiten entsprechend etwa 2.

Viel wichtiger als die exakte Wortzahl ist aber, dass alle notwendigen Bausteine drin sind. Wenn Sie die Hinführung, die Relevanz des Themas, Ihre Forschungsfrage und den Aufbau klar vorgestellt haben, landet Ihre Einleitung meistens ganz von allein bei der perfekten Länge. Es geht um den Inhalt, nicht um Millimeterarbeit.

Ihre Einleitung sollte lang genug sein, um alle wichtigen Infos zu vermitteln, aber kurz genug, um die Spannung nicht vorwegzunehmen. Prägnanz ist hier entscheidend.

Darf ich in der Einleitung schon Quellen verwenden?

Ja, unbedingt! Es ist nicht nur erlaubt, sondern wird sogar erwartet. Gerade wenn Sie die Bedeutung Ihres Themas begründen oder den aktuellen Forschungsstand kurz skizzieren, müssen Sie Ihre Aussagen mit Verweisen auf zentrale Fachliteratur untermauern.

Das signalisiert Ihrem Betreuer zwei wichtige Dinge:

- Sie haben sich bereits tief in die Materie eingearbeitet.

- Sie können Ihre Arbeit von Beginn an im wissenschaftlichen Kontext verorten.

Passen Sie nur auf, dass Sie die Einleitung nicht mit Zitaten überfrachten. Es geht darum, ein paar Schlüsselquellen gezielt zu nutzen, um Ihre Argumentation zu stützen – nicht darum, eine kommentierte Literaturliste abzuliefern.

Sollte ich die Einleitung zuerst oder zuletzt schreiben?

Das ist die Gretchenfrage beim wissenschaftlichen Schreiben, und eine einzig wahre Antwort gibt es nicht. Die meisten erfahrenen Schreiber, mich eingeschlossen, schwören auf eine Mischstrategie, die sich in der Praxis als extrem wirksam erwiesen hat.

Ein bewährter Ablauf sieht so aus:

- Am Anfang eine vorläufige Version schreiben: Formulieren Sie zu Beginn eine grobe Einleitung. Halten Sie Ihr Thema, die vorläufige Forschungsfrage und eine erste Gliederung fest. Dieser Entwurf ist Ihr Kompass für den gesamten Schreibprozess und hilft Ihnen, auf Kurs zu bleiben.

- Am Ende die finale Version verfassen: Sobald Hauptteil und Fazit stehen, gehen Sie zurück zur Einleitung. Jetzt wissen Sie ganz genau, was Sie tatsächlich untersucht, argumentiert und herausgefunden haben. Sie können den Aufbau nun exakt beschreiben und die Relevanz mit Ihren Ergebnissen noch schärfer formulieren. So versprechen Sie nichts, was Sie am Ende nicht halten können.

Dieser zweistufige Ansatz verbindet das Beste aus beiden Welten. Sie haben von Anfang an eine klare Richtung und stellen am Ende sicher, dass Ihre Einleitung wie ein maßgeschneiderter Anzug zum Rest der Arbeit passt.