Forschungsstand schreiben leicht gemacht

Einen überzeugenden Forschungsstand zu schreiben, ist viel mehr als nur eine Fleißaufgabe, bei der man eine Quelle nach der anderen zusammenfasst. Es ist eine Kunst für sich. Hier geht es darum, die wissenschaftliche Debatte zu Ihrem Thema wirklich zu durchdringen, die verschiedenen Standpunkte kritisch zu beleuchten und so das Fundament zu gießen, auf dem Ihre eigene Forschungsfrage bombenfest steht.

Den Forschungsstand als Fundament Ihrer Arbeit verstehen

Bevor Sie auch nur den ersten Satz tippen, ist es unglaublich wichtig, die strategische Rolle des Forschungsstands zu begreifen. Er ist kein lästiger Pflichtteil, sondern das intellektuelle Herz Ihrer Arbeit. Hier beweisen Sie, dass Sie sich nicht nur oberflächlich eingelesen haben, sondern das wissenschaftliche Feld, in dem Sie sich bewegen, wirklich verstanden haben.

Stellen Sie sich den Forschungsstand wie eine Art Landkarte vor. Sie zeigen, welche Gebiete bereits gut erforscht sind, wo die großen Metropolen des Wissens liegen, aber auch, wo es noch weiße Flecken gibt. Ihre Aufgabe ist es, diese Karte für den Leser zu zeichnen, die wichtigsten Routen (Theorien) zu erklären und die Streitpunkte (Debatten) hervorzuheben.

Mehr als eine bloße Zusammenfassung

Ein Fehler, den ich immer wieder sehe, ist die reine Aneinanderreihung von Inhaltsangaben im Stil von: „Autor A sagt dies...“, gefolgt von „Autorin B argumentiert jenes...“. Das ist langweilig und zeigt keine Eigenleistung. Ein starker Forschungsstand knüpft Verbindungen, deckt Widersprüche auf und fügt die Puzzleteile der bisherigen Forschung zu einem neuen, stimmigen Bild zusammen.

Der eigentliche Wert eines Forschungsstands bemisst sich nicht an der schieren Anzahl der Quellen, sondern an der Tiefe Ihrer Analyse. Es geht darum, das Was (die Ergebnisse anderer) mit dem Warum (den Theorien und Methoden dahinter) und vor allem mit dem Und jetzt? (Ihrer Forschungslücke) zu verknüpfen.

Genau aus dieser kritischen Auseinandersetzung leiten Sie dann ganz logisch die Relevanz Ihrer eigenen Fragestellung ab. Sie zeigen Ihrem Leser schwarz auf weiß, wo genau das bisherige Wissen eine Lücke hat und warum es sich lohnt, genau diese Lücke zu füllen.

Die Kernfunktionen des Forschungsstands im Überblick

Diese Tabelle fasst zusammen, welche strategische Rolle der Forschungsstand in Ihrer Abschlussarbeit spielt und welchen konkreten Mehrwert jede Funktion liefert.

| Funktion | Beschreibung | Ihr Nutzen für die Arbeit |

|---|---|---|

| Kontext schaffen | Sie ordnen Ihr Thema in den größeren wissenschaftlichen Diskurs ein. | Zeigt, dass Ihre Arbeit relevant und an aktuelle Debatten anknüpft. |

| Wissen demonstrieren | Sie beweisen, dass Sie die Schlüsselwerke und wichtigsten Autoren kennen. | Baut Vertrauen in Ihre Kompetenz als Forscher auf. |

| Forschungslücke aufzeigen | Sie identifizieren durch kritische Analyse, was noch nicht erforscht wurde. | Liefert die stärkste Begründung für die Notwendigkeit Ihrer eigenen Studie. |

| Grundlage legen | Sie stellen Theorien und Methoden vor, auf denen Ihre eigene Arbeit aufbaut. | Macht Ihre methodische Vorgehensweise nachvollziehbar und transparent. |

Jede dieser Funktionen sorgt dafür, dass Ihr Forschungsstand nicht nur ein Pflichtkapitel ist, sondern das tragende Gerüst für Ihr gesamtes Projekt.

Ein praktisches Beispiel aus der Gesundheitsforschung

Stellen wir uns vor, Sie schreiben über die psychische Gesundheit von Studierenden in Deutschland. Ein fantastischer Startpunkt wären hier breit angelegte, nationale Erhebungen. Das Robert Koch-Institut, zum Beispiel, führt regelmäßig die GEDA-Studie (Gesundheit in Deutschland aktuell) durch. Diese liefert einen tollen Überblick über die gesundheitliche Lage, oft schon aufgeschlüsselt nach Alter oder Bundesland. Mehr zu den Erhebungen der GEDA-Studie finden Sie direkt auf rki.de.

Diese allgemeinen Daten sind Gold wert. Sie könnten feststellen, dass es zwar Zahlen zur psychischen Belastung junger Erwachsener gibt, aber kaum etwas Spezifisches zu bestimmten Fachbereichen oder zu Studierenden im Fernstudium. Und genau hier setzen Sie mit Ihrer Arbeit an.

Sie nutzen den breiten Kontext, den Ihnen solche großen Studien liefern, um Ihre ganz spezifische Nische zu definieren und die Notwendigkeit Ihrer Forschung glasklar zu belegen. So wird der Forschungsstand zum perfekten Sprungbrett für Ihren eigenen wissenschaftlichen Beitrag.

Ihre Recherche strategisch vorbereiten und Literatur bewerten

Ein wirklich guter Forschungsstand fällt nicht vom Himmel – er ist das Ergebnis einer klugen und gut durchdachten Recherche. Bevor Sie auch nur eine Zeile schreiben, müssen Sie das Feld abstecken und die richtigen Werkzeuge für die Jagd nach relevanter Literatur auswählen.

Ihre erste Anlaufstelle sind meist wissenschaftliche Datenbanken. Klar, Google Scholar kennt jeder, aber oft sind fachspezifische Portale die deutlich bessere Wahl. Warum? Weil die Trefferqualität dort einfach höher ist. Je nach Fachbereich können das Datenbanken wie Web of Science, Scopus, PsycINFO für die Psychologie oder PubMed für die Medizin sein.

Die richtigen Suchbegriffe finden

Die Qualität Ihrer Funde steht und fällt mit den Suchbegriffen, die Sie verwenden. Starten Sie immer mit den Kernideen Ihrer Forschungsfrage. Dann geht es darum, diese Keywords strategisch zu kombinieren, um die Suche entweder enger zu fassen oder gezielt auszuweiten.

- Denken Sie in Synonymen: Gibt es andere Wörter für Ihre Schlüsselbegriffe? Zum Beispiel „Jugendliche“, „Adoleszente“ oder „Heranwachsende“.

- Nutzen Sie boolesche Operatoren: Mit „AND“ kombinieren Sie Begriffe, „OR“ schließt Alternativen ein und mit „NOT“ werfen Sie irrelevante Themen direkt raus.

- Arbeiten Sie mit Platzhaltern: Ein kleines Sternchen (*) am Ende eines Wortstamms (wie bei „Klimawandel*\“) findet auch verwandte Begriffe wie „Klimawandels“.

Hier ist ein ganz praktisches Beispiel, wie so eine präzise Suche in Google Scholar aussehen kann, wenn man deutsche und englische Begriffe mit Operatoren mischt.

So eine gezielte Abfrage liefert Ihnen viel relevantere Treffer als eine schwammige Suche und spart am Ende unglaublich viel Zeit beim Durchsehen.

Aber Vorsicht: Recherche ist kein einmaliger Akt. Es ist ein Prozess, der sich wiederholt. Die Literaturverzeichnisse von Artikeln, die Sie als relevant einstufen, sind oft wahre Goldgruben. So stoßen Sie auf weitere Schlüsselwerke, die Sie sonst vielleicht übersehen hätten. Dieses Vorgehen nennt man auch das Schneeballprinzip.

Quellen kritisch bewerten und auswählen

Sobald Sie eine erste Sammlung potenzieller Literatur haben, beginnt der wirklich entscheidende Teil: das Bewerten. Nicht jede Quelle, die Sie finden, hat es verdient, in Ihrem Forschungsstand aufzutauchen. Stellen Sie sich bei jedem Text ein paar kritische Fragen:

- Relevanz: Behandelt die Quelle wirklich mein spezifisches Thema oder streift sie es nur am Rande?

- Aktualität: Ist die Quelle noch up-to-date? Oder gibt es neuere Forschung, die diese Ergebnisse vielleicht schon überholt oder ergänzt hat? Gerade in schnelllebigen Feldern ist das enorm wichtig.

- Wissenschaftlichkeit: Handelt es sich um eine anerkannte wissenschaftliche Veröffentlichung, zum Beispiel aus einem Journal mit Peer-Review?

- Art der Quelle: Ist es eine Primärquelle (also Originalforschung) oder eine Sekundärquelle (die andere Forschung zusammenfasst)? Meistens sind Primärquellen die bessere Wahl.

Ein typischer Anfängerfehler ist es, einfach Quellen anzuhäufen, ohne sie kritisch zu filtern. Ihr Forschungsstand ist kein Lesetagebuch. Er ist eine sorgfältig kuratierte Auswahl der wichtigsten und aussagekräftigsten Studien, die Ihre Argumentation untermauern.

Um von Anfang an den Überblick zu behalten, ist ein Literaturverwaltungsprogramm wie Zotero, Citavi oder Mendeley quasi Pflicht. Diese Tools helfen nicht nur beim Sammeln und Ordnen, sondern später auch ganz praktisch beim korrekten Zitieren.

Eine detaillierte Anleitung dazu finden Sie übrigens in unserem umfassenden Guide zur Literaturrecherche für die Bachelorarbeit, der Ihnen noch mehr wertvolle Strategien zeigt. Mit so einem systematischen Vorgehen legen Sie eine absolut solide Basis, wenn Sie Ihren Forschungsstand schreiben.

Eine überzeugende Gliederung für deine Argumentation entwickeln

Stell dir vor, du wanderst durch einen dichten Wald ohne Kompass – genau so fühlt sich ein Forschungsstand ohne eine klare Gliederung an. Sowohl du als auch deine Leser verirren sich schnell im Dickicht der Quellen und Ideen. Eine gute Struktur ist das unsichtbare Skelett, das deiner Argumentation Halt gibt und alles zusammenhält, wenn du deinen Forschungsstand schreibst.

Die Gliederung ist entscheidend dafür, wie gut es dir gelingt, den roten Faden zu spinnen und zu zeigen, warum genau deine Forschung jetzt nötig ist. Sieh sie nicht als starres Korsett, sondern vielmehr als dein strategisches Werkzeug, um eine überzeugende Geschichte zu erzählen. Es gibt nicht den einen perfekten Weg, aber einige bewährte Ansätze, die je nach Thema und Ziel richtig gut funktionieren.

Drei bewährte Gliederungsansätze

Die Wahl der richtigen Struktur ist eine der ersten strategischen Entscheidungen, die du triffst. Deine Gliederung muss logisch sein und zielsicher auf die Forschungslücke hinführen, die du am Ende präsentieren willst.

Hier sind die drei gängigsten Methoden:

- Der thematische Ansatz: Du bündelst die Literatur nach übergeordneten Themen, Theorien oder Konzepten. Das ist perfekt, um verschiedene Denkschulen gegenüberzustellen oder die zentralen Debatten in deinem Fachgebiet aufzuzeigen.

- Der chronologische Ansatz: Hier gehst du die Forschung einfach der Reihe nach durch, also in ihrer zeitlichen Abfolge. Ideal, um zu zeigen, wie sich ein Feld entwickelt hat, Theorien verfeinert oder sogar widerlegt wurden. So machst du die Dynamik eines Forschungsgebiets sichtbar.

- Der „Trichter“-Ansatz (vom Allgemeinen zum Spezifischen): Das ist oft der eleganteste Weg, um direkt auf deine Forschungslücke zuzusteuern. Du startest breit, mit einem allgemeinen Überblick, und wirst dann immer spezifischer. Am Ende landest du punktgenau bei der offenen Frage, die deine Arbeit beantworten wird.

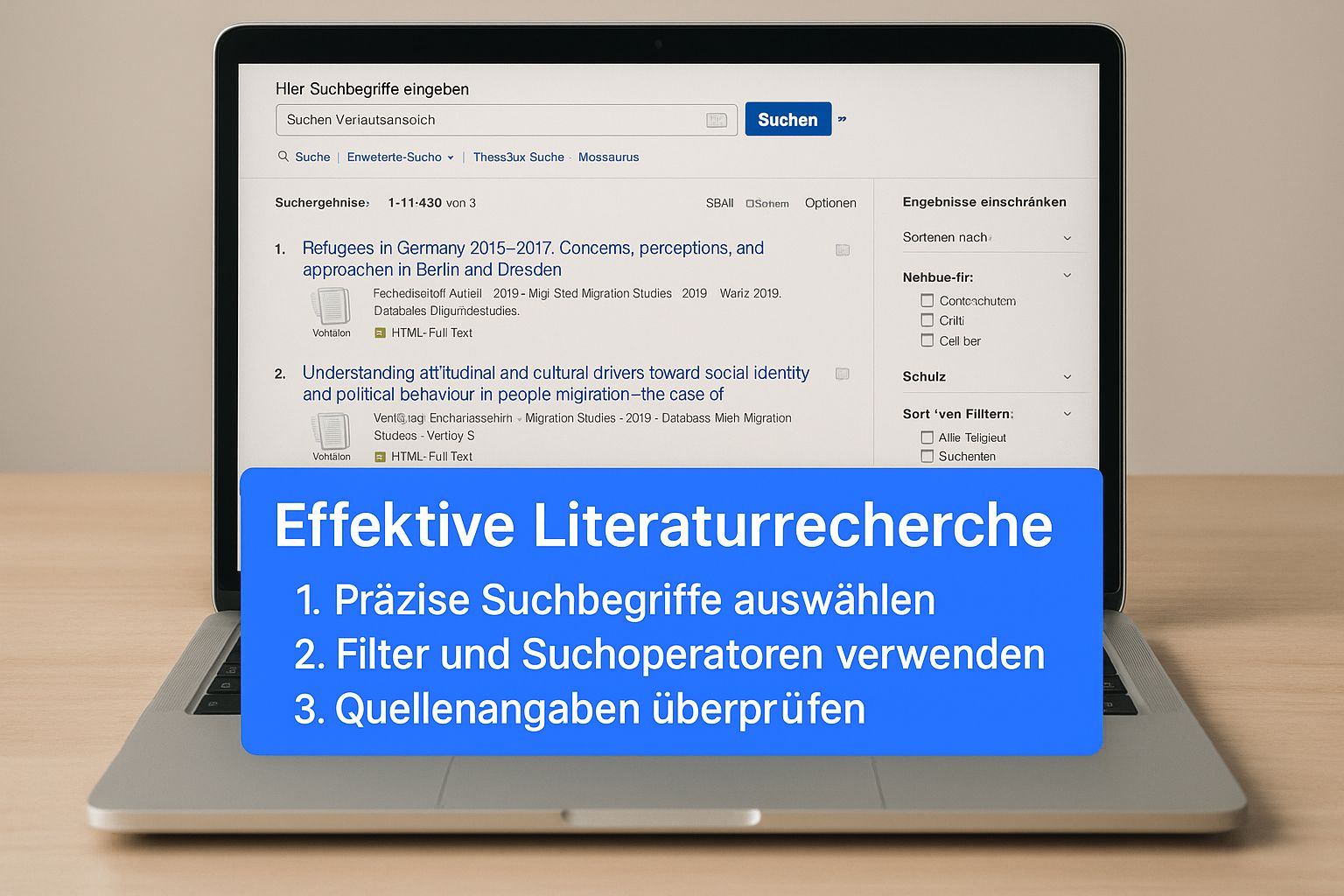

Diese Infografik bringt auf den Punkt, wie eine gezielte Recherche die Grundlage für jede gute Gliederung legt.

Das Bild macht klar: Alles beginnt mit einer fokussierten Literaturrecherche. Nur so sammelst du die Bausteine, die du später zu einer starken Argumentation zusammensetzen kannst.

Welcher Ansatz passt zu deinem Thema?

Die Entscheidung hängt ganz von deiner Forschungsfrage ab. Schreibst du eine sozialwissenschaftliche Arbeit, in der du soziologische Theorien zur Ungleichheit vergleichst? Dann ist eine thematische Gliederung goldrichtig. Willst du als Ingenieur die Entwicklung einer Batterietechnologie nachzeichnen? Dann führt kaum ein Weg an der chronologischen Struktur vorbei.

Mein Tipp: Der Trichter-Ansatz ist ein fantastischer Allrounder. Er ist besonders wirkungsvoll, weil er deine Leser ganz natürlich zur Daseinsberechtigung deiner Arbeit führt. Du baust eine gewisse Spannung auf und machst die Relevanz deiner Forschung sofort glasklar.

Vergleich gängiger Gliederungsansätze

Diese Tabelle hilft dir bei der Entscheidung für die passende Struktur, indem sie die Stärken der drei wichtigsten Ansätze vergleicht.

| Gliederungsansatz | Wann dieser Ansatz ideal ist | Praktisches Anwendungsbeispiel |

|---|---|---|

| Thematisch | Wenn du verschiedene Theorien, Konzepte oder Denkschulen vergleichen und gegenüberstellen möchtest. | Eine Arbeit, die unterschiedliche psychologische Ansätze zur Behandlung von Angststörungen analysiert. |

| Chronologisch | Wenn die historische Entwicklung eines Forschungsfeldes zentral für deine Argumentation ist. | Eine historische Untersuchung zur Entwicklung der Computertechnologie von den 1950er-Jahren bis heute. |

| Trichter (vom Allgemeinen zum Spezifischen) | Wenn du den Leser gezielt auf eine spezifische Forschungslücke hinführen und die Notwendigkeit deiner Arbeit begründen willst. | Eine Arbeit, die zunächst den globalen Klimawandel beleuchtet, sich dann auf die Auswirkungen in Europa fokussiert und schließlich eine Lücke in der Forschung zu lokalen Anpassungsstrategien in den Alpen identifiziert. |

Die Wahl des richtigen Ansatzes erleichtert dir das Schreiben ungemein und macht deine Argumentation für den Leser viel leichter nachvollziehbar.

Egal, für welches Modell du dich entscheidest, deine Gliederung muss logisch und selbsterklärend sein. Jeder einzelne Punkt muss einen klaren Zweck erfüllen und zur Gesamtaussage beitragen. Denk immer daran: Der gesamte Aufbau einer Hausarbeit profitiert von dieser frühen Weichenstellung. Ein sauber strukturierter Forschungsstand bringt Klarheit in deine gesamte Arbeit.

Den Forschungsstand präzise und kritisch formulieren

Die Gliederung steht, die Literatur ist gesichtet – jetzt geht es ans Eingemachte. An diesem Punkt entscheidet sich, ob Ihr Forschungsstand nur eine Fleißaufgabe oder ein echtes Glanzstück wird. Es geht nicht darum, einfach nur wiederzugeben, was andere geschrieben haben. Ihre Aufgabe ist es, zu analysieren, zu verknüpfen und kritisch zu hinterfragen.

Vermeiden Sie unbedingt, eine Quelle nach der anderen abzuhaken. Sätze wie „Autor X schreibt …“ und „Studie Y zeigt …“ führen schnell zu einer langweiligen Aufzählung. Stellen Sie sich stattdessen vor, Sie moderieren eine Podiumsdiskussion: Ihre Aufgabe ist es, die verschiedenen Stimmen aus der Forschung miteinander ins Gespräch zu bringen.

Vom reinen Referat zur kritischen Analyse

Werden Sie vom reinen Berichterstatter zum Experten, der die Fäden in der Hand hält. Zeigen Sie aktiv auf, wo sich Forscher einig sind, wo es Widersprüche gibt und welche Debatten das Feld prägen. Sie sind derjenige, der aus den vielen Puzzleteilen ein stimmiges Gesamtbild formt – eine Synthese, die über die einzelnen Studien hinausgeht und eine neue Perspektive eröffnet.

Mein Tipp aus der Praxis: Formulieren Sie aktiv und vergleichend. Anstatt Autoren nur nacheinander aufzulisten, stellen Sie ihre Positionen direkt gegenüber. Das zwingt Sie, die Kernaussagen auf den Punkt zu bringen und das Verhältnis der Arbeiten zueinander zu bewerten.

Hier sind ein paar Beispiele, wie das konkret aussehen kann:

- Vergleichen: „Während Müller (2022) die Effektivität von Methode A betont, gibt Schmidt (2023) zu bedenken, dass diese nur unter Laborbedingungen, nicht aber im realen Anwendungsfall überzeugt.“

- Synthetisieren: „Die Ergebnisse von Meier (2021) und Huber (2022) ergänzen sich perfekt: Meiers Fokus auf die kurzfristigen Effekte wird durch Hubers Langzeitstudie untermauert, was insgesamt auf eine nachhaltige Wirkung hindeutet.“

- Widersprüche aufdecken: „Ein klarer Widerspruch tut sich zwischen der Theorie von Klein (2019) und den empirischen Daten von Bauer (2024) auf. Genau hier zeigt sich eine Forschungslücke, die meine Arbeit schließen möchte.“

Solche Formulierungen beweisen, dass Sie die Literatur nicht nur überflogen, sondern wirklich durchdrungen haben. Sie ordnen ein, bewerten und bauen eine Argumentationskette auf, die direkt zu Ihrer eigenen Forschungsfrage hinführt.

Einen wissenschaftlichen Ton treffen

Ein kritischer Stil bedeutet nicht, jede Quelle in der Luft zu zerreißen. Vielmehr geht es darum, eine professionelle Distanz zu wahren und die Aussagen anderer auf der Grundlage von Fakten und methodischen Überlegungen einzuordnen. Präzision ist hier das A und O.

Dieser kritische Blick ist unerlässlich, denn die Wissenschaft schläft nie. Enorme Summen fließen in neue Projekte, weshalb es entscheidend ist, immer auf dem Laufenden zu bleiben. Allein in Deutschland wurden 2021 beispielsweise 3,14 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Forschung und Entwicklung investiert. Diese Gelder treiben den Fortschritt an und sorgen für eine Flut an neuen Publikationen, die Sie für Ihre Arbeit einordnen müssen. Mehr dazu finden Sie in den aktuellen Zahlen zur Forschungsförderung beim Stifterverband.

Achten Sie beim Schreiben penibel darauf, dass jede Quelle korrekt und nachvollziehbar belegt ist. Ein sauber geführtes Literaturverzeichnis ist dabei unverzichtbar. Falls Sie sich da unsicher sind, schauen Sie mal in unseren Leitfaden zum Thema Literaturverzeichnis korrekt erstellen. Ein präziser und gut belegter Text stärkt nicht nur Ihre Glaubwürdigkeit, sondern ist schlicht ein Grundpfeiler guter wissenschaftlicher Praxis.

Typische Fehler, die Sie unbedingt vermeiden sollten

Auch mit der besten Vorbereitung passiert es immer wieder: Bestimmte Fehler schleichen sich in den Forschungsstand ein und können den Gesamteindruck Ihrer Arbeit empfindlich stören. Aber keine Sorge, wenn man diese typischen Fallstricke kennt, kann man sie gezielt umschiffen.

Die Qualität Ihrer Arbeit steht und fällt mit einem soliden Fundament. Das ist keine Übertreibung, sondern der Kern guter wissenschaftlicher Praxis in Deutschland. Nicht umsonst hat die Bundesregierung allein im Jahr 2022 rund 21 Milliarden Euro in Bildung und Forschung investiert. Das zeigt, wie wichtig exzellente Forschung für den Innovationsstandort ist. Wer tiefer eintauchen möchte, findet spannende Einblicke in die Strukturdaten des BMBF hier.

Der Klassiker: Reine Wiedergabe statt Analyse

Einer der häufigsten Fehler ist eine simple Aneinanderreihung von Inhaltsangaben. Der Text liest sich dann wie eine endlose Liste: „Müller (2019) hat herausgefunden, dass ...“, gefolgt von „Schmidt (2021) kommt zu dem Schluss, dass ...“. So ein Stil wirkt nicht nur langweilig, er zeigt vor allem eines nicht: Ihre eigene Denkleistung.

Die Lösung ist eigentlich ganz einfach: Lassen Sie die Quellen miteinander „sprechen“. Stellen Sie Bezüge her, decken Sie Widersprüche auf oder bündeln Sie ähnliche Erkenntnisse. Formulieren Sie vergleichend: „Während Studie X einen klaren Zusammenhang belegt, stellt die Methodik von Studie Y diese Annahme infrage, weil …“

Ein starker Forschungsstand ist kein Lesetagebuch, sondern eine kritische Synthese. Ihre Aufgabe ist es nicht, nur zu protokollieren, was andere gesagt haben. Sie sollen das Wissen neu ordnen, bewerten und daraus eine eigene, gut begründete Position für Ihre Forschung ableiten.

Die Orientierungslosigkeit: Kein roter Faden, keine Forschungslücke

Ein weiterer Fallstrick ist das Fehlen einer klaren Struktur. Wer versucht, jede auch nur ansatzweise relevante Quelle unterzubringen, verliert schnell den Fokus. Der Text wirkt überladen und ziellos. Am Ende ist für den Leser – und oft auch für Sie selbst – nicht mehr klar, wo eigentlich die Forschungslücke liegt.

Hier hilft nur eins: Seien Sie mutig und selektieren Sie rigoros! Konzentrieren Sie sich nur auf die Literatur, die für die Herleitung Ihrer Forschungsfrage wirklich entscheidend ist. Der berühmte „Trichter“-Ansatz ist dafür ideal: Sie starten breit mit dem allgemeinen Thema und arbeiten sich Schritt für Schritt spezifischer vor, bis Sie ganz logisch und nachvollziehbar bei Ihrer Forschungslücke ankommen.

Typische Fallstricke auf einen Blick

Damit Sie bei der Selbstkontrolle nichts übersehen, hier eine kurze Checkliste mit den häufigsten Problemen und passenden Lösungsansätzen:

- Das Problem: Beschreibend statt analytisch

- Wie es sich zeigt: Sie haben lange Passagen, die nur zusammenfassen, was in einer einzelnen Quelle steht.

- Die Lösung: Nutzen Sie aktive Verben wie „analysiert“, „kritisiert“, „bestätigt“ oder „widerlegt“, um Ihre eigene Bewertung klarzumachen.

- Das Problem: Der rote Faden fehlt

- Wie es sich zeigt: Sie springen ohne erkennbare Logik zwischen Themen oder Autoren hin und her.

- Die Lösung: Erstellen Sie vorab eine detaillierte Gliederung (ob thematisch, chronologisch oder als Trichter) und halten Sie sich diszipliniert daran.

Indem Sie diese typischen Fehler beim Forschungsstand schreiben bewusst vermeiden, steigern Sie die Qualität und Überzeugungskraft Ihrer gesamten wissenschaftlichen Arbeit enorm.

Häufig gestellte Fragen zum Forschungsstand

Beim Forschungsstand kommen oft die gleichen Fragen und Unsicherheiten auf. Keine Sorge, das ist ganz normal. Damit Sie schnell wieder Klarheit gewinnen und sich auf Ihre eigentliche Argumentation konzentrieren können, habe ich die häufigsten Fragen hier für Sie beantwortet.

Wie lang sollte der Forschungsstand eigentlich sein?

Als grobe Orientierung hat sich eine Faustregel bewährt: Der Forschungsstand sollte etwa 10 % bis 20 % des gesamten Textumfangs ausmachen. Schreiben Sie also eine Masterarbeit mit 60 Seiten, landen Sie bei ungefähr 6 bis 12 Seiten.

Aber Vorsicht: Verlassen Sie sich nicht blind auf diese Zahl. Viel wichtiger als die genaue Seitenanzahl ist die inhaltliche Tiefe. Ihr Forschungsstand muss ausführlich genug sein, um das Thema klar abzustecken und Ihre Forschungslücke überzeugend aufzuzeigen. Gleichzeitig darf er nicht ausufern und mit Details langweilen. Sprechen Sie den Umfang am besten kurz mit Ihrer Betreuungsperson ab, dann sind Sie auf der sicheren Seite.

Wie finde ich die wichtigsten Standardwerke für mein Thema?

Die Suche nach den entscheidenden Texten ist der erste Knackpunkt. Ein wirklich effektiver Trick ist das Schneeballprinzip. Schnappen Sie sich dazu ein paar aktuelle, relevante Fachartikel und schauen Sie sich deren Literaturverzeichnisse genau an. Sie werden schnell merken, welche Namen und Werke immer wieder auftauchen – das sind meist die zentralen Säulen des Diskurses.

Ergänzend dazu sind Zitationsdatenbanken wie Google Scholar oder Web of Science Gold wert. Dort können Sie gezielt nach den meistzitierten Beiträgen suchen und so die einflussreichsten Studien aufspüren. Und natürlich ist ein Gespräch mit Ihrer Betreuungsperson unbezahlbar; oft kann sie Ihnen direkt die wegweisenden Standardwerke nennen.

Was ist der Unterschied zwischen einem Forschungsstand und einer Literaturübersicht?

Die Begriffe werden zwar oft durcheinandergeworfen, aber der Unterschied ist fundamental und entscheidet über die Qualität Ihrer Arbeit.

- Eine Literaturübersicht ist oft rein beschreibend. Sie fasst zusammen, was andere geschrieben haben, und reiht die Quellen eher aneinander.

- Ein Forschungsstand geht viel weiter: Er ist argumentativ. Sie analysieren, vergleichen und bewerten die Erkenntnisse anderer kritisch. Sie stellen Verbindungen her und decken Widersprüche auf, um ganz gezielt eine Forschungslücke herzuleiten.

Ein guter Forschungsstand ist keine neutrale Inhaltsangabe, sondern eine kritische Auseinandersetzung. Sein einziges Ziel ist es, zu beweisen, warum genau Ihre Forschung jetzt notwendig ist.

Muss ich wirklich jede Quelle einbauen, die ich gelesen habe?

Ein klares und erlösendes: Nein! Stellen Sie sich den Forschungsstand nicht als Ihr persönliches Lesetagebuch vor, sondern als eine strategische Auswahl. Hier gilt ganz klar: Qualität vor Quantität.

Konzentrieren Sie sich nur auf die Quellen, die für Ihre Argumentation und das Aufzeigen Ihrer Forschungslücke absolut entscheidend sind. Ihre Aufgabe ist es, die relevantesten, aktuellsten und methodisch stärksten Studien herauszufiltern. Alles, was Ihr Kernargument nicht stützt oder den Kontext unnötig aufbläht, gehört nicht hinein. Das macht Ihren Text nicht nur kürzer, sondern vor allem schärfer und überzeugender.

Möchten Sie den Schreibprozess Ihrer wissenschaftlichen Arbeiten weiter optimieren? Arbento ist Ihr KI-Assistent für akademisches Schreiben, der Sie von der Gliederung über das Paraphrasieren bis hin zum korrekten Zitieren unterstützt. Testen Sie jetzt, wie Sie Ihre Texte schneller und präziser erstellen können: https://arbento.de