Internetquellen zitieren im Text leicht gemacht

Internetquellen im Text richtig zu zitieren, ist weit mehr als nur eine lästige Formalität – es ist das Fundament deiner Glaubwürdigkeit. Damit zeigst du nicht nur, woher deine Informationen stammen, sondern schützt dich auch wirksam vor Plagiatsvorwürfen, weil du fremde Ideen klar als solche kennzeichnest.

Warum das korrekte Zitieren von Online-Quellen so entscheidend ist

Bevor wir uns die Details für APA, IEEE oder Fußnoten anschauen, lass uns kurz einen Schritt zurückgehen. Wozu der ganze Aufwand? Stell dir deine wissenschaftliche Arbeit wie ein Haus vor. Deine Argumente sind die einzelnen Stockwerke, aber die Quellen sind das Fundament. Wenn dieses Fundament Risse hat oder man nicht nachvollziehen kann, worauf es gebaut ist, wackelt das ganze Haus.

Beim Zitieren von Internetquellen geht es also um mehr als nur darum, Punktabzug zu vermeiden. Es geht um wissenschaftliche Ehrlichkeit und den Respekt vor der Arbeit anderer. Jeder saubere Quellenverweis belegt, dass du dich wirklich in ein Thema eingearbeitet hast und deine Schlüsse auf Fakten beruhen, die jeder überprüfen kann.

Nachvollziehbarkeit ist das A und O

Stell dir mal vor, du liest eine richtig spannende Behauptung in einer Arbeit und willst unbedingt die Originalquelle sehen, um tiefer einzutauchen. Ohne eine genaue Angabe stehst du im Regen. Ein präziser Verweis ist wie eine offene Tür – er erlaubt Lesern und Prüfern, deinen Gedankengang Schritt für Schritt zu verfolgen.

Gerade bei Online-Quellen ist das extrem wichtig. Anders als bei einem gedruckten Buch können sich Webseiten jederzeit ändern oder sogar komplett verschwinden.

Ein vollständiges Zitat mit URL und Zugriffsdatum ist wie ein Schnappschuss. Es hält fest, wie die Quelle zu einem bestimmten Zeitpunkt aussah, und sichert so die Überprüfbarkeit deiner Arbeit für die Zukunft.

Deine Glaubwürdigkeit und Professionalität unterstreichen

Eine saubere, durchgehende Zitierweise sendet ein klares Signal: Du arbeitest sorgfältig und professionell. Damit beweist du, dass du die Spielregeln deines Fachbereichs kennst und ernst nimmst. Schlampige oder fehlende Zitate werfen dagegen schnell ein schlechtes Licht auf deine gesamte Arbeit und lassen Zweifel an der Qualität deiner Recherche aufkommen.

Wir recherchieren heute fast nur noch digital. Über 95 % der Haushalte in Deutschland haben einen Internetzugang und Schätzungen zufolge nutzen etwa 78 % der Studierenden vor allem digitale Quellen. Gleichzeitig liegt die Fehlerquote beim Zitieren von Internetquellen bei erschreckenden 30 %. Die häufigsten Gründe? Unwissenheit oder ein schlicht vergessenes Zugriffsdatum. Wenn du mehr über solche Statistiken erfahren möchtest, schau mal bei studi-kompass.com vorbei.

Diese Zahlen zeigen, wie wichtig es ist, sich mit den Regeln auszukennen. Letztendlich geht es darum, deine Argumentation wasserdicht zu machen und deine akademische Integrität zu wahren.

So klappt das Zitieren von Online-Quellen im APA-Stil

Gerade in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften kommt man am APA-Stil kaum vorbei. Das Tolle daran ist die klare und leserfreundliche Struktur. Das Grundprinzip für Internetquellen im Text ist das Autor-Jahr-System. Die Idee dahinter ist clever: Der Lesefluss wird kaum unterbrochen, aber der Leser kann jede Information sofort im Literaturverzeichnis nachschlagen.

Stellen Sie sich vor, Sie schreiben über einen Online-Artikel. Der Verweis im Text ist denkbar einfach: Sie nennen den Nachnamen des Autors und das Erscheinungsjahr in Klammern.

- Direkt im Satz eingebunden: Eine aktuelle Studie von Schmidt (2023) belegt, dass …

- Am Ende des Satzes: Diese Entwicklung wird zunehmend kritisch gesehen (Schmidt, 2023).

Dieser kurze Verweis ist quasi der Wegweiser zum vollständigen Eintrag im Literaturverzeichnis, wo dann alle Details wie Titel, URL und Co. zu finden sind.

Was, wenn Autor oder Datum fehlen?

Jetzt wird es interessant. Die wirkliche Herausforderung beim Zitieren von Internetquellen beginnt, wenn die üblichen Informationen einfach nicht da sind. Das passiert oft bei Webseiten von Unternehmen, Berichten von Organisationen oder manchen Blogbeiträgen.

- Kein Autor: Wenn eine Organisation oder eine Behörde hinter dem Inhalt steht, wird diese zum Autor. Das ist ganz typisch für offizielle Berichte oder institutionelle Webseiten. Ein Beispiel wäre: (Bundeszentrale für politische Bildung, 2022).

- Kein Datum: Sollte partout kein Veröffentlichungsdatum zu finden sein, greifen Sie zur Abkürzung „o. D.“ für „ohne Datum“. Damit zeigen Sie, dass die Information nicht aufzufinden war. Der Verweis sieht dann so aus: (Müller, o. D.).

Mein Tipp aus der Praxis: Suchen Sie immer erst gründlich! Oft versteckt sich das Datum im Footer der Webseite, in den Metadaten eines PDFs oder ganz am Ende eines Artikels. Die Angabe „o. D.“ sollte wirklich nur die Notlösung sein.

Fehlt beides – also sowohl ein persönlicher Autor als auch eine Organisation –, rückt der Titel der Seite oder des Artikels an die erste Stelle. Im Fließtext kürzen Sie den Titel auf die ersten aussagekräftigen Wörter und setzen ihn in Anführungszeichen.

Beispiel für eine Quelle ohne Autor und Organisation: Eine aktuelle Analyse beleuchtet die Marktentwicklung kritisch („Digitale Trends im Einzelhandel“, 2023).

Dieser Kniff sorgt dafür, dass wirklich jede Quelle, egal wie unvollständig die Angaben sind, im Text eindeutig zugeordnet und im Literaturverzeichnis wiedergefunden werden kann.

Praktische Beispiele für verschiedene Online-Quellen

Um das Ganze noch greifbarer zu machen, hier ein paar typische Fälle aus dem Schreiballtag, wie man Internetquellen nach APA im Text zitiert.

Artikel aus einem Online-Magazin: Sie beziehen sich auf einen Artikel von Anna Schmidt auf Spiegel Online aus dem Jahr 2023.

- Im Text: Schmidt (2023) argumentiert, dass …

Blogbeitrag: Der Blogger „TechNerd“ hat 2022 einen relevanten Beitrag veröffentlicht. Auch Pseudonyme können als Autorname dienen.

- Im Text: Die Akkulaufzeit bleibt ein entscheidender Faktor bei neuen Smartphones (TechNerd, 2022).

Webseite einer Organisation: Sie zitieren Informationen von der Webseite der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus dem Jahr 2021.

- Im Text: Laut den offiziellen Richtlinien … (World Health Organization, 2021).

Diese Beispiele zeigen, wie flexibel und logisch das APA-System aufgebaut ist. Wenn Sie noch tiefer in die Materie einsteigen und auch das Literaturverzeichnis perfekt erstellen möchten, finden Sie in unserem ausführlichen Leitfaden zum Thema APA zitieren viele weitere wertvolle Tipps und Anleitungen.

Internetquellen in Fußnoten nach deutscher Zitierweise meistern

Anders als beim APA-Stil, bei dem der Verweis direkt im Satz landet, setzt die deutsche Zitierweise auf eine dezentere Methode: die Fußnote. Gerade in den Geistes- oder Rechtswissenschaften ist dieser Ansatz sehr beliebt, weil er den Lesefluss nicht unterbricht. So bleibt Ihre Argumentation im Mittelpunkt, während der Quellennachweis unauffällig am unteren Seitenrand platziert wird.

Das Ganze funktioniert ganz einfach. Im Fließtext markieren Sie die Stelle mit einer kleinen, hochgestellten Ziffer¹, die auf die passende Fußnote am Seitenende verweist. Dort finden Ihre Leser dann alle Details zur Quelle. Ein riesiger Vorteil dieser Methode ist, dass Sie in der Fußnote nicht nur die Quelle nennen, sondern bei Bedarf auch weiterführende Kommentare oder Anmerkungen unterbringen können.

Vollbeleg und Kurzbeleg – so geht’s richtig

Ein zentrales Prinzip der deutschen Zitierweise ist die Unterscheidung zwischen dem Vollbeleg und dem Kurzbeleg. Das klingt vielleicht kompliziert, sorgt aber für eine saubere und übersichtliche Arbeit, besonders wenn Sie eine Quelle mehrfach zitieren.

- Der Vollbeleg: Wenn Sie eine Internetquelle zum ersten Mal anführen, packen Sie alle verfügbaren Informationen in die Fußnote. Das ist der Vollbeleg. Er stellt sicher, dass jeder die Quelle zweifelsfrei finden kann.

- Der Kurzbeleg: Bei jeder weiteren Nennung derselben Quelle genügt dann ein verkürzter Verweis. Meistens besteht dieser aus dem Nachnamen des Autors, einem kurzen Teil des Titels und einem Hinweis wie „(wie Anm. X)“, der zur Fußnote mit dem ursprünglichen Vollbeleg zurückführt.

Dieser zweistufige Aufbau lässt Ihre Arbeit nicht nur professioneller aussehen, sondern macht sie auch für Ihre Leser wesentlich angenehmer zu lesen.

So bauen Sie den perfekten Vollbeleg auf

Ein vollständiger Beleg für eine Online-Quelle sollte alles enthalten, was man braucht, um sie wiederzufinden. Feste, in Stein gemeißelte Regeln gibt es zwar nicht immer, aber eine bewährte Struktur hat sich in der Praxis durchgesetzt.

Die wichtigsten Bausteine sind:

- Autor oder Organisation: Vorname Nachname.

- Titel des Artikels: Meist in Kursivschrift.

- Der Zusatz online: Damit klar ist, dass es sich um eine Internetquelle handelt.

- Die URL: Die komplette und genaue Internetadresse.

- Das Zugriffsdatum: Der Tag, an dem Sie die Seite aufgerufen haben.

So sieht das in der Praxis aus: ¹Max Mustermann, Die Zukunft der digitalen Bildung online, https://beispiel-uni.de/studie-bildung, abgerufen am 15.10.2023.

Tatsächlich hat das Internetquellen zitieren im Text hierzulande enorm an Bedeutung gewonnen. Selbst Institutionen wie das Deutsche Institut für Normung weisen darauf hin, wie wichtig die Angabe der Primärquelle, des Abrufdatums und der URL für die wissenschaftliche Nachprüfbarkeit ist. Obwohl der APA-Stil populär ist, behält die deutsche Zitierweise mit Fußnoten ihren festen Platz. Wertvolle Hinweise dazu gibt es auch in den Informationen der Bundesagentur für Arbeit zur Quellenangabe.

Der richtige Umgang mit Voll- und Kurzbelegen ist ein entscheidender Punkt für eine gelungene wissenschaftliche Arbeit. Wenn Sie die Grundlagen der deutschen Zitierweise mit Fußnoten noch weiter vertiefen wollen, finden Sie in unserem umfassenden Artikel noch mehr Beispiele und praktische Tipps. Erfahren Sie mehr über die Feinheiten der deutschen Zitierweise in unserem Blogbeitrag.

Was tun bei Sonderfällen und wie typische Fehler vermeiden?

Die Theorie zum Zitieren von Quellen hat man meist schnell drauf, aber die Praxis wirft oft knifflige Fragen auf. Was mache ich, wenn eine wichtige Internetquelle keinen Autor hat? Wie zitiere ich eigentlich ein YouTube-Video oder einen Post aus den sozialen Medien korrekt? Solche Sonderfälle können einen ganz schön ins Schwitzen bringen, aber keine Sorge – mit den richtigen Kniffen lassen sie sich sauber lösen.

Das oberste Gebot bleibt immer gleich: Jede Quelle muss für den Leser klar und eindeutig auffindbar sein. Fehlen also mal die üblichen Angaben, müssen wir ein wenig improvisieren, aber immer so, dass die Nachvollziehbarkeit gewahrt bleibt. Betrachten Sie die nächsten Abschnitte als Ihren persönlichen Leitfaden für die häufigsten Hürden beim Zitieren von Internetquellen im Text.

Quellen ohne Autor, Datum und andere Spezialfälle meistern

Die größte Unsicherheit entsteht oft dann, wenn eine Webseite keinen Autor oder kein Veröffentlichungsdatum nennt. Hier ist es wichtig, nicht einfach aufzugeben, sondern systematisch vorzugehen, um trotzdem eine saubere Quellenangabe hinzubekommen.

- Kein Autor: Schauen Sie genau hin. Oft steckt eine Organisation, eine Behörde oder ein Unternehmen hinter dem Inhalt. Diese Institution können Sie dann als Autor angeben. Ein klassisches Beispiel wäre: (Bundeszentrale für politische Bildung, 2023). Wenn sich auch das nicht finden lässt, rückt der Titel des Artikels an die erste Stelle.

- Kein Datum: Suchen Sie wirklich gründlich! Manchmal versteckt sich das Datum im Kleingedruckten ganz unten auf der Seite oder sogar im Quellcode. Findet sich absolut nichts, dann nutzen Sie die Abkürzung „o. D.“ (ohne Datum). Das signalisiert, dass Sie nachgesehen haben, aber keine Angabe verfügbar war.

- YouTube-Videos und Podcasts: Hier ist der Autor in der Regel der Name des Kanals oder der Person, die spricht. Der Titel des Videos oder der Podcast-Folge fungiert dann als Titel der Quelle.

- Social-Media-Beiträge: Wenn Sie von Plattformen wie X (ehemals Twitter), Facebook oder LinkedIn zitieren, verwenden Sie den Account-Namen (z. B. @username) als Autor. Da die Beiträge oft kurz sind, ist es üblich, den vollständigen Text des Posts im Zitat anzugeben.

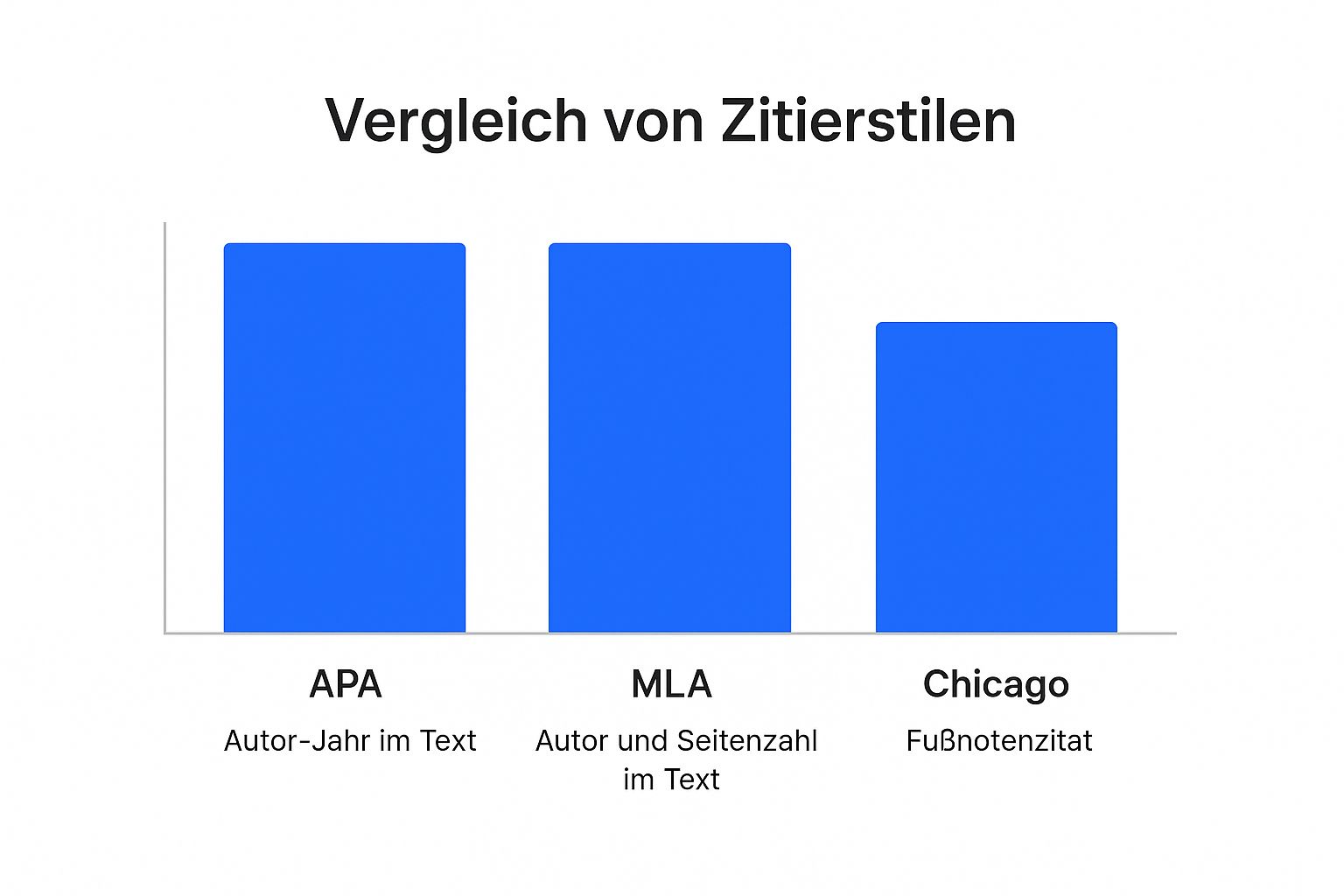

Diese Infografik gibt Ihnen einen schnellen Überblick, wie sich die gängigsten Zitierstile direkt im Text unterscheiden.

Man sieht hier sehr schön: APA und MLA setzen auf kurze Verweise direkt im Satz, während der Chicago-Stil die Informationen lieber in eine Fußnote packt.

In der Praxis kommt es immer wieder vor, dass bei Online-Quellen wichtige Angaben fehlen. Die folgende Tabelle fasst zusammen, wie Sie in solchen Fällen je nach Zitierstil am besten vorgehen.

Umgang mit fehlenden Informationen bei Internetquellen

Diese Tabelle zeigt, wie Sie verschiedene Zitierstile anwenden, wenn bei einer Online-Quelle wichtige Angaben wie Autor, Datum oder Titel fehlen.

| Fehlende Angabe | Lösung im APA-Stil (Beispiel) | Lösung in der Fußnote (Beispiel) | Wichtiger Hinweis |

|---|---|---|---|

| Autor | Der Titel des Artikels rückt an die erste Stelle: (Titel des Artikels, 2023). Alternativ die Organisation: (Organisation, 2023). | Analog zum APA-Stil wird der Titel oder die Organisation an den Anfang gestellt: ¹ Vgl. Titel des Artikels. | Prüfen Sie immer zuerst das Impressum oder die „Über uns“-Seite, um eine verantwortliche Organisation zu finden. |

| Datum | Verwenden Sie die Abkürzung „o. D.“ (ohne Datum): (Mustermann, o. D.). | Auch hier wird mit „o. D.“ gearbeitet: ² Vgl. Mustermann, Max: Titel des Artikels, o. D. | Das Datum ist oft am Ende des Artikels oder im Copyright-Hinweis versteckt. Eine gründliche Suche lohnt sich. |

| Titel | Beschreiben Sie die Quelle in eckigen Klammern: (Mustermann, 2023, Beschreibung der Webseite). | Die Beschreibung ersetzt den Titel in der Fußnote: ³ Vgl. Mustermann, Max: Webseite zum Thema X, 2023. | Dies ist eine Notlösung. Eine Quelle ohne klaren Titel sollte nur in Ausnahmefällen verwendet werden. |

Die Tabelle macht deutlich, dass es für fast jedes Problem eine etablierte Lösung gibt. Wichtig ist, dass Sie innerhalb Ihrer Arbeit konsequent bei einer Methode bleiben.

Typische Fehler, über die man immer wieder stolpert

Zu wissen, wie man mit Sonderfällen umgeht, ist die eine Sache. Mindestens genauso wichtig ist es, die typischen Fehlerquellen zu kennen, um sie von vornherein zu vermeiden. Hier sind die häufigsten Patzer, die mir in der Praxis immer wieder begegnen.

1. Das Abrufdatum wird vergessen Bei Online-Quellen ist das Abrufdatum absolut unverzichtbar. Webseiten können sich jederzeit ändern oder ganz verschwinden. Das Datum dokumentiert, welche Version der Seite Sie für Ihre Arbeit genutzt haben.

- So bitte nicht: Mustermann, M. (2023). Titel des Artikels. Abgerufen von https://beispiel-url.de

- So ist es richtig: Mustermann, M. (2023). Titel des Artikels. Abgerufen am 15.10.2023, von https://beispiel-url.de

2. Instabile Links werden verwendet Ein Link aus einer Google-Suche oder einer URL, die eine Session-ID enthält, ist oft nicht von Dauer. Suchen Sie immer nach einem Permalink oder, bei wissenschaftlichen Artikeln, nach einem DOI (Digital Object Identifier). Diese sorgen dafür, dass Ihre Quelle auch Jahre später noch auffindbar ist.

Mein Tipp aus der Praxis: Kopieren Sie die URL aus Ihrem Browser, schließen Sie ihn komplett und öffnen Sie ein neues Browserfenster. Fügen Sie den Link dort ein. Funktioniert er immer noch? Super, dann ist er wahrscheinlich stabil genug.

3. Organisationen werden falsch als Autor behandelt Wenn eine Organisation der Urheber des Inhalts ist, ersetzt ihr Name den Autorennamen. Es ist falsch, den Namen der Organisation zusätzlich zum Titel zu nennen oder ihn ganz wegzulassen, wenn sie klar als Herausgeber fungiert.

- Falsch: Im Text wird die Bedeutung von Datenvisualisierung betont (Titel des Berichts, 2022).

- Richtig: Im Text wird die Bedeutung von Datenvisualisierung betont (Statistisches Bundesamt, 2022).

Rechtliche Aspekte und die Sache mit den toten Links

Wenn Sie Quellen aus dem Internet in Ihrer Arbeit verwenden, geht es nicht nur darum, alles richtig zu formatieren. Sie betreten damit auch rechtliches Terrain. Das Stichwort lautet Urheberrecht, und das hat klare Regeln, was erlaubt ist und was nicht. Einfach nur einen Link zu setzen, ohne die Quelle sauber anzugeben, genügt in der Regel nicht, um fremde Gedanken als solche kenntlich zu machen.

In Deutschland gibt das Urheberrechtsgesetz (UrhG) den Ton an. Es sorgt dafür, dass die Arbeit von Autoren und Kreativen geschützt wird. Genau deshalb haben laut einer Untersuchung des Instituts für Deutsche Sprache auch über 90 % der Hochschulen sehr genaue Vorgaben entwickelt. Fast immer sind die URL und das Datum, an dem Sie die Seite aufgerufen haben, Pflicht. Das ist eine direkte Reaktion darauf, wie schnell sich Online-Inhalte ändern können. Wer tiefer in die rechtlichen Grundlagen einsteigen will, findet weitere Informationen zum deutschen Urheberrecht auf destatis.de.

Das Problem mit der „Link-Fäulnis“ – und was Sie dagegen tun können

Die größte Achillesferse von Online-Quellen? Ihre Flüchtigkeit. Eine Webseite, die heute noch online ist, kann morgen schon verschwunden sein. Manchmal ändern sich auch nur die Inhalte oder die URL. Dieses Phänomen nennt man „Link-Fäulnis“ (oder auf Englisch Link Rot) und es kann die Nachvollziehbarkeit Ihrer Arbeit ernsthaft gefährden.

Stellen Sie sich kurz vor, Ihr Betreuer möchte eine Ihrer wichtigsten Quellen überprüfen und landet auf einer „404 – Seite nicht gefunden“-Meldung. Das wirft sofort einen Schatten auf die Glaubwürdigkeit Ihrer gesamten Argumentation.

Mein Tipp aus der Praxis: Suchen Sie gezielt nach Quellen mit permanenten Links. Sie sind darauf ausgelegt, dauerhaft erreichbar zu sein, und machen Ihre Arbeit damit um einiges robuster.

Glücklicherweise gibt es Mittel und Wege, dieses Problem zu umgehen. Statt der normalen URL sollten Sie, wann immer es geht, auf stabilere Alternativen setzen.

- Permalink: Viele Blogs und Nachrichtenseiten bieten einen „Permalink“ an. Das ist eine URL, die sich im Gegensatz zu anderen Links auf der Seite nicht ändern soll. Halten Sie Ausschau nach einem „Teilen“- oder „Permalink“-Button.

- DOI (Digital Object Identifier): Bei wissenschaftlichen Artikeln ist der DOI-Link der absolute Goldstandard. Er führt immer zur richtigen Quelle, selbst wenn die Zeitschrift den Server wechselt oder die Webseite umgestaltet wird.

- Wayback Machine: Ist eine Seite schon offline? Kein Grund zur Panik. Manchmal findet sich im Internet Archive der Wayback Machine eine archivierte Kopie. Der Link zu dieser archivierten Version ist dann Ihr Beleg.

Wenn Sie diese Werkzeuge nutzen, sichern Sie Ihre Arbeit für die Zukunft ab und stellen sicher, dass Ihre Belege auch Jahre später noch nachprüfbar sind.

Falls Sie jetzt überlegen, wie man Internetquellen mit diesen beständigen Links am besten zitiert, hilft Ihnen unser Leitfaden weiter. In unserem ausführlichen Artikel erfahren Sie, wie Sie Internetquellen richtig zitieren und Ihre wissenschaftliche Arbeit damit auf ein solides Fundament stellen.

Häufige Fragen zum Zitieren von Internetquellen

Gerade wenn man denkt, die Arbeit ist fast fertig, tauchen die kleinen, aber kniffligen Fragen auf. Keine Sorge, das geht jedem so. Hier habe ich die häufigsten Stolpersteine beim Zitieren von Internetquellen im Text zusammengetragen und gebe Ihnen klare Antworten, damit Sie sicher ins Ziel kommen.

Eine der grundlegendsten Unsicherheiten ist oft: Was zählt eigentlich alles als „Internetquelle“? Die Antwort ist ziemlich einfach: Alles, was Sie online finden und für Ihre Arbeit nutzen. Das können klassische Webseiten sein, aber eben auch PDFs, Blogartikel, YouTube-Videos oder sogar Posts aus sozialen Netzwerken.

Wie zitiere ich PDFs aus dem Internet?

PDFs sind im Grunde wie jede andere Online-Quelle zu behandeln. Der große Vorteil bei ihnen ist, dass sie oft wie ein gedrucktes Dokument aufgebaut sind. Das macht es meistens leichter, Autor, Erscheinungsjahr und Titel zu finden.

Im Literaturverzeichnis können Sie zur besseren Übersicht den Hinweis [PDF-Dokument] hinzufügen. Der Verweis im Fließtext folgt aber ganz normal den Regeln Ihres Zitierstils, also zum Beispiel (Schmidt, 2023) bei APA. Wichtig ist auch hier: Unbedingt die stabile URL und das Datum Ihres Zugriffs festhalten.

Muss ich wirklich für jede Zahl und jeden Fakt eine Quelle angeben?

Diese Frage sorgt oft für Verwirrung, aber die Antwort ist ein klares Ja – es sei denn, es handelt sich um unbestreitbares Allgemeinwissen. Sobald Sie Daten, Statistiken oder sehr spezifische Fakten verwenden, die Sie recherchiert haben, müssen Sie diese auch belegen.

Was ist Allgemeinwissen? Das sind Tatsachen, die weithin bekannt sind, wie „Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland“. Sobald es aber fachspezifisch wird oder konkrete Zahlen enthält (z. B. „Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 %“), ist ein Beleg Pflicht.

Was mache ich, wenn ein Link nicht mehr funktioniert?

„Tote Links“ sind ein echtes Ärgernis, aber kein Grund zur Panik. Wenn Sie feststellen, dass eine Ihrer Quellen nicht mehr erreichbar ist, haben Sie ein paar Optionen:

- Nach einer archivierten Version suchen: Dienste wie die Wayback Machine auf archive.org speichern alte Versionen von Webseiten. Finden Sie dort einen Schnappschuss, wird der Link zum Archiv Ihre neue, gültige Quelle.

- Eine alternative Quelle finden: Gibt es vielleicht einen anderen Artikel, eine andere Studie oder einen Bericht, der die gleiche Information bestätigt? Das ist oft der einfachste Weg.

- Den „toten Link“ dokumentieren: Wenn sich absolut keine Alternative finden lässt, vermerken Sie im Literaturverzeichnis, dass der Link nicht mehr funktionierte. Geben Sie trotzdem die ursprüngliche URL und Ihr Zugriffsdatum an. Das zeigt, dass Sie sauber gearbeitet haben.

Denken Sie daran: Ein sorgfältiger Umgang mit Ihren Quellen schützt nicht nur Ihre Arbeit vor Plagiatsvorwürfen, sondern stärkt auch Ihre gesamte Argumentation.

Möchten Sie das wissenschaftliche Schreiben und Zitieren beschleunigen und dabei Fehler vermeiden? Arbento ist ein KI-gestützter Schreibassistent, der speziell für die Standards an deutschen Hochschulen entwickelt wurde. Erstellen Sie auf Knopfdruck Gliederungen, formulieren Sie Texte um und erhalten Sie perfekte Zitate nach APA oder deutscher Zitierweise. Entdecken Sie jetzt, wie einfach wissenschaftliches Arbeiten sein kann, auf https://arbento.de.