Wie zitiert man Internetquellen? Einfach erklärt

Grundsätzlich braucht man zum Zitieren einer Internetquelle nur eine Handvoll Angaben: Wer hat es geschrieben (Autor), wie heißt der Beitrag (Titel), wann wurde er veröffentlicht (Datum), wo finde ich ihn (URL) und wann habe ich ihn abgerufen (Abrufdatum). Mit diesen fünf Bausteinen kann jeder Leser Ihre Quelle finden und nachvollziehen. Das ist die Basis für jede saubere wissenschaftliche Arbeit. Wie genau diese Angaben dann angeordnet werden, hängt natürlich vom jeweiligen Zitierstil ab.

Warum das richtige Zitieren von Internetquellen so wichtig ist

Online-Quellen korrekt zu zitieren, ist viel mehr als nur eine lästige formale Vorgabe von der Uni. Es ist das Rückgrat Ihrer akademischen Glaubwürdigkeit und schützt Sie ganz konkret vor Plagiatsvorwürfen. Saubere Quellenangaben machen Ihre Argumente transparent und nachvollziehbar – für Ihren Professor, aber auch für jeden anderen, der Ihre Arbeit liest.

Mal ehrlich: Stellen Sie sich vor, Sie bauen eine wichtige These auf einer Statistik auf, die Sie irgendwo im Netz gefunden haben. Ohne die genaue URL und das Datum, an dem Sie die Seite besucht haben, ist diese Information so gut wie wertlos. Das Internet ist schnelllebig. Inhalte werden geändert, Links brechen oder ganze Seiten verschwinden einfach.

Die Nachvollziehbarkeit sichern

Ihre Hauptaufgabe beim Zitieren ist es, Ihren Lesern eine klare Spur zur Originalquelle zu legen. Ein korrektes Zitat ist wie eine genaue Wegbeschreibung, die jeder nachlaufen kann. Gerade bei digitalen Quellen ist das entscheidend.

Das hat gleich mehrere gute Gründe:

- Glaubwürdigkeit: Sie beweisen, dass Ihre Arbeit nicht auf reinen Behauptungen, sondern auf überprüfbaren Fakten und Daten beruht.

- Transparenz: Sie zeigen fair, wessen Ideen und Erkenntnisse Sie nutzen, und zollen den ursprünglichen Autoren den verdienten Respekt.

- Beständigkeit: Mit dem Abrufdatum halten Sie praktisch fest, wie die Quelle zu einem bestimmten Zeitpunkt aussah – eine Art Schnappschuss.

Jedes Zitat ist ein Versprechen an den Leser: „Diese Information ist echt, und hier kannst du sie selbst überprüfen.“ Dieses Versprechen zu halten, ist der Kern guter wissenschaftlicher Praxis.

Besonders wenn man mit offiziellen Daten arbeitet, zum Beispiel von der Bundesagentur für Arbeit, ist Präzision alles.

Hier sehen Sie zum Beispiel die Startseite des Statistik-Portals der Bundesagentur – eine Goldgrube für Daten in vielen sozialwissenschaftlichen Arbeiten.

Diese schiere Menge an Berichten und Datensätzen macht sofort klar, warum eine vage Angabe wie „Quelle: statistik.arbeitsagentur.de“ einfach nicht ausreicht. In Deutschland, wo die Online-Recherche einen immer größeren Stellenwert einnimmt, wird das korrekte Zitieren solcher Quellen immer wichtiger. So gibt es sogar offizielle Zitierhinweise der Bundesagentur für Arbeit, die empfehlen, neben dem Namen der Statistik auch spezifische Kennungen wie eine Auftragsnummer anzugeben.

Wenn Sie hier von Anfang an sorgfältig arbeiten, sichern Sie nicht nur die Qualität Ihrer Forschung, sondern bauen auch Stein für Stein an einer Arbeit, die Hand und Fuß hat. Jeder korrekte Verweis ist ein Beitrag zu Ihrer eigenen akademischen Reputation.

Die gängigsten Zitierstile für Online-Quellen im Vergleich

Die Wahl des richtigen Zitierstils kann sich anfühlen wie die Wahl des richtigen Werkzeugs für ein Projekt. Es gibt nicht den einen, perfekten Stil – es kommt ganz darauf an, was man vorhat. Die Entscheidung hängt fast immer vom Fachbereich ab, denn hier haben sich über die Jahre ganz unterschiedliche Standards durchgesetzt.

Lassen Sie uns die drei großen Player genauer unter die Lupe nehmen.

APA für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften

Wenn Sie in den Sozialwissenschaften, der Psychologie oder auch den Wirtschaftswissenschaften unterwegs sind, führt kaum ein Weg am APA-Stil vorbei. Das Kürzel steht für die American Psychological Association, und ihr System ist zum Standard in diesen Disziplinen geworden.

Das Erkennungsmerkmal ist der simple Autor-Datum-Verweis direkt im Fließtext, also etwa (Schmidt, 2023). Das hat einen riesigen Vorteil: Man sieht sofort, wie aktuell eine Quelle ist, ohne den Lesefluss zu stören. In Fächern, wo Forschungsergebnisse schnell veralten, ist das Gold wert. Die vollständigen Quellenangaben landen dann schön alphabetisch sortiert im Literaturverzeichnis am Ende der Arbeit.

IEEE für Technik und Ingenieurwissenschaften

Ganz anders sieht es in der Welt der Technik und Ingenieurwissenschaften aus. Hier dominiert der IEEE-Stil, benannt nach dem Institute of Electrical and Electronics Engineers. Statt Namen und Jahreszahlen setzt man hier auf ein rein numerisches System.

Jeder Quelle wird bei ihrer ersten Erwähnung eine Nummer in eckigen Klammern zugeteilt, zum Beispiel 1. Diese Nummer bleibt für diese Quelle bestehen, egal wie oft man sie zitiert. Das Literaturverzeichnis folgt dann einfach der Reihenfolge dieser Nummern. Das Ergebnis ist ein extrem sauberer und platzsparender Text – ein Kriterium, das in technischen Publikationen oft hochgehalten wird.

Die deutsche Zitierweise für Geistes- und Rechtswissenschaften

Im deutschsprachigen Raum hat sich, vor allem in den Geistes-, Kultur- und auch Rechtswissenschaften, die klassische deutsche Zitierweise mit Fußnoten gehalten. Hier stört kein Verweis den Lesefluss im Haupttext. Stattdessen markiert eine kleine, hochgestellte Ziffer die Stelle.

Die eigentliche Quellenangabe findet sich dann unten auf der Seite in der zugehörigen Fußnote. Das ist ideal, um nicht nur die Quelle zu nennen, sondern bei Bedarf auch kurze Kommentare oder weiterführende Anmerkungen unterzubringen, ohne den Haupttext zu sprengen.

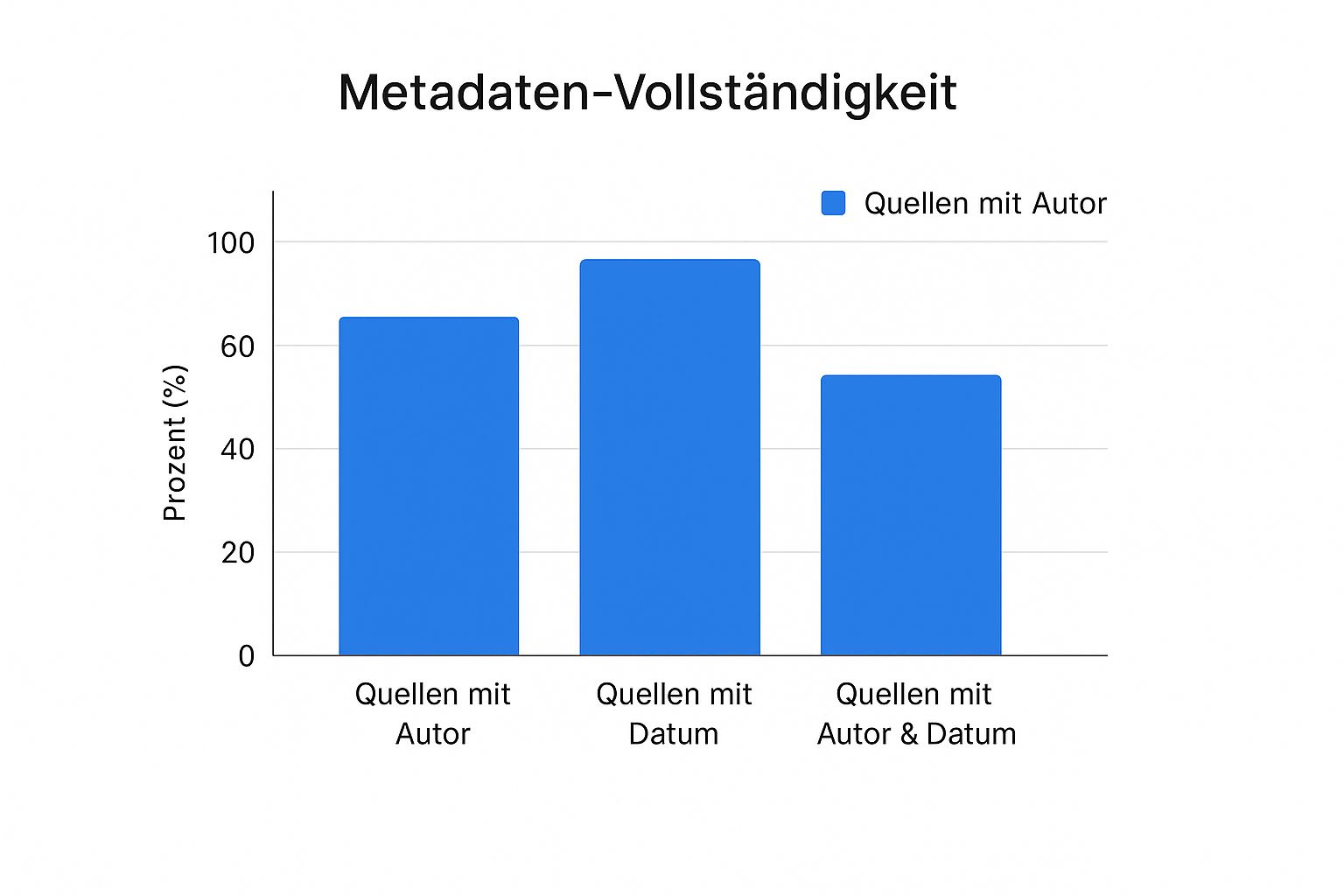

Gerade bei Online-Quellen stellt sich aber oft die Frage: Welche Informationen finde ich überhaupt, um sie korrekt zu zitieren? Die folgende Grafik zeigt, wie oft wichtige Angaben wie Autor oder Datum tatsächlich vorhanden sind.

Man sieht schnell: Bei vielen Quellen fehlen wichtige Puzzleteile, was die Zitierarbeit zu einer echten Herausforderung machen kann.

Welcher Stil für Ihre Arbeit der richtige ist, gibt in der Regel Ihr Institut oder Ihr Betreuer vor. Fragen Sie im Zweifel lieber einmal zu viel als zu wenig. Das Wichtigste ist aber: Bleiben Sie bei dem einmal gewählten Stil absolut konsequent. Ein wilder Mix aus verschiedenen Zitierweisen ist einer der häufigsten und leicht vermeidbaren Fehler in wissenschaftlichen Arbeiten.

Wenn Sie noch tiefer in die Materie eintauchen möchten, finden Sie in unserem umfassenden Guide zum Thema Online-Quellen zitieren weitere wertvolle Informationen und Beispiele.

Für einen schnellen Überblick haben wir die wichtigsten Unterschiede der drei Stile in einer Tabelle zusammengefasst.

Vergleich der Zitierstile für Internetquellen Diese Tabelle zeigt die wesentlichen Bestandteile und das typische Format für eine Internetquelle in den Zitierstilen APA, IEEE und der deutschen Zitierweise.

| Bestandteil | APA 7 | IEEE | Deutsche Zitierweise (Fußnote) |

|---|---|---|---|

| Verweis im Text | (Autor, Jahr) | Nummer | Hochgestellte Ziffer¹ |

| Autorenangabe | Nachname, V. (Initialen) | V. Nachname | Vorname Nachname |

| Datum | (Jahr, Tag. Monat) | (Jahr, Monat Tag) | (Jahr) oder explizites Datum |

| Position der URL | Am Ende des Eintrags | Am Ende des Eintrags | Am Ende der Fußnote |

| Abrufdatum | Nur wenn sich Inhalt ändern kann | Online. Available: ... | "abgerufen am TT.MM.JJJJ" |

So sehen Sie auf einen Blick, worauf Sie beim jeweiligen Stil achten müssen, um Ihre Internetquellen sauber und korrekt anzugeben.

Die deutsche Zitierweise für Internetquellen praktisch anwenden

Im deutschsprachigen Raum hat die Zitierweise mit Fußnoten eine lange Tradition und ist für viele Studierende und Forschende der gewohnte Standard. Statt den Textfluss mit Verweisen in Klammern zu stören, wandern die Quellenangaben elegant an den Seitenfuß. Das ist nicht nur optisch ansprechend, sondern auch ungemein praktisch. Denn so haben Sie die Möglichkeit, neben der reinen Quelle auch kurze Anmerkungen oder weiterführende Gedanken unterzubringen.

Doch wie zitiert man Internetquellen nach dieser Methode, ohne den Überblick zu verlieren? Der Trick liegt in der Unterscheidung zwischen Vollbeleg und Kurzbeleg.

Der erste Verweis: der Vollbeleg in der Fußnote

Wenn Sie eine Quelle zum allerersten Mal in Ihrer Arbeit erwähnen, nutzen Sie den sogenannten Vollbeleg. Man kann ihn sich wie einen detaillierten Steckbrief vorstellen, der alle Informationen enthält, damit Ihre Leser die Quelle mühelos finden und nachvollziehen können.

Für eine Internetquelle gehören da typischerweise folgende Angaben rein:

- Autor: Vor- und Nachname der verfassenden Person.

- Titel: Der genaue Titel des Beitrags, meist in Anführungszeichen.

- Herausgeber/Webseite: Name der Webseite oder der Organisation, die den Inhalt bereitstellt.

- Veröffentlichungsdatum: Der Tag, an dem der Inhalt publiziert wurde.

- URL: Die komplette und korrekte Internetadresse.

- Abrufdatum: Der Tag, an dem Sie die Seite besucht haben.

Mein Tipp aus der Praxis: Schauen Sie unbedingt in den Zitierleitfaden Ihres Instituts! Die Reihenfolge und die genaue Formatierung (z. B. ob der Titel kursiv oder in Anführungszeichen steht) können sich von Uni zu Uni leicht unterscheiden. Sicher ist sicher.

In der Praxis sieht ein solcher Vollbeleg dann zum Beispiel so aus: ¹Max Mustermann, „Die Zukunft der künstlichen Intelligenz in der Bildung“, in: Digital Lernen Magazin, 15.03.2023, URL: https://beispiel-magazin.de/ki-in-bildung, abgerufen am 20.09.2023.

Gerade bei Online-Quellen schätzen viele diese ausführliche Erstnennung. Eine Umfrage unter Lehrenden und Studierenden aus dem Jahr 2020 hat gezeigt, dass rund 78 % diesen Stil bevorzugen, weil er als besonders transparent und nachprüfbar empfunden wird. Mehr Details zu den spezifischen Anforderungen können Sie in dieser ausführlichen Analyse zur Zitierung von Internetquellen nachlesen.

Jeder weitere Verweis: elegant mit dem Kurzbeleg

Haben Sie eine Quelle einmal mit dem Vollbeleg eingeführt, wird es viel einfacher. Ab dem zweiten Mal reicht ein Kurzbeleg vollkommen aus. Das hält Ihre Fußnoten schlank und erspart Ihnen und Ihren Lesern unnötige Wiederholungen.

Ein Kurzbeleg besteht meist nur noch aus dem Nachnamen des Autors und dem Erscheinungsjahr: ²Vgl. Mustermann, 2023.

Diese Methode ist Gold wert für die Lesbarkeit. Man muss nicht bei jeder Erwähnung durch die komplette Quellenangabe scrollen. Wer mehr wissen will, schaut einfach bei der ersten Fußnote nach. Eine detailliertere Anleitung mit weiteren Beispielen finden Sie in unserem Beitrag über die Besonderheiten der deutschen Zitierweise mit Fußnote.

Was tun, wenn Angaben fehlen? Ein Blick in die Praxis

Gerade bei Internetquellen passiert es oft: Man findet einfach keinen Autor oder kein Datum. Kein Grund zur Panik! Für diese typischen Fälle gibt es etablierte Lösungen.

| Problem | Die Lösung | So sieht's in der Fußnote aus |

|---|---|---|

| Kein Autor genannt | Verwenden Sie stattdessen den Namen der Webseite oder der Organisation. | ¹Arbento GmbH, „KI-gestütztes Schreiben für die Wissenschaft“, 2023... |

| Kein Datum zu finden | Nutzen Sie die Abkürzung „o. D.“ für „ohne Datum“. Das Abrufdatum ist hier entscheidend. | ¹Max Mustermann, „Tipps für die Recherche“, o. D., URL: ..., abgerufen am... |

| Online-Zeitungsartikel | Zitieren Sie wie einen normalen Artikel, geben Sie aber den Namen der Zeitung als Publikationsort an. | ¹Anna Schmidt, „Neuer Trend im Homeoffice“, in: Süddeutsche Zeitung Online, 12.05.2023... |

Manchmal braucht es ein bisschen Detektivarbeit, um alle Infos zusammenzusuchen. Schauen Sie ins Impressum, an den Anfang oder das Ende eines Artikels oder in den „Über uns“-Bereich einer Webseite. Dieser kleine Mehraufwand lohnt sich am Ende immer, denn er ist ein klares Zeichen für sauberes und überzeugendes wissenschaftliches Arbeiten.

Internetquellen souverän nach APA und IEEE zitieren

Wenn Ihre Arbeit ein internationales Publikum ansprechen soll oder Sie in einem technischen Fachbereich wie den Ingenieurwissenschaften oder der Informatik publizieren, führt kaum ein Weg an APA und IEEE vorbei. Diese beiden Zitierstile sind die globalen Goldstandards, auch wenn sie sich in ihrer Logik grundlegend unterscheiden.

Die Beherrschung beider Stile öffnet Türen und sichert die professionelle Anerkennung Ihrer Forschung. Der erste Schritt ist, den zentralen Unterschied zu verstehen: APA setzt auf ein Autor-Datum-System direkt im Text, während IEEE ein rein numerisches System nutzt. Diese Weichenstellung hat weitreichende Konsequenzen für den gesamten Aufbau Ihrer Arbeit.

Das Autor-Datum-System nach APA 7

Der APA-Stil, herausgegeben von der American Psychological Association, ist vor allem in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften zu Hause. Das Wichtigste bei diesem Stil ist die Aktualität einer Quelle, was durch die prominente Nennung des Jahres direkt im Text betont wird.

So sieht der Verweis im Text aus

Im Fließtext verweisen Sie ganz einfach mit dem Nachnamen des Autors und dem Veröffentlichungsjahr, also zum Beispiel (Müller, 2023). Wenn Sie eine konkrete Stelle zitieren, kommt die Seitenzahl noch dazu: (Müller, 2023, S. 15). Das ist schnell und unkompliziert.

Der Eintrag im Literaturverzeichnis

Am Ende Ihrer Arbeit werden alle Quellen vollständig im Literaturverzeichnis aufgeführt. Die Sortierung erfolgt hier alphabetisch nach dem Nachnamen des Autors.

- Grundstruktur für eine Webseite: Autor, A. A. (Jahr, Tag. Monat). Titel des Artikels in Kursivschrift. Name der Webseite. URL

- Praxisbeispiel: Ein Online-Report

Stellen Sie sich vor, Sie zitieren einen Report der fiktiven „Forschungsagentur für Digitales“. Der Eintrag sähe dann so aus:

Forschungsagentur für Digitales. (2023, 14. August). *Jahresbericht zur Nutzung von Social Media*. https://beispiel-agentur.de/report2023

Ein wichtiger Tipp aus der Praxis für APA 7: Das Abrufdatum wird nur noch selten benötigt. Sie geben es nur an, wenn der Inhalt einer Seite sich ständig ändern kann und nicht archiviert wird, wie es zum Beispiel bei einem Wikipedia-Artikel der Fall ist. Bei statischen Dokumenten, wie einem festen PDF-Report, lassen Sie es einfach weg.

Das numerische System nach IEEE

Ganz anders geht es beim IEEE-Stil zu, der in der Technik und den Ingenieurwissenschaften den Ton angibt. Hier stehen Präzision und ein aufgeräumter, knapper Text im Vordergrund. Anstatt Autoren und Jahreszahlen zu nennen, wird jede Quelle einfach durchnummeriert.

So funktioniert der Verweis im Text

Jeder Quelle, die Sie zum ersten Mal verwenden, weisen Sie eine fortlaufende Nummer in eckigen Klammern zu, zum Beispiel [1]. Wenn Sie später im Text noch einmal auf dieselbe Quelle zurückgreifen, verwenden Sie einfach wieder die Nummer [1]. Kein Nachschlagen, keine langen Klammerzusätze.

Und so im Literaturverzeichnis

Das Literaturverzeichnis ist hier nicht alphabetisch, sondern numerisch sortiert – genau in der Reihenfolge, in der die Quellen im Text zum ersten Mal auftauchen.

- Grundstruktur für eine Webseite:Nummer V. Nachname, „Titel des Artikels“, Name der Webseite, Monat. Tag, Jahr. Online. Verfügbar: URL

- Praxisbeispiel: Ein technisches Dokument

Nehmen wir an, Sie möchten ein technisches Whitepaper von der Webseite der „TechSolutions GmbH“ zitieren. Der Eintrag könnte so aussehen:

[1] K. Schmidt, „Optimierung von Datenbankabfragen“, TechSolutions GmbH, Mai 10, 2023. [Online]. Verfügbar: https://techsolutions.de/whitepaper-datenbanken

Die richtige Anwendung dieser Stile ist mehr als nur eine Formalität. Sie zeigt, dass Sie sich nicht nur mit Ihrem Fachthema auskennen, sondern auch mit den wissenschaftlichen Spielregeln Ihrer Disziplin vertraut sind. Das ist ein Qualitätsmerkmal, das Gutachter und Leser weltweit erkennen und wertschätzen. Die Frage, wie zitiert man Internetquellen richtig, beantwortet sich also immer durch die Wahl des passenden Stils für den jeweiligen Zweck.

Typische Fehler und knifflige Sonderfälle meistern

Selbst mit der besten Vorbereitung stößt man beim wissenschaftlichen Arbeiten immer wieder auf knifflige Sonderfälle. Wie zitiert man eine Webseite, wenn der Autor fehlt? Was tun, wenn das Veröffentlichungsdatum nicht zu finden ist? Genau hier zeigt sich, wer sein Handwerk wirklich beherrscht. Es ist entscheidend, auch für solche Ausnahmen eine klare und nachvollziehbare Strategie zu haben, um die Qualität der eigenen Arbeit nicht zu gefährden.

Ein Bereich, der oft Fragen aufwirft, ist der Umgang mit Inhalten aus sozialen Medien oder von Videoplattformen. Die gute Nachricht: Die meisten Zitierstile haben inzwischen klare Regeln dafür entwickelt.

- YouTube-Videos: Hier ist der Name des Kanals der „Autor“ und der Titel des Videos eben der Titel. Als Datum nehmen Sie einfach das Upload-Datum.

- Beiträge auf LinkedIn oder X (ehemals Twitter): Der Verfasser ist der Autor, und der Text des Posts wird zum Titel – hier genügen meist die ersten 20 Wörter. Das Datum, an dem der Beitrag veröffentlicht wurde, ist das Veröffentlichungsdatum.

Das oberste Gebot lautet immer: Machen Sie Ihre Quelle nachvollziehbar. Geben Sie so viele Informationen wie möglich an, damit Ihre Leser sie finden können. Das gilt auch dann, wenn das Format auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheint.

Der richtige Umgang mit Datenplattformen wie Statista

Besondere Vorsicht ist bei Datenaggregatoren wie Statista geboten. Statista führt keine eigenen Studien durch, sondern sammelt und bereitet Daten von anderen Quellen auf. Es reicht also nicht aus, einfach nur „Statista“ als Quelle anzugeben – das ist ein klassischer Fehler. Stattdessen müssen Sie die ursprüngliche Primärquelle ausfindig machen. Diese nennt Statista aber glücklicherweise fast immer direkt unter der Grafik oder Tabelle.

Hier sehen Sie ein typisches Beispiel dafür, wie eine Statistik auf der Plattform dargestellt wird.

Werfen Sie immer einen genauen Blick auf den Bereich „Quelle“ unterhalb der Grafik. Dort finden Sie den Hinweis auf den eigentlichen Urheber der Daten.

Richtig zitieren bedeutet hier also, die Primärquelle zu nennen und gleichzeitig kenntlich zu machen, dass Sie die Daten über Statista gefunden haben. Eine korrekte Angabe nach deutschem Zitierstandard enthält also den Originaldatengeber, das Erhebungsjahr und einen Verweis auf Statista als Vermittler, inklusive Ihres Abrufdatums.

Häufige Fehler, die Sie leicht vermeiden können

Eine weitere Hürde kann das Zitieren von Quellen mit mehreren Verfassern sein. Zum Glück gibt es auch dafür klare Regeln. Wer unsicher ist, findet in unserem Artikel zum Zitieren mehrerer Autoren eine einfache Anleitung.

Damit Sie typische Fallstricke von vornherein vermeiden, haben wir hier die häufigsten Fehler beim Zitieren von Internetquellen für Sie zusammengefasst:

| Fehler | So machen Sie es richtig |

|---|---|

| Vergessenes Abrufdatum | Notieren Sie sich immer den Tag, an dem Sie eine Webseite besucht haben. Online-Inhalte können sich ändern oder verschwinden. |

| Inkonsistenter Stil | Entscheiden Sie sich für einen Zitierstil (z. B. APA, deutsche Zitierweise) und bleiben Sie Ihrer Wahl treu. |

| Fehlende URL | Die vollständige und exakte URL ist Pflicht. Gekürzte Links sind tabu, da ihre Langlebigkeit nicht garantiert ist. |

| Kein Autor genannt? | Wenn kein Autor existiert, rückt die verantwortliche Organisation oder der Titel des Werks an dessen Stelle. |

Wenn Sie diese Sonderfälle und häufigen Fehler im Hinterkopf behalten, sind Sie bestens gerüstet. Die Frage, wie zitiert man Internetquellen korrekt, lässt sich oft durch eine Mischung aus den Regeln Ihres Zitierstils und ein wenig Detektivarbeit beantworten. Mit der Zeit entwickeln Sie eine Routine, die Ihnen hilft, auch die kniffligsten Quellen souverän in Ihre Arbeit einzubinden.

Häufig gestellte Fragen zum Zitieren von Internetquellen

Selbst mit der größten Sorgfalt tauchen beim wissenschaftlichen Schreiben immer wieder die gleichen Fragen auf. Hier finden Sie schnelle Antworten auf die typischen Stolpersteine, die einem bei der Arbeit mit Online-Quellen im Weg liegen können. Sehen Sie diesen Abschnitt einfach als kleinen Spickzettel für den Zitations-Alltag.

Was mache ich, wenn eine Internetquelle kein Veröffentlichungsdatum hat?

Keine Sorge, das passiert öfter, als man denkt. Wenn Sie einfach kein Datum finden können, nutzen Sie die Abkürzung „o. D.“. Das steht für „ohne Datum“. Im Literaturverzeichnis oder in der Fußnote schreiben Sie dann einfach (o. D.).

Ein kleiner Tipp aus der Praxis: Quellen ohne Datum sollten Sie immer mit einer gesunden Portion Skepsis betrachten. Ist die Information wirklich aktuell und verlässlich genug für Ihre Arbeit? Gerade hier wird das Abrufdatum umso wichtiger. Es dokumentiert exakt, zu welchem Zeitpunkt Sie die Inhalte vorgefunden haben, falls sich die Seite später ändert.

Muss ich die komplette URL zitieren, auch wenn sie extrem lang ist?

Ja, auf jeden Fall. Die vollständige und exakte URL ist unverzichtbar, damit Ihre Leser die Quelle direkt aufrufen und Ihre Arbeit nachvollziehen können. Das ist eines der Grundprinzipien des wissenschaftlichen Arbeitens.

Finger weg von URL-Kürzern wie bit.ly! Diese Links sind nicht für die Ewigkeit gemacht und können jederzeit ungültig werden. Damit wäre Ihre Quellenangabe wertlos.

Profi-Tipp für die Formatierung: Die meisten Textverarbeitungsprogramme und Zitierrichtlinien erlauben es, einen langen Link am Zeilenende ohne Trennstrich umbrechen zu lassen. Das sieht im Literaturverzeichnis viel sauberer aus und der Link funktioniert trotzdem.

Wie zitiere ich eine Webseite, die keinen Autor nennt?

Wenn kein Name dabeisteht, gibt es eine klare Vorgehensweise. Suchen Sie zuerst nach dem Herausgeber oder der verantwortlichen Organisation. Das kann zum Beispiel ein Unternehmen, ein Institut oder eine Behörde sein. Ein Blick ins Impressum oder in den „Über uns“-Bereich hilft hier fast immer weiter. Diese Organisation gilt dann als Autor.

Sollte sich auch so kein Urheber finden lassen, rückt der Titel des Artikels an die erste Stelle. Im Literaturverzeichnis beginnt der Eintrag dann direkt mit dem Titel. Für den Kurzbeleg im Text (zum Beispiel bei APA) verwenden Sie eine verkürzte Version des Titels in Anführungszeichen, damit jeder sofort weiß, welcher Eintrag im Literaturverzeichnis gemeint ist.

Wollen Sie den gesamten Schreibprozess beschleunigen – von der ersten Gliederung bis zum perfekten Zitat? Arbento ist ein KI-Assistent, der speziell für das wissenschaftliche Schreiben entwickelt wurde. Er hilft Ihnen, fehlerfreie Texte zu verfassen und formatiert Ihre Zitate automatisch nach APA, IEEE oder der deutschen Zitierweise. Entdecken Sie auf https://arbento.de, wie Sie Ihre nächste Arbeit schneller und besser schreiben.