Wie schreibe ich eine Hausarbeit? Tipps & Tricks

Eine Hausarbeit zu schreiben, ist im Grunde ein strukturierter Prozess: Man wählt ein Thema, formuliert eine klare Forschungsfrage, taucht tief in die Recherche ein und bringt am Ende alles in eine logische, gut lesbare Form. Es beginnt alles mit der Themenfindung und einer soliden Gliederung, führt über den Rohentwurf und endet mit dem entscheidenden Feinschliff.

Den Schreibprozess angstfrei beginnen

Wer kennt es nicht? Das leere, blinkende Cursor auf einer weißen Seite kann eine regelrechte Schreibblockade auslösen. Dieses Gefühl der Überforderung vor dem großen Berg namens „Hausarbeit“ ist völlig normal. Aber keine Sorge, der Anfang muss nicht einschüchternd sein. Sehen Sie es als Chance, ein solides Fundament zu gießen, auf dem der Rest Ihrer Arbeit sicher stehen wird.

Der vielleicht wichtigste Schritt ganz am Anfang ist die Wahl eines Themas, das nicht nur die formalen Kriterien des Seminars erfüllt, sondern Sie auch persönlich packt. Ein Thema, für das Sie wirklich brennen, macht aus einer lästigen Pflicht ein spannendes Projekt.

Das richtige Thema finden und eingrenzen

Die Suche nach dem perfekten Thema fühlt sich oft an wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Mein Rat: Beginnen Sie breit und werden Sie dann immer spitzer. Blättern Sie noch einmal durch Ihre Unterlagen aus dem Seminar, schauen Sie sich Ihre Notizen an oder überfliegen Sie die empfohlene Literatur. Gab es einen Punkt, bei dem es bei Ihnen „Klick“ gemacht hat?

Ein klassischer Fehler ist ein viel zu weit gefasstes Thema. „Die Digitalisierung der Arbeitswelt“ ist für eine Hausarbeit schlichtweg nicht zu bewältigen. Viel besser ist es, das Ganze einzugrenzen. Konzentrieren Sie sich zum Beispiel auf „Die Rolle von Homeoffice-Regelungen für die Mitarbeiterzufriedenheit in mittelständischen IT-Unternehmen seit 2020“. Das ist konkret, machbar und relevant.

Tipp aus der Praxis: Klären Sie Ihre Themenidee so früh wie möglich mit Ihrer Betreuerin oder Ihrem Betreuer ab. Sie oder er kann Ihnen unschätzbares Feedback geben, ob das Thema trägt und wo Sie passende Literatur finden könnten.

Eine präzise Forschungsfrage entwickeln

Sobald das Thema steht, brauchen Sie einen Kompass für Ihre Arbeit: die Forschungsfrage. Sie gibt Ihrer Untersuchung eine klare Richtung vor und bewahrt Sie davor, sich in Nebensächlichkeiten zu verlieren. Eine gute Forschungsfrage lässt sich nie mit einem einfachen „Ja“ oder „Nein“ beantworten, sondern fordert eine Analyse heraus.

Bleiben wir bei unserem Beispiel. Die Forschungsfrage könnte lauten: „Inwiefern hat die Einführung flexibler Homeoffice-Modelle die wahrgenommene Work-Life-Balance von Fachkräften in deutschen IT-KMU seit der COVID-19-Pandemie verändert?“

Diese Frage ist ideal, denn sie ist:

- Fokussiert: Sie zielt auf eine bestimmte Branche und eine konkrete Entwicklung ab.

- Recherchierbar: Zu diesem Thema gibt es Studien, Umfragen und Fachartikel.

- Analytisch: Sie verlangt eine Auswertung und Bewertung, nicht nur eine reine Beschreibung.

Einen realistischen Zeitplan erstellen

Der größte Feind jeder Hausarbeit ist die Prokrastination. Ein detaillierter Zeitplan hilft ungemein, denn er bricht das riesige Projekt in kleine, machbare Häppchen herunter. Der ganze Prozess wirkt sofort weniger bedrohlich. Am besten planen Sie vom Abgabetermin rückwärts.

Ein bewährter Ansatz teilt die Arbeit in klare Phasen auf:

- Woche 1: Themenfindung, Eingrenzung, Forschungsfrage formulieren und eine erste, grobe Literatursuche starten.

- Woche 2–3: Intensive Recherche. Jetzt wird gelesen, exzerpiert und eine detaillierte Gliederung entwickelt.

- Woche 4–5: Die Schreibphase. Schreiben Sie den Rohentwurf runter, ohne Anspruch auf Perfektion. Es geht darum, die Gedanken aufs Papier zu bringen.

- Woche 6: Inhaltliche Überarbeitung. Passen die Argumente? Ist der rote Faden erkennbar? Stimmt die Struktur?

- Woche 7: Korrekturlesen. Jetzt geht es an Rechtschreibung, Grammatik, die Überprüfung der Zitate und die Formatierung.

- Woche 8: Der finale Check. Alles noch einmal durchgehen, drucken und pünktlich abgeben.

Diese strukturierte Vorgehensweise gibt Ihnen nicht nur einen klaren Fahrplan, sondern auch das gute Gefühl, alles unter Kontrolle zu haben. Jeder abgehakte Punkt ist ein kleines Erfolgserlebnis, das Sie für die nächste Etappe motiviert.

Vom Recherche-Dschungel zur überzeugenden Gliederung

Sobald deine Forschungsfrage steht, tauchst du in die vielleicht wichtigste Phase deiner Hausarbeit ein: die Recherche. Das ist das Fundament, auf dem dein gesamtes Gebäude ruhen wird. Ohne solide Quellen ist selbst die beste Argumentation nur ein Kartenhaus. Es geht also nicht darum, wahllos Material anzuhäufen, sondern von Anfang an mit Plan vorzugehen.

Deine ersten Anlaufstellen sind klar: die digitale Bibliothek deiner Uni und wissenschaftliche Datenbanken. Portale wie JSTOR oder Google Scholar sind wahre Goldgruben für aktuelle Aufsätze und Bücher. Der eigentliche Trick liegt aber in der Wahl deiner Suchbegriffe. Spiel ein bisschen damit herum! Nutze Synonyme und verwandte Konzepte deiner zentralen Schlüsselwörter. So fischt du auch die Treffer aus dem Netz, die nicht exakt deine Formulierung verwenden, aber trotzdem relevant sind.

Die richtigen Quellen finden und den Überblick behalten

Literatur zu finden ist meistens leicht. Die Spreu vom Weizen zu trennen, ist die eigentliche Kunst. Aber woran erkennt man eine gute Quelle? Schau genau hin: Wer hat den Text geschrieben? Wo wurde er veröffentlicht – ist es ein angesehenes Fachjournal mit Peer-Review? Und ganz wichtig: Wie alt ist der Text? Ein Aufsatz von 1985 kann ein unverzichtbares Grundlagenwerk sein, aber für die aktuelle Debatte brauchst du definitiv auch neuere Forschung.

Ein echter Profi-Tipp: Wenn du eine Volltreffer-Quelle gefunden hast, beginnt die Detektivarbeit. Wirf einen genauen Blick ins Literaturverzeichnis dieses Textes. Dort verstecken sich oft die nächsten zentralen Werke für deine eigene Arbeit. Dieser „Schneeballeffekt“ ist eine der schlausten und effizientesten Strategien, um schnell an hochwertige Literatur zu kommen.

Damit du im wachsenden Berg an PDFs und Notizen nicht den Verstand verlierst, ist ein Literaturverwaltungsprogramm Pflicht. Wirklich.

- Tools wie Zotero, Citavi oder Mendeley helfen dir dabei, Quellen direkt aus Datenbanken abzuspeichern.

- Du kannst Zitate, Ideen und eigene Gedanken direkt der richtigen Quelle zuordnen.

- Später erstellt das Programm dein Literaturverzeichnis auf Knopfdruck im richtigen Zitierstil. Das spart nicht nur Stunden, sondern auch Nerven.

Die Gliederung: Deine strategische Landkarte

Hast du genug Material beisammen, wird es Zeit, Ordnung ins Chaos zu bringen. Deine Gliederung ist der rote Faden, der deine Leser sicher von der Einleitung bis zum Fazit führt. Sie beantwortet nicht nur die Frage „Was sage ich?“, sondern vor allem: „In welcher Reihenfolge macht es am meisten Sinn?“.

Fang grob an: Einleitung, Hauptteil, Schluss. Dann knöpfst du dir den Hauptteil vor und zerlegst ihn weiter. Nimm all deine Argumente, Thesen und Belege – zum Beispiel auf Post-its oder digitalen Karteikarten – und fang an zu sortieren. Was gehört thematisch zusammen? Welche Argumente bauen logisch aufeinander auf?

Der häufigste Fehler ist, Fakten einfach nur aneinanderzureihen. Eine gute Gliederung erzählt aber eine Geschichte. Sie führt eine grundlegende These ein, untermauert sie mit Belegen, diskutiert mögliche Gegenargumente und leitet den Leser so Schritt für Schritt zu einer überzeugenden Schlussfolgerung. Vergiss nie: Der Aufbau deiner Hausarbeit ist absolut entscheidend für ihre Wirkung.

Eine Gliederung ist kein starres Korsett. Sie ist ein lebendiges Dokument. Wenn du beim Schreiben merkst, dass ein Argument an anderer Stelle viel besser passt, dann ändere die Struktur. Das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Fortschritt.

Mach deine Argumente sichtbar

Manchmal hilft es, die Struktur vor sich zu sehen. Eine simple Mindmap kann da wahre Wunder wirken. In die Mitte kommt deine Forschungsfrage, davon zweigen die Hauptkapitel ab, die du dann weiter unterteilst. So erkennst du auf einen Blick, wo deine Argumentationskette vielleicht noch Lücken hat oder ob ein Kapitel im Vergleich zu den anderen viel zu kurz kommt.

Um deine eigenen Argumente zu untermauern, kannst du auch auf offizielle Statistiken zurückgreifen. Für sozial- oder wirtschaftswissenschaftliche Arbeiten sind zum Beispiel die Daten der Bundesagentur für Arbeit oft Gold wert. Sie liefern eine objektive, neutrale Grundlage und können deine Thesen ungemein stärken.

Für eine erste, breite Orientierung kann man sogar auf allgemeineren Plattformen starten.

Die Startseite von Wikipedia zeigt, wie Wissen thematisch geordnet wird, und kann dir eine erste Idee für dein Thema geben. Auch wenn Wikipedia selbst natürlich keine zitierfähige Quelle ist, führen die Verweise am Ende der Artikel oft zu seriöser Fachliteratur. Nutze es als Sprungbrett für deine eigentliche, tiefgehende Recherche.

Vom Entwurf zum Hauptteil: Jetzt geht es ans Eingemachte

Okay, die Gliederung steht.Okay, die Gliederung steht. Jetzt kommt der Teil, der vielen am meisten Respekt einflößt, aber auch am kreativsten ist: das eigentliche Schreiben. Die größte Hürde? Oft ist es der eigene Perfektionismus. Viele Studierende sitzen vor dem leeren Blatt und glauben, der erste Satz müsse sofort brillant sein. Vergessen Sie das!

Der erste Wurf, der sogenannte Rohentwurf, hat nur einen einzigen Zweck: Ihre Gedanken, Argumente und all die mühsam gesammeldeten Belege aufs Papier zu bringen. Sehen Sie es mal so: Ein Bildhauer schlägt auch erst die grobe Form aus dem Marmorblock, bevor er sich um die feinen Details kümmert. Es geht darum, Masse zu schaffen und ins Schreiben zu kommen. Also, einfach draufloslegen, der Gliederung folgen und sich keine Gedanken über holprige Sätze oder unschöne Übergänge machen. Das Polieren kommt später.

Die Einleitung: Der perfekte Köder für Ihre Leser

Obwohl sie ganz am Anfang steht, schreiben viele erfahrene Autoren die Einleitung erst zum Schluss – oder überarbeiten sie zumindest noch einmal gründlich, wenn der Rest fertig ist. Warum? Ganz einfach: Erst wenn Sie selbst genau wissen, wohin die Reise Ihrer Argumentation gegangen ist, können Sie den Weg dorthin auch überzeugend beschreiben.

Eine starke Einleitung ist wie ein guter Filmtrailer. Sie muss den Leser neugierig machen, ihm das Thema schmackhaft machen und klipp und klar sagen, was ihn erwartet.

Eine gelungene Einleitung schafft Folgendes:

- Hinführung zum Thema: Starten Sie mit einem packenden Aufhänger – eine aktuelle Beobachtung, eine überraschende Statistik oder eine provokante Frage.

- Problemaufriss & Relevanz: Warum ist dieses Thema überhaupt wichtig? Zeigen Sie, welche Forschungslücke Sie füllen oder welches konkrete Problem Sie beleuchten.

- Die Forschungsfrage: Formulieren Sie die zentrale Frage, um die sich alles dreht. Klar, präzise, auf den Punkt.

- Ein kurzer Fahrplan: Geben Sie dem Leser eine kleine Vorschau und skizzieren Sie kurz, wie Sie in den Kapiteln vorgehen, um Ihre Frage zu beantworten.

Merken Sie sich: Die Einleitung ist ein Versprechen an Ihren Leser. Der Hauptteil muss dieses Versprechen dann auch einlösen. Eine knackige, zielgerichtete Einleitung signalisiert vom ersten Moment an Professionalität.

Der Hauptteil: Das Herzstück Ihrer Arbeit

Hier entfalten Sie Ihre Argumentation in voller Pracht. Sie führen Belege an, analysieren Quellen und verknüpfen alles miteinander, um Ihre Forschungsfrage Stück für Stück zu beantworten. Ihre Gliederung ist dabei Ihr Geländer, aber die einzelnen Räume müssen Sie nun mit Leben füllen.

Jeder Absatz sollte sich um eine einzige Kernidee drehen. Beginnen Sie ihn am besten mit einem Themensatz (Topic Sentence), der diese Idee klar benennt. Die folgenden Sätze liefern dann die Beweise, Erklärungen und Differenzierungen. Ein typischer Anfängerfehler ist das bloße Aneinanderreihen von Zitaten. Ihre Aufgabe ist es aber, diese Informationen zu deuten und in Ihre eigene Argumentation einzubetten. Zeigen Sie, warum ein bestimmter Beleg Ihre These stützt.

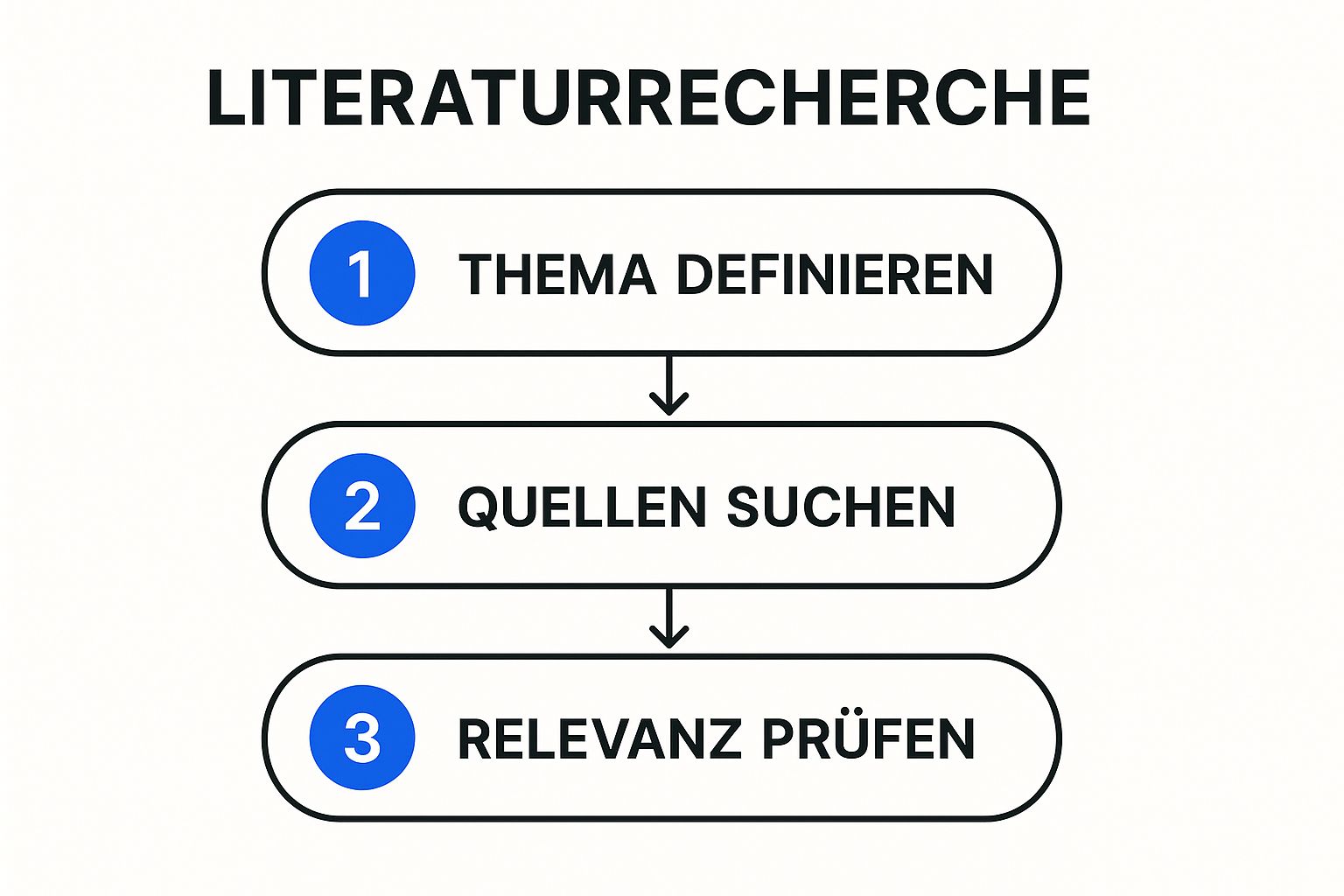

Diese Infografik zeigt schön, welche Schritte dem eigentlichen Schreiben vorausgehen – von der Themenfindung über die Recherche bis zur kritischen Prüfung der Quellen.

Man sieht deutlich: Gutes Schreiben baut immer auf einer systematischen und klugen Vorbereitung auf. Jeder Schritt ist das Fundament für den nächsten.

Argumente logisch verknüpfen und elegant überleiten

Ein starker Hauptteil ist mehr als nur die Summe seiner Absätze. Die einzelnen Teile müssen durch logische Übergänge wie ein roter Faden miteinander verbunden sein. Ohne diese Brücken wirkt der Text abgehackt und Ihre Argumentation zerfällt in Einzelteile.

Nutzen Sie Formulierungen, die die Beziehung zwischen den Absätzen klar machen:

- Anknüpfung: „Anknüpfend an diese Erkenntnis …“, „Auf dieser Grundlage lässt sich argumentieren …“

- Gegensatz: „Im Gegensatz dazu steht jedoch …“, „Allerdings muss berücksichtigt werden, dass …“

- Steigerung: „Darüber hinaus zeigt sich …“, „Noch entscheidender ist allerdings …“

- Begründung: „Dies liegt vor allem daran, dass …“, „Eine mögliche Erklärung hierfür ist …“

Ein gutes Beispiel ist es, externe Daten zur Stärkung eines Arguments heranzuziehen. Berührt Ihre Hausarbeit etwa wirtschaftliche Themen, können aktuelle Zahlen Ihre Thesen untermauern. So erlebte Deutschland im April 2025 eine saisonbereinigte Stagnation der Erwerbstätigkeit, während die Zahl der Erwerbstätigen im Vergleich zum Vormonat um 77.000 Personen anstieg. Solche Zahlen, die seit Dezember 2024 eine recht stabile Erwerbstätigenzahl zeigen, können die wirtschaftliche Ausgangslage eines Themas illustrieren. Mehr Details zu dieser wirtschaftlichen Entwicklung finden Sie beim Statistischen Bundesamt.

Der richtige Ton: Was wissenschaftlicher Stil wirklich bedeutet

Wissenschaftliches Schreiben heißt nicht, komplizierte Schachtelsätze zu bauen oder mit Fremdwörtern um sich zu werfen. Ganz im Gegenteil: Ein guter akademischer Stil ist vor allem präzise, klar und sachlich. Vermeiden Sie Umgangssprache, persönliche Meinungen („Ich finde, dass …“) und schwammige Formulierungen.

Worauf Sie stattdessen achten sollten:

- Seien Sie präzise: Streichen Sie Füllwörter wie „irgendwie“, „ziemlich“ oder „gewissermaßen“. Bringen Sie Ihre Aussage auf den Punkt.

- Bleiben Sie objektiv: Ihre Argumente stützen sich auf Belege und Fakten, nicht auf Ihr Bauchgefühl. Nutzen Sie unpersönliche Formulierungen wie „Es lässt sich feststellen, dass …“ oder „Die Analyse zeigt …“.

- Verwenden Sie Fachtermini korrekt: Zeigen Sie, dass Sie die Sprache Ihres Fachs beherrschen. Wichtige Begriffe sollten Sie aber bei der ersten Nennung kurz erklären.

Ein überzeugender wissenschaftlicher Text führt den Leser souverän durch ein Thema. Er ist nicht nur inhaltlich stark, sondern auch sprachlich so klar, dass die Gedankengänge des Autors jederzeit nachvollziehbar bleiben.

Plagiate vermeiden: So zitieren Sie richtig

Wissenschaftliche Redlichkeit ist das A und O jeder Hausarbeit. Das klingt vielleicht erstmal nach einer trockenen Pflichtübung, aber es ist im Grunde das Fundament, auf dem Ihre gesamte Argumentation steht. Vielen Studierenden bereitet das Thema Zitieren und das Erstellen des Literaturverzeichnisses Kopfzerbrechen, doch sehen Sie es einfach als ein Handwerk, das man lernen kann. Es geht darum, fremdes Wissen transparent zu machen und Ihre eigene Leistung klar davon abzugrenzen.

Jeder Gedanke, den Sie nicht selbst entwickelt haben, muss einen Beleg bekommen. Das gilt nicht nur für wörtlich übernommene Sätze (direkte Zitate), sondern eben auch für sinngemäß wiedergegebene Ideen (indirekte Zitate oder Paraphrasen). Diese saubere Kennzeichnung schützt Sie nicht nur vor Plagiatsvorwürfen. Sie stärkt auch Ihre Argumentation, weil Sie damit zeigen, dass Ihre Thesen auf etablierter Forschung fußen.

Welcher Zitierstil ist der richtige für mich?

Die eine, für alle gültige Zitierregel gibt es an deutschen Unis nicht. Die Anforderungen können sich je nach Fachbereich oder sogar von Dozent zu Dozent unterscheiden. Der erste und wichtigste Schritt ist also immer: Fragen Sie nach oder schauen Sie in den Leitfaden Ihres Instituts, welcher Stil für Ihre Hausarbeit gefordert ist.

Meistens läuft es auf einen dieser Stile hinaus:

- Deutsche Zitierweise (Fußnoten): Hier stehen die Quellenangaben ganz klassisch in den Fußnoten am Ende der Seite. Das sorgt für einen sehr aufgeräumten Lesefluss im Haupttext, weil er nicht durch Klammern unterbrochen wird.

- APA (American Psychological Association): Besonders in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften sehr beliebt. Man arbeitet mit Kurzbelegen direkt im Text, zum Beispiel so: (Müller, 2023, S. 15).

- MLA (Modern Language Association): Diesen Stil findet man oft in den Geistes- und Sprachwissenschaften. Er funktioniert ähnlich wie APA mit Kurzbelegen im Text.

Egal, für welchen Stil Sie sich entscheiden (oder welcher Ihnen vorgegeben wird): Konsequenz ist alles. Mischen Sie niemals verschiedene Systeme miteinander. Wenn Sie zum Beispiel den APA-Standard nutzen müssen, finden Sie hier wertvolle Tipps zum APA zitieren.

Der Unterschied zwischen direktem und indirektem Zitat

Ein direktes Zitat ist eine exakte Kopie. Sie übernehmen es Wort für Wort, inklusive alter Rechtschreibung oder Kommafehlern aus dem Original, und setzen es in Anführungszeichen. Seien Sie damit aber sparsam! Direkte Zitate lohnen sich nur, wenn eine Formulierung besonders treffend ist oder Sie genau diesen Wortlaut analysieren möchten.

Viel häufiger werden Sie indirekte Zitate verwenden. Hierbei fassen Sie eine Kernaussage aus einer Quelle in Ihren eigenen Worten zusammen. Das ist anspruchsvoller, zeigt aber, dass Sie den Inhalt wirklich verstanden und verarbeitet haben – und nicht nur abschreiben. Trotzdem ist natürlich auch hier der Verweis auf die Quelle ein Muss.

Profi-Tipp: Ein häufiger Fehler ist das sogenannte „Patchwork-Plagiat“. Dabei werden in einem fremden Satz nur ein paar Wörter ausgetauscht. Das reicht nicht! Formulieren Sie die Idee wirklich komplett neu und bauen Sie den Satz anders auf. So sind Sie auf der sicheren Seite.

Das Literaturverzeichnis: Ihr sauberer Abschluss

Das Literaturverzeichnis am Ende Ihrer Arbeit ist quasi der Abspann Ihres wissenschaftlichen „Films“. Hier müssen Sie lückenlos jede einzelne Quelle auflisten, auf die Sie im Text verwiesen haben. Die Formatierung muss dabei exakt den Vorgaben Ihres Zitierstils entsprechen.

Achten Sie genau darauf, wie man verschiedene Quellentypen angibt. Die formalen Anforderungen für ein Buch (Monografie) sind anders als für einen Artikel aus einer Fachzeitschrift oder eine Webseite. Auch hier sind Sorgfalt und Einheitlichkeit entscheidend für einen professionellen Eindruck.

Der letzte schliff für eine perfekte abgabe

Sie haben es fast geschafft. Der Inhalt steht, die Argumente sind formuliert und das Literaturverzeichnis ist komplett. Doch Vorsicht: Jetzt beginnt eine Phase, die viele sträflich vernachlässigen, die aber über Ihre Endnote entscheiden kann – der Feinschliff.

Eine inhaltlich noch so brillante Arbeit verliert massiv an Wirkung, wenn sie von Flüchtigkeitsfehlern und einem unordentlichen Layout durchzogen ist. Sehen Sie diesen letzten Schritt also nicht als lästige Pflicht. Es ist Ihre Chance, das Beste aus Ihrer Leistung herauszuholen und zu zeigen, dass Sie Ihr Handwerk beherrschen.

So funktioniert das korrekturlesen wirklich

Der größte Fehler, den Sie beim Korrekturlesen machen können? Es direkt nach dem Schreiben und nur am Bildschirm zu tun. Ihr Gehirn ist ein Meister darin, Fehler zu übersehen, weil es genau weiß, was dort stehen sollte. Sie lesen nicht, was da steht, sondern was Sie denken, dass da steht.

Um diesen Autopiloten auszutricksen, müssen Sie die Perspektive wechseln. Probieren Sie stattdessen eine dieser Methoden aus – sie wirken Wunder:

- Lesen Sie sich Ihre Arbeit laut vor: Das bremst Sie radikal aus. Holprige Sätze, umständliche Formulierungen und fehlende Wörter fallen Ihnen sofort auf.

- Drucken Sie den Text aus: Lesen auf Papier fühlt sich anders an. Sie werden Fehler entdecken, die Sie am Bildschirm 20 Mal übersehen haben. Mit einem Stift in der Hand werden Sie zum aktiven Korrektor.

- Lassen Sie Zeit vergehen: Legen Sie die Arbeit für mindestens einen, besser zwei Tage, zur Seite. Mit etwas Abstand sehen Sie Ihren eigenen Text mit ganz anderen, viel kritischeren Augen.

Ein frisches Augenpaar ist unbezahlbar. Bitten Sie eine Kommilitonin, einen Kommilitonen oder einen Freund, Ihre Arbeit gegenzulesen. Eine außenstehende Person stolpert garantiert über Fehler und unklare Formulierungen, für die Sie selbst längst betriebsblind geworden sind.

Ein weiterer Profi-Tipp ist die systematische Vorgehensweise. Gehen Sie in mehreren Durchgängen vor, jeder mit einem anderen Fokus. Im ersten Durchgang jagen Sie nur Rechtschreib- und Grammatikfehler. Im nächsten prüfen Sie die einheitliche Zitierweise. Im letzten kontrollieren Sie die Formatierung. Eine gute Anleitung für diesen Prozess finden Sie in detaillierten Anleitungen zum Korrekturlesen einer Hausarbeit.

Die macht des layouts und der formalen korrektheit

Das Aussehen Ihrer Arbeit ist Teil des Inhalts. Ein sauberes, professionelles und durchgängiges Layout signalisiert vom ersten Blick an, dass hier sorgfältig gearbeitet wurde. Es geht hier nicht um Schönheit, sondern um Professionalität.

Kämpfen Sie sich daher akribisch durch die formalen Vorgaben Ihres Instituts. Diese kleinen Details machen oft einen großen Unterschied aus.

Achten Sie besonders auf diese Punkte:

- Seitenränder: Sind sie korrekt eingestellt? Oft sind 2,5 cm an allen Rändern gefordert, aber kontrollieren Sie unbedingt die Richtlinien Ihres Fachbereichs.

- Schriftart und -größe: Nutzen Sie eine seriöse und gut lesbare Schriftart wie Times New Roman (in 12 pt) oder Arial (in 11 pt). Bleiben Sie dabei!

- Zeilenabstand: Ein 1,5-facher Zeilenabstand ist der gängige Standard. Er verbessert die Lesbarkeit und lässt Platz für Anmerkungen.

- Seitennummerierung: Ist sie korrekt platziert? Beginnt sie auf der richtigen Seite (meist nach dem Deckblatt und Inhaltsverzeichnis)?

- Absätze: Vermeiden Sie riesige Textblöcke. Einheitliche Absätze und ein sauberer Blocksatz (unbedingt mit aktivierter Silbentrennung!) wirken aufgeräumt und professionell.

Der finale check: deckblatt und verzeichnisse

Ganz zum Schluss, kurz bevor Sie auf „Drucken“ oder „Senden“ klicken, sollten Sie noch einmal einen genauen Blick auf den Rahmen Ihrer Arbeit werfen. Diese Seiten werden oft als Erstes überflogen und müssen daher absolut fehlerfrei sein.

Gehen Sie diese Checkliste durch:

- Deckblatt: Steht alles drauf, was gefordert ist? Name der Uni, des Instituts, des Dozenten, Titel der Arbeit, Ihr Name, Matrikelnummer und das Abgabedatum?

- Inhaltsverzeichnis: Passen die Seitenzahlen zu den Kapiteln im Text? Stimmen die Überschriften Wort für Wort überein?

- Literaturverzeichnis: Ist es alphabetisch sortiert? Ist wirklich jede Quelle aus dem Text hier aufgeführt – und keine zu viel? Ist die Formatierung absolut einheitlich?

Wenn Sie all diese Punkte sorgfältig abgehakt haben, können Sie Ihre Hausarbeit mit gutem Gewissen abgeben. Sie haben nicht nur inhaltlich Ihr Bestes gegeben, sondern auch bewiesen, dass Sie die formalen Spielregeln beherrschen.

Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit

Während man an einer Hausarbeit feilt, tauchen oft die immer gleichen Fragen auf. Keine Sorge, damit sind Sie nicht allein. Hier habe ich die häufigsten Stolpersteine und die passenden Antworten aus der Praxis für Sie zusammengefasst.

Was mache ich bei einer Schreibblockade?

Das leere Blatt starrt einen an und kein vernünftiger Satz will gelingen – fast jeder, der wissenschaftlich schreibt, kennt dieses Gefühl. Der beste Trick ist, den Druck aus der Situation zu nehmen. Statt auf die perfekte Formulierung zu warten, können Sie es mal hiermit versuchen:

- Freewriting: Stellen Sie sich einen Wecker auf 15 Minuten und schreiben Sie einfach alles auf, was Ihnen zum Thema durch den Kopf geht. Völlig egal, ob es ungeordnet oder holprig formuliert ist. Hauptsache, die Finger bewegen sich wieder über die Tastatur und Sie kommen in einen Schreibfluss.

- Andere Aufgaben erledigen: Manchmal ist der Kopf einfach blockiert. Legen Sie eine bewusste Pause vom Texten ein. Formatieren Sie stattdessen Ihr Dokument, legen Sie das Literaturverzeichnis an oder lesen Sie noch eine Quelle. Solche kleinen, erledigten Aufgaben können Wunder wirken und die Blockade lösen.

- Fangen Sie in der Mitte an: Niemand zwingt Sie, mit der Einleitung zu beginnen. Starten Sie einfach mit dem Kapitel, bei dem Sie sich am sichersten fühlen. Das gibt Selbstvertrauen und das nötige Momentum, um weiterzumachen.

Eine Schreibblockade ist selten ein Zeichen für fehlende Ideen. Meistens ist es die Angst, dass der Text nicht gut genug wird.

Mein Tipp aus Erfahrung: Geben Sie sich selbst die Erlaubnis, einen schlechten ersten Entwurf zu schreiben. Den können Sie später immer noch überarbeiten und verbessern. Hauptsache, es steht erst einmal etwas auf dem Papier.

Wie lang sollte eine Hausarbeit sein?

Die Länge Ihrer Arbeit ist keine Schätzung, sondern eine klare Vorgabe. In der Regel gibt Ihr Dozent oder das Modulhandbuch eine genaue Seitenzahl vor, oft irgendetwas zwischen 10 und 20 Seiten. Halten Sie sich unbedingt daran.

Eine Arbeit, die viel zu kurz ist, wirkt schnell unvollständig. Ist sie hingegen deutlich zu lang, erweckt das den Eindruck, Sie können sich nicht auf das Wesentliche konzentrieren. Manchmal ist auch eine Wortzahl vorgegeben. Hier gilt dasselbe: Ein kleiner Spielraum von +/- 10 % ist meistens in Ordnung, aber alles darüber hinaus wird oft negativ bewertet. Der vorgegebene Umfang ist Teil der Aufgabe.

Was ist der Unterschied zwischen Literaturverzeichnis und Bibliografie?

Im Alltag werden diese Begriffe oft durcheinandergeworfen, aber im wissenschaftlichen Kontext gibt es einen kleinen, aber feinen Unterschied.

Das Literaturverzeichnis ist die Liste aller Quellen, die Sie in Ihrer Arbeit auch wirklich zitiert oder sinngemäß wiedergegeben haben. Jede Quelle, die im Text erwähnt wird, muss hier stehen – und umgekehrt.

Eine Bibliografie ist umfassender. Sie kann auch Literatur enthalten, die Sie zwar gelesen haben und die für Ihr Verständnis wichtig war, die Sie aber nicht direkt im Text verwendet haben. Für die meisten Hausarbeiten ist ein klassisches Literaturverzeichnis gefordert. Fragen Sie im Zweifel aber immer bei Ihrem Betreuer nach.

Wie oft sollte ich meine Arbeit speichern und sichern?

Mein Rat: Sichern Sie Ihre Arbeit wie Ihren Augapfel. Es gibt kaum etwas Schlimmeres, als die Arbeit von Stunden oder Tagen durch einen simplen Computerabsturz zu verlieren. Richten Sie in Ihrem Schreibprogramm eine automatische Speicherfunktion ein, die alle 5–10 Minuten eine Sicherung erstellt.

Zusätzlich sollten Sie sich angewöhnen, am Ende jedes Arbeitstages eine Kopie an einem zweiten Ort abzulegen.

- Nutzen Sie einen Cloud-Dienst wie Dropbox oder Google Drive.

- Schicken Sie sich die Datei einfach selbst per E-Mail.

- Speichern Sie eine Version auf einem externen USB-Stick.

Dieser kleine Handgriff dauert nur wenige Sekunden, kann Sie im Ernstfall aber vor einer Katastrophe bewahren.

Möchten Sie den Prozess des wissenschaftlichen Schreibens weiter vereinfachen und beschleunigen? Arbento ist ein KI-Schreibassistent, der speziell für Studierende und Forschende entwickelt wurde. Von der automatischen Gliederung über die korrekte Zitierung bis hin zur stilistischen Optimierung unterstützt Sie Arbento bei jedem Schritt Ihrer Hausarbeit. Testen Sie, wie Sie schneller zu besseren Texten kommen – besuchen Sie Arbento.