Wie schreibe ich eine Argumentation? Tipps & Schritt-für-Schritt Guide

Eine gute Argumentation zu schreiben, ist eigentlich ganz einfach. Man folgt einem bewährten Prinzip, das aus drei Teilen besteht: einer knackigen Einleitung mit Ihrer zentralen Behauptung (der These), einem Hauptteil, in dem Sie Ihre Argumente mit Beweisen untermauern, und einem runden Schluss, der alles auf den Punkt bringt. Dieser Aufbau ist wie ein roter Faden, der Ihre Leser sicher durch Ihre Gedankengänge führt.

Das fundament für jede überzeugende argumentation

Eine überzeugende Argumentation entsteht nicht durch Zufall. Sie ist das Ergebnis einer klaren und durchdachten Struktur. Ich stelle mir das immer wie ein Haus vor: Die Einleitung ist das solide Fundament, der Hauptteil die tragenden Wände und der Schluss das schützende Dach. Wenn nur einer dieser Teile fehlt oder wackelig ist, stürzt das ganze Gebäude ein.

Jeder dieser Bausteine hat eine ganz eigene, wichtige Funktion. Ohne eine klare Gliederung laufen Sie Gefahr, Ihre Leser zu verwirren, Ihre Argumente verlieren an Kraft, und am Ende überzeugen Sie niemanden.

Die drei säulen einer argumentation verstehen

Um zu lernen, wie man eine wirklich gute Argumentation schreibt, muss man die Rolle jedes einzelnen Teils verinnerlicht haben. Eine saubere Gliederung ist schon die halbe Miete und gibt Ihnen beim Schreiben enorm viel Sicherheit.

- Die Einleitung: Ihre Aufgabe ist es, den Leser ins Thema zu ziehen. Wecken Sie Interesse und formulieren Sie Ihre zentrale Behauptung – also Ihre These – glasklar. Sehen Sie es als Ihren ersten, entscheidenden Händedruck mit dem Leser.

- Der Hauptteil: Hier geht es ans Eingemachte, hier findet die eigentliche Überzeugungsarbeit statt. Sie legen Ihre Argumente dar, untermauern sie mit Fakten, Beispielen oder Zitaten und räumen mögliche Gegenargumente aus dem Weg.

- Der Schluss: Er rundet Ihren Text ab. Fassen Sie die wichtigsten Punkte noch einmal zusammen, bekräftigen Sie Ihre anfangs aufgestellte These und geben Sie dem Leser vielleicht noch einen Denkanstoß mit auf den Weg.

Diese grundlegende Struktur ist übrigens so fundamental, dass sie fest im deutschen Bildungssystem verankert ist. Oft lernen Schüler schon ab der 7. Klasse, wie man eine Argumentation nach diesem Schema aufbaut. Und das aus gutem Grund: Studien zeigen, dass das frühe Üben dieser Fähigkeit direkt zu besseren Noten in schriftlichen Arbeiten führt.

Diese Tabelle fasst die Funktion und die wichtigsten Inhalte der drei Hauptteile einer Argumentation noch einmal übersichtlich zusammen.

Die drei säulen einer argumentation im überblick

| Teil | Funktion | Wichtige Inhalte |

|---|---|---|

| Einleitung | Interesse wecken, zum Thema hinführen | Hinführung, Relevanz des Themas, Formulierung der These |

| Hauptteil | Überzeugen, Behauptung stützen | Argumente, Belege (Fakten, Beispiele), Gegenargumente entkräften |

| Schluss | Zusammenfassen, abrunden | Zusammenfassung der Argumente, Bestätigung der These, Fazit oder Ausblick |

Ein Blick auf die Tabelle zeigt: Jeder Teil baut logisch auf dem vorherigen auf und erfüllt eine unverzichtbare Aufgabe für das Gesamtwerk.

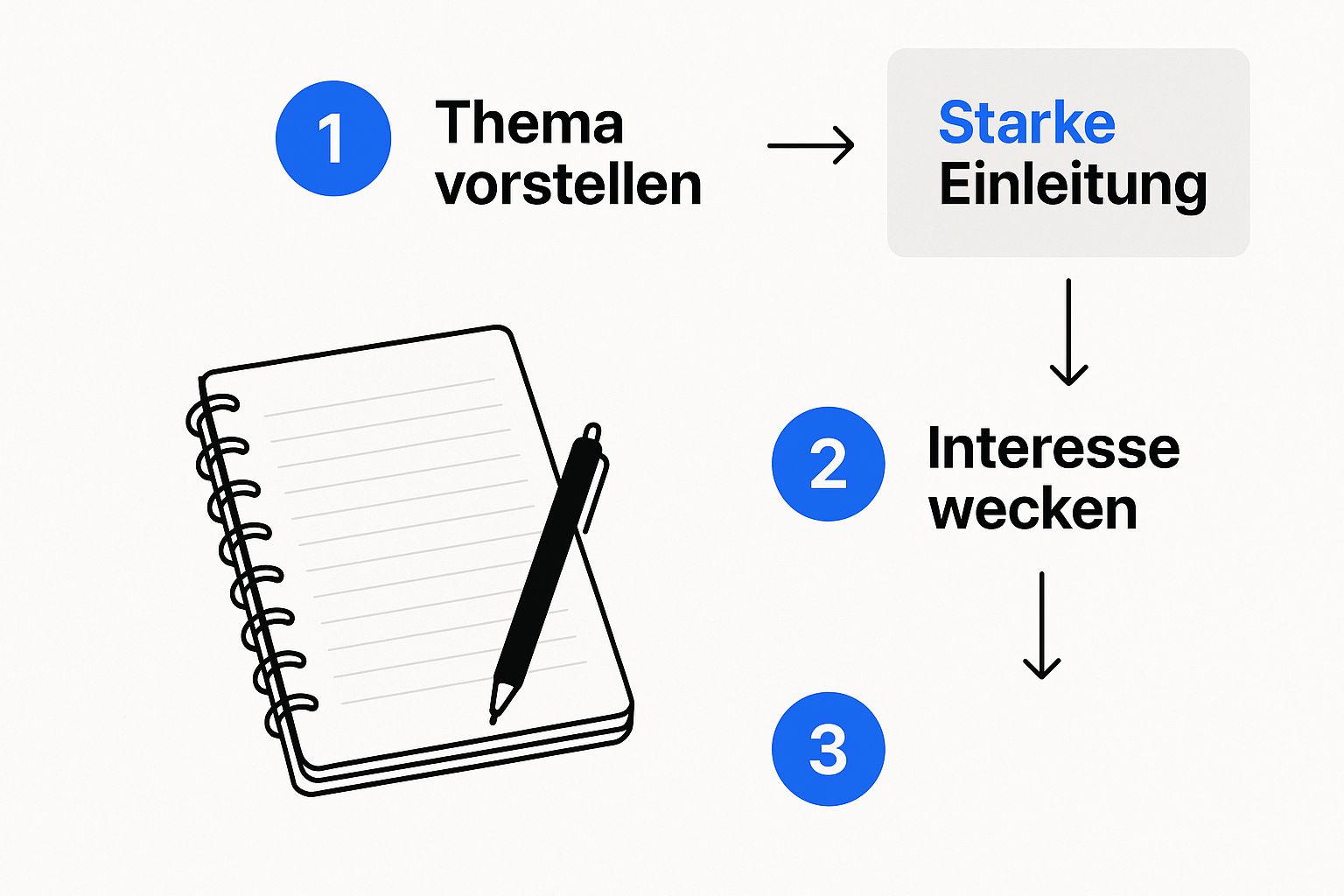

Die folgende Infografik verdeutlicht, warum gerade die Einleitung so entscheidend ist – sie legt den Grundstein für alles, was folgt.

Man sieht hier gut, dass die Einleitung die Weichen stellt. Sie gibt die Richtung vor, in die sich Ihre gesamte Argumentation bewegen wird.

Warum eine starke einleitung entscheidend ist

Die Einleitung ist oft der kniffligste Teil, aber gleichzeitig auch der wichtigste. Hier entscheidet sich, ob jemand neugierig weiterliest oder den Text gelangweilt beiseitelegt. Eine gelungene Einleitung schafft sofort eine Verbindung zum Leser und macht klar, warum Ihr Thema überhaupt von Bedeutung ist.

Ein guter Anfang ist keine Kleinigkeit, auch wenn er als Kleinigkeit beginnt. – Aristoteles

Wie schon Aristoteles wusste, steckt im Anfang die Kraft für alles, was danach kommt. Gerade bei wissenschaftlichen Arbeiten wie einer Hausarbeit ist eine präzise Einleitung das A und O, um den Rahmen klar abzustecken.

Falls Sie bei diesem Thema noch tiefer einsteigen möchten, finden Sie in unserem Artikel, wie Sie die perfekte Einleitung für Ihre Hausarbeit schreiben, viele wertvolle Tipps und praktische Beispiele.

Eine starke These aufstellen und die passenden Argumente finden

Eine gute Argumentation braucht ein klares Zentrum. Ohne eine starke, zentrale Behauptung – also Ihre These – verlieren sich Ihre Gedanken und Ihr Text wirkt ziellos. Stellen Sie sich die These wie das Fundament eines Hauses vor: Wenn es wackelig ist, stürzt das ganze Gebäude ein.

Eine überzeugende These ist immer mehr als nur eine Beobachtung. Sie ist eine klare, oft auch provokante Aussage, die man diskutieren kann. "Soziale Medien haben gute und schlechte Seiten" ist zum Beispiel eine schwache These. Niemand würde dem ernsthaft widersprechen. Spannender wird es so: "Die unregulierte Nutzung sozialer Medien fördert bei Jugendlichen nachweislich Konzentrationsstörungen und muss daher durch klare gesetzliche Rahmenbedingungen begrenzt werden." Das ist eine Position, die man verteidigen muss.

Von der Idee zur knackigen These

Meistens startet man nicht mit der perfekten These, sondern mit einer einfachen Frage. Nehmen wir das Beispiel Homeoffice. Eine erste Überlegung könnte sein: „Ist Homeoffice gut oder schlecht?“ Das ist ein Anfang, aber viel zu breit für eine schlüssige Argumentation.

Sie müssen die Frage zuspitzen, um einen echten Konflikt oder ein Problem herauszuarbeiten.

- Werden Sie konkreter: „Fördert die ständige Erreichbarkeit im Homeoffice Stress bei Mitarbeitenden?“

- Beziehen Sie Stellung: Aus dieser Frage können Sie Ihre These entwickeln: „Die fehlende Trennung von Arbeit und Privatleben im Homeoffice führt bei Angestellten zu einer nachweislich höheren psychischen Belastung als die klassische Büroarbeit.“

Diese These ist spezifisch, sie ist angreifbar und gibt die Marschrichtung für Ihren gesamten Text vor. Jedes Argument, das jetzt folgt, muss diese eine Behauptung stützen. So eine klare Struktur ist übrigens das A und O bei wissenschaftlichen Texten. Mehr zum generellen Aufbau einer Hausarbeit finden Sie hier, falls Sie Ihre Gedanken von Anfang an sauber ordnen wollen.

Die richtigen Argumente sammeln und auswählen

Sobald Ihre These steht, beginnt die eigentliche Arbeit: die Suche nach den richtigen Argumenten. Hier gilt ganz klar: Klasse statt Masse. Ein wildes Brainstorming ist ein guter Start, aber danach müssen Sie gnadenlos aussortieren.

Ich persönlich greife hier gerne zur guten alten Mindmap. Schreiben Sie Ihre These in die Mitte und lassen Sie die Ideen einfach sprudeln. Jeder Gedanke, der Ihre Behauptung stützen könnte, wird zu einem eigenen Ast. In dieser Phase ist erst mal alles erlaubt.

Ein Argument ist erst dann wirklich stark, wenn es auf einem soliden Beleg fusst. Ein Bauchgefühl ist kein Fakt, eine persönliche Beobachtung noch kein Beweis.

Nach dem Sammeln kommt der entscheidende Teil: das Filtern. Gehen Sie jedes Argument durch und fragen Sie sich knallhart: Stützt dieser Punkt wirklich meine These? Ist er für meine Zielgruppe relevant? Und ganz wichtig: Kann ich ihn mit Fakten, Zahlen, Beispielen oder Expertenzitaten untermauern?

Alles, was schwach, irrelevant oder nicht belegbar ist, fliegt raus. Am Ende sollten Sie sich auf die drei bis vier stärksten Argumente konzentrieren. Diese bilden das stabile Gerüst für Ihren Hauptteil.

So untermauern Sie Ihre Argumente mit Fakten und Beispielen

Eine starke These und kluge Argumente sind das Gerüst. Aber was nützt das stabilste Gerüst, wenn es kahl bleibt? Erst die richtigen Belege geben Ihrer Argumentation Substanz und machen sie wirklich überzeugend. Ohne handfeste Beweise ist selbst das beste Argument nur eine Behauptung, die im Raum stehen bleibt.

Stellen Sie sich vor, Sie sagen: „Die Vier-Tage-Woche steigert die Produktivität.“ Klingt gut, aber warum sollte man Ihnen das abkaufen? Erst wenn Sie das Ganze mit Fakten, Studien oder echten Beispielen aus der Praxis untermauern, wird aus einer Meinung ein stichhaltiges Argument. Das ist der entscheidende Punkt, wenn Sie lernen wollen, wie man eine überzeugende Argumentation schreibt.

Die passenden Belege finden

Nicht jeder Beleg ist gleich stark. Die eigentliche Kunst liegt darin, für jedes Ihrer Argumente die richtige Art von Beweis zu finden. Dabei können Sie aus ganz unterschiedlichen Töpfen schöpfen – eine gute Mischung macht Ihre Argumentation am Ende wasserdicht.

Besonders gut funktionieren meist diese Belegarten:

- Zahlen, Daten, Fakten: Nichts wirkt so objektiv wie eine klare Zahl. Ein Fakt wie „Firma X steigerte ihre Effizienz nach der Umstellung um 20 %“ ist ein Brett und lässt sich nur schwer entkräften.

- Expertenmeinungen: Zieht man eine anerkannte Autorität auf seine Seite, verleiht das der eigenen Position sofort mehr Gewicht. Wichtig ist nur, dass die Person auch wirklich Ahnung vom Thema hat.

- Anschauliche Beispiele: Beispiele machen abstrakte Ideen greifbar. Sie erzählen eine kleine Geschichte, die Ihr Argument illustriert und es für den Leser verständlich und nachvollziehbar macht.

Ein Argument ohne Beispiel ist wie ein Kochrezept ohne Bild. Man ahnt vielleicht, wie es aussehen soll, aber erst die visuelle Bestätigung schafft echtes Verständnis und Vertrauen.

Ihre Aufgabe ist es, diese Bausteine clever zu verknüpfen. Ein starkes Argument wird oft durch einen Fakt gestützt und durch ein passendes Beispiel zum Leben erweckt.

Glaubwürdigkeit durch Fakten und saubere Quellen

Quellen und Fakten sind die Währung Ihrer Glaubwürdigkeit. Sie signalisieren Ihrem Leser: „Hey, ich habe mich mit dem Thema beschäftigt und mir das nicht einfach ausgedacht.“ Gerade in der Schule oder im Studium ist es absolut entscheidend, seine Argumente sauber belegen zu können.

Das ist keine Übertreibung: In den Abschlussprüfungen der Sekundarstufe I wird in 89 % der Bundesländer eine schriftliche Argumentation gefordert, bei der stichhaltige Belege erwartet werden. In den Deutsch-Abiturprüfungen steigt dieser Anteil sogar auf rund 95 %. Das zeigt, wie zentral diese Fähigkeit ist. Mehr zu diesen Anforderungen finden Sie übrigens in den Leitlinien zur Prüfungsvorbereitung.

Aber Vorsicht: Ein Beleg ist immer nur so gut wie seine Quelle. Achten Sie darauf, dass Ihre Quellen seriös und aktuell sind. Eine schwammige Formulierung wie „Studien zeigen“ überzeugt niemanden. Werden Sie konkret: „Eine Studie des Fraunhofer-Instituts aus dem Jahr 2023 hat ergeben, dass …“. Das klingt gleich ganz anders.

Beispiele, die wirklich überzeugen

Ein gutes Beispiel ist oft der entscheidende Faktor, der eine trockene, theoretische Argumentation in etwas Lebendiges und Nachvollziehbares verwandelt. Schauen wir uns mal den Unterschied an.

Eher schwach: „Wenn Leute weniger arbeiten, sind sie fitter und machen weniger Fehler. Das ist gut für die Firma.“

Richtig stark: „Das neuseeländische Unternehmen Perpetual Guardian hat die Vier-Tage-Woche bei vollem Gehalt eingeführt. Eine wissenschaftliche Begleitstudie konnte nachweisen, dass das Stresslevel der Mitarbeiter von 45 % auf 38 % sank. Gleichzeitig berichtete die Geschäftsführung von einer Produktivitätssteigerung um 20 %, weil die Teams ihre Aufgaben fokussierter und effizienter erledigten.“

Das zweite Beispiel überzeugt, weil es konkret ist, spezifische Daten nennt und eine nachprüfbare Erfolgsgeschichte erzählt. Es füllt das abstrakte Argument mit Leben und macht die Vorteile für jeden greifbar.

Gegenargumente souverän nutzen statt ignorieren

Eine richtig starke Argumentation erkennt man nicht daran, dass sie unbequeme Gegenmeinungen ignoriert. Ganz im Gegenteil. Wirkliche Souveränität zeigen Sie erst, wenn Sie die Argumente der Gegenseite aktiv aufgreifen, fair wiedergeben und sie dann Punkt für Punkt entkräften. Viele schrecken davor zurück, weil sie fürchten, ihre eigene Position zu schwächen. Tatsächlich ist aber das Gegenteil der Fall.

Wenn Sie verstehen, wie man eine schlüssige Argumentation schreibt, die auch Gegenwind aushält, wird Ihre Position fast unangreifbar. Sie signalisieren Ihrem Leser ganz klar: Ich habe mich intensiv mit der Sache auseinandergesetzt und das Thema von allen Seiten beleuchtet. Das schafft enormes Vertrauen und Glaubwürdigkeit.

Sehen sie gegenargumente als eine chance

Der größte Fehler? Gegenargumente als Bedrohung zu sehen. Betrachten Sie sie lieber als Chance, die Stärke Ihrer eigenen Punkte eindrucksvoll zu beweisen. Indem Sie ein Gegenargument vorwegnehmen und widerlegen, nehmen Sie Kritikern den Wind aus den Segeln, noch bevor sie überhaupt Luft holen können.

Stellen Sie sich vor, Ihr Thema ist die „Handynutzung an Schulen“. Ein starkes Argument für ein Verbot ist natürlich die Ablenkung im Unterricht. Das offensichtliche Gegenargument wäre jedoch, dass Smartphones ja auch wertvolle Lernwerkzeuge sein können – etwa für eine schnelle Recherche oder den Zugang zu Lernplattformen.

Wenn Sie diesen Punkt einfach unter den Tisch fallen lassen, wirkt Ihre Argumentation sofort einseitig und wenig überzeugend. Greifen Sie ihn aber auf, können Sie Ihre Position viel cleverer und differenzierter verteidigen.

Strategien, um gegenargumente zu entkräften

Es gibt nicht den einen Königsweg, um ein Gegenargument auszuhebeln. Je nach Situation und Stärke des gegnerischen Punktes funktionieren unterschiedliche Taktiken besser. Wichtig ist nur, dass Sie nicht pauschal alles ablehnen, sondern überlegt vorgehen.

In der Praxis haben sich vor allem zwei Methoden bewährt:

- Der direkte Konter: Hier schießen Sie sozusagen direkt zurück. Sie widerlegen das Gegenargument mit stärkeren Fakten, besseren Belegen oder einer überlegenen Logik. Sie zeigen, warum der gegnerische Punkt auf falschen Annahmen beruht, veraltet ist oder entscheidende Aspekte übersieht.

- Teilweise Zustimmung, dann Relativierung: Manchmal steckt in einem Gegenargument ja ein wahrer Kern. Dann ist es oft viel klüger, diesem Punkt erstmal zuzustimmen, seine Bedeutung für die Gesamtdiskussion aber sofort wieder kleinzureden. Sie sagen im Grunde: „Ja, das stimmt schon, aber …“

Ein Gegenargument fair zu behandeln und es dann zu entkräften, ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von intellektueller Stärke. Es beweist, dass Ihre eigene Position so robust ist, dass sie sich nicht vor der Auseinandersetzung fürchten muss.

Schauen wir uns diese beiden Strategien mal am Beispiel der Handynutzung an.

Beispiel für den direkten Konter

- Gegenargument: „Smartphones ermöglichen Schülern den schnellen Zugriff auf Informationen und fördern so das selbstständige Lernen.“

- Ihre Entkräftung: „Der schnelle Zugriff auf Informationen klingt zwar gut, doch Studien zur kognitiven Belastung zeigen ein klares Bild: Die ständige Versuchung durch soziale Medien und Spiele zerstört die Konzentration im Unterricht. Der negative Effekt der Ablenkung überwiegt den Nutzen der schnellen Recherche bei Weitem – zumal man für diesen Zweck schulinterne Tablets viel gezielter einsetzen könnte.“

Beispiel für die teilweise Zustimmung

- Gegenargument: „Ein generelles Handyverbot ist lebensfremd. Schüler müssen doch lernen, verantwortungsvoll mit digitalen Medien umzugehen.“

- Ihre Entkräftung: „Das ist absolut richtig, Medienkompetenz ist eine Schlüsselqualifikation. Allerdings ist das Klassenzimmer, in dem es um Mathe oder Geschichte geht, der falsche Ort für dieses Training. Den verantwortungsvollen Umgang können Schüler in speziellen Projekttagen oder im Informatikunterricht viel besser und fokussierter lernen, ohne den Fachunterricht zu torpedieren.“

Mit diesen Techniken wirkt Ihre Argumentation nicht nur überzeugender, sondern auch spürbar ausgewogener und durchdachter.

Ein überzeugendes Fazit formulieren

Der letzte Eindruck ist oft der, der bleibt. Viele stecken ihre ganze Energie in die Einleitung und den Hauptteil, nur um den Schluss dann lieblos ausklingen zu lassen. Das ist ein grober Fehler! Ein starkes Fazit ist weit mehr als eine reine Zusammenfassung – es ist der Höhepunkt, der Ihre zentrale These im Kopf des Lesers fest verankert. Hier laufen alle Fäden zusammen, und Ihre Position erscheint als die einzig logische Schlussfolgerung.

Ein wirklich gutes Fazit schlägt immer den Bogen zurück zum Anfang. Erinnern Sie sich an die Frage oder das Problem, das Sie in der Einleitung aufgeworfen haben? Genau hier liefern Sie die endgültige Antwort, die sich aus all Ihren Argumenten ergibt. Das gibt Ihrem Text einen runden, geschlossenen Rahmen und fühlt sich für den Leser einfach richtig an.

Die Kernelemente eines starken Schlusses

Ein starker Schluss wiederholt nicht nur, er synthetisiert. Das heißt, Sie zählen nicht einfach noch mal Ihre Argumente auf. Stattdessen zeigen Sie, was diese Argumente in ihrer Gesamtheit bedeuten. Bringen Sie die Kernaussage Ihrer gesamten Argumentation hier noch einmal kurz und knackig auf den Punkt.

Ein gutes Fazit beantwortet die Frage, die sich jeder Leser am Ende stellt: „Okay, und was fange ich jetzt mit all diesen Informationen an?“ Es gibt Ihren Gedanken eine klare Richtung und einen bleibenden Sinn.

Präsentieren Sie Ihre Position als das logische Ergebnis Ihrer Beweisführung. Formulierungen wie „Wie die Analyse gezeigt hat …“ oder „Daraus wird deutlich, dass …“ helfen dabei. Damit unterstreichen Sie die Stimmigkeit Ihrer Gedanken und geben Ihrer These das letzte, entscheidende Siegel der Glaubwürdigkeit.

Was im Fazit unbedingt vermieden werden sollte

Der häufigste Fehler, den ich im Schlussteil sehe, ist das Aufwerfen völlig neuer Argumente. Das Fazit ist der Ort, an dem Sie die Ernte einfahren, nicht der, an dem Sie neue Samen säen. Jeder neue Gedanke an dieser Stelle verwirrt den Leser nur und schwächt die gesamte Struktur. Ihr Job ist es, den Sack zuzumachen – nicht, einen neuen aufzureißen.

Genauso wichtig: Schwächen Sie Ihre mühsam aufgebaute Position nicht durch unsichere Formulierungen ab. Floskeln wie „Meiner Meinung nach …“ oder „Ich glaube, dass …“ haben hier nichts verloren. Sie haben Ihre These bewiesen, also stehen Sie auch selbstbewusst dazu!

Denkanstöße für einen bleibenden Eindruck

Ein wirklich exzellentes Fazit geht oft noch einen kleinen Schritt weiter und bietet einen Ausblick. Nachdem Sie Ihre Position gefestigt haben, können Sie den Horizont ein wenig erweitern.

- Stellen Sie eine letzte, rhetorische Frage, die zum Nachdenken anregt.

- Geben Sie eine ganz konkrete Handlungsempfehlung.

- Skizzieren Sie kurz mögliche zukünftige Entwicklungen des Themas.

Solche Techniken sorgen dafür, dass Ihr Text auch nach dem Lesen im Kopf des Lesers weiterarbeitet. Falls Sie sich tiefer mit den formalen Anforderungen beschäftigen möchten, gerade im akademischen Bereich, finden Sie in unserem Leitfaden zum Schreiben eines Fazits für eine wissenschaftliche Arbeit noch mehr detaillierte Anleitungen.

Häufige fragen zum schreiben von argumentationen

Beim Schreiben einer Argumentation tauchen immer wieder die gleichen Fragen auf. Keine Sorge, das ist völlig normal. Eine wirklich überzeugende Argumentation aus dem Ärmel zu schütteln, ist ein Handwerk, das man lernt und übt.

Damit Sie typische Stolpersteine sicher umgehen und schnell wieder Tritt fassen, habe ich hier die häufigsten Fragen für Sie gesammelt und beantworte sie kurz und knackig.

Was ist der unterschied zwischen einer linearen und dialektischen argumentation?

Gerade am Anfang sorgt diese Frage oft für Verwirrung. Dabei geht es einfach nur darum, welchen Weg man wählt, um sein Ziel zu erreichen. Beide Ansätze haben ihre Berechtigung, passen aber zu unterschiedlichen Situationen.

Die lineare (oder auch steigernde) Argumentation ist der direkte Weg. Sie konzentrieren sich voll und ganz auf die Argumente, die Ihre eigene These untermauern. Der Clou dabei: Sie sortieren Ihre Argumente vom schwächsten zum stärksten. Das schlagkräftigste Argument kommt also ganz zum Schluss und bleibt am besten im Gedächtnis. Perfekt, wenn Sie eine klare Position ohne große Umschweife vertreten wollen.

Ganz anders funktioniert die dialektische (oder antithetische) Argumentation. Hier beziehen Sie ganz bewusst die Gegenseite mit ein. Sie stellen also erst ein Gegenargument vor und entkräften es dann direkt mit Ihrem eigenen, stärkeren Argument.

Dieser Ansatz wirkt oft viel souveräner, weil Sie zeigen, dass Sie sich wirklich tief mit dem Thema beschäftigt haben. Sie nehmen Kritikern quasi den Wind aus den Segeln, bevor sie überhaupt loslegen können.

Die dialektische Methode ist zwar anspruchsvoller, aber gerade bei kontroversen Themen fast immer die überzeugendere Wahl.

Wie viele argumente brauche ich wirklich?

Hier gilt eine goldene Regel, die ich nicht oft genug betonen kann: Qualität schlägt Quantität. Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass eine möglichst lange Liste an Argumenten automatisch überzeugender wirkt. Meistens ist genau das Gegenteil der Fall.

Ein paar wenige, dafür aber richtig starke und gut belegte Argumente, hinterlassen einen viel nachhaltigeren Eindruck als eine Flut oberflächlicher Behauptungen.

- Der bewährte Standard: Für die meisten Aufsätze sind drei starke Pro-Argumente eine hervorragende Grundlage.

- Die unverzichtbare Stütze: Jedes dieser Argumente braucht einen soliden Beleg (eine Tatsache, eine Statistik) und ein anschauliches Beispiel.

- Beim dialektischen Aufbau: Planen Sie zusätzlich etwa zwei relevante Gegenargumente ein, die Sie dann souverän widerlegen.

Konzentrieren Sie sich lieber darauf, Ihre drei besten Punkte absolut wasserdicht zu machen, anstatt sich mit zu vielen Nebenschauplätzen zu verzetteln.

Wie fange ich eine argumentation am besten an?

Der erste Satz entscheidet oft darüber, ob man Ihnen gespannt zuhört oder gedanklich schon abschaltet. Ein guter Anfang macht neugierig und zieht den Leser direkt ins Thema.

Vergessen Sie bitte unbedingt abgedroschene Phrasen wie „Schon immer haben die Menschen …“ oder „Seit jeher ist es so, dass …“. Das ist langweilig und nichtssagend. Starten Sie lieber mit einem echten Aufhänger, der sofort fesselt.

Hier sind ein paar Ideen, die in der Praxis gut funktionieren:

- Ein aktuelles Ereignis: Knüpfen Sie an eine Nachricht oder eine laufende Debatte an.

- Eine provokante Frage: Stellen Sie eine Frage, die zum Nachdenken anregt.

- Ein passendes Zitat: Ein starkes Zitat kann den perfekten thematischen Rahmen setzen.

- Eine persönliche Beobachtung: Eine kurze, nachvollziehbare Anekdote schafft sofort Nähe.

Egal, für welchen Einstieg Sie sich entscheiden: Ihre Einleitung muss am Ende immer Ihre zentrale These – also Ihre klare Behauptung – formulieren.

Welche fehler sollte ich im schluss vermeiden?

Das Fazit ist Ihre letzte Chance, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Der häufigste Fehler hierbei ist, plötzlich völlig neue Argumente oder Gedanken ins Spiel zu bringen. Der Schluss ist aber nur zum Zusammenfassen und Bekräftigen da, nicht um die Diskussion neu zu eröffnen.

Ein weiterer klassischer Fehler: die eigene Position durch unsichere Formulierungen wie „Meiner Meinung nach …“ unnötig abzuschwächen. Sie haben Ihre These doch gerade bewiesen, also stehen Sie auch selbstbewusst dazu! Fassen Sie Ihre stärksten Punkte einfach mit anderen Worten zusammen und zeigen Sie auf, was sich aus Ihrer Argumentation als Gesamterkenntnis ergibt.

Eine fundierte Argumentation zu verfassen, besonders im akademischen Kontext, kann eine echte Herausforderung sein. Wenn Sie Ihren Schreibprozess beschleunigen und gleichzeitig die Qualität Ihrer Texte verbessern möchten, könnte Arbento genau das Richtige für Sie sein. Unser KI-Assistent unterstützt Sie bei der Gliederung, formuliert präzise Textvorschläge und hilft bei der korrekten Zitierung nach deutschen Universitätsstandards. Testen Sie selbst, wie Sie mit Arbento schneller und stressfreier zu besseren wissenschaftlichen Arbeiten kommen.