Wissenschaftlich formulieren wie ein Profi

Wissenschaftlich zu formulieren, ist eine Kunst für sich. Es geht darum, auch die kompliziertesten Sachverhalte so darzustellen, dass sie präzise, objektiv und nachvollziehbar sind. Das Ziel ist eine glasklare Sprache, die den hohen akademischen Standards gerecht wird und Sie als Autor oder Autorin glaubwürdig macht.

Was eine präzise Formulierung wirklich ausmacht

Jeder, der schon mal vor einer Haus- oder Abschlussarbeit saß, kennt das Problem. Man hat die Fakten, aber wie verpackt man sie überzeugend? Genau hier liegt der Unterschied zwischen einer guten und einer herausragenden Arbeit. Professionell zu formulieren ist kein reiner Selbstzweck, sondern der direkte Weg zu besseren Noten und echter Anerkennung.

Der schmale Grat zwischen Alltagssprache und Wissenschaftsjargon

Im täglichen Gespräch werfen wir nur so mit vagen Begriffen um uns. Etwas ist „sehr wichtig“, eine Entwicklung „total überraschend“. In einer wissenschaftlichen Arbeit? Absolute No-Gos. Solche Formulierungen sind rein subjektiv und öffnen Tür und Tor für Fehlinterpretationen.

Die wissenschaftliche Sprache ist anders. Sie benennt Fakten glasklar, quantifiziert Aussagen, wo immer es geht, und lässt wertende Adjektive wie „gut“ oder „schlecht“ einfach weg. Dadurch schaffen Sie die nötige Distanz und Objektivität, die Ihre Argumente erst so richtig stark macht.

Denken Sie immer daran: Wissenschaftliches Schreiben zielt darauf ab, jede Form von Mehrdeutigkeit auszuschließen. Jeder Satz sollte so klar sein, dass er nur auf eine einzige Art und Weise verstanden werden kann.

Ein konkretes Beispiel aus dem Schreiballtag

Nehmen wir an, Sie schreiben eine Seminararbeit über die Auswirkungen von Social-Media-Nutzung. Ein erster Entwurf könnte so klingen:

- So besser nicht: „Viele junge Leute nutzen Social Media sehr oft, was ziemlich schlecht für ihre Konzentration sein kann.“

Diese Aussage ist schwach. Begriffe wie „viele“, „sehr oft“ oder „ziemlich schlecht“ sind nicht messbar und klingen eher nach einer persönlichen Meinung als nach einer fundierten Analyse.

Jetzt schleifen wir den Satz und formulieren ihn wissenschaftlich:

- So wird ein Schuh draus: „Eine Studie von Schmidt (2023) belegt, dass 75 % der befragten 18- bis 24-Jährigen täglich mehr als drei Stunden auf Social-Media-Plattformen verbringen. Dies korreliert mit einer signifikanten Abnahme der durchschnittlichen Aufmerksamkeitsspanne um 15 % bei kognitiven Tests.“

Der Unterschied springt einen förmlich an, oder? Die zweite Version ist spezifisch, sie nennt ihre Quelle und untermauert die Aussage mit harten Zahlen. Hier wird nicht aus dem Bauch heraus argumentiert, sondern auf der Basis von Fakten. Genau das verleiht Ihrer Arbeit sofort mehr Gewicht.

Die Grundpfeiler des wissenschaftlichen Stils

Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, habe ich die wichtigsten Eckpfeiler für eine saubere wissenschaftliche Sprache in einer Tabelle zusammengefasst. Sehen Sie diese als eine Art Spickzettel für Ihre nächste Arbeit.

Diese Tabelle gibt Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Merkmale, die eine gute wissenschaftliche Formulierung ausmachen.

| Merkmal | Konkrete Umsetzung | Ihr Vorteil |

|---|---|---|

| Präzision | Verwenden Sie exakte Fachbegriffe und quantifizierbare Daten statt allgemeiner Aussagen. | Ihre Argumente werden unmissverständlich und nachprüfbar. |

| Objektivität | Vermeiden Sie persönliche Meinungen und wertende Adjektive („interessant“, „leider“). | Ihre Arbeit wirkt neutral, seriös und faktenbasiert. |

| Klarheit | Bauen Sie einfache, logische Sätze und vermeiden Sie verschachtelte Konstruktionen. | Ihre Leser können Ihren Gedankengängen mühelos folgen. |

| Nachvollziehbarkeit | Belegen Sie jede These konsequent mit Quellen und transparenten Daten. | Ihre Schlussfolgerungen gewinnen an Überzeugungskraft und Glaubwürdigkeit. |

Wenn Sie diese vier Punkte verinnerlichen, haben Sie bereits das Fundament für eine überzeugende wissenschaftliche Arbeit gelegt. Es geht darum, eine Gewohnheit zu entwickeln, die Ihre Texte auf ein neues Level hebt.

Präzision und Objektivität als Fundament für Ihre Arbeit

Wenn Sie Ihre Texte auf ein akademisches Niveau heben wollen, sind Präzision und Objektivität die beiden entscheidenden Werkzeuge in Ihrem Kasten. Das ist mehr als nur eine Stilfrage – es ist die Grundlage, die eine gute von einer herausragenden wissenschaftlichen Arbeit unterscheidet. Wer lernt, diese Prinzipien konsequent anzuwenden, schärft nicht nur das eigene Denken, sondern sorgt auch dafür, dass die eigene Argumentation felsenfest steht.

Stellen Sie sich vor, Sie bauen ein Haus: Präzision ist das exakt zugeschnittene Baumaterial, Objektivität das stabile Fundament. Fehlt eines von beiden, gerät das ganze Konstrukt ins Wanken.

Schluss mit vager Sprache: Der Weg zu exakten Fachtermini

Im Alltag kommen wir mit ungenauen Formulierungen wunderbar zurecht. Wir sprechen von „vielen Leuten“, „deutlichen Verbesserungen“ oder „einigen Experten“. In einer wissenschaftlichen Arbeit sind solche Aussagen aber Gift, denn sie lassen zu viel Raum für Interpretation und werfen mehr Fragen auf, als sie beantworten.

Ihr erster Schritt ist also, diese schwammigen Begriffe aus Ihrem Vokabular zu verbannen. Ersetzen Sie sie konsequent durch harte Fakten, quantifizierbare Daten und die korrekten Fachtermini. Das ist ein klares Signal an Ihre Betreuer, dass Sie Ihr Thema wirklich durchdrungen haben.

Hier ein paar typische Beispiele aus der Praxis, die den Unterschied verdeutlichen:

- Alltagssprachlich: „Die neue Methode ist viel besser.“

- Wissenschaftlich präzise: „Die neue Methode senkt die Fehlerquote im Vergleich zum etablierten Verfahren X um 12 %.“

- Alltagssprachlich: „Die Teilnehmer zeigten danach mehr Interesse.“

- Wissenschaftlich präzise: „Nach der Intervention stieg die selbstberichtete Motivation der Teilnehmer auf der Likert-Skala von einem Durchschnittswert von 2,1 auf 4,3.“

Am Anfang braucht das etwas Übung. Ein praktischer Tipp von mir: Gehen Sie Ihren fertigen Textentwurf gezielt nach wertenden oder ungenauen Wörtern wie sehr, gut, viel, oft oder schlecht durch. Fordern Sie sich selbst heraus, jeden dieser Begriffe durch einen konkreten Beleg oder eine präzise Messung zu ersetzen.

Die Kunst, neutral zu bleiben: Objektivität in der Darstellung

Die zweite Säule ist die Objektivität. Ihre Rolle als Wissenschaftler ist die des neutralen Beobachters und Analytikers. Es geht darum, Fakten zu präsentieren – nicht, Ihre persönliche Begeisterung oder Enttäuschung zu teilen. Ihre Argumentation muss für sich selbst sprechen, ohne durch subjektive Färbungen beeinflusst zu werden.

Vermeiden Sie daher unbedingt wertende Wörter. Formulierungen wie „interessanterweise“, „erstaunlicherweise“ oder „leider“ haben in einer wissenschaftlichen Arbeit nichts verloren. Sie signalisieren eine persönliche Haltung und untergraben die Glaubwürdigkeit Ihrer Analyse.

Ein zentrales Ziel beim wissenschaftlichen Schreiben ist es, eine kritische Distanz zum Untersuchungsgegenstand zu wahren. Überzeugen Sie nicht mit Emotionen, sondern mit der Stichhaltigkeit Ihrer Belege.

Statt also zu schreiben: „Überraschenderweise zeigte sich kein Zusammenhang“, formulieren Sie es neutral und fachlich korrekt: „Entgegen der Ausgangshypothese konnte kein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen den Variablen X und Y nachgewiesen werden.“ Das klingt nicht nur professioneller, sondern ist auch präziser, weil es sich direkt auf die wissenschaftliche Methodik bezieht.

Zur Objektivität gehört auch der lückenlose und korrekte Nachweis Ihrer Quellen. Jede Aussage, die nicht auf Ihren eigenen Daten beruht, muss belegt werden. Das untermauert nicht nur Ihre Argumente, sondern zeigt auch, dass Sie sich mit dem aktuellen Forschungsstand auseinandergesetzt haben. Die richtige Zitation ist dabei entscheidend. Wenn Sie unsicher sind, wie das geht, finden Sie in unserem Leitfaden zum APA zitieren eine verlässliche Anleitung.

Wie Sie Präzision und Objektivität zur Gewohnheit machen

Um diese Prinzipien fest in Ihrem Schreibprozess zu verankern, hilft eine einfache Checkliste, die Sie bei jeder Überarbeitung durchgehen. Fragen Sie sich bei jedem Absatz:

- Präzision: Wo habe ich ungenaue Begriffe wie „einige“ oder „oft“ verwendet? Kann ich stattdessen konkrete Zahlen, Daten oder exakte Fachbegriffe einsetzen?

- Objektivität: Schleichen sich wertende Adjektive oder Adverbien wie „faszinierend“ oder „bedauerlicherweise“ ein? Formuliere ich eine persönliche Meinung oder lasse ich die Fakten sprechen?

- Nachvollziehbarkeit: Ist jede fremde Aussage und jeder Fakt mit einer Quelle belegt?

Anfangs mag dieser Prozess mühsam erscheinen, aber er wird schnell zur zweiten Natur. Er zwingt Sie, klarer zu denken und Ihre Argumente auf den Punkt zu bringen. Das Ergebnis ist ein Text, der nicht nur professionell wirkt, sondern auch inhaltlich absolut überzeugt.

Klare Sätze und logische Absätze: Das A und O für verständliche Texte

Man kann die präzisesten Fachbegriffe und die stärksten Argumente haben – wenn sie in einem Wirrwarr aus unstrukturierten Sätzen und Absätzen stecken, verpufft ihre Wirkung. Ein klarer Aufbau und logische Sätze sind das Rückgrat jeder guten wissenschaftlichen Arbeit. Sie sind der rote Faden, an dem sich Ihre Leser entlanghangeln.

Fehlt diese Struktur, wirkt selbst die beste Forschung chaotisch und unzugänglich. Ein logischer Aufbau sorgt dafür, dass Ihre Gedanken nicht nur verstanden, sondern auch als überzeugend wahrgenommen werden.

Schluss mit dem Schachtelsatz-Chaos

Schachtelsätze sind der natürliche Feind der Verständlichkeit. Sie entstehen, wenn man versucht, zu viele Informationen, Nebengedanken und Einschübe in einen einzigen Satz zu quetschen. Das Ergebnis ist meist ein sprachliches Ungetüm, das selbst die aufmerksamsten Leser ins Straucheln bringt.

Die Lösung ist eigentlich ganz einfach: Ein Hauptgedanke pro Satz. Wenn Sie merken, dass ein Satz über mehrere Zeilen läuft und sich die Kommas häufen, halten Sie kurz inne. Fragen Sie sich: Könnte ich das nicht viel besser in zwei oder drei Sätzen sagen?

- So lieber nicht: „Die Studie, die im Jahr 2022 von einer Forschergruppe der Universität Berlin durchgeführt wurde und deren Ziel es war, die Auswirkungen von urbanem Grün auf die psychische Gesundheit der Anwohner zu untersuchen, was angesichts der steigenden Urbanisierung von großer Bedeutung ist, kam zu dem Ergebnis, dass bereits kleine Grünflächen einen positiven Effekt haben.“

- Viel besser: „Eine Forschergruppe der Universität Berlin führte 2022 eine Studie durch. Sie untersuchte die Auswirkungen von urbanem Grün auf die psychische Gesundheit der Anwohner – ein angesichts der fortschreitenden Urbanisierung wichtiges Thema. Das Ergebnis: Schon kleine Grünflächen haben einen positiven Effekt.“

Der zweite Text ist nicht nur leichter zu lesen, er wirkt auch viel souveräner. Durch die klaren Schnitte können die Leser die einzelnen Informationen besser aufnehmen und verarbeiten.

Der rote Faden: Wie Sie alles logisch verknüpfen

Klare Sätze sind die eine Sache. Die andere ist, sie sinnvoll miteinander zu verbinden. Genau hier kommen Verbindungswörter (Konjunktionen und Adverbien) ins Spiel. Sie sind die Wegweiser in Ihrer Argumentation und zeigen, wie die einzelnen Sätze und Absätze zusammenhängen.

Diese kleinen Wörter signalisieren, ob eine Aussage die vorherige begründet, ihr widerspricht, sie ergänzt oder eine Schlussfolgerung einleitet.

Ein gut strukturierter Text ist wie eine geführte Tour durch Ihre Gedankenwelt. Verbindungswörter sind die Wegweiser, die sicherstellen, dass niemand vom Weg abkommt.

Ein paar Beispiele für logische Verknüpfungen:

- Begründung: weil, da, denn, aufgrund von

- Folge: folglich, daher, somit, infolgedessen

- Gegensatz: jedoch, aber, während, wohingegen, im Gegensatz dazu

- Ergänzung: außerdem, zudem, ebenfalls, darüber hinaus

- Einschränkung: allerdings, zwar … aber, insofern

Wenn Sie diese Wörter gezielt einsetzen, wirkt Ihr Text nicht wie eine lose Ansammlung von Fakten, sondern wie eine schlüssige und überzeugende Argumentationskette.

Aktiv oder Passiv? Eine Frage des Stils

Die Debatte um Aktiv und Passiv ist ein Klassiker. Lange Zeit galt das Passiv als das Nonplusultra der wissenschaftlichen Objektivität. Diese Ansicht hat sich aber gewandelt. Heute wissen wir: Zu viel Passiv macht einen Text unpersönlich, sperrig und unnötig kompliziert.

Die Entscheidung für Aktiv oder Passiv sollte also immer bewusst getroffen werden und vom jeweiligen Kontext abhängen.

Wann das Passiv eine gute Wahl ist:

- Wenn die handelnde Person unwichtig oder unbekannt ist: „Die Proben wurden bei -20 °C gelagert.“ (Wer genau das gemacht hat, ist für die Methode irrelevant.)

- Wenn der Prozess im Mittelpunkt stehen soll: „Zuerst wird die Lösung erhitzt, anschließend wird sie gefiltert.“ (Hier geht es rein um den Ablauf.)

Wann das Aktiv besser passt:

- Um Verantwortung klar zu zeigen: „Ich habe mich für diese Methode entschieden, weil …“ (Das schafft Transparenz bei methodischen Entscheidungen.)

- Um Texte lebendiger zu machen: „Die Analyse zeigt, dass …“ klingt einfach dynamischer als das steife „Es wird gezeigt, dass …“.

Als Faustregel gilt: Nutzen Sie das Aktiv, wann immer es geht. Greifen Sie nur dann zum Passiv, wenn es einen wirklich guten Grund dafür gibt. Ein gekonnter Wechsel zwischen beiden Formen macht Ihren Text am Ende nicht nur stilistisch besser, sondern auch deutlich angenehmer zu lesen.

Typische Formulierungsfehler und wie Sie sie vermeiden

Jeder, der schreibt, macht Fehler – das ist völlig normal. Doch gerade in einer wissenschaftlichen Arbeit können schon kleine sprachliche Ungenauigkeiten die ganze Argumentation ins Wanken bringen. Sehen Sie diesen Abschnitt als Ihre persönliche Checkliste, mit der Sie die häufigsten Stolpersteine sicher umschiffen und Ihrem Text beim Überarbeiten den letzten Schliff geben.

Die Kunst besteht darin, ein Gespür für die typischen Schwachstellen im eigenen Text zu entwickeln. Wenn Sie lernen, diese zu erkennen und gezielt zu verbessern, ist das ein riesiger Schritt auf dem Weg zu einer professionellen wissenschaftlichen Formulierung.

Füllwörter und Weichmacher: Weg damit!

Eines der hartnäckigsten Probleme sind Füllwörter. Kleine Wörter wie eigentlich, gewissermaßen, quasi, irgendwie oder ziemlich haben eine große Wirkung: Sie schwächen Ihre Aussagen ab. Damit signalisieren Sie unbewusst Unsicherheit und blähen Ihren Text unnötig auf.

- Schwache Formulierung: „Die Ergebnisse sind eigentlich recht eindeutig.“

- Starke Alternative: „Die Ergebnisse sind eindeutig.“

Machen Sie sich die Mühe und gehen Sie Ihren Entwurf Wort für Wort durch. Streichen Sie diese Weichmacher konsequent. Sie werden staunen, wie viel prägnanter und überzeugender Ihr Text sofort klingt. Die Gretchenfrage lautet immer: Verändert sich die Kernaussage, wenn ich das Wort weglasse? Meistens lautet die Antwort nein.

Vom Nominalstil zu aktiven Verben

Der Nominalstil ist so etwas wie die Berufskrankheit akademischer Texte. Gemeint ist die übermäßige Nutzung von Substantiven, wo eigentlich ein Verb hingehört. Das Ergebnis? Sperrige, unpersönliche und oft schwer verständliche Satzmonster.

- Schwache Formulierung: „Es erfolgte die Durchführung einer Analyse der Daten.“

- Starke Alternative: „Die Daten wurden analysiert.“ oder, noch besser: „Wir analysierten die Daten.“

Halten Sie Ausschau nach Wörtern, die auf -ung, -heit, -keit oder -ion enden. Fast immer lassen sie sich durch ein starkes, aktives Verb ersetzen. Ihre Sprache wird dadurch nicht nur direkter, sondern auch lebendiger.

Ein guter wissenschaftlicher Text glänzt nicht durch komplizierte Substantive, sondern dadurch, dass er komplexe Themen klar und aktiv darstellt. Direktheit ist hier ein Zeichen von Souveränität, nicht von Simplizität.

Achtung, unklare Pronomen!

Ein weiterer Klassiker, der schnell zu Missverständnissen führt, sind Pronomen wie er, sie, es, dieser oder welcher, deren Bezug nicht sofort klar ist.

- Unklare Formulierung: „Der Forscher bat den Probanden um seine Zustimmung. Er war sichtlich nervös.“ (Wer war nervös? Der Forscher oder der Proband?)

- Klare Alternative: „Der Forscher bat den Probanden um seine Zustimmung. Der Proband war sichtlich nervös.“

Lesen Sie jeden Satz mit dieser Frage im Hinterkopf: Ist der Bezug für den Leser absolut eindeutig? Im Zweifel gilt: Wiederholen Sie lieber das Substantiv oder formulieren Sie den Satz komplett um. Klarheit geht immer vor.

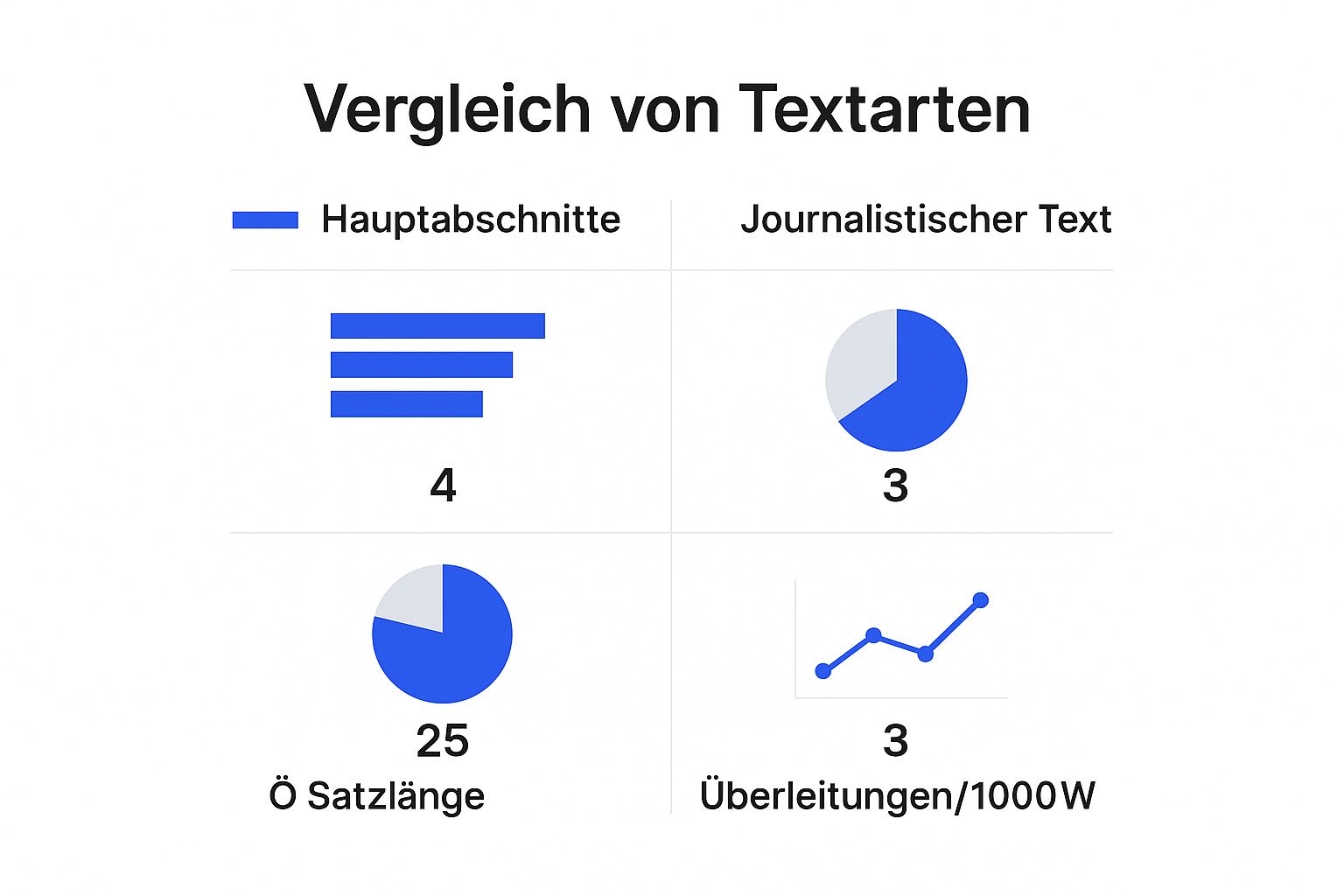

Die folgende Grafik zeigt übrigens, wie sich wissenschaftliche Texte auch strukturell von anderen Textarten, wie etwa journalistischen Beiträgen, unterscheiden.

Man erkennt, dass wissenschaftliche Texte oft längere Sätze und eine höhere Dichte an verbindenden Elementen aufweisen. Das unterstreicht noch einmal, wie wichtig eine glasklare und präzise Formulierung ist.

Häufige Fehler und ihre besseren Alternativen

Um Ihnen die Korrekturphase etwas zu erleichtern, habe ich hier eine Tabelle zusammengestellt. Diese zeigt Ihnen typische schwache Formulierungen und wie Sie diese durch präzise und wissenschaftlich angemessene Alternativen ersetzen können.

| Schwache Formulierung | Das Problem dahinter | Starke Alternative |

|---|---|---|

| „Man kann sagen, dass …“ | Unpersönlich und vage; es wird nicht klar, wer diese Position vertritt. | „Die Analyse zeigt, dass …“ oder „Schmidt (2023) argumentiert, dass …“ |

| „Es ist interessant, dass …“ | Subjektive Wertung; die Relevanz sollte aus den Fakten selbst hervorgehen. | „Die Ergebnisse deuten auf einen bisher unbeachteten Zusammenhang hin.“ |

| „eine Vielzahl von Gründen“ | Unpräzise und nicht quantifizierbar; eine leere Floskel. | „Drei zentrale Gründe sind zu nennen: erstens …, zweitens …, drittens …“ |

Nutzen Sie diese Übersicht als praktisches Werkzeug, um Ihre eigenen Texte zu schärfen. Wenn Sie diese typischen Fehler konsequent vermeiden, verbessern Sie nicht nur die Sprache Ihrer Arbeit, sondern stärken vor allem die argumentative Kraft und die wissenschaftliche Seriosität.

Werkzeuge und Techniken für den wissenschaftlichen Schreiballtag

Gute wissenschaftliche Formulierungen fallen einem nicht einfach in den Schoß. Vielmehr ist es eine Fähigkeit, die man sich antrainieren kann – so wie ein Handwerk. Im Grunde geht es darum, sich einen persönlichen Werkzeugkoffer zusammenzustellen, auf den Sie im Schreiballtag immer wieder zurückgreifen können. Mit den richtigen Methoden wird der Prozess nicht nur deutlich leichter, sondern auch Ihr Ergebnis um Längen besser.

Viele Studierende setzen sich unter Druck, weil sie glauben, schon der erste Entwurf müsse perfekt sein. Das ist ein absoluter Mythos. Wissenschaftliches Schreiben ist ein ständiges Hin und Her aus Entwerfen, Überarbeiten und Verfeinern. Der erste Wurf ist fast nie der letzte.

Ihren Fachwortschatz gezielt erweitern

Ein präziser Fachwortschatz ist die eigentliche Währung in der Wissenschaft. Er zeigt, dass Sie sich im Thema auskennen und hilft Ihnen, komplexe Ideen ohne Missverständnisse auf den Punkt zu bringen. Doch wie baut man sich so einen Wortschatz auf, ohne dass es nach auswendig gelerntem Jargon klingt?

Eine Methode, die sich für mich persönlich immer wieder bewährt hat, ist das Führen eines kleinen, digitalen Glossars. Erstellen Sie sich einfach eine Tabelle oder ein Dokument und notieren Sie für jeden wichtigen Fachartikel, den Sie lesen, drei Dinge:

- Der Fachbegriff: Schreiben Sie das Wort genau so auf, wie es im Text steht.

- Die Definition in eigenen Worten: Formulieren Sie, was der Begriff für Sie bedeutet. Das zwingt Sie, ihn wirklich zu durchdringen.

- Ein Anwendungsbeispiel: Kopieren Sie sich den Satz aus dem Originaltext heraus, in dem der Begriff verwendet wird. So behalten Sie den Kontext im Blick.

Durch diese aktive Auseinandersetzung bleiben die Begriffe viel besser im Gedächtnis hängen als beim reinen Lesen. Ganz nebenbei entsteht so Ihr persönliches Nachschlagewerk, das mit jeder Quelle wächst und Ihnen beim Schreiben Gold wert sein wird.

Digitale Helfer klug einsetzen

Natürlich müssen wir das Rad nicht neu erfinden. Uns stehen heute jede Menge digitale Werkzeuge zur Verfügung, die uns bei Grammatik, Stil und Formulierungen unter die Arme greifen. Programme wie die Rechtschreibprüfung in Word, der Duden Mentor oder auch LanguageTool sind fantastische Helfer, um Tippfehler und grobe Schnitzer zu finden.

Ich nutze solche Tools gerne für einen ersten, groben Korrekturdurchgang. Sie spüren uneinheitliche Schreibweisen oder Kommafehler auf, die man selbst schnell mal übersieht. Manche geben sogar Hinweise zum Stil, etwa wenn man zu viele Füllwörter nutzt oder Sätze im Passiv formuliert.

Aber Achtung: Verlassen Sie sich niemals blind auf diese Programme. Ein Algorithmus versteht den wissenschaftlichen Kontext Ihrer Arbeit nicht. Ein Tool markiert einen Satz vielleicht als „zu lang“, obwohl genau diese Komplexität fachlich notwendig ist. Am Ende sind Sie selbst der beste Lektor für Ihren Text.

Auch ein Thesaurus kann nützlich sein, um ständige Wortwiederholungen zu vermeiden. Gehen Sie damit aber behutsam um. Ersetzen Sie ein Wort nur dann durch einen Vorschlag, wenn Sie dessen Bedeutung und feine Nuancen wirklich kennen. Ein unpassendes Synonym kann die ganze Aussage verfälschen und wirkt schnell unprofessionell.

Lernen von den Besten: Aktives Lesen

Eine der wirkungsvollsten Techniken ist gleichzeitig eine der einfachsten: Lesen Sie gute Fachartikel aus Ihrer Disziplin. Aber lesen Sie nicht nur, um die Inhalte zu verstehen, sondern lesen Sie wie ein Schriftsteller. Beobachten Sie ganz gezielt, wie die Autoren ihre Gedanken in Worte fassen.

- Wie leiten sie einen neuen Absatz ein?

- Mit welchen Wörtern verknüpfen sie ihre Argumente zu einer logischen Kette?

- Wie schaffen sie es, Daten und Ergebnisse sachlich und klar darzustellen?

Markieren Sie sich Formulierungen, die Sie besonders elegant oder treffend finden. Es geht nicht darum, diese Sätze abzuschreiben, sondern darum, Ihr eigenes Sprachgefühl zu schärfen. So entwickeln Sie mit der Zeit ein fast intuitives Gespür dafür, was in Ihrem Fachbereich als guter wissenschaftlicher Stil gilt.

Letztendlich ist die finale Überarbeitung der entscheidende Schritt. Ein sauberer, fehlerfreier Text ist die Grundlage für eine gute Bewertung. Im Leitfaden zum Korrekturlesen einer Hausarbeit finden Sie weitere wertvolle Tipps, wie Sie Ihrer Arbeit den letzten Schliff geben. Nach all der Mühe, die Sie in den Inhalt und die Formulierungen gesteckt haben, ist dieser Schritt unerlässlich, um Ihre Professionalität zu unterstreichen.

Ein Fazit für Ihre akademische Zukunft

Fassen wir einmal zusammen, was wirklich zählt. Die Fähigkeit, wissenschaftlich exakt zu formulieren, ist viel mehr als nur eine lästige Pflicht für die nächste Hausarbeit. Es ist eine der wichtigsten Kompetenzen, die Sie im Studium erlernen.

Diese Fähigkeit legt den Grundstein für Ihren späteren Erfolg, sei es im weiteren Studium oder auf dem Weg in die Forschung. Sie ist das Fundament, auf dem Ihre gesamte Glaubwürdigkeit als Experte oder Expertin ruht.

Wer komplexe Themen klar, präzise und überzeugend auf den Punkt bringen kann, dem stehen viele Türen offen. Das gilt für die Veröffentlichung eines Papers genauso wie für einen erfolgreichen Forschungsantrag oder eine souveräne Präsentation vor kritischem Publikum.

Betrachten Sie das, was Sie hier gelernt haben, nicht als eine Hürde, sondern als eine echte Investition in Ihre berufliche Zukunft. Jede Minute, die Sie in Ihren wissenschaftlichen Ausdruck stecken, wird sich später vielfach auszahlen.

Wie Sie sich als Fachperson etablieren

Ein guter wissenschaftlicher Stil hebt Sie von anderen ab. Er beweist, dass Sie nicht nur Fakten aufsagen können. Er zeigt, dass Sie in der Lage sind, diese Fakten analytisch zu durchdringen und in einen größeren Zusammenhang zu stellen.

Genau diese Kompetenz ist im akademischen wie im beruflichen Umfeld Gold wert. In Deutschland wurde das längst erkannt: Im Jahr 2023 flossen rund 129,7 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung (FuE) – ein Anstieg von 7 % im Vergleich zu den Vorjahren. Mehr dazu können Sie beim Statistischen Bundesamt nachlesen.

Diese Zahlen zeigen eindrücklich, wie dringend qualifizierte Fachkräfte gebraucht werden, die Forschungsergebnisse auch professionell kommunizieren können. Ihre Fähigkeit, wissenschaftlich zu schreiben, macht Sie zu einem wertvollen Teil dieses Systems.

Der letzte Feinschliff für Ihre Arbeit

Jede einzelne Technik, die Sie anwenden – vom Streichen unnötiger Füllwörter bis hin zu einem klaren Satzbau –, schärft Ihre Argumentation. Man kann es sich wie das Schleifen eines Diamanten vorstellen: Erst die präzise Bearbeitung bringt seinen wahren Wert zum Vorschein.

Vergessen Sie nie: Der beste Inhalt verliert an Kraft, wenn er unsauber präsentiert wird. Ein starker Abschluss rundet Ihre Arbeit perfekt ab und hinterlässt einen bleibenden, positiven Eindruck. Wenn Sie hier noch unsicher sind, hilft Ihnen unser Leitfaden zum Schreiben eines Fazits für eine wissenschaftliche Arbeit weiter.

Am Ende des Tages ist wissenschaftliches Formulieren vor allem eine Denkweise. Es trainiert Sie darin, logisch, strukturiert und auf Basis von Fakten zu argumentieren. Das sind Fähigkeiten, die in jedem anspruchsvollen Beruf unbezahlbar sind und Sie als kompetente Fachperson auszeichnen.

Fragen aus der Praxis: Wissenschaftliches Formulieren auf den Punkt gebracht

Zum Schluss beantworte ich noch ein paar Fragen, die mir in der Praxis immer wieder begegnen. Betrachten Sie diesen Abschnitt als kleinen Spickzettel, um typische Stolpersteine beim wissenschaftlichen Schreiben sicher zu umschiffen.

Darf ich in einer Hausarbeit wirklich „ich“ schreiben?

Ja, aber es kommt auf den Kontext an. Die Zeiten, in denen man sich strikt hinter unpersönlichen Formulierungen verstecken musste, sind in vielen Fachbereichen vorbei. Heute ist die Ich-Form oft sogar erwünscht.

Sie eignet sich perfekt, um die eigene Vorgehensweise klarzumachen oder eine These deutlich zu positionieren. Ein Satz wie „In dieser Arbeit vertrete ich die These, dass ...“ zeigt eine selbstbewusste Haltung. Vermeiden sollten Sie die Ich-Form allerdings für rein subjektive Eindrücke, wie zum Beispiel „Ich finde dieses Thema sehr spannend“. Das wirkt schnell unwissenschaftlich.

Ein Tipp aus Erfahrung: Klären Sie das am besten immer direkt mit Ihrem Betreuer oder Ihrer Betreuerin ab. Die Regeln können sich je nach Institut oder sogar Lehrstuhl stark unterscheiden. Sicher ist sicher.

Wie finde ich die richtigen Fachbegriffe für mein Thema?

Der beste Weg führt über das Lesen. Tauchen Sie tief in die aktuelle Fachliteratur ein und achten Sie dabei nicht nur auf den Inhalt, sondern ganz bewusst auf die Sprache. Legen Sie sich eine Liste oder ein kleines Glossar mit den zentralen Begriffen an, die Ihnen immer wieder begegnen.

Fachwörterbücher sind ebenfalls ein großartiges Werkzeug, um Definitionen zu prüfen und passende Synonyme zu finden. Und unterschätzen Sie nicht den Austausch mit anderen Studierenden! Oft merkt man erst im Gespräch, ob man einen Begriff wirklich verstanden hat und richtig anwendet.

Was ist der schnellste Weg, um komplizierte Sätze zu vereinfachen?

Lesen Sie Ihre Sätze laut vor. Ganz ehrlich. Jedes Mal, wenn Sie ins Stocken geraten, den Faden verlieren oder nach Luft schnappen müssen, ist der Satz zu verschachtelt. Hier hilft eine einfache Regel: Ein Gedanke pro Satz.

Machen Sie lieber einen Punkt mehr und trennen Sie Bandwurmsätze konsequent auf. Ein weiterer Trick ist, Substantivierungen wieder in Verben zu verwandeln. Statt „Die Durchführung der Analyse erfolgte ...“ schreiben Sie einfach: „Wir haben die Daten analysiert.“ oder „Die Analyse zeigt ...“. Sie werden staunen, wie viel klarer und dynamischer Ihr Text dadurch sofort wird.

Möchten Sie den gesamten Prozess des wissenschaftlichen Schreibens beschleunigen? Arbento ist eine Art persönlicher KI-Assistent, der Sie von der Gliederung über die Formulierung bis hin zur Zitation begleitet. Wenn Sie neugierig sind, wie Sie schneller zu besseren Ergebnissen kommen, finden Sie mehr auf https://arbento.de.