Masterarbeit Korrekturlesen: Tipps für eine perfekte Arbeit

Das Korrekturlesen deiner Masterarbeit ist der entscheidende letzte Schritt. Er sichert nicht nur die Qualität deiner Arbeit, sondern sorgt auch für einen professionellen Eindruck. Es geht hier um viel mehr als nur Tippfehler – du gibst deiner monatelangen Forschung den finalen Schliff.

Warum eine saubere Korrektur über deine Note entscheidet

Stell dir das mal vor: Du hast Monate, vielleicht sogar ein ganzes Jahr, intensiv geforscht, Daten analysiert und eine starke Argumentation auf die Beine gestellt. Diese ganze harte Arbeit hat eine Präsentation verdient, die ihre Qualität auch wirklich widerspiegelt.

Fehlerhafte Formatierungen, ständige Kommafehler oder uneinheitliche Schreibweisen sind wie Kratzer auf einem sonst perfekten Bild. Sie lenken einfach ab und trüben den Gesamteindruck deiner Leistung.

Prüfer lesen täglich Dutzende solcher Arbeiten. Eine saubere, fehlerfreie Masterarbeit signalisiert ihnen sofort, dass du wissenschaftlich sorgfältig gearbeitet und den akademischen Prozess ernst genommen hast. Es zeigt, dass du nicht nur inhaltlich, sondern auch formal höchste Ansprüche erfüllst.

Eine makellose Arbeit schafft Vertrauen. Ist der Text flüssig lesbar und frei von Fehlern, können sich die Prüfer voll und ganz auf deine Argumente konzentrieren, anstatt über holprige Sätze zu stolpern.

Dieser psychologische Effekt ist nicht zu unterschätzen. Eine fehlerhafte Arbeit kann schnell Zweifel an der Genauigkeit deiner Forschung säen, selbst wenn diese inhaltlich absolut solide ist.

Die Bedeutung formaler Perfektion

Die Realität im akademischen Betrieb ist da ziemlich eindeutig: Eine gründliche Korrektur ist kein Luxus, sondern eine absolute Notwendigkeit. Denk mal über diese Punkte nach:

- Der erste Eindruck zählt: Ein fehlerfreies Inhaltsverzeichnis und eine saubere Einleitung stimmen den Prüfer von Anfang an positiv. Das signalisiert Qualität, bevor er überhaupt richtig eingestiegen ist.

- Die Glaubwürdigkeit deiner Ergebnisse: Formale Mängel können die wahrgenommene Zuverlässigkeit deiner Daten und Analysen untergraben. Ein präziser, sauberer Text stärkt hingegen deine wissenschaftliche Autorität.

- Der entscheidende Vorteil: Liegen zwei Arbeiten inhaltlich auf einem ähnlichen Niveau, kann die formale Qualität oft das Zünglein an der Waage für die bessere Note sein.

Damit bist du auch in guter Gesellschaft. Branchenschätzungen zufolge werden in Deutschland jährlich über 100.000 Masterarbeiten eingereicht. Davon lassen rund 40–50 % ihre Arbeit professionell prüfen.

Tausende Studierende setzen also auf ein professionelles Korrekturlesen ihrer Masterarbeit, um das Beste aus ihrer Note herauszuholen. Weitere Einblicke dazu geben zum Beispiel die Experten von textprofil.at. Dieser Trend zeigt, dass eine sorgfältige Korrektur längst zum Standard für hochwertige Abschlussarbeiten gehört.

Die richtige Vorbereitung ist die halbe Miete

Bevor du dich überhaupt auf die Jagd nach Tippfehlern und Kommafehlern machst, brauchst du eine gute Strategie. Das effektive Korrekturlesen einer Masterarbeit beginnt nämlich nicht beim ersten Satz, sondern damit, die Weichen richtig zu stellen.

Der wichtigste – und am häufigsten unterschätzte – Tipp ist simpel: Gönn dir eine Pause. Sobald das letzte Wort getippt ist, klapp den Laptop zu. Lass deine Arbeit für mindestens zwei bis drei Tage einfach liegen. Du hast Monate damit verbracht und bist inzwischen wahrscheinlich "betriebsblind". Das bedeutet, du liest nicht mehr, was wirklich auf dem Papier steht, sondern das, was du im Kopf hast.

Diese Pause ist Gold wert. Sie verschafft dir die nötige Distanz, um deine eigenen Sätze und Argumente wieder mit einem frischen, kritischen Blick zu sehen – fast so, als würdest du den Text einer fremden Person lesen.

Richte dein Dokument für die Fehlerjagd ein

Ein kleiner visueller Trick kann Wunder wirken. Um Fehler aus ihrem gewohnten Versteck zu locken, formatier dein Dokument einfach mal um. Dein Gehirn kennt das gewohnte Schriftbild inzwischen auswendig, eine kleine Veränderung durchbricht dieses Muster.

Probier mal diese einfachen Kniffe aus:

- Andere Schriftart: Wechsle von deiner üblichen Schriftart, zum Beispiel Times New Roman, zu etwas ganz anderem wie Georgia oder einer serifenlosen Schrift wie Calibri.

- Größerer Zeilenabstand: Stell den Abstand auf 1,5 oder sogar 2,0. Das zieht den Text auseinander und gibt jedem Satz mehr Luft. Fehlende Wörter oder falsche Satzzeichen fallen so viel schneller auf.

- Andere Schriftgröße: Mach die Schrift ein oder zwei Punkte größer. Das zwingt dich automatisch, langsamer und genauer zu lesen.

Diese simplen Änderungen zwingen dein Gehirn, den Text neu zu erfassen, anstatt ihn nur zu überfliegen. Du wirst staunen, wie viele Fehler plötzlich ins Auge springen, die du vorher zigmal überlesen hast.

Der vielleicht effektivste Weg, Flüchtigkeitsfehler zu finden, ist der altmodischste: Druck deine komplette Arbeit aus. Unzählige Studierende und auch Studien bestätigen, dass wir auf Papier viel mehr Fehler entdecken als am Bildschirm.

Am Bildschirm neigen wir dazu, Texte nur zu scannen. Ein ausgedrucktes Dokument hingegen entschleunigt. Du liest automatisch bewusster, Wort für Wort. Schnapp dir einen roten Stift und markiere alles, was du findest – das ist nicht nur befriedigend, sondern auch unglaublich wirksam.

Was sich ebenfalls bewährt hat, ist eine persönliche Fehler-Checkliste. Denk mal an deine früheren akademischen Texte zurück. Welche Fehler schleichen sich bei dir immer wieder ein? Kommafehler? Bestimmte Rechtschreibpatzer? Schreib sie auf. Wenn du dir unsicher bist, ob die Gliederung passt, wirf einen Blick in unseren Ratgeber zum Aufbau einer Hausarbeit – die Grundprinzipien gelten auch hier. Diese ganz persönliche Liste ist dein roter Faden für die Korrektur.

Den roten Faden und die logische Struktur prüfen

Bevor du dich in den Details von Kommasetzung und Tippfehlern verlierst, zoomen wir einmal ganz weit raus und schauen uns das Fundament deiner Arbeit an: ihre Struktur. Bei diesem ersten, strategischen Korrekturdurchgang ignorierst du ganz bewusst die sprachlichen Feinheiten. Es geht jetzt einzig und allein um das große Ganze, den berühmten roten Faden.

Dieser Faden muss deine Arbeit von der Einleitung über den Hauptteil bis hin zum Fazit zusammenhalten. Er ist quasi die unsichtbare Kraft, die deine Argumentation bündelt und deine Leser logisch durch die Forschung führt. Ohne ihn ist selbst die scharfsinnigste Analyse am Ende nur eine lose Sammlung von Gedanken.

Den Aufbau Kapitel für Kapitel sezieren

Am besten lässt sich die Struktur deiner Arbeit prüfen, wenn du sie gezielt Kapitel für Kapitel analysierst. Anstatt die Arbeit einfach von vorne bis hinten durchzulesen, nimm dir jedes Kapitel einzeln vor. Stell dir dabei eine ganz einfache Frage: Welche Funktion erfüllt dieser Abschnitt für meine gesamte Argumentation?

Mach dir eine kurze Liste oder eine simple Tabelle mit all deinen Kapitelüberschriften. Notiere daneben in ein, zwei Sätzen den Kernbeitrag des jeweiligen Kapitels. Diese Übung zwingt dich, die Rolle jedes Abschnitts zu rechtfertigen und kritisch zu hinterfragen, ob er wirklich notwendig ist.

Du könntest dir zum Beispiel für jedes Kapitel diese Fragen stellen:

- Beitrag zur Forschungsfrage: Inwiefern hilft mir dieses Kapitel, meine zentrale Forschungsfrage zu beantworten?

- Logische Position: Warum steht dieses Kapitel genau hier? Baut es logisch auf dem vorherigen auf und bereitet es das nächste vor?

- Notwendigkeit: Was würde meiner Arbeit fehlen, wenn ich dieses Kapitel einfach streichen würde?

Dieses Vorgehen deckt strukturelle Schwächen oft schonungslos auf. Vielleicht merkst du, dass sich zwei Kapitel thematisch stark ähneln oder dass der Gedankensprung zwischen Kapitel 3 und 4 für den Leser nicht nachvollziehbar ist.

Aus meiner Erfahrung ist ein häufiges Problem, dass Kapitel zwar interessante Infos enthalten, aber keinen klaren Bezug zur ursprünglichen Forschungsfrage haben. Jede Seite deiner Masterarbeit muss einem klaren Ziel dienen – sie ist kein Platz für „Nice-to-know“-Informationen.

Die Übergänge als Brücken zwischen den Kapiteln

Wenn die Funktion jedes einzelnen Kapitels klar ist, richtest du deine Aufmerksamkeit auf die Verbindungen zwischen ihnen. Stell dir die Übergänge wie Brücken vor, die den Leser sicher von einer Argumentations-Insel zur nächsten bringen. Ein flüssiger und logischer Lesefluss ist hier entscheidend.

Ein klassisches Szenario: Kapitel 2 stellt die theoretischen Grundlagen vor und Kapitel 3 startet mit der Methodik. Ein abrupter Übergang wäre es, einfach mit der Methodenbeschreibung loszulegen. Viel besser ist es, eine Verbindung zu schaffen. Der letzte Absatz von Kapitel 2 könnte zum Beispiel erklären, warum die vorgestellten Theorien eine bestimmte methodische Herangehensweise erfordern – die dann in Kapitel 3 im Detail folgt.

Schau dir also gezielt die letzten Absätze jedes Kapitels und die ersten Absätze des Folgekapitels an. Bilden sie eine klare Brücke? Falls nicht, füge eine kurze überleitende Formulierung oder einen ganzen Satz hinzu, der den Zusammenhang für den Leser herstellt. Dieser kleine Schritt beim Masterarbeit Korrekturlesen sorgt dafür, dass deine Leser dir mühelos folgen können und deine Argumentation am Ende als schlüssig und überzeugend wahrnehmen.

Den wissenschaftlichen Stil und die sprachliche Präzision schärfen

Jetzt, wo das Fundament deiner Arbeit steht, geht es ans sprachliche Feintuning. Ein präziser und klarer wissenschaftlicher Stil ist dabei mehr als nur Kosmetik – er ist das Fahrzeug für deine Argumente. Letztlich entscheidet die Sprache darüber, ob deine komplexen Gedanken beim Leser ankommen oder in missverständlichen Formulierungen untergehen.

In dieser Phase polierst du deinen Text auf Hochglanz. Das bedeutet: Raus mit unnötigen Füllwörtern, weg mit umständlichen Passivkonstruktionen und her mit konkreten Fachbegriffen anstelle vager Formulierungen. Genau dieser Schritt beim Masterarbeit Korrekturlesen macht aus einem guten Entwurf eine wirklich überzeugende wissenschaftliche Arbeit.

Ein ganz einfacher, aber ungemein wirkungsvoller Trick: Lies deine Sätze laut vor. Unser Gehör ist ein fantastischer Detektor für holprige Satzgefüge, unnatürliche Wortfolgen oder Bandwurmsätze, die unser Auge beim stillen Lesen oft einfach übersieht.

Von umständlich zu präzise

Wissenschaftlich zu schreiben heißt nicht, alles unnötig zu verkomplizieren – ganz im Gegenteil. Das Ziel ist Eindeutigkeit.

- Verzichte auf Füllwörter: Streiche Wörter wie „eigentlich“, „gewissermaßen“, „sozusagen“ oder „irgendwie“. Sie machen deine Aussagen nur schwammig.

- Formuliere aktiv: Passivsätze („Es wurde festgestellt, dass…“) klingen oft distanziert und schwerfällig. Besser ist es, aktiv zu formulieren („Die Studie stellt fest, dass…“), das schafft Klarheit und wirkt direkter.

- Werde konkret: Ersetze allgemeine Aussagen durch präzise Angaben. Statt „viele Teilnehmer“ schreibst du einfach „78 % der Teilnehmer“.

Schauen wir uns das mal an einem typischen Beispiel an:

Vorher: „Es kann im Grunde davon ausgegangen werden, dass die im Rahmen der Studie erhobenen Daten von den Befragten so beeinflusst wurden, dass eine gewisse Tendenz erkennbar ist.“

Nachher: „Die erhobenen Daten zeigen eine klare Tendenz, die vermutlich auf die Antworten der Befragten zurückzuführen ist.“

Der zweite Satz ist kürzer, direkter und viel leichter zu verstehen, ohne dabei an wissenschaftlicher Substanz zu verlieren.

Häufige Fehlerquellen im Blick behalten

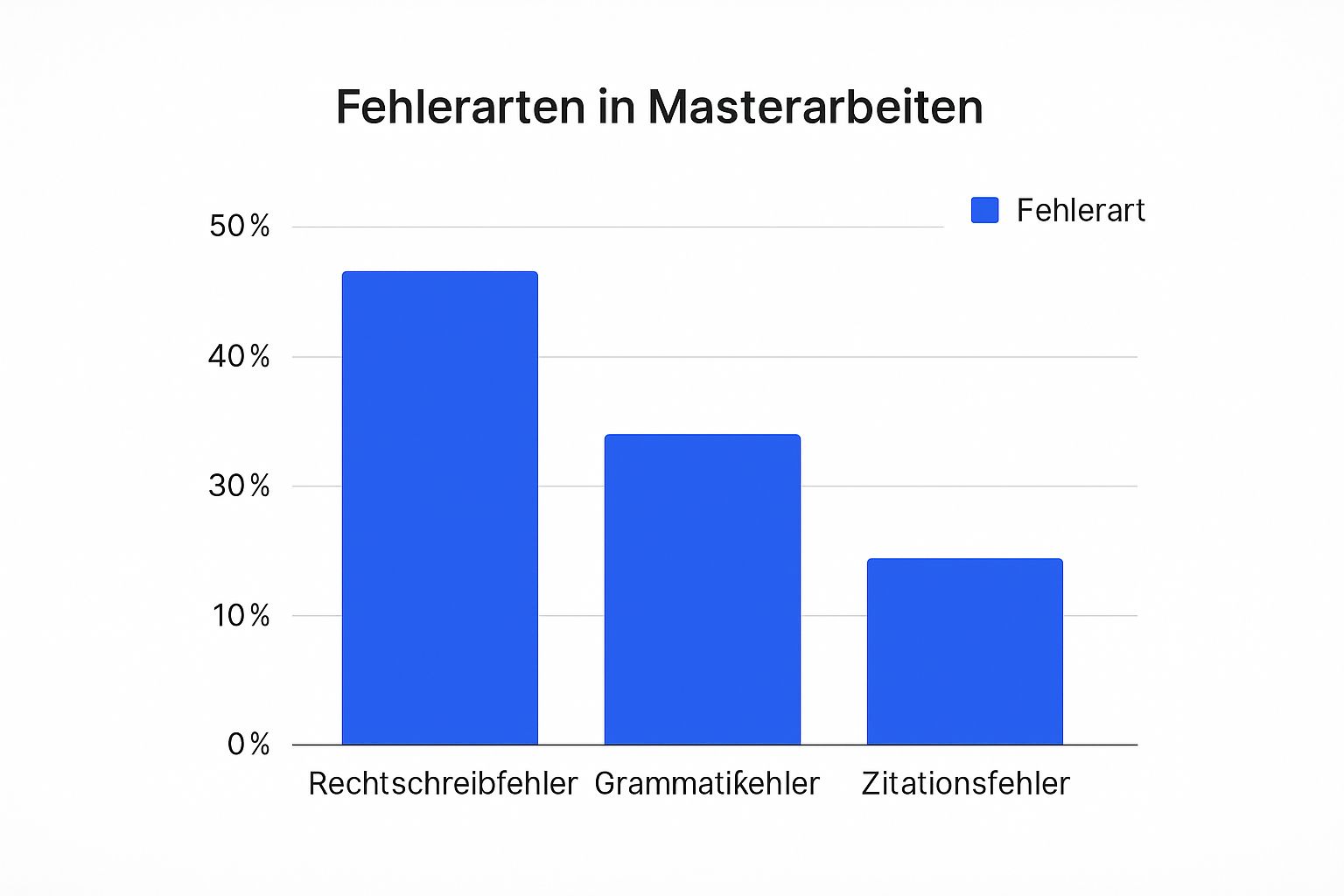

Meine Erfahrung zeigt: Bestimmte Fehler tauchen immer wieder auf. Das folgende Diagramm fasst die häufigsten Fehlerarten in Masterarbeiten zusammen, basierend auf Auswertungen von professionellen Korrekturdiensten.

Die Grafik macht deutlich: Neben reinen Tippfehlern sind es vor allem Grammatik und Zitationsfehler, die Probleme bereiten. Das unterstreicht, wie wichtig es ist, nicht nur auf die Rechtschreibung zu achten, sondern auch den Satzbau und die korrekte Quellenarbeit fest im Griff zu haben.

Tatsächlich zeigt eine Umfrage unter Lektoratsagenturen, dass rund 65 % aller eingereichten wissenschaftlichen Texte eine mittlere bis starke sprachliche Überarbeitung brauchen. Besonders interessant: Die Korrekturen betreffen nicht nur Grammatik und Rechtschreibung. In 30 % der Fälle gibt es auch wichtiges Feedback zur Struktur und zur Argumentation selbst.

Achte deshalb auch ganz besonders auf eine korrekte und durchweg einheitliche Zitation. Fehler an dieser Stelle werden schnell als wissenschaftliche Schlamperei ausgelegt. Wenn du dir bei den Details unsicher bist, wirf einen Blick in unseren Leitfaden zum Thema Literaturverzeichnis erstellen. Er führt dich sicher durch die gängigen Zitierstile und hilft dir, die typischen Fallstricke zu umgehen.

Der finale Schliff: Ein letzter, scharfer Blick vor der Abgabe

Jetzt kommen wir zum Feinschliff. Nachdem du die großen Linien – also Struktur und Sprache – geprüft hast, ist es Zeit, ganz nah an den Text heranzuzoomen. Dieser letzte Durchgang ist entscheidend für den professionellen Eindruck deiner Arbeit. Hier geht es um die formalen Details, die oft übersehen werden, aber einen riesigen Unterschied machen können.

Versteh mich nicht falsch: Das ist akribische Detailarbeit. Wir jagen jetzt nicht mehr nach großen Argumentationslücken, sondern nach den kleinen, aber fiesen Fehlern, die sich gerne verstecken.

Die ultimative formale Checkliste

Um bei diesem letzten Check nicht den Überblick zu verlieren, hat sich eine systematische Vorgehensweise bewährt. Denk an eine Checkliste, die du Punkt für Punkt abarbeitest. Das gibt Sicherheit und sorgt dafür, dass nichts durchrutscht. Nimm dir dafür unbedingt genug Zeit und sorge für eine konzentrierte Arbeitsatmosphäre.

Auf diese Punkte solltest du besonders achten:

- Paginierung: Sind wirklich alle Seitenzahlen korrekt? Ein Klassiker: Du änderst am Ende noch eine Kleinigkeit, und schon stimmen die Zahlen im Inhaltsverzeichnis nicht mehr mit den Kapiteln überein. Unbedingt doppelt prüfen!

- Verzeichnisse: Wirf einen genauen Blick auf dein Inhalts-, Abbildungs- und Tabellenverzeichnis. Ist alles vollständig? Und ganz wichtig: Sind die Beschriftungen exakt dieselben wie im Text?

- Einheitliche Zitation: Egal, ob du APA, Harvard oder einen anderen Stil nutzt – ist er wirklich im gesamten Dokument absolut konsequent umgesetzt? Das gilt für die Verweise im Fließtext genauso wie für jeden einzelnen Eintrag im Literaturverzeichnis.

- Abkürzungen: Hast du jede Abkürzung bei der ersten Nennung eingeführt? Und steht sie auch korrekt im Abkürzungsverzeichnis? Achte auch darauf, dass du dieselbe Abkürzung nicht mal so und mal so schreibst.

Aus meiner Erfahrung ist inkonsistente Formatierung einer der häufigsten Fehler. Mal ist eine Überschrift fett gedruckt, eine ähnliche auf der nächsten Seite aber nicht. Mal steht ein Fachbegriff in Anführungszeichen, später dann kursiv. Solche formalen Patzer wirken einfach unprofessionell und stören den Lesefluss.

Wo die Technik an ihre Grenzen stößt

Klar, Rechtschreib- und Grammatikprogramme sind super Helfer. Sie nehmen dir die grobe Arbeit ab und fischen viele simple Tipp- und Kommafehler raus. Aber verlass dich niemals blind darauf.

Gerade bei den oft komplexen Satzgefügen in einer wissenschaftlichen Arbeit ist die Software schnell überfordert. Sie erkennt keinen falschen Kontext, keine inhaltlichen Widersprüche und oft auch nicht die feinen Unterschiede bei der Zeichensetzung.

Ein perfektes Beispiel ist der Unterschied zwischen einem Binde- und einem Gedankenstrich. Ein Programm meldet hier so gut wie nie einen Fehler. Für ein geschultes menschliches Auge ist das aber ein klares Indiz für Nachlässigkeit. Deine Aufgabe ist es, genau die Details zu finden, die eine Software übersieht.

Typische Fehlerquellen, die du gezielt jagen solltest

Manche Fehler sind einfach Meister im Verstecken. Hier sind ein paar typische Kandidaten, auf die du ein besonderes Auge werfen solltest:

- Falsche Gedankenstriche: Oft wird einfach ein kurzer Bindestrich (-) gesetzt, wo eigentlich ein längerer Gedankenstrich (–) für Einschübe oder Pausen hingehört.

- Uneinheitliche Zahlen: Entscheide dich: Schreibst du Zahlen bis zwölf aus oder nutzt du immer Ziffern? Was auch immer du wählst – zieh es konsequent durch.

- Formatierung der Verzeichnisse: Schau genau hin, ob die Punkte im Inhaltsverzeichnis sauber untereinanderstehen und alle Einträge den gleichen Einzug haben.

Dieser finale, detailverliebte Durchgang macht deine Masterarbeit formal wasserdicht. Er sorgt dafür, dass deine starke inhaltliche Leistung nicht durch Flüchtigkeitsfehler getrübt wird. Dieser Schritt ist genauso wichtig wie die Überprüfung deiner Argumente oder deines Fazits. Wie du ein starkes Schlusskapitel schreibst, kannst du übrigens in unserem ausführlichen Guide zum Schreiben des Fazits einer wissenschaftlichen Arbeit nachlesen. Mit einer formal sauberen Arbeit zeigst du deinem Prüfer am Ende vor allem eins: Du bist nicht nur ein fähiger Forscher, sondern auch ein sorgfältiger und professioneller Autor.

Häufige Fragen zum Korrekturlesen der Masterarbeit

Je näher die Abgabe rückt, desto mehr praktische Fragen tauchen plötzlich auf. Das ist ganz normal. Um dir im Endspurt die letzten Unsicherheiten zu nehmen, habe ich hier die häufigsten Fragen gesammelt, die mir Studierende immer wieder zum Korrekturlesen ihrer Masterarbeit stellen.

Meine Antworten basieren auf jahrelanger Erfahrung und sollen dir dabei helfen, den Korrekturprozess so klar und stressfrei wie möglich zu gestalten.

Was kostet mich ein professionelles Lektorat?

Die Preise für ein professionelles Lektorat können ziemlich unterschiedlich sein. Es kommt ganz darauf an, was du brauchst. Ein paar Faktoren spielen hier eine Rolle: der Umfang deiner Arbeit, wie schnell du sie zurückhaben musst und wie tief die Korrektur gehen soll.

Ein reines Korrektorat, bei dem es nur um Rechtschreibung und Grammatik geht, ist natürlich günstiger. Ein umfassendes Lektorat, das auch Stil, Ausdruck und wissenschaftliche Sprache aufpoliert, kostet mehr.

Für eine Masterarbeit mit rund 80 Seiten kannst du grob mit 300 bis 600 Euro rechnen. Wenn es brennt und du eine Express-Bearbeitung brauchst, kommt oft noch ein Aufschlag dazu. Mein Tipp: Hol dir immer mehrere Angebote ein und schau genau hin, welche Leistungen im Preis wirklich drinstecken.

Darf ich meine Arbeit überhaupt professionell korrigieren lassen?

Ja, absolut. An fast allen Hochschulen ist ein professionelles Korrekturlesen oder Lektorat nicht nur erlaubt, sondern wird als sinnvolle Qualitätssicherung gesehen. Es ist kein Betrugsversuch.

Die Grenze ist aber auch ganz klar: Der Lektor darf deine Sprache und Form verbessern, aber niemals den Inhalt anfassen oder deine wissenschaftliche Argumentation verändern.

Deine gedankliche Eigenleistung muss immer zu 100 % erhalten bleiben. Sieh den Lektor als Sparringspartner für die sprachliche Form, nicht für den Inhalt. Im Zweifel gibt dir die Prüfungsordnung deiner Fakultät die verbindliche Antwort.

Wann ist der beste Moment für die Korrektur?

Der perfekte Zeitpunkt ist, wenn du inhaltlich komplett durch bist, aber noch mindestens eine Woche Puffer bis zur Abgabe hast. Ganz wichtig: Gönn dir eine bewusste Pause von zwei, drei Tagen, nachdem du den letzten Satz geschrieben hast.

Dieser Abstand ist Gold wert. Du siehst deinen eigenen Text danach mit viel frischeren Augen und findest Fehler, für die du vorher betriebsblind warst. Eine überhastete Korrektur in der Nacht vor der Abgabe ist erfahrungsgemäß der Hauptgrund für Flüchtigkeitsfehler.

Soll ich lieber Freunde fragen oder einen Profi beauftragen?

Warum nicht beides? Meiner Erfahrung nach ist eine Kombination oft der Königsweg.

- Freunde & Kommilitonen: Sie sind eine super erste Anlaufstelle. Sie können dir ehrliches Feedback geben, ob deine Argumente verständlich sind, und finden oft schon die gröbsten Schnitzer.

- Professioneller Lektor: Für den Feinschliff ist ein Profi unschlagbar. Er hat den geschulten Blick für die feinen Nuancen des wissenschaftlichen Stils, erkennt formale Fehler und spürt Ungereimtheiten auf, die Laien einfach übersehen.

Ein idealer Ablauf sieht so aus: Zuerst das Feedback von Freunden einholen und einarbeiten, danach den Text von einem Profi auf Hochglanz polieren lassen.

Bist du bereit, deine wissenschaftliche Arbeit auf das nächste Level zu heben? Arbento ist dein intelligenter Schreibassistent, der dich von der Gliederung bis zur finalen Korrektur unterstützt. Optimiere deinen Stil, perfektioniere deine Zitate und spare wertvolle Zeit. Teste Arbento jetzt und erlebe, wie einfach wissenschaftliches Schreiben sein kann.