Masterarbeit Thema finden: Tipps & Strategien für den Erfolg

Die Suche nach dem richtigen Thema für deine Masterarbeit kann sich anfühlen wie der Versuch, eine Nadel im Heuhaufen zu finden. Das kenne ich gut. Viele Studierende hoffen auf den einen, genialen Geistesblitz, aber die Wahrheit ist: Das beste Thema entsteht selten durch Zufall. Viel erfolgreicher ist es, die Sache systematisch statt chaotisch anzugehen und deine eigenen Interessen als Kompass zu nutzen.

Die weichen für dein thema richtig stellen

Die Wahl deines Masterarbeitsthemas ist mehr als nur eine organisatorische Hürde. Sie legt den Grundstein für die kommenden Monate und ist am Ende dein akademisches Aushängeschild. Wenn du hier am Anfang Zeit und Gedanken investierst, sparst du dir später eine Menge Frust, Motivationslöcher und unnötige Umwege. Und keine Sorge, du bist mit dieser Herausforderung nicht allein.

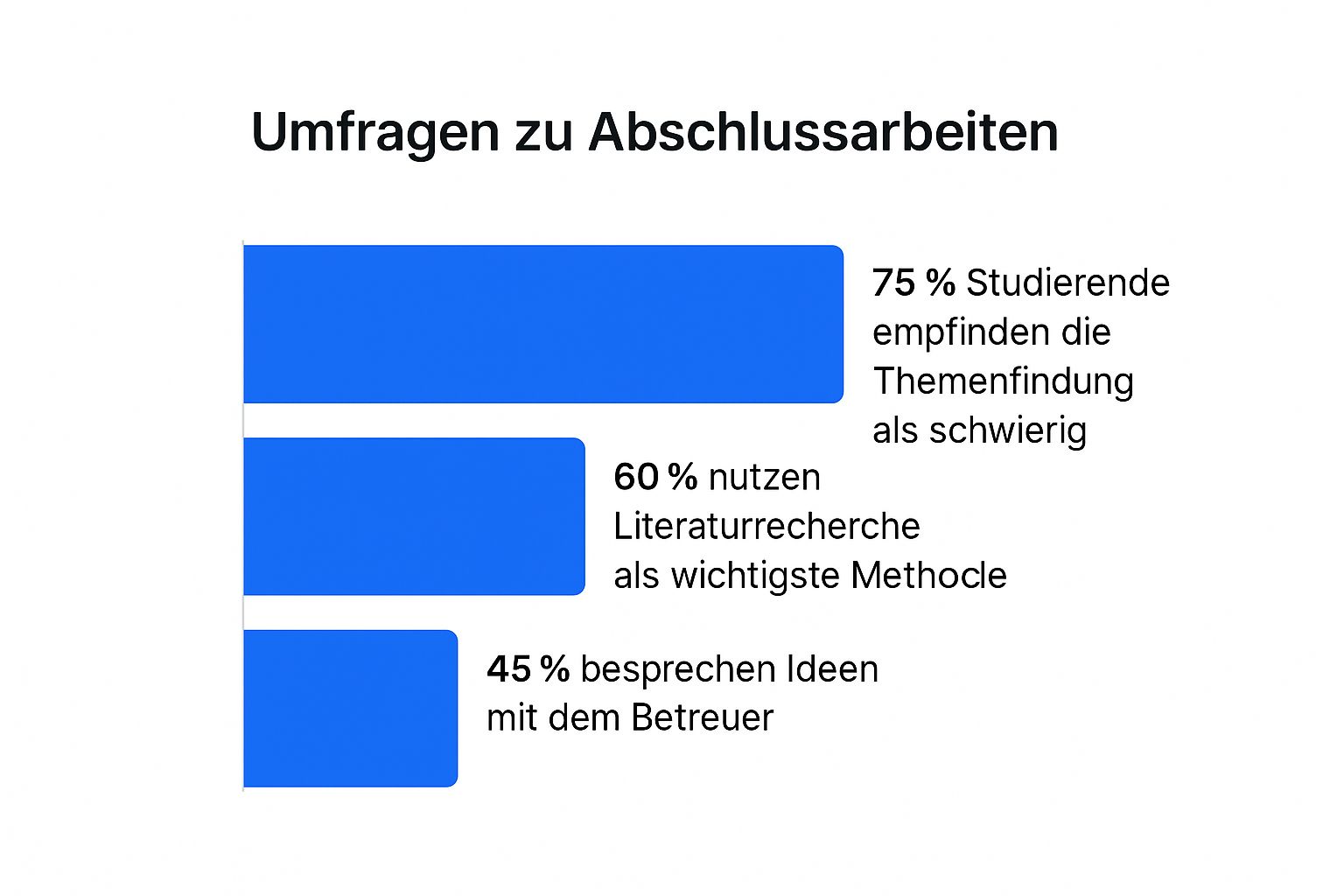

Die folgende Grafik zeigt ganz gut, wie es den meisten dabei geht und welche Wege sie am Ende wählen.

Man sieht deutlich: Viele finden die Suche ziemlich knifflig, verlassen sich aber gleichzeitig auf altbewährte Strategien wie das Wälzen von Fachliteratur und das Gespräch mit potenziellen Betreuern.

Fang bei dir selbst an: deine interessen als motor

Der stärkste Motor für eine monatelange, intensive Forschungsarbeit ist deine eigene Neugier. Bevor du also darüber nachgrübelst, was deine Prüfer beeindrucken könnte, frag dich ehrlich:

- Welches Seminar im Studium hat dich so richtig gepackt? Wo hast du freiwillig mehr gelesen als du musstest?

- Gibt es ein Thema, über das du auch mit Freunden beim Bier sprichst oder zu dem du Podcasts hörst?

- In welchem beruflichen Bereich siehst du dich nach dem Studium?

Ein Thema, das dich persönlich fasziniert, macht aus der Masterarbeit nicht nur eine Pflichtübung, sondern ein echtes Herzensprojekt. Diese innere Motivation ist Gold wert, gerade wenn du mal an einem Punkt ankommst, an dem du am liebsten alles hinschmeißen würdest.

Methoden zur ideenfindung im vergleich

Um deine Interessen in konkrete Ideen umzuwandeln, gibt es verschiedene Ansätze. Nicht jede Methode passt zu jedem, daher habe ich hier einen schnellen Überblick für dich zusammengestellt, damit du siehst, was für dich am besten funktionieren könnte.

| Methode | Beschreibung | Vorteile | Geeignet für |

|---|---|---|---|

| Brainstorming | Freies Assoziieren von Begriffen und Ideen zu einem Oberthema, oft mit Mindmaps. | Schnell, kreativ, deckt viele Facetten auf. | Den ersten, ungefilterten Ideenschwung. |

| Literaturrecherche | Aktuelle Fachartikel und Bücher nach Forschungslücken durchsuchen. | Fundiert, nah an der Wissenschaft, liefert direkt Quellen. | Studierende, die schon eine grobe Richtung haben. |

| Praxisbezug | Probleme aus Praktika, Werkstudententätigkeiten oder Unternehmenskooperationen aufgreifen. | Hohe Relevanz, oft direkte Unterstützung durch ein Unternehmen möglich. | Alle, die eine praxisnahe und anwendungsorientierte Arbeit schreiben wollen. |

| Gespräch mit Dozenten | Betreuer nach aktuellen Forschungsschwerpunkten und offenen Fragen fragen. | Direkter Zugang zu Expertenwissen, hohe Chance auf gute Betreuung. | Studierende, die sich im Fachbereich gut vernetzt fühlen. |

Diese Tabelle soll dir eine erste Orientierung geben. Oft ist eine Kombination aus mehreren Methoden der beste Weg, um nicht nur eine gute, sondern deine perfekte Idee zu finden.

Die spielregeln kennen: rahmenbedingungen als leitplanken

Deine Begeisterung ist das eine, die akademischen Anforderungen das andere. Betrachte die Vorgaben deines Instituts aber nicht als lästige Fesseln. Sie sind eher wie Leitplanken auf der Autobahn – sie sorgen dafür, dass du nicht von der Strecke abkommst und sicher ans Ziel gelangst.

Der entscheidende Punkt ist, eine Schnittmenge zu finden. Dein Thema sollte genau im Dreieck aus deinen persönlichen Interessen, den Anforderungen deines Studiengangs und einer echten, erkennbaren Forschungslücke liegen. Dort schlummert das Potenzial für eine wirklich herausragende Arbeit.

In Deutschland gibt es über 10.420 Masterstudiengänge, die eine unglaubliche Bandbreite an Fachrichtungen abdecken. Diese riesige akademische Vielfalt, über die du mehr auf Statista.com erfahren kannst, ist eine wahre Goldgrube für relevante Themen.

Anstatt also passiv auf die zündende Idee zu warten, nimm das Heft selbst in die Hand. Erstelle eine Liste mit möglichen Einfällen. Sieh es als kreatives Brainstorming, bei dem erstmal alles erlaubt ist. Im nächsten Schritt zeige ich dir dann, wie du aus diesen Rohdiamanten ein echtes Juwel schleifst.

Kreative quellen für dein thema anzapfen

Mal ehrlich, das perfekte Thema für die Masterarbeit fällt einem selten einfach so in den Schoß. Meistens ist es das Ergebnis einer gezielten Suche, bei der man verschiedene Ideen kreativ miteinander verknüpft. Du musst also nicht auf den einen Geistesblitz warten. Die besten Ansätze verstecken sich oft an Orten, an die du vielleicht noch gar nicht gedacht hast. Der Trick ist, die richtigen Quellen systematisch zu durchforsten und aus einem vagen Interesse eine handfeste Forschungsfrage zu entwickeln.

Deine Suche startet meist im vertrauten akademischen Umfeld. Eine echte Goldgrube sind dabei die Literaturverzeichnisse von aktuellen Fachartikeln und Büchern. Vor allem der Abschnitt „Ausblick“ oder „Further Research“ in englischsprachigen Publikationen ist quasi eine direkte Einladung, an bestehende Forschung anzuknüpfen. Autoren benennen hier oft ganz konkret, welche Fragen noch unbeantwortet sind.

Über den Tellerrand der Uni hinausschauen

Wissenschaft lebt nicht nur in der Bibliothek. Auch Fachkonferenzen sind ideale Orte, um ein Masterarbeit Thema finden zu können, auch wenn sie auf den ersten Blick teuer oder einschüchternd wirken. Hier stellen Forscher ihre neuesten, oft noch unveröffentlichten Arbeiten vor und diskutieren die wirklich aktuellen Trends ihres Gebiets.

Keine Sorge, du musst nicht immer selbst hinfahren. Viele Konferenzen stellen ihre Programme und die Zusammenfassungen der Vorträge (Abstracts) online. Diese Dokumente sind wie eine Schatzkarte, die dir zeigt, woran die Community gerade fieberhaft arbeitet.

Aber schau auch bewusst über den akademischen Tellerrand hinaus:

- Branchentrends im Blick behalten: Welche neuen Technologien, sozialen Bewegungen oder wirtschaftlichen Veränderungen krempeln dein Fachgebiet gerade um? Nicht nur wissenschaftliche Paper, auch gute Branchenmagazine und Reports liefern wertvolle Hinweise.

- Praxispartner ins Boot holen: Ein Gespräch mit jemandem aus einem Unternehmen oder einer NGO kann dir völlig neue Perspektiven eröffnen. Frag einfach mal nach den größten Herausforderungen oder ungelösten Problemen in deren Arbeitsalltag.

- Dozenten als Sparringspartner nutzen: Geh auf Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter zu und frag nach ihren aktuellen Projekten. Oft haben sie schon konkrete Ideen in der Schublade oder können deine noch unklaren Vorstellungen in eine spannende Richtung lenken.

Ein gutes Thema beantwortet nicht nur eine Frage, sondern wirft auch neue auf. Es ist relevant, weil es eine Lücke füllt – entweder in der Theorie oder in der Praxis. Deine Aufgabe ist es, genau diese Lücke aufzuspüren und klar zu benennen.

Von der idee zur forschungsfrage

Hast du erst einmal eine Handvoll grober Ideen gesammelt, kommt der entscheidende Teil: die Konkretisierung. Kreativtechniken wie Mind-Mapping oder Brainwriting sind super, um deine Gedanken zu sortieren und Zusammenhänge zu erkennen. Nimm dir einen zentralen Begriff und schreib einfach alles auf, was dir dazu in den Sinn kommt. Danach kannst du die Notizen gruppieren und versuchen, eine konkrete Frage daraus zu formen.

Ein kurzes Beispiel: Dein Interesse gilt dem Thema „Nachhaltigkeit im Marketing“. Das ist natürlich viel zu weit gefasst. Eine Mindmap könnte dich aber zu spezifischeren Aspekten wie „Greenwashing-Vorwürfe“, „nachhaltiges Verpackungsdesign“ oder „Kundenwahrnehmung“ führen. Daraus könnte dann die präzise Frage entstehen: „Wie beeinflusst die Verwendung von recycelten Materialien im Verpackungsdesign die Kaufentscheidung bei Konsumgütern?“

Manchmal gerät dieser Prozess ins Stocken. Das ist völlig normal. Wenn du das Gefühl hast, festzustecken, haben wir in unserem Ratgeber einige hilfreiche Strategien gesammelt, mit denen du eine Schreibblockade zu lösen und wieder in den Flow zu kommen kannst. Der Weg von einer losen Idee zu einem fertigen Konzept ist ein kreativer Akt, der einfach etwas Zeit und Geduld braucht.

Deine Ideen auf den Prüfstand stellen

So, du hast eine Liste mit potenziellen Themen. Das ist schon mal die halbe Miete, ein wichtiger erster Sieg! Aber jetzt kommt der wirklich entscheidende Teil: die Spreu vom Weizen zu trennen. Denn nicht jede gute Idee ist automatisch auch ein gutes Thema für eine Masterarbeit. Die wahre Kunst liegt darin, einen Einfall zu finden, der dich nicht nur packt, sondern sich auch realistisch umsetzen lässt und einen wissenschaftlichen Wert hat.

Um deine Ideen objektiv zu bewerten, brauchst du eine Art Filter. Die folgenden Kriterien sind erprobt und helfen dir dabei, eine Entscheidung zu treffen, die du später nicht bereuen wirst.

Prüfe die wissenschaftliche Relevanz

Ein Thema kann dich persönlich total fesseln – aber für eine Masterarbeit muss es auch wissenschaftlich relevant sein. Das klingt erstmal hochtrabend, bedeutet aber nur, dass es an die aktuelle Forschung anknüpfen und eine erkennbare Lücke füllen sollte.

Frag dich also: Bringt meine Arbeit den Fachdiskurs irgendwie weiter? Das muss keine weltbewegende Entdeckung sein. Schon die Anwendung einer bekannten Theorie auf ein völlig neues Fallbeispiel oder die kritische Auseinandersetzung mit einer etablierten Methode kann hochrelevant sein.

Dein Ziel ist es nicht, nur Wissen zu wiederholen. Du sollst einen kleinen, aber eigenen Beitrag zur Forschung leisten. Selbst wenn dieser Beitrag „nur“ darin besteht, eine bestehende Annahme zu bestätigen oder zu widerlegen, ist das ein wertvolles wissenschaftliches Ergebnis.

Der Bedarf an solchen fundierten Arbeiten ist übrigens enorm. Laut einem Bericht des Bundesministeriums für Bildung und Forschung ist beispielsweise die Zahl der Masterstudierenden allein in den Ingenieurwissenschaften seit 2009 von rund 44.650 auf über 74.700 gestiegen. Das zeigt, wie wichtig neue Forschungsbeiträge sind.

Ist das Thema für dich machbar?

Begeisterung ist der Motor, aber ohne Treibstoff kommst du nicht weit. Sei brutal ehrlich zu dir selbst und prüfe, ob deine favorisierten Ideen überhaupt machbar sind.

Stell dir ganz konkret diese Fragen:

- Zeitrahmen: Lässt sich das Thema in der vorgegebenen Zeit (meist 4-6 Monate) realistisch bearbeiten? „Die Geschichte der europäischen Philosophie“ ist zum Scheitern verurteilt. „Kants Freiheitsbegriff in seinen vorkritischen Schriften“ hingegen ist machbar.

- Methodenkenntnisse: Hast du die nötigen Fähigkeiten? Wenn du eine große quantitative Analyse planst, aber noch nie mit Statistiksoftware wie SPSS oder R gearbeitet hast, musst du die Einarbeitungszeit realistisch einkalkulieren. Das kann schnell ein paar Wochen fressen.

- Daten und Literatur: Gibt es genug Futter für deine Arbeit? Eine geniale Idee ist wertlos, wenn du einfach keinen Zugriff auf die nötigen Quellen, Daten oder Archive bekommst.

Führe eine erste Literaturrecherche durch

Eine erste, schnelle Recherche ist jetzt Gold wert. Sie hilft dir, drei entscheidende Dinge auf einmal zu klären: den aktuellen Forschungsstand, wie originell deine Idee wirklich ist und ob es überhaupt genug Quellen gibt. Nutze dafür die Datenbanken deiner Uni-Bibliothek und natürlich Google Scholar.

Schau dabei nicht nur, was bereits geschrieben wurde, sondern vor allem wie. Vielleicht wurde dein Thema schon mal behandelt, aber mit einer völlig anderen Methode oder einem anderen Fokus. Genau das ist deine Chance, eine Nische zu finden!

Eine gründliche Recherche legt das Fundament für eine starke Gliederung. Um hier von Anfang an den Überblick zu behalten, lohnt es sich, sauber zu arbeiten. In unserem Leitfaden zeigen wir dir, wie du ein perfektes Literaturverzeichnis erstellen kannst – das spart dir am Ende unglaublich viel Zeit und Nerven.

Die Zusammenarbeit mit Betreuern und Unternehmen meistern

Eine Masterarbeit schreibt man selten allein im stillen Kämmerlein. Die richtige Unterstützung – sei es vom Prof an der Uni oder dem Praxispartner im Unternehmen – kann den entscheidenden Unterschied machen. Eine gute Zusammenarbeit will aber auch gut gemanagt sein, sonst wird sie schnell zum Stolperstein.

Die erste Hürde ist oft die Wahl des passenden Betreuers. Denken Sie hier nicht nur an große Namen oder Lehrstühle, sondern vor allem an die fachliche Expertise. Wer forscht wirklich aktiv in dem Bereich, der Sie brennend interessiert? Wessen Veröffentlichungen haben Sie inspiriert? Das ist Ihr Startpunkt.

Den richtigen Ansprechpartner finden

Bevor Sie eine E-Mail schreiben, machen Sie Ihre Hausaufgaben. Schauen Sie sich die aktuellen Publikationen Ihres Wunschbetreuers an. Das zeigt nicht nur echtes Interesse, sondern hilft Ihnen auch, Ihre eigene Idee besser in sein Forschungsprofil einzuordnen.

Bereiten Sie für die Kontaktaufnahme ein kurzes, knackiges Exposé vor. Skizzieren Sie darin Ihre grobe Idee, eine erste Leitfrage und vielleicht schon erste Gedanken zur Methode. So zeigen Sie, dass Sie es ernst meinen.

In das erste Gespräch sollten Sie gut vorbereitet gehen. Niemand erwartet einen perfekten Plan, aber Sie sollten klar vermitteln können, warum Sie dieses Thema fesselt und dass Sie sich damit bereits beschäftigt haben. Eine klare Vision macht es für jeden Professor attraktiver, Sie bei Ihrem Vorhaben zu unterstützen.

Ein Betreuer ist kein Dienstleister, sondern ein wissenschaftlicher Sparringspartner. Eine produktive Beziehung lebt von Eigeninitiative, gegenseitigem Respekt und klarer Kommunikation über Erwartungen und Zeitpläne.

Klären Sie die Rahmenbedingungen am besten gleich zu Beginn. Das schafft Verbindlichkeit und verhindert böse Überraschungen, die später nur Zeit und Nerven kosten.

- Kommunikation: Wie und wie oft tauschen Sie sich aus? Per E-Mail, in einem festen Kolloquium oder bei einem monatlichen Treffen?

- Feedback: In welcher Form bekommen Sie Rückmeldung und wie schnell können Sie damit rechnen?

- Meilensteine: Welche Zwischenziele (Exposé, Gliederung, erste Kapitel) setzen Sie sich bis wann?

Chancen und Hürden bei externen Arbeiten

Eine Masterarbeit in einem Unternehmen zu schreiben, klingt verlockend: Praxiserfahrung sammeln, Kontakte knüpfen und oft auch noch Geld verdienen. Diese Chance bietet Zugang zu echten Daten und internem Wissen. Aber dieser Weg hat auch seine Tücken.

Das Problem? Unternehmen haben wirtschaftliche Ziele, die Universität pocht auf wissenschaftliche Standards. Sie sitzen also zwischen zwei Stühlen. Das größte Risiko ist, dass Ihr Masterarbeit Thema finden so stark von Firmeninteressen gelenkt wird, dass es den akademischen Ansprüchen nicht mehr genügt.

Um das zu vermeiden, ist eine gut gemanagte Dreiecksbeziehung zwischen Ihnen, der Uni und dem Unternehmen entscheidend.

| Partei | Rolle & Verantwortung | Wichtigster Tipp |

|---|---|---|

| Sie (Studierender) | Vermitteln zwischen Uni und Unternehmen; verantwortlich für die wissenschaftliche Qualität. | Organisieren Sie ein gemeinsames Kick-off-Meeting mit beiden Betreuern, um Ziele und Erwartungen abzugleichen. |

| Universitärer Betreuer | Sichert die wissenschaftlichen Kriterien (Methodik, Theoriebezug, Eigenständigkeit). | Bestehen Sie auf einen akademischen Betreuer, der am Ende die Note gibt und die wissenschaftliche Linie verteidigt. |

| Betreuer im Unternehmen | Liefert fachlichen Input aus der Praxis, Zugang zu Daten und internen Ressourcen. | Klären Sie vertraglich den Umgang mit Firmendaten (Sperrvermerk!) und die Veröffentlichungsrechte. |

Diese proaktive Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg. Sie stellt sicher, dass Sie am Ende nicht nur ein relevantes Praxisproblem lösen, sondern auch eine wissenschaftlich erstklassige Arbeit abliefern.

Typische Fehler bei der Themenwahl vermeiden

Der Weg zum perfekten Thema ist oft mit denselben Stolpersteinen gepflastert. Die gute Nachricht ist: Du musst nicht über dieselben fallen. Wer die typischen Fallen kennt, kann sie gezielt umgehen und spart sich später eine Menge Zeit und Nerven.

Einer der größten Fehler ist es, sich zu viel vorzunehmen. Ein Thema, das viel zu breit oder einfach unrealistisch ist, wird dir schnell zum Verhängnis. „Die Digitalisierung und ihre Auswirkungen“ ist kein Thema für eine Masterarbeit, sondern eher für eine ganze Bibliothek. Hier fehlt der Fokus, was unweigerlich zu einer oberflächlichen Arbeit führt. Ein klar abgestecktes Thema ist der Schlüssel zum Erfolg.

Genauso oft wird die eigene Neugier ignoriert. Ein Thema mag auf dem Papier noch so prestigeträchtig klingen – wenn es dich nicht wirklich packt, wird die Arbeit zur Qual. Du wirst dich monatelang intensiv damit beschäftigen, und dafür brauchst du eine starke innere Motivation. Ohne die wird jeder kleine Rückschlag zu einem riesigen Problem.

Unterschätzte Probleme mit großer Wirkung

Viele stürzen sich auch kopfüber in eine Idee, ohne vorher eine solide Literaturrecherche gemacht zu haben. Die Begeisterung ist anfangs groß, doch nach ein paar Wochen kommt die Ernüchterung: Es gibt kaum brauchbare Quellen oder das Thema wurde schon hundertmal durchgekaut.

Ein weiterer Punkt, der oft übersehen wird, ist die Betreuung. Deine Idee kann noch so brillant sein – wenn du an deinem Institut niemanden findest, der die nötige Expertise hat, um dich zu begleiten, stehst du schnell alleine da.

Der wohl schlimmste Fehler ist es aber, aus reiner Angst vor der Entscheidung gar keine zu treffen. Wer die Themenfindung zu lange aufschiebt, wählt am Ende unter massivem Zeitdruck irgendeine Notlösung. Diese entspricht dann meist weder den eigenen Interessen noch den akademischen Anforderungen.

Um diesen Fallen von vornherein aus dem Weg zu gehen, hilft eine strukturierte Herangehensweise. Hier sind ein paar ganz konkrete Tipps, die sich in der Praxis bewährt haben:

- Formuliere eine präzise Forschungsfrage: Mache aus deinem groben Interesse eine konkrete Frage. Das zwingt dich ganz automatisch dazu, das Thema einzugrenzen.

- Prüfe die Machbarkeit realistisch: Sei ehrlich zu dir selbst. Passt das Thema zum vorgegebenen Zeitrahmen? Hast du die nötigen Methodenkenntnisse und Zugang zu Daten oder Literatur?

- Hole dir frühzeitig Feedback: Sprich mit potenziellen Betreuern, noch bevor du deine endgültige Entscheidung triffst. Ihr Input ist Gold wert.

Wenn du diese Punkte berücksichtigst, legst du ein solides Fundament für dein Projekt. Ein gut gewähltes Thema macht nicht nur das Schreiben einfacher, sondern hebt auch die Qualität deiner gesamten Arbeit. Und vergiss nicht: Am Ende ist eine gründliche Überarbeitung entscheidend. Mehr dazu findest du in unserem Ratgeber zum Thema Masterarbeit Korrekturlesen.

Deine wichtigsten Fragen zur Themenfindung

Der Weg zum perfekten Masterarbeitsthema ist selten eine gerade Linie. Es ist ganz normal, dass unterwegs eine Menge Fragen auftauchen. Damit du nicht im Ungewissen tappst, habe ich die häufigsten Fragen gesammelt und beantworte sie hier ganz offen und ehrlich, basierend auf jahrelanger Erfahrung in der Betreuung von Studierenden.

Betrachte das Ganze als eine Art Kompass. Wenn du dich im Dschungel der Möglichkeiten mal wieder verloren fühlst, schau einfach hier rein.

Was mache ich, wenn mir einfach kein Thema einfällt?

Dieses Gefühl der Leere? Kennen fast alle. Der Druck, die eine "geniale" Idee aus dem Nichts zaubern zu müssen, kann einen komplett blockieren. Die Lösung liegt aber meist nicht im krampfhaften Grübeln, sondern im aktiven Suchen.

Fang bei dem an, was dich wirklich packt. Das kann auch etwas sein, das auf den ersten Blick gar nichts mit deinem Studium zu tun hat. Schnapp dir mal die Literaturlisten deiner Lieblingsseminare. Oft verstecken sich gerade in den Fußnoten oder im Ausblick der Fachartikel die spannendsten Hinweise auf ungelöste Forschungsfragen.

Eine weitere, oft unterschätzte Goldgrube: das Gespräch. Sprich mit deinen Dozenten über ihre aktuellen Forschungsprojekte. Viele haben Ideen in der Schublade, für die ihnen die Zeit fehlt, oder sie können deine noch vagen Interessen in eine konkrete, spannende Richtung lenken.

Wie früh sollte ich mit der Themensuche beginnen?

Die kurze Antwort: früher, als du denkst. Der ideale Zeitpunkt, um die Fühler auszustrecken, ist etwa drei bis sechs Monate vor deiner geplanten Anmeldung. Das klingt vielleicht nach viel Zeit, aber dieser Puffer ist pures Gold.

Er gibt dir die nötige Luft, um ohne Panik Ideen zu sammeln, eine erste Runde durch die Literatur zu drehen und vor allem entspannte Gespräche mit potenziellen Betreuern zu führen. Wer erst vier Wochen vor der Frist loslegt, greift am Ende oft aus reiner Not zu irgendeinem Thema – und ärgert sich später darüber.

Ist ein Thema aus der Praxis besser als ein rein theoretisches?

Darauf gibt es keine pauschale Antwort, denn es hängt alles von deinen persönlichen Zielen ab. Beide Wege können zum Erfolg führen, haben aber ihre ganz eigenen Vor- und Nachteile.

- Praxisthema (oft in einem Unternehmen): Hier hast du einen klaren Anwendungsbezug, kommst oft leichter an relevante Daten und kannst dir quasi nebenbei einen Türöffner für den Berufseinstieg schaffen. Die Kunst besteht darin, die Balance zwischen den Wünschen des Unternehmens und den wissenschaftlichen Ansprüchen deiner Hochschule zu finden.

- Theoretisches Thema: Das ist deine Chance, richtig tief in ein Fachgebiet einzutauchen und eine solide Grundlage für eine mögliche akademische Laufbahn zu legen. Du bist meist freier in der Gestaltung, musst aber sicherstellen, dass dein Thema eine echte wissenschaftliche Relevanz hat und nicht nur Bekanntes neu zusammenfasst.

Wähle den Weg, der zu deinen Stärken, Interessen und Karriereplänen passt. Es gibt kein „besser“ oder „schlechter“ – nur ein „passender“ für dich.

Wie stelle ich sicher, dass mein Thema nicht zu breit oder zu eng ist?

Die Angst, sich entweder komplett zu verzetteln oder am Ende zu wenig Material für 100 Seiten zu haben, ist real. Der beste Trick, um den Fokus richtig einzustellen, ist die Formulierung einer glasklaren Forschungsfrage.

"Digitalisierung im Marketing" ist kein Thema, das ist ein Buchtitel. Viel besser: "Wie setzen kleine B2B-Unternehmen aus der IT-Branche LinkedIn zur Lead-Generierung ein?" Das ist spezifisch, überprüfbar und lässt sich in einem überschaubaren Rahmen bearbeiten.

Dein wichtigster Sparringspartner ist hier dein Betreuer. Geh mit deiner Idee zu ihm oder ihr und diskutiert die Forschungsfrage. Erfahrene Wissenschaftler haben ein exzellentes Gespür dafür, ob ein Thema den richtigen Umfang hat. Sie helfen dir dabei, es bei Bedarf schärfer zu fassen oder gezielt zu erweitern.

Bist du bereit, deine Ideen zu strukturieren und in einen überzeugenden Text zu verwandeln? Arbento ist dein KI-Assistent für wissenschaftliches Schreiben. Erstelle Gliederungen, formuliere präzise Sätze und zitiere korrekt mit nur wenigen Klicks. Teste jetzt, wie einfach wissenschaftliches Arbeiten sein kann.