Struktur wissenschaftliche Arbeit: Der perfekte Aufbau

Eine gute Struktur für Ihre wissenschaftliche Arbeit ist wie ein Bauplan. Sie sorgt dafür, dass Ihre Leser Ihnen von Anfang bis Ende folgen können, schafft einen klaren roten Faden und macht Ihre Ergebnisse nachvollziehbar. Ohne diese Gliederung wirken selbst die besten Argumente schnell verloren und unklar – das schadet am Ende der gesamten Arbeit.

Warum die richtige Struktur über den Erfolg entscheidet

Bevor wir uns die einzelnen Kapitel genauer ansehen, sollten wir eine grundlegende Frage klären: Warum ist ein logischer Aufbau so viel mehr als nur eine formale Anforderung Ihrer Uni?

Stellen Sie sich die Gliederung Ihrer Arbeit wie das Fundament und den Bauplan eines Hauses vor. Fehlt dieser Plan, stehen die Wände schief, die Räume ergeben keinen Sinn und das Dach stürzt vielleicht sogar ein. Genauso führt eine durchdachte Struktur einer wissenschaftlichen Arbeit den Leser sicher durch Ihre Argumentation. Sie ist der berühmte „rote Faden“, der alles zusammenhält.

Ein guter Aufbau ist oft das erste, was Betreuer bewerten. Er zeigt sofort, dass Sie Ihr Thema im Griff haben und Ihre Gedanken klar ordnen können.

Für Ihre Leser schafft die Gliederung Klarheit und Orientierung. Sie wissen, was sie erwartet, und können Ihre Gedankengänge leichter nachvollziehen. Jedes Kapitel baut logisch auf dem vorherigen auf, was Ihre Schlussfolgerungen nicht nur glaubwürdig, sondern auch überzeugend macht.

Ein bewährter Aufbau als Standard

Diese Vorgehensweise ist kein Zufall, sondern das Ergebnis jahrelanger wissenschaftlicher Praxis. Die meisten akademischen Arbeiten in Deutschland folgen einem bewährten Muster. Tatsächlich nutzen laut einer Umfrage unter Studierenden über 85 % diese Standardstruktur, einfach weil sie die Vergleichbarkeit sichert und das Verständnis erleichtert. Mehr über die Hintergründe der Forschungsförderung können Sie beim Stifterverband nachlesen.

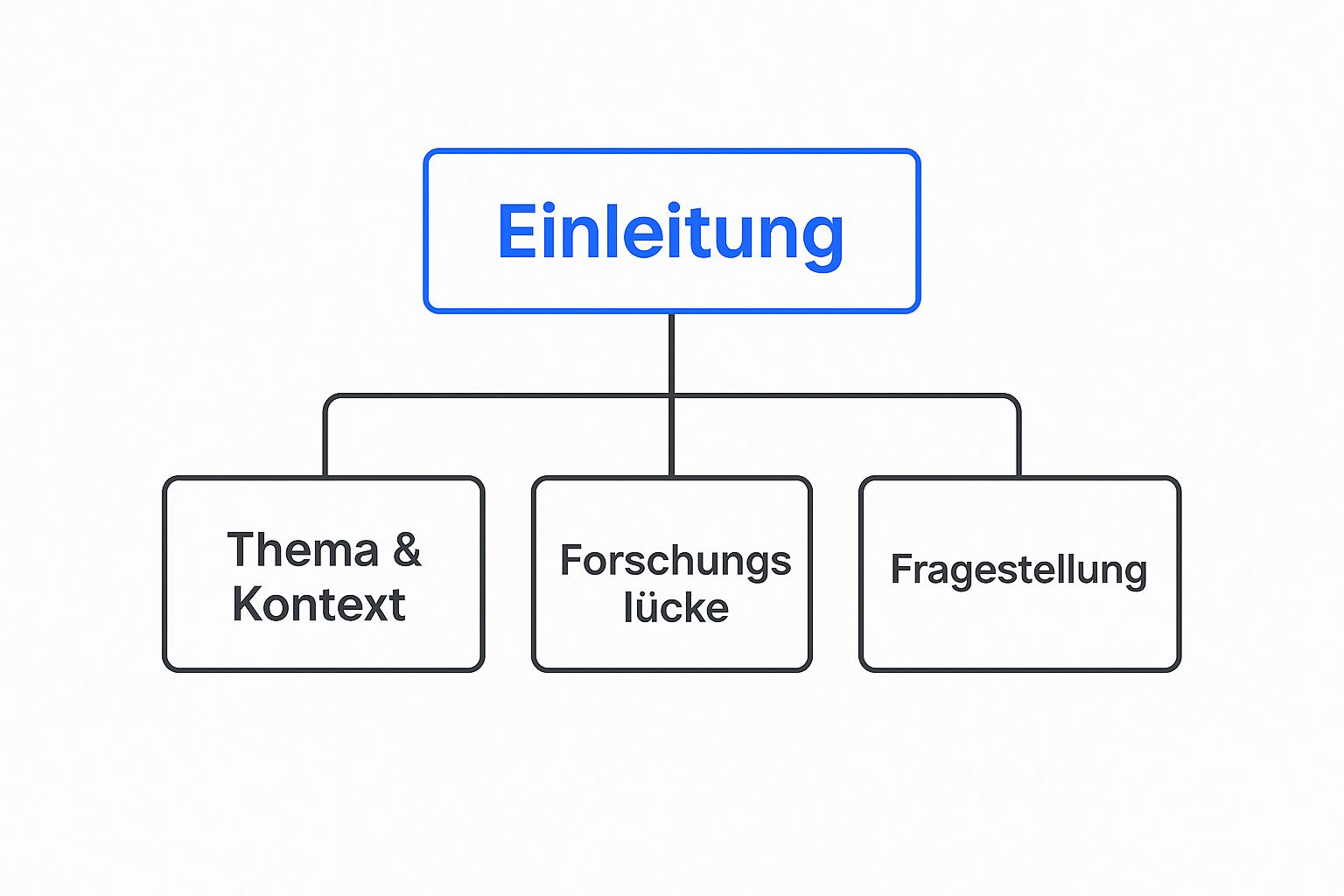

Die folgende Grafik zeigt, wie die wichtigsten Teile der Einleitung – Thema, Forschungslücke und Fragestellung – zusammenwirken und die Basis für Ihre gesamte Arbeit legen.

Wie Sie sehen, führt der allgemeine thematische Kontext direkt zu einer spezifischen Lücke im Forschungsstand. Und genau aus dieser Lücke leiten Sie dann die zentrale Fragestellung Ihrer Arbeit ab.

Eine gute Gliederung macht Ihre Arbeit also nicht nur lesbarer, sondern auch überzeugender. Sehen Sie sie nicht als starres Korsett, sondern als ein Werkzeug, das Ihnen hilft, Ihre Ergebnisse wirkungsvoll zu präsentieren. Sie verwandelt eine reine Sammlung von Fakten in eine schlüssige und starke wissenschaftliche Argumentation.

Die Einleitung als überzeugender Türöffner

Stellen Sie sich vor, Ihre wissenschaftliche Arbeit ist ein Haus. Die Einleitung ist dann die Eingangstür und der Flur – der erste Eindruck entscheidet darüber, ob sich Ihr Besucher (also der Leser) willkommen fühlt und neugierig wird, was sich in den anderen Räumen verbirgt. Hier entscheidet sich auf den ersten paar Seiten, ob Sie Ihr Publikum fesseln oder verlieren.

Ein starker Einstieg ist mehr als nur eine nette Begrüßung. Er legt den Grundstein für Ihre gesamte Argumentation und signalisiert von Anfang an: Hier schreibt jemand, der sein Thema verstanden hat und etwas Wichtiges zu sagen hat. Denken Sie an den Trailer eines guten Films: Er gibt einen Vorgeschmack, stellt die wichtigsten Charaktere vor und weckt Spannung, ohne schon alles zu verraten. Genau das soll Ihre Einleitung auch leisten.

Das Herzstück: die Forschungsfrage formulieren

Jede gute Einleitung dreht sich um ein klares Zentrum: die Forschungsfrage. Sie ist der Kompass Ihrer gesamten Arbeit. Ohne eine präzise Frage besteht die Gefahr, dass Ihre Untersuchung ziellos und unstrukturiert wirkt, wie ein Schiff ohne Steuermann. Die große Kunst ist es, eine Frage zu finden, die weder zu breit noch zu eng ist.

Eine zu weite Frage wie „Welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf die Gesellschaft?“ lässt sich in einer Abschlussarbeit unmöglich beantworten. Eine zu enge Frage bietet dagegen kaum Stoff für eine tiefgehende Analyse. Eine gelungene Forschungsfrage ist daher immer spezifisch, klar eingegrenzt und erforschbar.

Der gesamte Aufbau einer wissenschaftlichen Arbeit ist darauf ausgerichtet, eine zentrale Forschungsfrage systematisch zu beantworten. Die Einleitung muss diese Frage nicht nur klar formulieren, sondern auch begründen, warum sie relevant ist.

Vermeiden Sie den typischen Fehler, die Forschungsfrage einfach als isolierten Fragesatz an das Ende eines Absatzes zu klatschen. Betten Sie sie stattdessen geschickt in Ihren Text ein. Leiten Sie aus einer Wissenslücke – der sogenannten Forschungslücke – her, warum genau diese Frage gestellt werden muss. So machen Sie die Notwendigkeit Ihrer Arbeit deutlich.

Die drei zentralen Bausteine der Einleitung

Eine wirklich überzeugende Einleitung hat fast immer eine bewährte Struktur, die den Leser ganz logisch an das Thema heranführt. Man kann sie in drei grundlegende Schritte unterteilen:

- Hinführung und Relevanz: Starten Sie mit einem allgemeinen, aber fesselnden Einstieg. Zeigen Sie, warum Ihr Thema gerade jetzt wichtig ist – sei es gesellschaftlich, wissenschaftlich oder für die Praxis. Ein Verweis auf aktuelle Debatten, überraschende Statistiken oder ein konkretes Problem aus dem Alltag funktioniert hier oft sehr gut.

- Forschungslücke und Problemstellung: Nachdem Sie den allgemeinen Rahmen abgesteckt haben, zoomen Sie auf das konkrete Problem. Fassen Sie kurz zusammen, was die Forschung bisher weiß, und zeigen Sie dann auf, wo es noch offene Fragen oder Widersprüche gibt. Genau diese Lücke ist die Rechtfertigung für Ihr gesamtes Forschungsvorhaben.

- Vorstellung der eigenen Arbeit: Zum Schluss geben Sie einen klaren Fahrplan. Präsentieren Sie Ihre Forschungsfrage und skizzieren Sie kurz den Aufbau der Arbeit. Erklären Sie, welches Ziel Sie verfolgen und wie die einzelnen Kapitel Sie Schritt für Schritt dorthin führen werden. Das gibt dem Leser Orientierung und Sicherheit.

Eine perfekt formulierte Einleitung ist Gold wert und legt den Grundstein für eine herausragende Arbeit. Wenn Sie tiefer in das Thema eintauchen und sich weitere Beispiele ansehen möchten, lesen Sie unseren detaillierten Beitrag zum Aufbau der Einleitung einer Bachelorarbeit.

2. Theorie und Forschungsstand als stabiles Fundament

Ihre Einleitung hat den Leser neugierig gemacht und Ihre Forschungsfrage vorgestellt. Perfekt. Jetzt geht es ans Eingemachte: das theoretische Fundament Ihrer Arbeit. Dieses Kapitel ist so viel mehr als eine trockene Zusammenfassung von Fachbüchern. Hier zeigen Sie, dass Sie das Spielfeld Ihrer Forschung nicht nur überblicken, sondern es auch kritisch durchdringen können.

Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Detektiv. Ihre Aufgabe ist es, alle bisherigen Spuren, Beweise und Zeugenaussagen zu sammeln und zu ordnen. Ihr Ziel? Ein glasklares Bild davon zu zeichnen, was wir schon wissen. Und – noch viel wichtiger – wo die entscheidende Lücke klafft. Genau diese Lücke ist der "Tatort", an dem Ihre eigene Untersuchung ansetzt.

Von der Recherche zur Forschungslücke

Die Kernaufgabe in diesem Kapitel ist es, relevante Theorien, Modelle und bisherige Studien systematisch aufzuarbeiten. Beginnen Sie bei den großen, grundlegenden Theorien Ihres Fachs, die für Ihr Thema wichtig sind. Von dort arbeiten Sie sich dann immer weiter vor zu den spezifischeren Studien, die sich schon mit ganz ähnlichen Fragen beschäftigt haben.

Dabei geht es nicht darum, jedes Detail nachzuerzählen. Stattdessen fassen Sie die Kernaussagen, Methoden und Ergebnisse früherer Arbeiten zusammen und bewerten sie kritisch. Wo gibt es Widersprüche? Welche Aspekte wurden bisher vielleicht einfach übersehen? Wenn Sie diese Fragen sorgfältig beantworten, stolpern Sie fast automatisch über Ihre Forschungslücke.

Diese wissenschaftliche Gründlichkeit ist tief in der deutschen Forschungslandschaft verankert. Allein im Jahr 2023 flossen rund 129,7 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung. Diese gewaltigen Summen ermöglichen unzählige Publikationen, die sich an klare Strukturen halten müssen – nur so kann man auf bestehendem Wissen aufbauen und neue Erkenntnisse für andere nachvollziehbar machen.

Ein starker Forschungsstand ist die Legitimation für Ihre gesamte Arbeit. Er signalisiert dem Leser unmissverständlich: Diese Forschung ist wichtig, weil sie eine offene Frage beantwortet und damit den wissenschaftlichen Diskurs wirklich voranbringt.

Praktische Tipps für dieses Kapitel

Ein typischer Fehler ist, einfach eine Quelle nach der anderen aufzuzählen, ohne dass ein roter Faden erkennbar wird. Um das zu verhindern, sollten Sie Ihren Theorieteil ganz bewusst gliedern, zum Beispiel thematisch oder chronologisch.

Hier sind ein paar bewährte Schritte:

- Systematisch recherchieren: Nutzen Sie Fachdatenbanken wie Google Scholar oder Web of Science und stöbern Sie in den Literaturverzeichnissen wichtiger Standardwerke.

- Quellen clever verwalten: Programme wie Zotero oder Citavi sind Gold wert. Sie helfen Ihnen, den Überblick zu behalten und ersparen Ihnen später viel Stress beim Erstellen des Literaturverzeichnisses.

- Kritisch lesen: Fragen Sie sich bei jeder Quelle: Was ist die zentrale Botschaft? Welche Methode wurde genutzt? Wo liegen die Stärken und Schwächen der Studie?

- Eine Argumentation aufbauen: Gruppieren Sie Ihre Literatur nach Themen. Stellen Sie verschiedene Standpunkte gegenüber und entwickeln Sie daraus Ihre eigene Argumentationskette, die direkt zu Ihrer Forschungslücke führt.

Am Ende dieses Kapitels muss der Leser glasklar verstehen, auf welchem Wissen Ihre Arbeit fußt und warum genau Ihre Fragestellung einen wichtigen, bisher fehlenden Beitrag leistet. Falls Sie eine detaillierte Anleitung suchen, wie Sie diesen Teil perfekt umsetzen, empfehlen wir unseren Leitfaden zum Thema Forschungsstand schreiben.

Die Methodik: Das Herzstück Ihrer wissenschaftlichen Arbeit

Stellen Sie sich das Methodik-Kapitel als das Kochrezept Ihrer Arbeit vor. Hier legen Sie ganz genau offen, wie Sie vorgegangen sind. Welche „Zutaten“ (also Daten) haben Sie mit welchen „Werkzeugen“ (also Methoden) verarbeitet, um am Ende zu Ihren Ergebnissen zu kommen?

Dieses Kapitel ist entscheidend für die wissenschaftliche Qualität Ihrer Arbeit. Alles dreht sich hier um zwei Schlüsselbegriffe: Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Ein anderer Forscher muss Ihre Schritte nachvollziehen und theoretisch wiederholen können – ganz ohne bei Ihnen nachfragen zu müssen. Genau das schafft Vertrauen und beweist, dass Ihre Ergebnisse auf einem soliden Fundament stehen und nicht einfach vom Himmel gefallen sind. Es ist der Teil, der die gesamte Struktur Ihrer wissenschaftlichen Arbeit zusammenhält.

Warum gerade diese Methode? Begründen Sie Ihre Wahl!

Der erste Schritt ist immer, zu erklären, warum Sie sich für eine bestimmte Methode entschieden haben. Ein Satz wie „Es wurden Experteninterviews geführt“ reicht bei Weitem nicht aus. Sie müssen überzeugend darlegen, warum gerade diese Methode perfekt geeignet ist, um Ihre Forschungsfrage zu beantworten.

Verknüpfen Sie Ihre Wahl direkt mit Ihrer Fragestellung und Ihren Zielen. Ein Beispiel: Wenn Sie die persönlichen Erfahrungen von Projektmanagern in Krisensituationen untersuchen wollen, sind qualitative Interviews die logische Konsequenz. Sie ermöglichen tiefgehende Einblicke, die eine standardisierte Umfrage niemals liefern könnte.

Eine gut begründete Methode ist kein Zufall, sondern eine bewusste, strategische Entscheidung. Sie zeigt Ihrem Betreuer, dass Sie die Stärken und Schwächen verschiedener Forschungsansätze kennen und die für Ihr Projekt passende ausgewählt haben.

Wie sind Sie vorgegangen? Beschreiben Sie die Datenerhebung im Detail

Nach dem „Warum“ folgt das „Wie“. Beschreiben Sie den Ablauf Ihrer Datenerhebung so präzise wie möglich. Wer hat teilgenommen? Wie, wann und wo fand die Erhebung statt? Diese Fragen müssen Sie lückenlos beantworten. Was genau Sie hier anführen, hängt natürlich stark von Ihrer Methode ab.

Hier ein paar Beispiele, was in diesen Teil gehört:

- Quantitative Umfrage: Geben Sie die genaue Stichprobengröße an (z. B. N = 250). Erklären Sie die Auswahlkriterien für die Teilnehmer, den genauen Erhebungszeitraum und wie Ihr Fragebogen aufgebaut war (z. B. welche Skalen Sie verwendet haben, wie viele Fragen es gab).

- Qualitative Interviews: Legen Sie dar, wie Sie Ihre Interviewpartner gefunden und ausgewählt haben. Wie viele Interviews haben Sie geführt? Wie lange dauerten diese im Schnitt? Haben Sie einen Leitfaden verwendet?

- Literaturanalyse: Definieren Sie Ihre Suchstrategie. Welche wissenschaftlichen Datenbanken haben Sie durchsucht? Mit welchen Suchbegriffen haben Sie gearbeitet und – ganz wichtig – nach welchen Kriterien haben Sie entschieden, welche Quellen relevant sind und welche nicht?

Und wie wurde ausgewertet? Machen Sie die Analyse nachvollziehbar

Der letzte Baustein des Methodik-Kapitels ist die Beschreibung der Datenauswertung. Auch hier ist absolute Genauigkeit das A und O.

Bei einer quantitativen Studie erklären Sie, welche statistischen Tests Sie angewendet haben (z. B. eine Regressionsanalyse oder einen t-Test) und mit welcher Software Sie gearbeitet haben (z. B. SPSS oder R).

Bei qualitativen Daten, zum Beispiel aus Interviews, beschreiben Sie Ihr Vorgehen Schritt für Schritt. Haben Sie eine qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring durchgeführt? Oder vielleicht mit der Grounded-Theory-Methodik gearbeitet? Erklären Sie, wie Sie Ihre Daten codiert und daraus Kategorien gebildet haben. Diese Transparenz ist die Basis dafür, dass Ihre Ergebnisse im nächsten Kapitel nicht nur verstanden, sondern auch als glaubwürdig eingestuft werden.

Ergebnisse präsentieren und diskutieren

Nachdem Sie sich durch Theorie und Methodik gekämpft haben, kommt der spannendste Teil: Ihre Forschungsergebnisse werden endlich sichtbar. In den Kapiteln „Ergebnisse“ und „Diskussion“ hauchen Sie Ihren Daten Leben ein. Mein Tipp aus der Praxis: Trennen Sie diese beiden Kapitel klar voneinander. Das sorgt für eine saubere Struktur Ihrer wissenschaftlichen Arbeit und macht Ihre Argumentation für den Leser viel leichter nachvollziehbar.

Stellen Sie sich das Ergebniskapitel wie eine Nachrichtensendung vor. Ihre Aufgabe ist es, absolut neutral und sachlich zu berichten, was Sie herausgefunden haben. Bewertungen, eigene Meinungen oder Interpretationen haben hier noch nichts verloren. Es geht rein um die Fakten.

Die Ergebnisse sachlich darstellen

Hier beschreiben Sie ganz präzise Ihre Resultate. Um komplexe Daten verständlich zu machen, sind Tabellen, Grafiken und Diagramme Ihre besten Freunde. Eine gute Grafik kann zwar unheimlich viel aussagen, aber sie erklärt sich selten von allein. Nehmen Sie Ihre Leser also an die Hand, führen Sie sie durch die Abbildungen und heben Sie die wichtigsten Punkte hervor – aber eben noch ohne diese zu deuten.

Formulieren Sie rein beschreibend und beantworten Sie nur das „Was“:

- Was genau zeigt die Statistik?

- Welche Muster oder Trends lassen sich in den Daten erkennen?

- Wie haben die Teilnehmer Ihrer Umfrage geantwortet?

Indem Sie diese Fragen neutral beantworten, schaffen Sie eine solide, faktenbasierte Grundlage. Das ist das Fundament, auf dem Sie gleich Ihre überzeugende Diskussion aufbauen.

Die Diskussion als Herzstück der Argumentation

Nachdem die Fakten auf dem Tisch liegen, beginnt die eigentliche Magie. Jetzt schlüpfen Sie in die Rolle des Forschers und Analysten. Im Diskussionsteil geben Sie Ihren Ergebnissen eine Bedeutung und ordnen sie in das große Ganze ein.

Hier zeigen Sie, dass Sie Daten nicht nur sammeln, sondern sie auch durchdenken, einordnen und kritisch bewerten können. Die Diskussion ist das argumentative Herzstück Ihrer gesamten Arbeit.

Dieses Kapitel beantwortet die spannenden Fragen: „Warum ist das so?“ und „Was bedeutet das jetzt eigentlich?“. Hier findet Ihre wissenschaftliche Argumentation statt. Sie interpretieren Ihre Befunde und schlagen elegant den Bogen zurück zu Ihrer ursprünglichen Forschungsfrage.

Interpretation und Einordnung Ihrer Befunde

Die Interpretation ist viel mehr als eine bloße Wiederholung der Ergebnisse. Hier erklären Sie, was Ihre Daten wirklich aussagen. Und vor allem: wie sie Ihre Forschungsfrage beantworten. Jetzt ist der Moment, Ihre Resultate mit den Theorien und Studien aus Ihrem Theorieteil zu verknüpfen.

- Bestätigen Ihre Ergebnisse die Theorien, die Sie vorgestellt haben?

- Widersprechen sie vielleicht sogar dem, was andere Forscher herausgefunden haben?

- Wo genau im aktuellen Forschungsstand lässt sich Ihre Arbeit verorten?

Diese Einordnung ist entscheidend, denn sie zeigt, welchen Beitrag Sie ganz konkret leisten. Genau diese Verknüpfung von neuen Daten und bestehendem Wissen ist übrigens auch für die Wirtschaft enorm wichtig. Eine Studie ergab, dass rund 75 % der mittelständischen Unternehmen gut aufbereitete Forschungsergebnisse als Schlüssel für ihre Innovationen sehen. Mehr zur Bedeutung von Forschung für Unternehmen können Sie hier nachlesen.

Ein letzter, aber wichtiger Punkt für die Diskussion: die kritische Reflexion. Keine Studie ist perfekt. Seien Sie ehrlich und benennen Sie die Schwachstellen oder Grenzen Ihrer Arbeit. Das ist kein Zeichen von Schwäche – ganz im Gegenteil, es beweist Ihre wissenschaftliche Reife und Glaubwürdigkeit. Runden Sie das Kapitel dann mit einem Ausblick ab: Welche neuen Fragen ergeben sich aus Ihrer Arbeit? Was könnte man als Nächstes erforschen?

Fazit und formale Elemente für einen runden Abschluss

Sie haben Ihre Ergebnisse präsentiert und eingehend diskutiert – jetzt kommt der letzte, aber entscheidende Schritt. Ihre Arbeit neigt sich dem Ende zu, aber der Schluss hat es in sich. Er besteht aus zwei wichtigen Teilen: dem Fazit, das Ihrer Forschung die Krone aufsetzt, und den formalen Anhängen, ohne die eine wissenschaftliche Arbeit einfach nicht vollständig ist.

Das Fazit ist dabei so viel mehr als nur eine Zusammenfassung. Sehen Sie es als den finalen Pinselstrich bei einem Gemälde – er vollendet das Werk und sorgt für die endgültige Wirkung. Hier führen Sie Ihre wichtigsten Erkenntnisse zusammen und geben eine prägnante, klare Antwort auf die Forschungsfrage aus Ihrer Einleitung.

Das Fazit als überzeugender Schlusspunkt

Im Kern geht es im Fazit um eine Synthese. Sie wiederholen nicht einfach nur, was Sie bereits geschrieben haben. Stattdessen nehmen Sie die zentralen Fäden aus Ihrer Diskussion auf und weben daraus ein schlüssiges Gesamtbild. Was ist die eine, wichtigste Botschaft, die Ihre Leser mit nach Hause nehmen sollen?

Ein starkes Fazit blickt auch kurz auf den Forschungsprozess zurück und gibt einen gut begründeten Ausblick in die Zukunft.

- Beantwortung der Forschungsfrage: Formulieren Sie die Antwort auf Ihre Ausgangsfrage klar und ohne Umschweife.

- Wichtigste Erkenntnisse: Heben Sie die 2–3 zentralen Befunde hervor, die diese Antwort untermauern.

- Ausblick: Wo gibt es noch offene Fragen? Welche neuen Forschungsfelder könnte Ihre Arbeit anstoßen? Geben Sie hier einen kurzen Impuls.

Ganz wichtig: Führen Sie im Fazit auf keinen Fall neue Argumente oder Informationen ein. Alles, was hier steht, muss sich aus den vorherigen Kapiteln ableiten lassen. Wenn Sie noch tiefer in die Kunst des perfekten Schlusssatzes eintauchen wollen, finden Sie in unserem Leitfaden wertvolle Tipps, wie man ein Fazit für eine wissenschaftliche Arbeit schreibt.

Das Fazit ist Ihre letzte Chance, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Ein prägnanter und selbstbewusster Abschluss rundet Ihre gesamte Argumentation ab und unterstreicht die Relevanz Ihrer Forschung.

Die unverzichtbaren Formalia am Ende

Nachdem der inhaltliche Teil abgeschlossen ist, kommt die „Pflicht“. Den Anfang macht das Literaturverzeichnis. Es ist das Rückgrat Ihrer wissenschaftlichen Redlichkeit. Hier müssen Sie alle Quellen lückenlos auflisten, die Sie in Ihrer Arbeit verwendet haben. Achten Sie penibel auf einen einheitlichen Zitationsstil (z. B. APA, Harvard). Mein Tipp aus Erfahrung: Nutzen Sie von Anfang an ein Literaturverwaltungsprogramm wie Zotero oder Citavi. Das erspart Ihnen stundenlange manuelle Korrekturen und jede Menge Nerven.

Ganz zum Schluss kommt die eidesstattliche Erklärung. Mit Ihrer Unterschrift versichern Sie, dass Sie die Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe angefertigt haben. Dieses Dokument ist ein obligatorischer und absolut notwendiger Bestandteil – der formale Schlusspunkt Ihrer wissenschaftlichen Leistung.

Fragen, die immer wieder zur Gliederung auftauchen

Wenn man anfängt, die Struktur einer wissenschaftlichen Arbeit zu planen, kommen oft ganz ähnliche Fragen auf. Wir haben hier die häufigsten für Sie gesammelt, damit Sie mit einem sicheren Gefühl in Ihr Projekt starten können.

Wie kleinteilig sollte meine Gliederung eigentlich sein?

Stellen Sie sich Ihre Gliederung wie eine detaillierte Landkarte für Ihre Arbeit vor. Sie sollte so genau sein, dass sie Ihnen den Weg klar vorgibt, ohne dass Sie sich verirren. Das bedeutet: Planen Sie nicht nur die Hauptkapitel, sondern auch mindestens eine, besser noch zwei, tiefere Gliederungsebenen (also zum Beispiel 2.1 und 2.1.1).

Ein guter Plan zeigt jeden logischen Schritt Ihrer Argumentation – von der Theorie über die Methode bis zur Diskussion Ihrer Ergebnisse. Ist der Plan zu grob, verlieren Sie beim Schreiben schnell den roten Faden.

Darf ich von der klassischen Struktur abweichen?

Ja, das geht – aber nur, wenn es dafür einen wirklich guten Grund gibt und Sie das mit Ihrer Betreuungsperson abgesprochen haben. Die klassische Struktur, oft auch IMRAD-Schema genannt (Introduction, Methods, Results, and Discussion), ist nicht ohne Grund der Standard. Sie ist logisch, bewährt und für jeden Leser sofort nachvollziehbar.

Manchmal erfordern kreative oder interdisziplinäre Themen aber einen anderen Aufbau. Wichtig ist nur: Auch eine unkonventionelle Struktur muss für Außenstehende immer klar und wissenschaftlich nachvollziehbar bleiben.

Worin liegt eigentlich der Unterschied zwischen dem Ergebnis- und dem Diskussionsteil? Ganz einfach: Es ist die strikte Trennung von Fakten und Interpretation. Im Ergebnisteil präsentieren Sie ganz neutral, was Sie herausgefunden haben. In der Diskussion erklären Sie dann, was diese Ergebnisse bedeuten und wie sie Ihre Forschungsfrage beantworten.

Am Ende des Tages ist die Gliederung Ihr wichtigstes Werkzeug. Mit ihr steht und fällt ein überzeugender und schlüssiger Text.

Steht Ihre Gliederung, aber die Worte wollen einfach nicht fließen? Arbento ist ein KI-Schreibassistent, der speziell für wissenschaftliche Texte entwickelt wurde. Er unterstützt Sie bei Formulierungen, sorgt für korrekte Zitate und einen passenden akademischen Stil. Probieren Sie die KI aus, die die Standards deutscher Universitäten kennt: https://arbento.de