Punkt und Kommasetzung einfach meistern

Die richtige Punkt- und Kommasetzung ist das A und O für jeden guten Text. Es ist weit mehr als nur eine lästige Pflicht aus dem Deutschunterricht; es ist die Grundlage dafür, dass Ihre Gedanken klar und verständlich beim Leser ankommen. Ohne sie verlieren sich Ihre Leser schnell in einem Labyrinth aus Wörtern.

Warum ein Punkt und ein Komma den Unterschied machen

Stellen Sie sich Ihre Sätze wie eine Straße vor. Ein Punkt ist dabei ein klares Stoppschild – hier endet ein Gedanke, und etwas Neues beginnt. Ein Komma hingegen ist eher wie eine Vorfahrt-gewähren-Markierung. Es trennt zwar einzelne Teile, hält den Verkehrsfluss aber am Laufen und verbindet die Elemente logisch miteinander. Fehlen diese Zeichen, entsteht schnell ein heilloses Durcheinander. Ihre Botschaft kommt ins Stocken, und Missverständnisse sind praktisch unvermeidbar.

Die Regeln der Punkt- und Kommasetzung zu beherrschen, ist also kein rein akademisches Zahlenspiel. Es ist Ihr wichtigstes Handwerkszeug, um wirkungsvoll zu kommunizieren. Manchmal reicht ein einziges falsch gesetztes Komma, um den Sinn eines ganzen Satzes auf den Kopf zu stellen. Ein fehlender Punkt kann wiederum zwei völlig unterschiedliche Ideen zu einem unverständlichen Wortbrei vermischen.

Mehr als nur sture Regeln

Es geht aber nicht nur darum, peinliche Fehler zu vermeiden. Eine saubere Zeichensetzung verleiht Ihren Texten eine professionelle Note und macht sie überzeugender. Egal ob in einer wissenschaftlichen Arbeit, einer wichtigen E-Mail oder einem einfachen Blogartikel – die richtige Interpunktion zeigt, dass Sie sorgfältig gearbeitet haben und Ihren Leser wertschätzen. Sie signalisiert: Ich habe meine Gedanken für dich geordnet.

Dieser Leitfaden soll Ihnen dabei helfen, die entscheidenden Regeln Schritt für Schritt zu verstehen und sicher anzuwenden. Wir schauen uns nicht nur die Regeln an, sondern auch die Logik dahinter. So entwickeln Sie mit der Zeit ein echtes Gefühl dafür, wann welches Zeichen hingehört.

Satzzeichen sind keine lästigen Hindernisse, sondern Ihre besten Freunde. Sie steuern den Lesefluss, setzen Akzente und bringen Struktur in Ihre Argumente.

Gerade im wissenschaftlichen Schreiben ist diese Genauigkeit unverzichtbar. Hier hängt die Glaubwürdigkeit Ihrer Arbeit davon ab, dass Fakten und Argumente präzise wiedergegeben werden. Das gilt übrigens auch für Details wie die richtige Formatierung von Quellen. Wenn Sie sich hier unsicher sind, finden Sie in unserem Artikel zum richtigen Setzen von Fußnoten wertvolle Tipps.

Die Kernfunktionen von Punkt und Komma im Überblick

Um Ihnen einen schnellen Einstieg zu ermöglichen, fasst diese Tabelle die wichtigsten Aufgaben von Punkt und Komma kurz und knapp zusammen.

| Satzzeichen | Hauptfunktion | Beispiel |

|---|---|---|

| Punkt | Schließt einen vollständigen Satz ab. | Die Sonne scheint. |

| Komma | Trennt Teilsätze oder Elemente in einer Liste. | Ich gehe einkaufen, weil der Kühlschrank leer ist. |

Diese Tabelle ist Ihr Spickzettel für die Grundlagen. Im weiteren Verlauf dieses Leitfadens gehen wir tiefer ins Detail.

Nach der Lektüre dieses Artikels werden Sie die Punkt- und Kommasetzung hoffentlich nicht mehr als notwendiges Übel betrachten. Sehen Sie sie stattdessen als eine Chance, Ihre Texte präziser, klarer und letztendlich wirkungsvoller zu machen.

Die Kommaregeln – ganz ohne Kopfzerbrechen

Vergessen Sie das mühsame Pauken von komplizierten Rechtschreibregeln. Um bei der Punkt- und Kommasetzung sicher zu werden, müssen Sie nicht jeden Paragraphen auswendig kennen. Viel wichtiger ist es, die Logik dahinter zu verstehen. Sehen Sie Kommas einfach als freundliche Wegweiser, die Ihren Lesern helfen, den Gedanken im Satz zu folgen.

Eigentlich lassen sich fast alle Kommafragen auf drei ganz einfache Grundideen zurückführen. Wenn Sie diese drei verinnerlicht haben, meistern Sie schon den Großteil der Fälle und können Kommas selbstbewusst setzen.

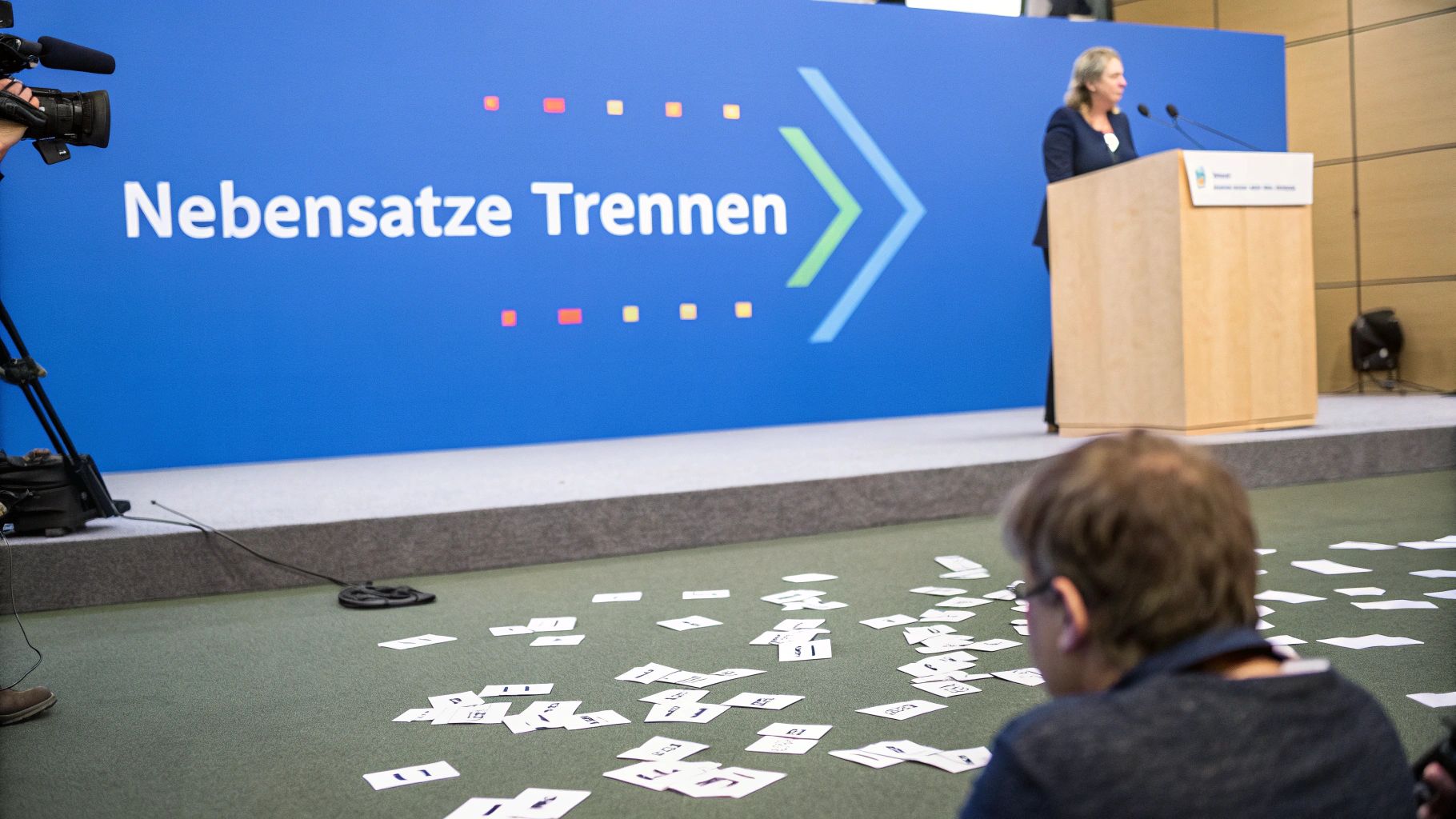

Grundidee 1: Haupt- und Nebensätze voneinander trennen

Die wohl häufigste Aufgabe des Kommas ist es, Haupt- und Nebensätze sauber zu trennen. Ein Hauptsatz ist ein vollständiger Satz, der für sich allein stehen kann. Ein Nebensatz hingegen funktioniert nicht ohne seinen Hauptsatz und wird oft durch bestimmte Signalwörter (Konjunktionen) eingeleitet.

Diese Signalwörter sind Ihre besten Freunde bei der Kommasetzung. Sobald Sie eines davon sehen, können Sie ziemlich sicher sein, dass davor ein Komma hingehört.

- Typische Signalwörter sind: weil, dass, obwohl, da, während, als, wenn, nachdem, bevor, damit, sodass

Schauen wir uns das mal an einem einfachen Beispiel an:

- Falsch: Der Student schreibt die Hausarbeit schnell weil die Abgabefrist bald endet. (Stockend und unklar)

- Richtig: Der Student schreibt die Hausarbeit schnell, weil die Abgabefrist bald endet. (Klar und logisch)

Das Komma macht sofort deutlich, wo der Grund für das schnelle Schreiben beginnt. Es schafft eine kleine Denkpause und verbessert den Lesefluss enorm.

Grundidee 2: Aufzählungen übersichtlich machen

Die zweite wichtige Funktion des Kommas ist die Gliederung von Aufzählungen. Dabei können einzelne Wörter, Wortgruppen oder sogar ganze Teilsätze aneinandergereiht werden. Das Komma ersetzt hier praktisch ein gesprochenes „und“ oder eine kurze Pause.

Stellen Sie es sich wie eine Einkaufsliste vor: Sie brauchen Mehl, Zucker, Eier und Butter. Zwischen den einzelnen Posten setzen Sie ein Komma, um sie voneinander abzugrenzen.

- Beispiel mit Wortgruppen: Für die Recherche nutzte er Online-Datenbanken, Fachbücher aus der Bibliothek, wissenschaftliche Journale und Experteninterviews.

Vor dem „und“ (oder „oder“), das den letzten Punkt der Liste einleitet, steht im Deutschen normalerweise kein Komma.

Ein Komma schafft Ordnung in Aufzählungen. Es verhindert, dass die einzelnen Teile zu einem Brei verschwimmen, und sorgt für eine saubere, klare Struktur.

Tatsächlich ist die korrekte Punkt- und Kommasetzung für viele eine echte Hürde. Studien legen nahe, dass etwa 15 bis 20 % der Erwachsenen im deutschen Sprachraum regelmäßig Probleme mit der Zeichensetzung haben. Das zeigt, wie wichtig es ist, die Regeln einfach und verständlich zu erklären – besonders bei Nebensätzen oder Einschüben. Mehr über die Häufigkeit von Kommafehlern und deren Ursachen können Sie bei mentorium.de nachlesen.

Grundidee 3: Einschübe und Zusätze kennzeichnen

Die dritte Grundidee betrifft zusätzliche Informationen, die man mitten in einen Satz packt. Diese Einschübe (Fachbegriff: Appositionen) erklären ein Wort genauer, sind aber für das grundsätzliche Verständnis des Satzes nicht unbedingt nötig. Man könnte sie einfach weglassen und der Satz würde immer noch Sinn ergeben.

Solche Zusatzinformationen werden mit Kommas vom Rest des Satzes abgetrennt – eines davor und eines danach.

- Beispiel für einen Einschub: Frau Dr. Müller, eine renommierte Expertin für Linguistik, hält morgen einen Vortrag.

Der Einschub „eine renommierte Expertin für Linguistik“ beschreibt Frau Dr. Müller näher. Die Kernaussage bleibt aber auch ohne ihn erhalten: Frau Dr. Müller hält morgen einen Vortrag.

Wenn Sie diese drei Grundideen verstanden haben, haben Sie eine solide Basis für die richtige Punkt- und Kommasetzung. Dann geht es nicht mehr darum, Regeln auswendig zu lernen, sondern darum, Satzstrukturen zu erkennen und Zeichen intuitiv richtig zu setzen.

Häufige Fehler und knifflige Sonderfälle meistern

Auch wenn die Grundregeln sitzen, tauchen im Schreiballtag immer wieder Fälle auf, die uns ins Grübeln bringen. Die deutsche Punkt- und Kommasetzung hat da so einige Tücken parat, die selbst geübte Schreiber manchmal aus dem Takt bringen. Aber keine Sorge, diese Stolpersteine räumen wir jetzt gemeinsam aus dem Weg.

Sehen Sie diesen Teil hier als Ihren persönlichen Spickzettel für die kniffligen Ecken der Zeichensetzung. Wir klären die typischen Zweifelsfälle, räumen mit alten Schulmythen auf und geben Ihnen das nötige Rüstzeug an die Hand, um auch bei komplexen Sätzen souverän zu bleiben.

Der Mythos vom Komma vor „und“ oder „oder“

Einer der hartnäckigsten Sätze, die viele noch im Ohr haben: „Vor ‚und‘ oder ‚oder‘ steht niemals ein Komma.“ Ganz so einfach ist es aber nicht. Meistens stimmt das, klar – vor allem bei einfachen Aufzählungen. Es gibt aber eine wichtige Ausnahme, die oft übersehen wird.

Ein Komma ist zwingend erforderlich, wenn „und“ oder „oder“ einen kompletten Nebensatz einleiten, der sich auf den vorherigen Hauptsatz bezieht.

- Beispiel: Er las das Buch in einer Nacht durch, und am nächsten Morgen wusste er alles für die Prüfung.

Hier verbindet „und“ zwei eigenständige Hauptsätze. Das Komma schafft eine klare Trennung und macht den Satz viel besser lesbar. Ohne das Komma würde ein langer, schwerfälliger Satzungetüm entstehen.

Die Tücken der Infinitivgruppen mit „zu“

Konstruktionen mit „zu“ plus Verb – die sogenannten Infinitivgruppen – sind ein Klassiker für Komma-Unsicherheit. Muss da jetzt ein Komma hin oder nicht? Die ehrliche Antwort: Es kommt darauf an. Seit der Rechtschreibreform ist das Komma hier oft freiwillig, aber es gibt klare Fälle, in denen es absolute Pflicht ist.

Ein Komma ist obligatorisch, wenn die Infinitivgruppe:

- Von einem Substantiv abhängt: Sie fasste den Entschluss, sofort zu kündigen.

- Durch ein hinweisendes Wort angekündigt wird: Er liebt es, stundenlang zu lesen.

- Mit Wörtern wie „um“, „ohne“, „statt“, „anstatt“, „außer“ oder „als“ beginnt: Sie lernt fleißig, um die Prüfung zu bestehen.

In vielen anderen Fällen können Sie das Komma setzen, müssen aber nicht. Oft ist es aber eine gute Idee, um die Satzstruktur klarer zu machen.

Ein freiwilliges Komma ist ein mächtiges Stilmittel. Setzen Sie es bewusst ein, um Ihren Lesern eine kleine Atempause zu gönnen und die Klarheit Ihrer Gedanken zu unterstreichen.

Freiwillige Kommas als Stilmittel nutzen

Die deutsche Punkt- und Kommasetzung ist flexibler, als viele denken. An zahlreichen Stellen überlässt sie Ihnen die Entscheidung, ob ein Komma gesetzt wird oder nicht. Das betrifft oft kurze, eingeschobene Nebensätze oder eben die gerade besprochenen Infinitivgruppen.

Diese Wahlfreiheit sollten Sie clever für sich nutzen. Fragen Sie sich einfach: Macht ein Komma den Satz an dieser Stelle verständlicher? Gerade in wissenschaftlichen Arbeiten, wo es auf jedes Detail ankommt, kann ein gut platziertes optionales Komma Gold wert sein. Es trennt komplexe Gedankengänge sauber voneinander und führt den Leser sicher durch Ihre Argumentation. Diese Sorgfalt ist genauso wichtig wie das richtige Zitieren – und wie das geht, zeigen wir Ihnen in unserem umfassenden Leitfaden zum korrekten APA Zitieren.

Vergleich: Wann ist ein Komma Pflicht, wann Kür?

Um Ihnen die Entscheidung im Alltag zu erleichtern, hier eine kleine Gegenüberstellung:

| Situation | Kommasetzung | Beispiel |

|---|---|---|

| Hauptsatz + Nebensatz | Pflicht | Ich gehe, weil es regnet. |

| Aufzählungen | Pflicht (außer vor „und“/„oder“) | Rot, grün, blau und gelb. |

| Einschübe (Appositionen) | Pflicht | Herr Schmidt, mein Nachbar, ist nett. |

| Infinitivgruppe mit „um zu“ | Pflicht | Er trainiert, um fit zu werden. |

| Kurze Infinitivgruppe | Freiwillig | Ich versuche(,) zu helfen. |

| Kurzer formelhafter Nebensatz | Freiwillig | Er kam(,) wie versprochen(,) pünktlich. |

Wenn Sie diese Sonderfälle einmal verinnerlicht haben, werden Sie viel sicherer. Sie merken dann schnell, dass die Punkt- und Kommasetzung keine starre Fessel ist. Sie ist vielmehr ein flexibles Werkzeug, mit dem Sie Ihre Texte präzise und leserfreundlich gestalten können. Nutzen Sie diese Chance, um Ihrer schriftlichen Kommunikation den letzten Schliff zu geben.

Der Punkt und seine vielfältigen Aufgaben im Text

Meistens steht das Komma im Rampenlicht, wenn es um deutsche Zeichensetzung geht. Der Punkt fristet daneben oft ein eher unscheinbares Dasein – zu Unrecht, wie ich finde. Seine Aufgabe ist nämlich weit mehr, als nur Sätze zu beenden. Er ist ein echtes Multitalent, das für Ordnung und klare Strukturen sorgt. Ein sicherer Umgang mit der Punkt- und Kommasetzung ist deshalb das A und O für jeden guten Text.

Seine wichtigste Funktion kennt natürlich jeder: Der Punkt markiert ganz klar das Ende eines Aussagesatzes. Er setzt einen Schlusspunkt hinter einen Gedanken und gibt uns die kleine Atempause, die wir brauchen, bevor der nächste Gedanke beginnt. Ohne ihn wären Texte ein einziger Wortschwall, in dem man sich hoffnungslos verirren würde.

Mehr als nur ein Schlusspunkt

Doch abseits dieser Hauptrolle hat der Punkt noch einige andere wichtige Aufgaben. Sehr oft begegnet er uns bei Abkürzungen. Hier zeigt er uns an, dass ein Wort verkürzt wurde.

Ein paar alltägliche Beispiele sind:

- z. B. (zum Beispiel)

- usw. (und so weiter)

- d. h. (das heißt)

- inkl. (inklusive)

Bei Abkürzungen aus mehreren Wörtern wie „z. B.“ kommt nach jedem abgekürzten Wort ein Punkt, gefolgt von einem Leerzeichen. Es sind genau diese kleinen Details, die einen professionellen Text ausmachen und ihn gut lesbar machen.

Eine weitere wichtige Rolle spielt der Punkt bei Ordnungszahlen. Er macht aus einer simplen Zahl eine Rangfolge oder Position. So wird aus der Ziffer 3 eben „der 3. Platz“ oder „am 3. Mai“.

Man könnte den Punkt als das Chamäleon der Satzzeichen bezeichnen. Mal ist er ein klares Stoppschild, mal ein Hinweis auf eine Abkürzung oder ein Signal für eine Reihenfolge – seine wahre Bedeutung erschließt sich erst im Kontext.

Auch bei Datumsangaben ist er im Deutschen unverzichtbar. Er trennt Tag, Monat und Jahr klar voneinander, zum Beispiel so: 17.10.2023. Diese Schreibweise ist ein fester Standard und verhindert Missverständnisse bei Zeitangaben.

Wann der Punkt fehlen muss

Genauso wichtig, wie zu wissen, wo ein Punkt hingehört, ist zu wissen, wo er weggelassen wird. Bei bestimmten Abkürzungen, die man schon fast als eigenständige Wörter ansieht, entfällt der Punkt. Das betrifft vor allem Maßeinheiten, Währungen oder auch Himmelsrichtungen.

Hier gilt also:

- Kein Punkt bei: kg, cm, m, EUR, USD

- Kein Punkt bei: N (Norden), S (Süden), W (Westen), O (Osten)

Diese Regel sorgt für ein sauberes Schriftbild und verhindert, dass zu viele Punkte den Lesefluss stören. Wer solche Normen beherrscht, zeigt, dass er professionell und wissenschaftlich formulieren kann – ein echter Pluspunkt in akademischen oder beruflichen Texten.

Der Sonderfall am Satzende

Eine Frage sorgt immer wieder für Unsicherheit: Was passiert, wenn ein Satz mit einer Abkürzung endet, die bereits einen Punkt hat? Setzt man dann zwei Punkte? Die Antwort ist ein klares Nein.

Wenn ein Aussagesatz mit einer Abkürzung wie „usw.“ endet, verschmelzen der Abkürzungspunkt und der Schlusspunkt des Satzes einfach zu einem einzigen Punkt.

- Richtig: Die Analyse umfasst qualitative und quantitative Methoden usw.

- Falsch: Die Analyse umfasst qualitative und quantitative Methoden usw..

Diese Regel macht die Punkt- und Kommasetzung zum Glück etwas einfacher und vermeidet unschöne Zeichen-Dopplungen. Wenn Sie diese verschiedenen Aufgaben des Punktes verinnerlicht haben, sind Sie schon einen riesigen Schritt weiter auf dem Weg zu stilistisch sauberen und fehlerfreien Texten.

Zahlen korrekt schreiben in Studium und Beruf

Gerade in wissenschaftlichen, technischen oder geschäftlichen Texten kommt es auf jedes Detail an. Hier kann ein falsch gesetztes Zeichen bei einer Zahl schnell gravierende Folgen haben. Die korrekte Punkt- und Kommasetzung ist deshalb keine reine Formsache, sondern eine absolute Notwendigkeit für Klarheit und Professionalität.

Besonders im internationalen Austausch lauert eine häufige Fehlerquelle. Der Grund ist ein grundlegender Unterschied zwischen der deutschen und der englischen Schreibweise von Zahlen. Wer diesen Unterschied nicht kennt, riskiert Missverständnisse und Fehlinterpretationen – und das kann schnell peinlich oder teuer werden.

Der entscheidende Unterschied zwischen Punkt und Komma

Denken Sie an die Zahl Pi. Im Deutschen schreiben wir sie ganz selbstverständlich als 3,14. Das Komma trennt also die Nachkommastellen ab. Im Englischen sieht das aber anders aus: 3.14. Hier übernimmt der Punkt diese Aufgabe.

Dieser Rollentausch zieht sich auch bei großen Zahlen durch. Um die Übersicht zu behalten, gliedern wir Tausenderstellen im Deutschen mit einem Punkt. Eine Million Euro schreibt sich also so: 1.000.000 €. Im englischsprachigen Raum nutzt man dafür das Komma: $1,000,000.

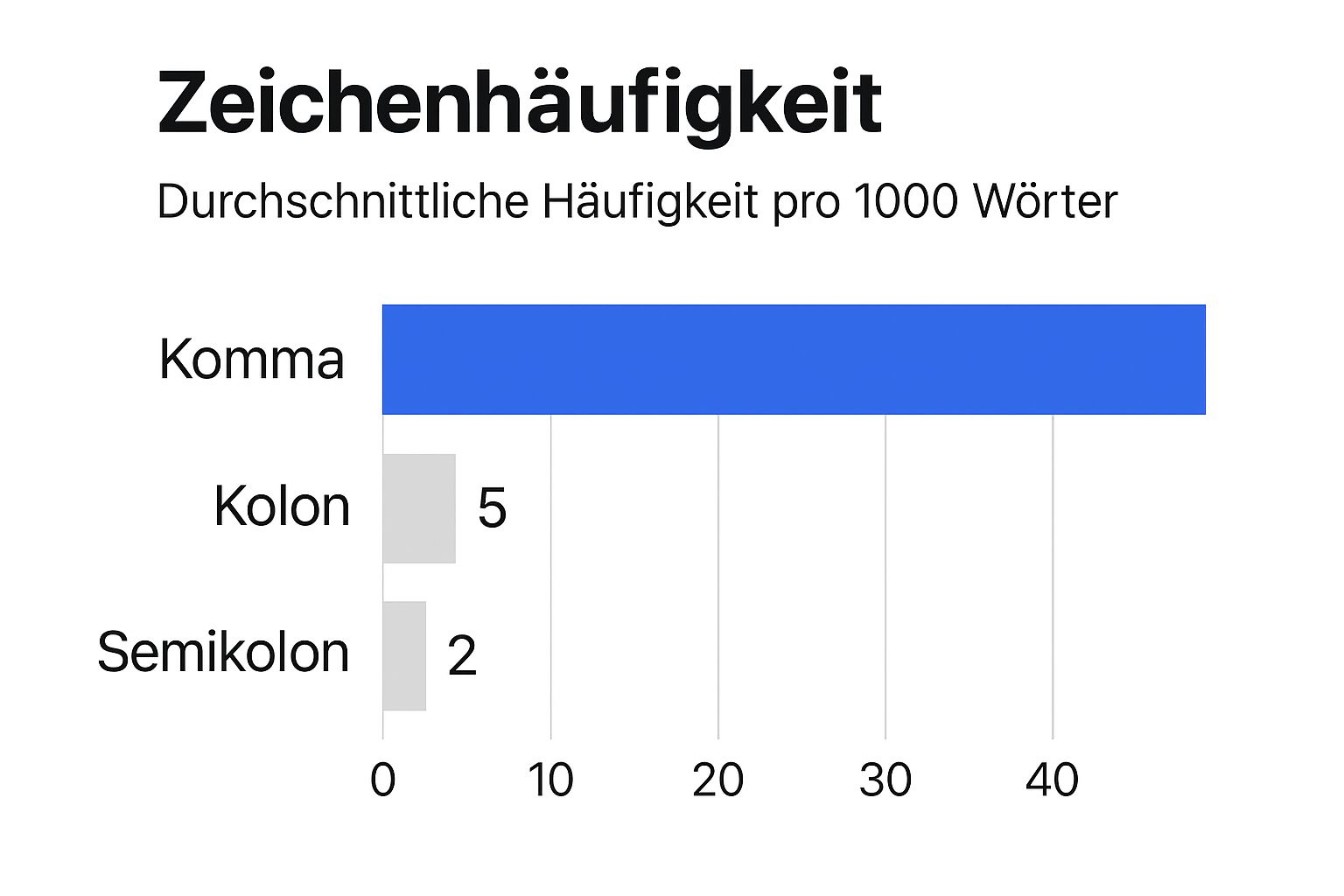

Die folgende Infografik verdeutlicht, wie zentral das Komma in der deutschen Sprache ist – weit über die Zahlen hinaus.

Mit durchschnittlich 50 Vorkommen pro 1000 Wörter ist das Komma das mit Abstand meistgenutzte Satzzeichen im Deutschen. Das unterstreicht, wie wichtig es ist, seine Funktion genau zu kennen.

Eine simple Eselsbrücke hilft: Was im Deutschen der Punkt ist, ist im Englischen das Komma – und umgekehrt. Wer sich das merkt, vermeidet typische Fehler und sichert die Glaubwürdigkeit seiner Daten.

Gerade in wissenschaftlichen Arbeiten oder Geschäftsberichten ist diese Unterscheidung Gold wert. Eine fehlerhafte Angabe von 1.234 € (eintausendzweihundertvierunddreißig Euro) als 1,234 € (ein Euro und 23,4 Cent) kann Ihre ganze Analyse unglaubwürdig machen oder zu fatalen finanziellen Fehlentscheidungen führen.

Die folgende Tabelle fasst die Unterschiede noch einmal übersichtlich zusammen.

Zahlenschreibweise im Vergleich Deutschland vs. International

Diese Tabelle stellt die unterschiedliche Nutzung von Punkt und Komma als Dezimal- und Tausendertrennzeichen im deutschen und englischen Sprachraum gegenüber.

| Anwendungsfall | Deutsche Schreibweise (DIN EN ISO 80000-1) | Englische/Internationale Schreibweise |

|---|---|---|

| Dezimaltrennzeichen | Komma (z. B. 3,14) | Punkt (z. B. 3.14) |

| Tausendertrennzeichen | Punkt (z. B. 1.000.000) | Komma (z. B. 1,000,000) |

| Mischform | 1.234,56 € | $1,234.56 |

Wie Sie sehen, sind die Zeichen genau vertauscht. Das einmal zu verinnerlichen, schützt vor den häufigsten Fehlern.

Die richtige Schreibweise im wissenschaftlichen Kontext

In einer wissenschaftlichen Arbeit ist die korrekte Verwendung des Kommas für Dezimalzahlen ein Muss. So wird in deutschen Fachpublikationen eine Leistung von 3,6 Megawatt immer als 3,6 MW geschrieben. Das ist die etablierte europäische Schreibweise, die auch in Normen so festgelegt ist.

Das Problem: Viele Softwareprogramme für Datenanalyse und Statistik stammen aus dem angloamerikanischen Raum und haben den Punkt als Standard voreingestellt. Das führt leider immer wieder zu Fehlern, selbst in deutschen Fachtexten. Wenn Sie mehr über die korrekte Anwendung bei statistischen Ergebnissen erfahren möchten, finden Sie hier hilfreiche Diskussionen.

Um diese Hürde zu meistern, ist Konsistenz Ihr wichtigstes Werkzeug. Legen Sie sich auf die deutsche Norm fest und ziehen Sie diese konsequent durch Ihr gesamtes Dokument.

Praktische Tipps für eine saubere Zahlendarstellung

Hier sind ein paar einfache Regeln, mit denen Sie die Punkt- und Kommasetzung bei Zahlen meistern:

- Deutsche Regel: Das Komma trennt Dezimalstellen, der Punkt gliedert Tausender. Ganz einfach.

- Vorsicht bei Software: Prüfen Sie immer die Exporteinstellungen von Programmen wie Excel oder SPSS. Stellen Sie sicher, dass das deutsche Zahlenformat aktiv ist, bevor Sie Daten in Ihren Text kopieren.

- Konsistenz ist alles: Mischen Sie niemals die deutsche und die englische Schreibweise in einem Dokument. Das wirkt unprofessionell und stiftet Verwirrung.

- Internationale Projekte: Schreiben Sie für ein internationales Publikum? Dann weisen Sie kurz darauf hin, welche Notation Sie verwenden, oder nutzen Sie die international üblichere Schreibweise (Punkt als Dezimaltrennzeichen).

Wenn Sie diese simplen Punkte beachten, sind Ihre Zahlen nicht nur korrekt, sondern werden auch überall richtig verstanden. Das stärkt die Glaubwürdigkeit Ihrer Arbeit und bewahrt Sie vor peinlichen oder kostspieligen Missverständnissen.

Die Entwicklung unserer heutigen Zeichensetzung

Haben Sie sich je gefragt, warum wir Punkte und Kommas so setzen, wie wir es tun? Dahinter steckt kein Zufall, sondern eine jahrhundertelange Entwicklung. Das Ziel war dabei immer dasselbe: Texte klarer und leichter verständlich zu machen. Wenn wir heute fast automatisch ein Zeichen setzen, folgen wir einer Logik, die sich über viele Generationen bewährt hat.

Die Reise beginnt in der Antike. Damals sahen die Vorläufer unserer Satzzeichen noch ganz anders aus. Griechische und römische Schreiber nutzten Punkte auf unterschiedlicher Höhe, um beim lauten Vorlesen Pausen anzuzeigen. Ein Punkt oben bedeutete eine lange Pause, ein Punkt auf der Linie eine kurze. Es ging also ursprünglich rein um den Sprechrhythmus, nicht um Grammatik.

Vom Pausenzeichen zur grammatischen Regel

Das änderte sich erst im Mittelalter ganz allmählich. Wissen wurde immer häufiger schriftlich festgehalten, und Mönche in den Schreibstuben der Klöster verfeinerten die Zeichen. Das heutige Komma zum Beispiel hat seinen Ursprung in einem einfachen Schrägstrich, der sogenannten Virgula suspensiva, mit dem man Teilsätze voneinander trennte.

Der wirkliche Wendepunkt kam aber erst mit der Erfindung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert. Plötzlich war es möglich, Texte in Massen zu produzieren. Das schuf einen enormen Druck, einheitliche Regeln zu finden. Eine Standardisierung der Punkt- und Kommasetzung war schlicht notwendig, damit jeder die gedruckten Werke verstehen konnte.

Normung und Vereinfachung bis heute

In den folgenden Jahrhunderten wurden die Regeln immer feiner ausgearbeitet und stärker an der Grammatik ausgerichtet. Ein entscheidender Schritt für uns war die deutsche Rechtschreibreform von 1996. Ihr Ziel war es, die oft komplizierten und manchmal auch unlogischen Kommaregeln zu vereinfachen. Seitdem orientiert sich die Kommasetzung viel klarer an der Satzstruktur, was das Lernen deutlich leichter macht.

Die Geschichte der Zeichensetzung ist im Grunde die Geschichte des Ringens um Klarheit. Jede Regel war ein weiterer Schritt, um die Struktur von Gedanken für den Leser sichtbar zu machen.

Diese Entwicklung betrifft übrigens nicht nur Satzzeichen, sondern auch die Schreibweise von Zahlen. So legt heute etwa die Norm DIN EN ISO 80000-1 fest, dass wir im Deutschen ein Komma als Dezimaltrennzeichen verwenden, während im Englischen dafür der Punkt dient. Wenn Sie tiefer in die internationalen Standards und deren Geschichte eintauchen möchten, finden Sie mehr Informationen in den ausführlichen Regelwerken zur Zahlenschreibweise.

Dieser kleine Ausflug in die Geschichte zeigt: Unsere heutigen Regeln sind alles andere als willkürlich. Sie sind das Ergebnis eines langen Optimierungsprozesses, der nur ein Ziel hatte: Missverständnisse zu vermeiden und Kommunikation präziser zu gestalten.

Häufige Fragen zur Punkt- und Kommasetzung

Manche Fragen zur deutschen Zeichensetzung tauchen einfach immer wieder auf. Selbst wenn die Grundregeln sitzen, gibt es Formulierungen, bei denen man kurz ins Grübeln kommt. Genau für diese Fälle ist dieser Abschnitt gedacht: Hier finden Sie schnelle und klare Antworten auf die häufigsten Zweifelsfälle, damit Sie Ihre Texte sicher und ohne Fehler schreiben können.

Sehen Sie diesen Teil einfach als Ihren kleinen Spickzettel für den Schreiballtag. Wir haben die Fragen gesammelt, die am öftesten für Kopfzerbrechen sorgen.

Muss nach einer Anrede wirklich immer ein Komma stehen?

Ja, ganz klar: Im Deutschen folgt auf die Anrede in einem Brief oder einer E-Mail immer ein Komma. Wichtig ist dabei vor allem, was danach passiert: Der Satz geht klein weiter. Eine Ausnahme bilden natürlich Substantive oder Wörter, die man ohnehin großschreibt.

- So ist es richtig: Sehr geehrte Frau Müller, vielen Dank für Ihre Nachricht.

- Falsch: Sehr geehrte Frau Müller! Vielen Dank... (Das Ausrufezeichen ist zwar nicht verboten, wirkt aber sehr distanziert und ist eher unüblich.)

- Auch falsch: Sehr geehrte Frau Müller, Vielen Dank... (Die Großschreibung nach dem Komma ist hier ein typischer Fehler.)

Wann setze ich ein Komma vor „sowie“?

Hier ist die Regel erfreulich einfach: Normalerweise steht vor „sowie“ kein Komma. Das Wörtchen funktioniert im Grunde wie ein „und“ – es verbindet gleichwertige Dinge in einer Aufzählung. Ein Komma würde den Satzfluss hier nur stören.

- Beispiel: Bitte bringen Sie Stifte, Papier sowie Ihren Ausweis mit.

Ein Komma wäre nur dann nötig, wenn „sowie“ einen kompletten Nebensatz einleitet, was im Alltag aber so gut wie nie vorkommt. Sie können sich also merken: Bei „sowie“ können Sie das Komma getrost weglassen.

Ein klares Verständnis der Regeln für die Punkt und Kommasetzung ist kein unnötiger Ballast, sondern ein Werkzeug für Präzision. Jedes korrekt gesetzte Zeichen hilft Ihrem Leser, Ihre Gedanken mühelos nachzuvollziehen.

Komma vor „aber“ – ja oder nein?

Fast immer: ja. Vor die Konjunktion „aber“ gehört in den allermeisten Fällen ein Komma. Warum? Weil „aber“ einen Gegensatz einleitet und damit oft zwei Hauptsätze miteinander verbindet. Das Komma macht diesen Kontrast für den Leser sofort sichtbar.

- Beispiel: Ich würde gerne kommen, aber ich habe leider keine Zeit.

Nur wenn sich „aber“ nicht auf einen ganzen Satz, sondern nur auf ein einzelnes Wort bezieht (im Sinne von „jedoch“), kann das Komma wegfallen. Das ist aber eher die Ausnahme. Wenn Sie unsicher sind, liegen Sie mit einem Komma vor „aber“ fast immer richtig.

Wie war das noch mal mit der direkten Rede?

Die Zeichensetzung bei der direkten Rede folgt einem klaren Schema, das aber oft für Verwirrung sorgt. Hier eine kleine Hilfestellung:

- Begleitsatz steht vorn: Der Satz, der die Rede einleitet, endet mit einem Doppelpunkt.

- Er sagte: „Ich komme sofort.“

- Begleitsatz steht hinten: Die Aussage endet mit einem Komma (außer bei Frage- oder Ausrufezeichen), dann folgen die Anführungszeichen und der Begleitsatz.

- „Ich komme sofort“, sagte er.

- Begleitsatz ist eingeschoben: Der Einschub wird von zwei Kommas eingerahmt.

- „Ich komme“, sagte er, „sofort nach Hause.“

Diese Struktur sorgt dafür, dass Zitate sauber in einen Text passen und man immer weiß, wer gerade spricht.

Sie möchten, dass sich Ihre wissenschaftlichen Texte genauso professionell lesen, wie sie inhaltlich fundiert sind? Der KI-Schreibassistent Arbento hilft Ihnen dabei, nicht nur die Punkt und Kommasetzung zu meistern, sondern auch Ihren Stil zu verfeinern, Quellen korrekt zu zitieren und Ihre Argumente präzise zu formulieren. Testen Sie jetzt, wie Sie Ihre nächste Haus- oder Abschlussarbeit schneller und besser schreiben können: https://arbento.de