Quellenangaben im Text meistern

Quellenangaben direkt im Text sind das Herzstück jeder wissenschaftlichen Arbeit. Sie sind nicht nur eine lästige Pflicht, sondern das, was deine Argumentation stützt, deine Aussagen belegt und dich vor dem schlimmsten Albtraum eines jeden Studierenden schützt: Plagiatsvorwürfen.

Ganz ehrlich: Ohne saubere Zitate ist deine Arbeit angreifbar und verliert an Glaubwürdigkeit.

Warum saubere Quellenangaben über Erfolg oder Misserfolg entscheiden

Jede wissenschaftliche Arbeit baut auf einem Fundament auf: Vertrauen. Und genau dieses Vertrauen schaffst du durch korrekte Quellenangaben. Sie sind viel mehr als nur eine Formalität. Sie zeigen, dass du dich wirklich tief in ein Thema eingearbeitet und die Forschung anderer respektiert hast.

Stell dir vor, du schreibst eine Arbeit über die aktuellen Arbeitsmarkttrends in Deutschland. Du findest eine bahnbrechende Statistik zur Jugendarbeitslosigkeit und baust deine gesamte Argumentation darauf auf. Ohne einen klaren Verweis im Text bleibt für deine Dozentin oder deinen Dozenten völlig unklar, woher diese Zahl stammt. Ist sie aktuell? Ist die Quelle seriös? Deine ganze These hängt in der Luft.

Mehr als nur eine Formsache

Eine saubere Zitierweise ist ein echtes Multitalent und erfüllt gleich mehrere entscheidende Aufgaben:

- Sie schafft Transparenz: Wer deine Arbeit liest, kann deine Quellen prüfen und deine Gedankengänge Schritt für Schritt nachvollziehen.

- Sie beweist deine Sorgfalt: Korrektes Zitieren sendet ein klares Signal: Du nimmst die akademischen Spielregeln ernst und arbeitest gewissenhaft.

- Sie macht deine Argumente stärker: Wenn du deine Thesen mit etablierter Forschung untermauerst, bekommen sie sofort mehr Gewicht und Überzeugungskraft.

Korrekte Quellenangaben sind ein klares Bekenntnis zu akademischer Ehrlichkeit. Du zeigst damit, dass du sauber zwischen deinen eigenen Ideen und den Gedanken anderer trennen kannst. Das ist die Basis für jeden wissenschaftlichen Austausch.

Besonders deutlich wird das, wenn man mit offiziellen Daten arbeitet. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) besteht zum Beispiel darauf, dass ihre Statistiken korrekt zitiert werden. In ihren Richtlinien steht klar, dass jede Verwendung ihrer Daten – ob direkt oder indirekt – einen eindeutigen Nachweis wie „Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit“ braucht. Das zeigt, wie wichtig Präzision auch außerhalb der Uni ist. Die genauen Hinweise zur Zitierung der BA-Statistik findest du direkt bei der BA.

Am Ende ist jede einzelne Quellenangabe ein Baustein, der das Vertrauen in deine Arbeit stärkt. Ein einziger fehlender oder fehlerhafter Verweis kann dagegen deine ganze Argumentation ins Wanken bringen. Nimm dir also die Zeit dafür – es lohnt sich immer.

Ein Überblick über die gängigsten Zitierstile

Soll es APA, Harvard oder doch die klassische deutsche Zitierweise sein? Die Wahl des richtigen Systems für deine Quellenangaben im Text wirkt anfangs oft überfordernd. Aber keine Sorge, das ist es nicht. Im Grunde verfolgen alle Stile dasselbe Ziel: Deine Arbeit transparent und nachvollziehbar zu machen.

Der Trick besteht darin, die Logik hinter den Systemen zu verstehen. In bestimmten Fachbereichen haben sich einfach bestimmte Konventionen durchgesetzt. So trifft man in den Sozial- und Naturwissenschaften meist auf Autor-Jahr-Systeme wie APA oder Harvard, während die Geisteswissenschaften traditionell auf die deutsche Zitierweise mit Fußnoten setzen.

Die Autor-Jahr-Systeme: APA und Harvard

Das Autor-Jahr-System ist ganz auf einen guten Lesefluss ausgelegt. Anstatt den Text mit Fußnoten zu spicken, baust du den Verweis direkt in den Satz ein. Deine Leser sehen sofort, von wem eine Idee stammt, und können die vollständige Quelle ganz einfach im Literaturverzeichnis nachschlagen.

Zwei absolute Schwergewichte in diesem Bereich sind:

- Der APA-Stil: Entwickelt von der American Psychological Association, ist dieser Stil besonders in den Sozial-, Wirtschafts- und Verhaltenswissenschaften extrem populär. Er ist bekannt für sein sehr klares und präzises Regelwerk. Mehr dazu findest du in unserem Leitfaden zum korrekten APA-Zitieren, der dir mit praktischen Beispielen unter die Arme greift.

- Der Harvard-Stil: Harvard ist weniger ein starres Regelbuch als vielmehr eine Methode, weshalb der Begriff oft als Synonym für das Autor-Jahr-System genutzt wird. Die genaue Umsetzung – zum Beispiel ob du ein Komma oder einen Doppelpunkt setzt – kann sich je nach Uni-Leitfaden unterscheiden.

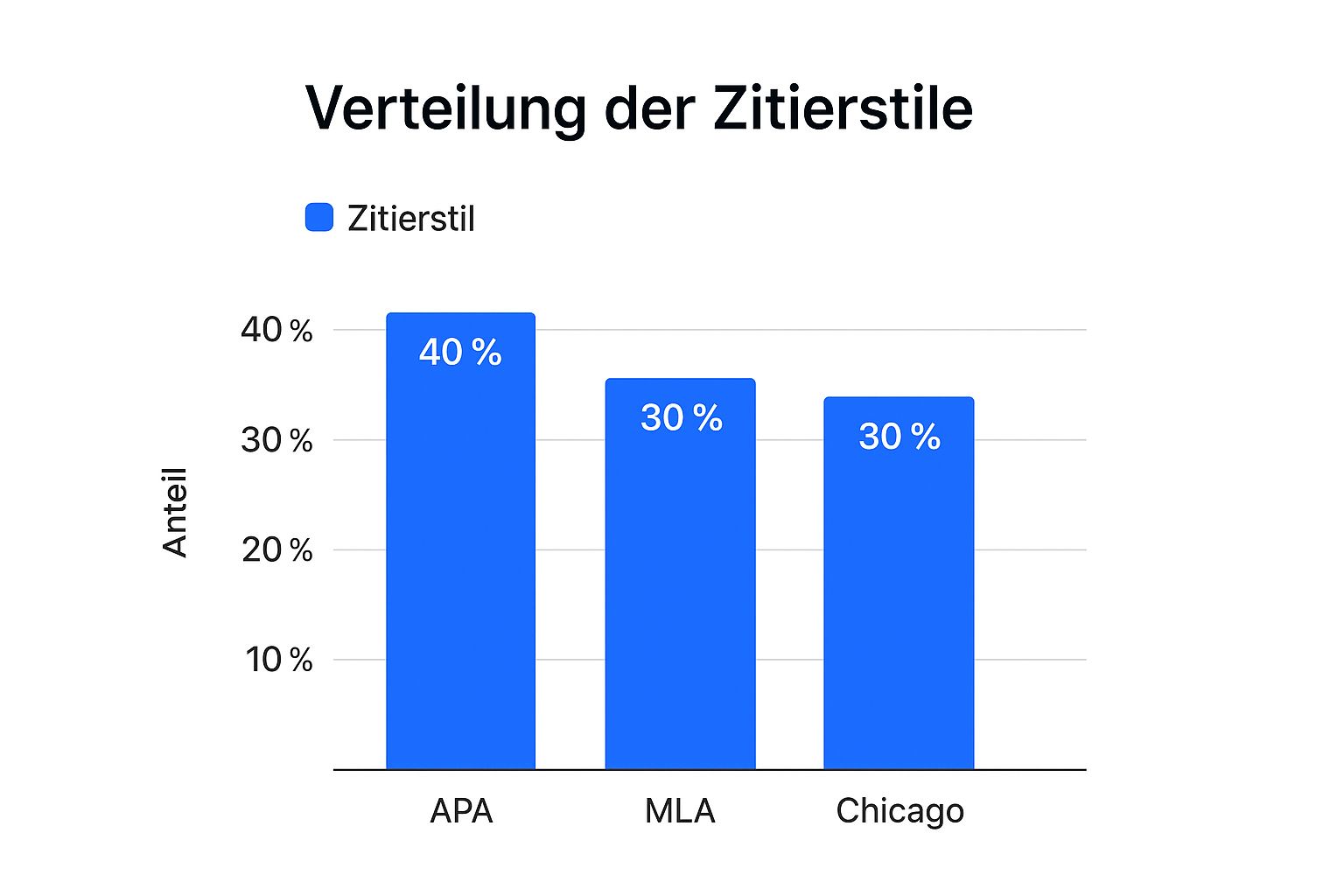

Die folgende Grafik gibt einen guten Eindruck davon, wie verbreitet die verschiedenen Zitierstile im akademischen Bereich sind.

Man sieht deutlich, dass APA zusammen mit Stilen wie MLA und Chicago den Ton angibt. Das zeigt, wie wichtig es ist, diese Systeme zu beherrschen.

Die deutsche Zitierweise: Der Klassiker mit Fußnoten

Einen ganz anderen Weg geht die deutsche Zitierweise. Sie arbeitet mit Fußnoten. Dabei setzt du im Text nur eine kleine, hochgestellte Ziffer, die auf eine Anmerkung am Ende der Seite verweist. Der große Vorteil dabei: Dein Haupttext bleibt absolut ungestört und lässt sich flüssig lesen.

Ein echter Pluspunkt: Die Fußnote kann nicht nur die reine Quellenangabe enthalten. Du kannst dort auch weiterführende Kommentare oder kurze Exkurse unterbringen, die für dein Hauptargument zwar nicht essenziell, aber trotzdem spannend sind. Das verschafft dir als Autor mehr Spielraum.

Die folgende Tabelle fasst die wesentlichen Unterschiede der drei Systeme noch einmal übersichtlich zusammen.

Vergleich der Zitierstile für Quellenangaben im Text

Diese Tabelle zeigt die grundlegenden Unterschiede in der Darstellung von Quellenangaben im Text für die gängigsten Zitierstile.

| Merkmal | APA-Stil | Harvard-Stil | Deutsche Zitierweise (Fußnoten) |

|---|---|---|---|

| Position der Quelle | Direkt im Fließtext in Klammern | Direkt im Fließtext in Klammern | Am Ende der Seite in einer Fußnote |

| Format im Text | (Autor, Jahr, Seitenzahl) | (Autor Jahr: Seitenzahl) | ¹ |

| Vollständige Quelle | Im Literaturverzeichnis am Ende | Im Literaturverzeichnis am Ende | In der Fußnote selbst (Vollbeleg/Kurzbeleg) |

| Typische Fachbereiche | Sozial-, Wirtschafts- und Naturwissenschaften | Wirtschaftswissenschaften, teils Geisteswissenschaften | Geistes-, Rechts- und Geschichtswissenschaften |

Wie du siehst, hat jeder Stil seine eigene Logik und seinen eigenen Anwendungsbereich.

Letztendlich ist die Entscheidung oft eine Frage der Fachkultur und der Vorgaben deiner Universität. Das Allerwichtigste ist aber nur eines: Wenn du dich einmal für einen Stil entschieden hast, zieh ihn konsequent durch. Ein wilder Mix aus verschiedenen Systemen wirkt unprofessionell und kostet dich am Ende wertvolle Punkte.

Den APA-Stil für Textverweise praktisch anwenden

Gerade in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften führt kaum ein Weg am APA-Stil vorbei. Er ist so etwas wie der Goldstandard für Quellenangaben im Text. Die gute Nachricht: Das System dahinter ist erstaunlich logisch. Hast du einmal das Grundprinzip verstanden, kannst du es auf fast jede Quelle übertragen. Lass uns gemeinsam die wichtigsten Regeln von APA 7 durchgehen und schauen, wie du typische Fehler von Anfang an vermeidest.

Die Basis für jeden Verweis im Text ist die Kombination aus Nachname des Autors und dem Erscheinungsjahr. Diese Info packst du direkt in Klammern hinter die entsprechende Aussage. Das stört den Lesefluss kaum und schafft sofort Klarheit.

Das Grundprinzip bei einem oder zwei Autoren

Bei einer Quelle von einem einzelnen Autor ist die Sache denkbar einfach: Du nennst den Nachnamen und das Jahr.

- Beispiel: Eine aktuelle Studie zeigt, dass Zeitmanagement für den Studienerfolg entscheidend ist (Müller, 2023).

Noch eleganter und natürlicher wirkt es oft, wenn du den Autor direkt in deinen Satz einbaust.

- Beispiel: Müller (2023) argumentiert in seiner neuesten Veröffentlichung, dass Zeitmanagement entscheidend für den Studienerfolg ist.

Sind es zwei Autoren, verbindest du die Namen einfach. Im Fließtext schreibst du ein „und“, in der Klammer selbst nimmst du das kaufmännische Und-Zeichen „&“.

- Beispiel (in Klammern): Frühere Untersuchungen bestätigen diesen Zusammenhang (Schmidt & Meyer, 2021).

- Beispiel (im Fließtext): Wie bereits Schmidt und Meyer (2021) feststellten, …

Dieser Screenshot von der offiziellen APA-Style-Webseite fasst die grundlegenden Varianten sehr schön zusammen.

Man sieht hier gut, dass es immer eine erzählende (narrative) und eine eingeklammerte (parenthetische) Variante gibt. Das gibt dir die Freiheit, deinen Text abwechslungsreich zu gestalten.

Quellen mit drei oder mehr Autoren und direkte Zitate

Ab drei Autoren wird es sogar noch einfacher. Hier nennst du nur noch den Nachnamen des ersten Autors, gefolgt von der Abkürzung „et al.“ Das steht für das lateinische „et alii“ und bedeutet „und andere“. Diese Regel gilt sofort ab der ersten Nennung und hält deine Verweise im Text wunderbar kurz.

Aus der Praxis: Die Abkürzung „et al.“ ist ein echter Segen für die Lesbarkeit. In früheren APA-Versionen musste man bei der ersten Erwähnung noch mühsam alle Autoren auflisten. Mit APA 7 sparst du dir das und deine Zitate bleiben von Anfang an schlank.

Überträgst du eine Aussage wörtlich aus einer Quelle, sprich, du zitierst direkt, musst du zwingend die Seitenzahl angeben. Kurze Zitate (unter 40 Wörter) packst du einfach in Anführungszeichen in deinen Text.

- Beispiel: Die Ergebnisse zeigten einen „signifikanten Anstieg der Motivation“ (Bauer et al., 2022, S. 45).

Längere Zitate ab 40 Wörtern bekommen einen eigenen, eingerückten Blockabsatz – und zwar ohne Anführungszeichen. Auch hier ist die Seitenzahl natürlich Pflicht.

Wenn du eine Idee nur sinngemäß wiedergibst (also paraphrasierst), ist die Seitenzahl theoretisch optional. Es gilt aber als guter wissenschaftlicher Stil, sie trotzdem anzugeben, vor allem wenn sich deine Aussage auf eine ganz bestimmte Stelle in einer längeren Quelle bezieht. Damit machst du es deinen Lesern leichter, deine Argumentation nachzuvollziehen.

Die deutsche Zitierweise mit Fußnoten meistern

Wer in den Geistes- oder Rechtswissenschaften schreibt, kommt an ihr kaum vorbei: die deutsche Zitierweise mit Fußnoten. Anders als bei Systemen wie APA, wo die Quelle direkt im Text steht, bleibt hier dein Lesefluss komplett ungestört. Eine kleine, hochgestellte Ziffer¹ am Satzende signalisiert den Beleg – die dazugehörige Quellenangabe im Text findet sich dann ganz elegant am unteren Seitenrand.

Der große Vorteil dieser Methode ist ihre Flexibilität. Die Fußnote kann mehr sein als nur ein reiner Quellenverweis. Du kannst sie auch für zusätzliche Anmerkungen oder Kommentare nutzen, ohne deinen Haupttext damit zu überladen. Das Geheimnis liegt darin, das Zusammenspiel von Vollbeleg und Kurzbeleg zu verstehen.

Vollbeleg und Kurzbeleg – so geht’s richtig

Das Prinzip ist eigentlich ganz logisch. Wenn du eine Quelle zum ersten Mal in deiner Arbeit erwähnst, brauchst du den Vollbeleg. Er liefert alle bibliografischen Details, damit man die Quelle auch wirklich finden kann.

- Bei einem Buch (Monografie) sieht das klassischerweise so aus: ¹ Vorname Nachname, Titel des Werkes: Untertitel des Werkes, Auflage, Verlagsort: Verlag, Erscheinungsjahr, S. Seitenangabe.

Zitierst du später noch einmal aus derselben Quelle, greifst du auf den Kurzbeleg zurück. So bleiben deine Fußnoten schön schlank und du wiederholst dich nicht ständig.

- Der Kurzbeleg ist dann viel knapper: ² Nachname, Kurztitel des Werkes, Jahr, S. Seitenangabe.

Diese Vorgehensweise hält deinen wissenschaftlichen Apparat sauber und macht es deinen Lesern leicht, den Überblick zu behalten. Eine sehr detaillierte Anleitung zur genauen Formatierung für verschiedene Quellenarten findest du übrigens in unserem Guide zur deutschen Zitierweise mit Fußnote.

Ein Tipp aus der Praxis: Fange am besten direkt beim Schreiben damit an, dein Literaturverzeichnis zu füllen. So hast du die Vollbelege immer griffbereit und musst später nur noch die Kurzbelege für die Wiederholungen einfügen. Das erspart dir am Ende unglaublich viel Stress.

Wie du die Abkürzung „ebd.“ clever einsetzt

Eine echte Stärke der deutschen Zitierweise ist die Abkürzung „ebd.“. Sie steht für „ebenda“ und ist dein bester Freund, wenn du dieselbe Quelle direkt nacheinander zitierst. Das macht deine Fußnoten noch einmal kürzer.

Stell dir einfach dieses Beispiel vor:

- ¹⁰ Müller, Thomas, Die Kunst des Zitierens, München: Beispielverlag, 2023, S. 15.

- ¹¹ Ebd.

- ¹² Ebd., S. 28.

Fußnote ¹¹ bezieht sich auf exakt dieselbe Quelle und dieselbe Seite wie Fußnote ¹⁰ (also S. 15). Fußnote ¹² verweist zwar auch auf das Werk von Müller, aber auf eine andere Seite (S. 28).

Aber Vorsicht: Zwischen diesen Fußnoten darf keine andere Quelle auftauchen! Sobald du eine andere Quelle zitierst, ist die Kette unterbrochen und du musst wieder einen Kurzbeleg (oder bei Erstnennung einen Vollbeleg) verwenden.

Die korrekte Handhabung von Vollbeleg, Kurzbeleg und „ebd.“ ist das A und O für eine professionelle Arbeit. Es zeigt nicht nur, dass du die formalen Regeln draufhast, sondern macht es auch für deine Leser viel angenehmer, deinen Argumenten und Quellen zu folgen. Mit ein bisschen Übung geht dir das System schnell in Fleisch und Blut über und verleiht deinen Texten die nötige akademische Souveränität.

Digitale und ungewöhnliche quellen richtig zitieren

Heutzutage stolpern wir bei der Recherche ständig über Quellen, die nicht mehr ins klassische Raster von Buch oder Fachartikel passen. Ein aufschlussreiches YouTube-Video, ein Fachbeitrag auf LinkedIn oder ein Whitepaper von einer Unternehmenswebsite können Gold wert sein. Die gute Nachricht: Auch für solche digitalen Fundstücke gibt es klare Regeln, wie du sie sauber in deine Arbeit einbaust.

Die größte Tücke bei Online-Quellen ist ihre Flüchtigkeit. Eine Webseite kann morgen schon anders aussehen oder komplett verschwinden. Genau deshalb ist es so wichtig, bei der Quellenangabe im Text so viele Details wie möglich festzuhalten. So bleibt deine Arbeit nachvollziehbar und transparent.

Praktische beispiele für den recherche-alltag

Schauen wir uns mal ein paar typische Fälle an, denen du mit Sicherheit begegnen wirst.

- Internetquellen ohne Autor: Wenn kein persönlicher Verfasser genannt wird, springt die Organisation oder die Website selbst in die Bresche. Ein Beispiel nach APA wäre: (Bundeszentrale für politische Bildung, 2023). Falls auch das nicht hilft, nimmst du einfach den Titel des Beitrags.

- YouTube-Videos: Hier ist der Kanalname der „Autor“. Wichtig ist auch das genaue Datum des Uploads. Das sieht dann so aus (APA): (Terra X, 2022).

- Social-Media-Posts (z. B. LinkedIn): Nenne den Autor, das genaue Datum und den Anfang des Beitrags (bis zu 20 Wörter). Dahinter kommt in eckigen Klammern, was es ist. Ein Beispiel nach APA: (Mustermann, 2023, Post).

Profi-Tipp: Schreib bei jeder Online-Quelle das Abrufdatum und die URL ins Literaturverzeichnis. Das ist deine Absicherung. Es belegt, wann die Information für dich zugänglich war, selbst wenn die Seite später offline geht.

Gerade wenn du mit Zahlen arbeitest, sind Online-Portale unverzichtbar. Portale wie Statista werden immer wichtiger, denn dort findest du gebündelte Daten aus über 22.500 Quellen. Aber Achtung: Du zitierst hier nicht Statista, sondern die Originalquelle, die Statista angibt. Der richtige Verweis im Text lautet dann etwa: (Statistisches Bundesamt, zitiert nach Statista, 2020).

Am Ende zählt vor allem eins: Sei so genau wie möglich. Je besser du eine digitale Quelle dokumentierst, desto stärker ist deine Argumentation. Wenn du noch tiefer in das Thema eintauchen willst, wirf einen Blick in unseren Beitrag zum Online-Quellen zitieren.

Häufige Fragen zu Quellenangaben im Text

Selbst wenn die Grundlagen sitzen, tauchen beim Schreiben oft ganz konkrete Fragen auf. Keine Sorge, das ist völlig normal. Damit du nicht lange grübeln musst, habe ich hier die Antworten auf die typischen Stolpersteine beim Zitieren im Text für dich gesammelt.

Betrachte diesen Abschnitt als deinen kleinen Spickzettel für den Schreiballtag. So kommst du sicher durch den Prozess, ohne ständig nach Lösungen suchen zu müssen.

Was mache ich ohne Autor oder Datum?

Ein echter Klassiker, vor allem bei Internetquellen. Wenn der Name des Autors fehlt, ist das kein Beinbruch. In so einem Fall rückt einfach die herausgebende Organisation oder die Webseite selbst an die erste Stelle.

- Beispiel (APA): (Bundeszentrale für politische Bildung, 2023)

Sollte auch keine Organisation erkennbar sein, greifst du auf den Titel des Artikels zurück. Und wenn kein Datum zu finden ist? Dann verwendest du die Abkürzung „o. D.“, die für „ohne Datum“ steht.

- Beispiel (APA): (Tipps für Studierende, o. D.)

Mit diesen Angaben zeigst du ganz transparent, dass bestimmte Informationen einfach nicht verfügbar waren – ein Zeichen für sorgfältige Arbeit.

Wie zitiere ich mehrere Quellen in einer Klammer?

Manchmal stützt sich eine einzelne Aussage auf die Erkenntnisse aus mehreren Arbeiten. Um das kenntlich zu machen, packst du alle Quellen einfach in eine Klammer und trennst sie mit einem Semikolon.

Die Reihenfolge ist dabei nicht willkürlich: Sortiere die Quellen alphabetisch nach dem Nachnamen des ersten Autors. Das sorgt für ein sauberes und einheitliches Bild.

- Beispiel (APA): Verschiedene Studien bestätigen diesen Trend (Bauer, 2021; Schmidt & Meyer, 2022; Wagner et al., 2020).

Diese Methode ist super praktisch, wenn du den Forschungsstand zu einem Thema bündig zusammenfassen und zeigen willst, wie umfassend du dich eingelesen hast.

Mein wichtigster Tipp: Jede einzelne Quelle, die du im Text nennst, muss sich ohne Ausnahme auch im Literaturverzeichnis am Ende deiner Arbeit wiederfinden. Dein Textverweis ist wie ein Versprechen an deine Leser, und das Literaturverzeichnis löst dieses Versprechen mit allen Details ein.

Muss ich bei Paraphrasen die Seitenzahl angeben?

An dieser Frage scheiden sich oft die Geister, aber die Empfehlung ist eigentlich klar. Wenn du einen Gedanken sinngemäß wiedergibst (also paraphrasierst), ist die Seitenzahl nach den strengen APA-7-Richtlinien zwar nicht zwingend vorgeschrieben, aber sie wird dringend empfohlen.

Warum? Ganz einfach: Du machst es deinen Lesern damit extrem leicht, deine Argumente nachzuvollziehen und die Originalstelle zu finden. Das ist ein starkes Zeichen für wissenschaftliche Gründlichkeit, besonders wenn du dich auf eine spezifische Passage in einem langen Buch oder Fachartikel beziehst.

Schnelle Antworten auf typische Fragen

Hier ist eine kleine Tabelle, die dir bei den häufigsten Zweifelsfällen schnell weiterhilft.

| Frage | Kurze Antwort |

|---|---|

| Was ist ein Sekundärzitat? | Du zitierst eine Quelle, die in deiner gelesenen Quelle zitiert wurde. Beispiel: (Müller, 1998, zitiert nach Schmidt, 2023). |

| Wie zitiere ich mich selbst? | Deine eigenen früheren Arbeiten behandelst du wie jede andere Quelle auch: (Dein Name, Jahr). |

| Kommt der Punkt vor oder nach der Klammer? | Der Punkt kommt immer nach der Klammer, da die Quellenangabe Teil des Satzes ist. Beispiel: ... wie die Studie zeigt (Müller, 2023). |

Diese Antworten bewahren dich davor, in typische Fallen zu tappen. Denk immer daran: Das Ziel ist, so präzise und transparent wie möglich zu sein. Deine Quellenangaben im Text sind das Rückgrat deiner Arbeit – sie geben ihr Halt und Glaubwürdigkeit.

All diese Zitierregeln manuell im Blick zu behalten, kostet nicht nur Zeit, sondern führt auch schnell zu Fehlern. Genau hier kann dich Arbento unterstützen. Unser KI-Schreibassistent fügt die korrekten Quellenangaben für APA, IEEE oder die deutsche Zitierweise direkt beim Schreiben in deinen Text ein. So kannst du dich voll auf deine Inhalte konzentrieren, während Arbento für die formale Perfektion sorgt. Probier es aus und erlebe, wie entspannt wissenschaftliches Schreiben sein kann.