Richtig paraphrasieren leicht gemacht

Richtig zu paraphrasieren heisst, einen fremden Gedanken zu erfassen und ihn mit völlig eigenen Worten und in einer neuen Satzstruktur wiederzugeben. Das ist eine Fähigkeit, die weit über das simple Austauschen von Begriffen hinausgeht – sie verlangt ein tiefes Verständnis für den Originaltext.

Die Kunst des Paraphrasierens meistern

Viele denken, es reicht, ein paar Wörter durch Synonyme zu ersetzen. Aber das ist ein Trugschluss, der schnell zu Plagiatsvorwürfen führen kann. Echtes, korrektes Paraphrasieren ist eine anspruchsvolle geistige Leistung. Es beweist nicht nur, dass Sie ein Thema wirklich verstanden haben, sondern stärkt auch Ihre eigene Argumentation und verleiht Ihrem Text eine authentische Note.

Mehr als nur Wortkosmetik

Der Kern des Paraphrasierens liegt im Verständnis. Bevor Sie auch nur ein Wort schreiben, müssen Sie die zentrale Aussage des Originals komplett durchdrungen haben. Erst dann können Sie den Gedanken losgelöst vom ursprünglichen Wortlaut neu formen.

Stellen Sie es sich so vor: Sie erklären einem Freund ein komplexes Konzept, das Sie gerade gelesen haben. Sie würden kaum die exakten Formulierungen des Autors nutzen, oder? Stattdessen würden Sie die Idee in Ihrer eigenen Sprache und mit Ihren eigenen Beispielen vermitteln. Genau das ist das Ziel.

Eine gelungene Paraphrase bewahrt die ursprüngliche Bedeutung, verändert aber die Struktur und den Wortlaut so grundlegend, dass sie zu Ihrer eigenen, einzigartigen Formulierung wird. Sie ist eine Interpretation, keine Kopie.

Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Aspekte des Paraphrasierens.

Paraphrasieren im Überblick

| Merkmal | Beschreibung | Warum es wichtig ist |

|---|---|---|

| Eigene Wortwahl | Sie verwenden durchgehend Ihr eigenes Vokabular und nicht nur Synonyme. | Zeigt eigenständiges Denken und vermeidet Plagiate. |

| Neue Satzstruktur | Der Aufbau des Satzes (Hauptsatz, Nebensatz etc.) wird komplett verändert. | Beweist, dass Sie den Inhalt verstanden haben und ihn nicht nur nachahmen. |

| Bedeutungserhalt | Die Kernaussage des Originals bleibt vollständig und unverfälscht erhalten. | Stellt sicher, dass Sie die Quelle korrekt wiedergeben und nicht verfälschen. |

| Quellenangabe | Trotz der Umformulierung muss die ursprüngliche Quelle immer angegeben werden. | Ist akademisch und ethisch unerlässlich, um geistiges Eigentum zu würdigen. |

Letztlich geht es darum, die ursprüngliche Idee zu ehren, sie aber in den eigenen Gedankengang zu integrieren.

Warum ist das so wichtig?

Im akademischen und professionellen Schreiben ist diese Fähigkeit unverzichtbar. Sie ermöglicht es Ihnen, auf bestehendem Wissen aufzubauen, ohne die Arbeit anderer einfach zu kopieren. Im wissenschaftlichen Kontext ist das besonders entscheidend. Eine Studie der Universität Göttingen betont, dass korrektes Paraphrasieren nicht nur die Verarbeitung von Fachliteratur nachweist, sondern auch die eigene Argumentationskette festigt. Werfen Sie gern einen Blick auf die Richtlinien zum richtigen Zitieren und Paraphrasieren der Uni Göttingen.

Die Fähigkeit hat aber auch über die Universität hinaus handfeste Vorteile:

- Vermeidung von Plagiaten: Der offensichtlichste und wichtigste Grund.

- Verbessertes Textverständnis: Sie sind gezwungen, sich intensiv mit dem Stoff auseinanderzusetzen.

- Stärkung des eigenen Schreibstils: Sie üben, Gedanken flexibel und variabel auszudrücken.

- Nahtlose Integration von Quellen: Paraphrasen fügen sich viel flüssiger in Ihren Text ein als lange, direkte Zitate.

Der Unterschied liegt im Detail

Schauen wir uns ein einfaches Beispiel an, das den Unterschied deutlich macht.

- Originalsatz: „Die rasante technologische Entwicklung führte zu signifikanten Veränderungen in der Kommunikationsbranche.“

- Schwache Paraphrase (Plagiatsrisiko): „Die schnelle technologische Fortentwicklung verursachte erhebliche Wandlungen im Kommunikationssektor.“

- Gute Paraphrase: „Kommunikationsunternehmen mussten ihre Geschäftsmodelle grundlegend anpassen, da der technologische Fortschritt in kurzer Zeit neue Massstäbe setzte.“

Sehen Sie den Unterschied? Die gute Paraphrase verändert nicht nur die Worte, sondern auch die gesamte Satzstruktur und den Fokus. Sie zeigt, dass der Gedanke wirklich verstanden und neu interpretiert wurde. Wenn Sie Ihre Fähigkeiten hier weiter verfeinern möchten, kann unser Guide zum Paraphrasieren eine wertvolle Hilfe sein.

So formulieren Sie Texte erfolgreich in eigene Worte um

Wenn Sie vor einem komplexen Text sitzen, bringen starre Anleitungen oft wenig. Der Schlüssel zum Erfolg ist vielmehr ein flexibler, aber dennoch strukturierter Prozess. Sie müssen die Gedanken des Autors souverän aufgreifen und eigenständig neu formulieren. Das eigentliche Geheimnis dabei? Legen Sie das Schreiben erst einmal beiseite und konzentrieren Sie sich voll und ganz auf das Verstehen.

Der Prozess startet nämlich nicht bei der Suche nach Synonymen, sondern beim tiefen Eintauchen in den Originaltext. Bevor Sie auch nur ein Wort umschreiben, müssen Sie die Absicht des Autors, die feinen Nuancen und die absolute Kernbotschaft erfasst haben. Nur dann gelingt eine wirklich gute Paraphrase.

Schaffen Sie eine solide Grundlage durch aktives Lesen

Der erste und wichtigste Schritt ist das aktive Verstehen. Lesen Sie den Absatz oder Abschnitt mehrmals durch. Stellen Sie sicher, dass Sie nicht nur die Wörter erkennen, sondern die Idee dahinter wirklich begreifen. Fragen Sie sich ganz direkt: Was ist die Kernaussage? Welchen Punkt will der Autor hier machen?

Sobald Sie das Gefühl haben, den Inhalt verstanden zu haben, kommt ein entscheidender Moment: Legen Sie den Originaltext bewusst zur Seite. Das ist psychologisch unheimlich wichtig, denn es hilft Ihnen, sich vom ursprünglichen Wortlaut zu lösen. Wer direkt aus dem Original heraus umschreibt, lehnt sich fast immer zu stark an dessen Satzstruktur an.

Vom Verstehen zur neuen Formulierung

Jetzt, da der Originaltext aus Ihrem Blickfeld verschwunden ist, beginnt die eigentliche Denkarbeit. Schnappen Sie sich Stift und Papier oder öffnen Sie ein leeres Dokument. Fassen Sie die Kernideen aus Ihrem Gedächtnis in eigenen Stichpunkten zusammen. Formulieren Sie so, als würden Sie es einem Freund oder Kollegen erklären.

Diese Notizen sind Ihr Rohmaterial. Aus ihnen entwickeln Sie jetzt Ihren neuen Text.

- Bauen Sie neue Sätze: Fügen Sie Ihre Stichpunkte zu vollständigen, grammatikalisch korrekten Sätzen zusammen, die logisch aufeinander aufbauen.

- Denken Sie über die Struktur nach: Manchmal ist es sinnvoll, die Reihenfolge der Argumente zu ändern. Machen Sie aus einem langen Schachtelsatz lieber zwei oder drei kurze, knackige Sätze.

- Wandeln Sie die Perspektive: Versuchen Sie, den Sachverhalt aus einem etwas anderen Blickwinkel zu beschreiben, ohne die ursprüngliche Bedeutung zu verändern.

Diese Methode zwingt Sie, die Information wirklich zu verarbeiten und komplett neu zu strukturieren, anstatt nur ein paar kosmetische Änderungen vorzunehmen.

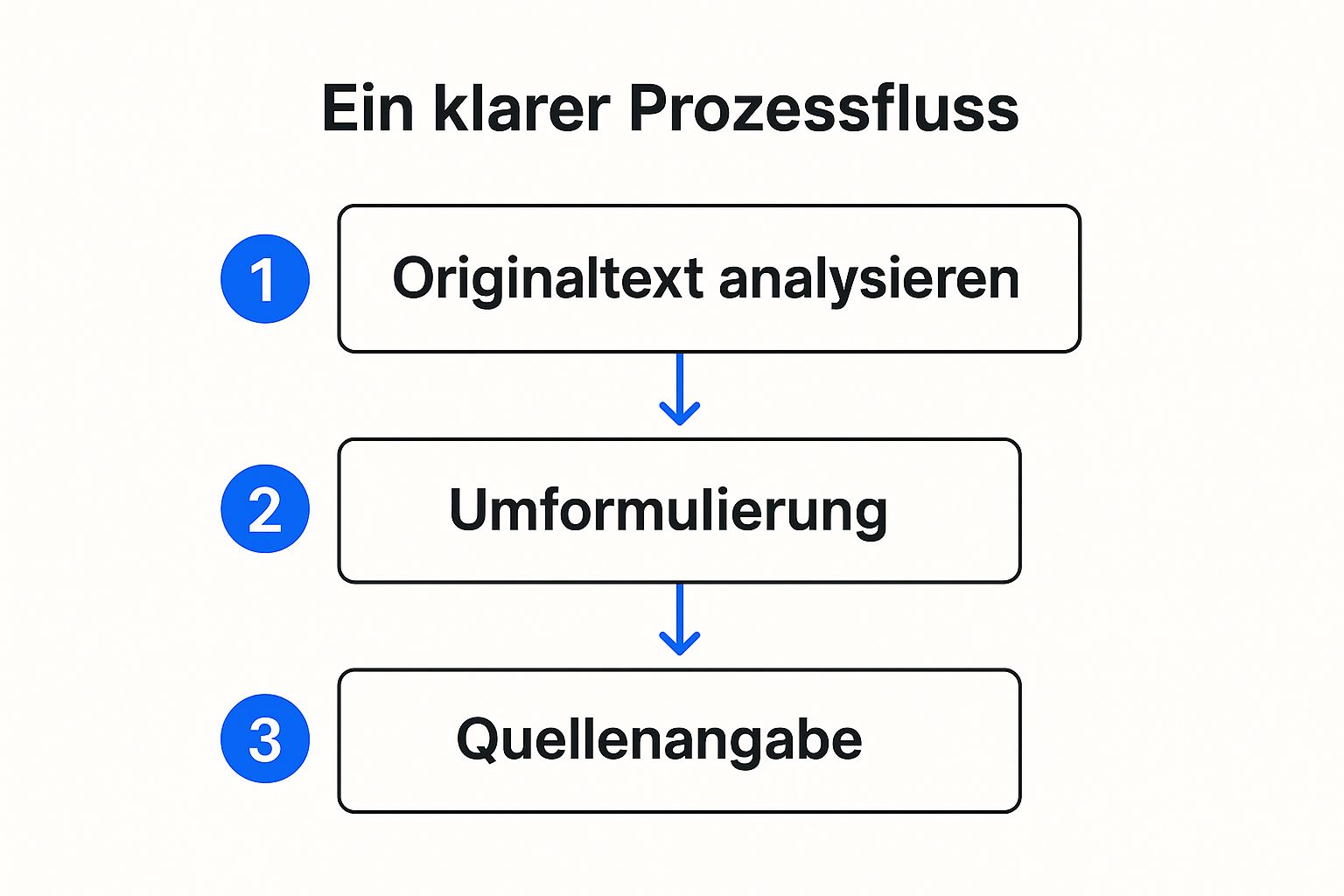

Die folgende Infografik zeigt diesen Kernprozess – von der ersten Analyse bis zur finalen Quellenangabe – noch einmal visuell auf.

Wie die Grafik verdeutlicht, ist das reine Umschreiben nur ein Teil eines grösseren, durchdachten Arbeitsablaufs. Die Analyse davor und die korrekte Zitierung danach sind unverzichtbare Rahmenbedingungen.

Techniken für den sprachlichen Feinschliff

Wenn die Grundstruktur Ihrer Paraphrase steht, geht es an die sprachliche Verfeinerung. Jetzt wollen Sie eine Formulierung finden, die nicht nur korrekt, sondern auch stilistisch gelungen ist. Anstatt nur Synonyme zu wälzen, denken Sie lieber über alternative Erklärungsansätze nach.

Denken Sie daran: Das Ziel ist nicht, schlauere Wörter zu finden, sondern einen klareren Weg, dieselbe Idee zu kommunizieren. Es geht um Verständlichkeit und Eigenständigkeit, nicht um eine Demonstration Ihres Wortschatzes.

Experimentieren Sie ruhig mit verschiedenen sprachlichen Mitteln, um den Text wirklich zu Ihrem eigenen zu machen.

Konkrete Umformulierungsstrategien:

- Vom Substantiv zum Verb (oder umgekehrt): Verwandeln Sie sperrige Substantive in aktive Verben.

- Original: „Die Durchführung einer Analyse führte zur Erkennung von Schwachstellen.“

- Paraphrase: „Indem die Forscher das System analysierten, erkannten sie dessen Schwachstellen.“

- Aktiv zu Passiv (oder umgekehrt): Diese Änderung kann den Fokus eines Satzes komplett verschieben.

- Original: „Der Manager implementierte die neuen Richtlinien.“

- Paraphrase: „Die neuen Richtlinien wurden vom Management implementiert.“

- Perspektivwechsel: Sprechen Sie über das Ergebnis statt über den Prozess oder über die Ursache statt über die Wirkung.

- Original: „Die Studie zeigt, dass regelmässige Bewegung das Stresslevel senkt.“

- Paraphrase: „Ein niedrigeres Stresslevel lässt sich durch regelmässige Bewegung erreichen, wie die Studie belegt.“

Der entscheidende Abgleich zum Schluss

Der letzte Schritt ist der, der am häufigsten vernachlässigt wird: der kritische Vergleich mit dem Original. Nehmen Sie Ihren frisch formulierten Text und legen Sie ihn direkt neben die ursprüngliche Quelle.

Stellen Sie sich dabei schonungslos ehrlich die folgenden Kontrollfragen:

- Sinn bewahrt? Gibt meine Version die ursprüngliche Aussage exakt und ohne Verfälschung wieder? Habe ich vielleicht unbewusst eine eigene Meinung einfliessen lassen oder eine wichtige Nuance übersehen?

- Formulierung eigenständig? Sind meine Wortwahl und mein Satzbau wirklich anders? Oder habe ich doch nur einzelne Begriffe ausgetauscht und die Satzmelodie im Grunde beibehalten? Seien Sie hier gnadenlos ehrlich mit sich selbst.

- Quelle korrekt angegeben? Habe ich klar gemacht, dass diese Idee von jemand anderem stammt, und die Quelle sauber nach den geltenden Vorgaben (z. B. APA, Harvard) zitiert? Jede Paraphrase braucht zwingend eine Quellenangabe.

Dieser abschliessende Check ist Ihre wichtigste Versicherung gegen unbeabsichtigte Plagiate. Er stellt sicher, dass Ihre Arbeit nicht nur sprachlich, sondern auch inhaltlich und ethisch einwandfrei ist. Nehmen Sie sich dafür genug Zeit – es entscheidet über die Qualität Ihrer gesamten Arbeit.

Diese Fehler sollten Sie beim Umschreiben unbedingt vermeiden

Jeder macht Fehler. Beim Paraphrasieren können sie aber schnell unangenehme Folgen haben – von einer schlechten Note bis hin zu handfesten Plagiatsvorwürfen. Meistens passieren diese Fehler nicht einmal mit Absicht, sondern aus Eile oder Unsicherheit.

Die gute Nachricht ist: Wer die typischen Stolpersteine kennt, kann sie gezielt umgehen. Es geht darum, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wo eine gut gemeinte Umformulierung unbeabsichtigt zu nah am Original bleibt. So schreiben Sie am Ende selbstbewusst und richtig paraphrasierte Texte.

Der häufigste Fallstrick: Mosaik-Plagiarismus

Der mit Abstand häufigste Fehler ist das sogenannte Mosaik-Plagiat, manchmal auch „Patchwriting“ genannt. Hierbei werden im Originaltext nur einzelne Wörter oder kurze Wortgruppen durch Synonyme ausgetauscht. Die eigentliche Satzstruktur und der Gedankenfluss bleiben aber fast identisch. Das Ergebnis sieht auf den ersten Blick vielleicht wie ein eigener Text aus, ist bei genauerem Hinsehen aber nur eine kosmetische Überarbeitung des Originals.

Stellen Sie es sich wie bei einer Renovierung vor: Sie streichen einfach nur neue Farbe über die alte Tapete, ohne die Risse und Löcher darunter zu verspachteln. Aus der Ferne sieht es okay aus, aber die alten Strukturen schimmern immer noch durch. Genau das passiert beim Mosaik-Plagiat.

Ein paar Wörter auszutauschen ist noch keine eigenständige Leistung. Richtiges Paraphrasieren heisst, einen Gedanken zu verstehen und ihn mit eigener Struktur und Logik neu aufzubauen.

Schauen wir uns das an einem Beispiel an:

- Original: „Die Implementierung agiler Methoden führte in vielen IT-Abteilungen zu einer signifikanten Steigerung der Produktivität und einer verbesserten Teamdynamik.“

- Fehlerhafte Paraphrase (Mosaik): „Die Einführung von agilen Praktiken verursachte in zahlreichen IT-Teams einen wesentlichen Anstieg der Effizienz und eine optimierte Zusammenarbeit.“

Obwohl einige Wörter anders sind, ist die Struktur praktisch gleich geblieben. Man hört förmlich noch den „Klang“ des Originals – ein klares Alarmsignal.

Inhaltliche Fehlinterpretation des Originals

Ein weiterer gravierender Fehler: Sie missverstehen die ursprüngliche Aussage. Das passiert leicht, wenn man sich zu sehr auf einzelne Sätze versteift und den Gesamtkontext aus den Augen verliert. Eine Paraphrase, die den Sinn des Originals verdreht oder verfälscht, ist im Grunde wertlos, selbst wenn sie sprachlich perfekt ist.

Dieser Fehler kann Ihre gesamte Argumentation ins Wanken bringen. Wenn Sie die Aussage eines Experten falsch wiedergeben, um Ihre eigene These zu stützen, bauen Sie Ihr Argumentationshaus auf Sand.

Wie Sie Missverständnisse vermeiden:

- Immer den Kontext lesen: Schauen Sie sich auch den Absatz vor und nach der Stelle an, die Sie umschreiben wollen.

- Die Kernbotschaft finden: Fragen Sie sich: Was ist die absolut zentrale Aussage dieses Abschnitts?

- Das Original weglegen: Erklären Sie die Idee laut mit Ihren eigenen Worten, bevor Sie anfangen zu schreiben. Das hilft enorm.

Die fehlende Quellenangabe – ein fataler Fehler

Das ist wohl der schlimmste und gleichzeitig am einfachsten zu vermeidende Fehler. Viele glauben, eine Paraphrase bräuchte keine Quelle, weil der Text ja in eigenen Worten formuliert ist. Das ist ein fundamentaler Trugschluss.

Jede Idee, jedes Konzept und jede Information, die nicht von Ihnen selbst stammt, muss zwingend mit einer Quelle belegt werden. Das gilt für direkte Zitate genauso wie für Paraphrasen. Das Weglassen der Quellenangabe ist ein klares Plagiat, egal wie gut der Text umformuliert wurde. Jede Universität und Hochschule hat hierzu strenge Regeln.

Denken Sie immer daran: Mit einer korrekten Quellenangabe würdigen Sie nicht nur die Arbeit des ursprünglichen Autors, sondern machen auch Ihre eigene Arbeit nachvollziehbar und glaubwürdig.

Weitere Fehler, die Sie im Blick haben sollten

Neben diesen drei grossen Patzern gibt es noch ein paar kleinere Stolpersteine, die die Qualität Ihrer Texte mindern können.

| Fehler | Das Problem | Die Lösung |

|---|---|---|

| Zu nah am Original | Einzelne, sehr markante Begriffe oder Fachwörter werden ohne Kennzeichnung übernommen. | Nutzen Sie Fachbegriffe, aber setzen Sie sie in Anführungszeichen oder erklären Sie sie in Ihren eigenen Worten. |

| Stilbruch | Sie formulieren eine lockere Quelle in einem hochformellen Stil (oder umgekehrt). | Passen Sie den Tonfall Ihrer Paraphrase dem Stil Ihres eigenen Textes an, ohne die Kernaussage zu verfälschen. |

| Über-Paraphrasieren | Sie versuchen, Allgemeinwissen (z. B. „Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland“) umständlich umzuformulieren. | Allgemeinwissen muss weder paraphrasiert noch zitiert werden. Konzentrieren Sie sich auf die spezifischen Ideen und Argumente. |

Diese Techniken zu beherrschen, ist entscheidend. Wenn Sie nach Werkzeugen suchen, die Sie beim Umschreiben unterstützen und dabei helfen, solche Fehler zu vermeiden, finden Sie in unserem Ratgeber zum Thema Text umschreiben wertvolle Tipps und Tool-Empfehlungen.

Paraphrasieren in der Praxis: So geht’s für jeden Texttyp

Gekonnt zu paraphrasieren ist keine starre Technik, sondern eher wie ein anpassbares Werkzeug. Je nachdem, welchen Text man vor sich hat, muss man anders herangehen. Ein dichter wissenschaftlicher Aufsatz erfordert eine ganz andere Herangehensweise als ein meinungsstarker Blogartikel oder eine nüchterne Nachrichtenmeldung.

Der Trick besteht darin, die eigene Methode flexibel an den jeweiligen Kontext, den Tonfall und das eigentliche Ziel des Originaltextes anzupassen. Um das Ganze greifbarer zu machen, schauen wir uns drei typische Fälle aus der Praxis an. Für jeden Fall analysieren wir einen Originaltext, zeigen gelungene Umschreibungen und erklären, warum sie funktionieren. So bekommst du ein echtes Gefühl für die Feinheiten, die eine starke Paraphrase ausmachen.

Szenario 1: Wissenschaftliche Texte präzise auf den Punkt bringen

Wissenschaftliche Texte sind oft eine Herausforderung. Sie stecken voller Informationen, komplizierter Schachtelsätze und sehr spezifischer Fachbegriffe. Hier geht es nicht um Kreativität, sondern um absolute Präzision. Das Ziel ist es, die exakte Aussage des Originals zu erhalten, aber die verschachtelte Struktur aufzubrechen und alles in eine verständlichere, eigenständige Form zu gießen.

Originaltext aus einer fiktiven Studie: „Die durchgeführte Längsschnittstudie, welche über einen Zeitraum von fünf Jahren die kognitiven Leistungsveränderungen bei Probanden unter Einwirkung von regelmässiger mediterraner Diät untersuchte, erbrachte den empirischen Nachweis einer signifikant verlangsamten altersbedingten Abnahme der exekutiven Funktionen.“

Ein echter Brocken, oder? Diesen Satz einfach nur mit Synonymen zu füllen, würde nicht funktionieren. Wir müssen ihn gedanklich in seine Einzelteile zerlegen und dann neu und logischer zusammensetzen.

Paraphrase-Beispiel 1 (Fokus auf das Ergebnis): Eine Langzeitstudie über fünf Jahre hat gezeigt, dass eine mediterrane Ernährungsweise den altersbedingten Rückgang bestimmter kognitiver Fähigkeiten – der sogenannten exekutiven Funktionen – deutlich verlangsamt.

- Warum das gut funktioniert: Dieser Ansatz löst den Schachtelsatz auf und rückt das wichtigste Ergebnis direkt an den Anfang. Er übersetzt das sperrige „erbrachte den empirischen Nachweis“ in ein klares „hat gezeigt“ und macht den Inhalt sofort zugänglich.

Paraphrase-Beispiel 2 (Fokus auf den Prozess): Forscher beobachteten eine Gruppe von Teilnehmenden über fünf Jahre hinweg, um die Auswirkungen einer mediterranen Diät auf das Gehirn zu untersuchen. Dabei stellten sie fest, dass diese Ernährungsform die exekutiven Funktionen im Alter schützt und deren Abbau signifikant hemmt.

- Warum das gut funktioniert: Diese Version ist durch den aktiven Stil („Forscher beobachteten“) viel lebendiger. Die Aufteilung in zwei Sätze macht den Text leichter lesbar und erklärt den Ablauf der Studie viel klarer.

Szenario 2: Sachliche Zeitungsartikel neutral zusammenfassen

Zeitungsartikel sind meistens faktenbasiert und neutral geschrieben. Beim Paraphrasieren ist es hier entscheidend, die Kernfakten korrekt zu übernehmen, ohne aus Versehen eine eigene Wertung einzubringen. Die Herausforderung liegt oft darin, die Informationshäppchen neu anzuordnen und sie passend in den eigenen Textfluss zu integrieren.

Originaltext aus einem fiktiven Zeitungsartikel: „Laut dem Statistischen Bundesamt stieg die Zahl der neu gegründeten Unternehmen im Technologiesektor im vergangenen Quartal um 15 Prozent, während im gleichen Zeitraum die Gründungen im Einzelhandel um 5 Prozent zurückgingen. Als Hauptgrund nannten Experten die fortschreitende Digitalisierung und veränderte Konsumgewohnheiten.“

Bei Nachrichten ist es entscheidend, die reinen Fakten von den genannten Ursachen zu trennen. Eine gute Paraphrase behält diese Trennung bei und vermischt nicht einfach die Daten mit den Expertenmeinungen.

Paraphrase-Beispiel 1 (Vergleichender Ansatz): Aktuelle Daten des Statistischen Bundesamtes zeigen eine gegenläufige Entwicklung bei Unternehmensgründungen: Während der Technologiesektor ein Wachstum von 15 Prozent verzeichnete, sanken die Gründungszahlen im Einzelhandel um 5 Prozent.

- Warum das gut funktioniert: Die Formulierung startet mit einem vergleichenden Einstieg („gegenläufige Entwicklung“) und bringt die Kernzahlen kompakt auf den Punkt. Sie bleibt streng bei den Fakten und lässt die Interpretation der Experten zunächst weg.

Paraphrase-Beispiel 2 (Fokus auf die Ursachen): Die fortschreitende Digitalisierung und neue Konsumtrends schlagen sich deutlich in der Gründungsstatistik nieder. Experten sehen darin den Grund, warum die Zahl der Tech-Start-ups im letzten Quartal um 15 Prozent wuchs, während der Einzelhandel einen Gründungsrückgang von 5 Prozent hinnehmen musste.

- Warum das gut funktioniert: Hier wird die Perspektive gedreht. Die Ursache kommt zuerst, die Fakten dienen als Beleg. Das ist besonders praktisch, wenn man in einem eigenen Text ein Argument über die Folgen der Digitalisierung aufbauen will.

Szenario 3: Meinungsstarke Blogbeiträge richtig einordnen

Blogbeiträge und Kommentare sind oft subjektiv, emotional und locker formuliert. Wenn du solche Texte paraphrasierst, musst du die persönliche Haltung des Autors korrekt wiedergeben, ohne sie als allgemeingültige Tatsache darzustellen. Gleichzeitig gilt es, den oft saloppen Ton in einen Stil zu übertragen, der zu deinem eigenen Text passt.

Originaltext aus einem fiktiven Blogbeitrag: „Es ist doch ein absoluter Witz, dass wir im Jahr 2024 immer noch über die Notwendigkeit flexibler Arbeitsmodelle diskutieren müssen. Jedes Unternehmen, das seine Mitarbeiter ins Büro zwingt, hat den Schuss einfach nicht gehört und wird langfristig die besten Talente verlieren. Homeoffice ist keine Option mehr, sondern eine Grundvoraussetzung.“

Paraphrase-Beispiel 1 (Neutrale Wiedergabe der Meinung): Der Autor des Artikels vertritt die klare Position, dass flexible Arbeitsmodelle nicht mehr zur Debatte stehen sollten. Er argumentiert, dass Unternehmen mit strikter Präsenzpflicht riskieren, im Wettbewerb um Fachkräfte den Anschluss zu verlieren.

- Warum das gut funktioniert: Diese Version übersetzt den emotionalen Ton in eine sachliche Beschreibung der Meinung („vertritt die klare Position“, „argumentiert, dass“). Damit wird sofort klar, dass es sich um die Ansicht des Bloggers handelt und nicht um einen Fakt.

Paraphrase-Beispiel 2 (Integration in die eigene Argumentation): Die Debatte um die Präsenzkultur wird teils sehr leidenschaftlich geführt. So bezeichnen einige Kommentatoren die Diskussion über flexible Arbeitsmodelle als überholt und sehen in der Möglichkeit zum Homeoffice eine Grundvoraussetzung, um als Arbeitgeber attraktiv zu bleiben.

- Warum das gut funktioniert: Diese Paraphrase bettet die Meinung des Bloggers in einen größeren Zusammenhang ein („wird teils sehr leidenschaftlich geführt“, „einige Kommentatoren“). Sie distanziert sich vom emotionalen Originalton, nutzt aber dessen Kernaussage, um einen allgemeinen Trend zu beschreiben.

Smarte Tools, die beim Umschreiben helfen

Manchmal sitzt man vor einem Satz und findet einfach keine andere Formulierung. Genau hier können uns moderne Tools eine enorme Hilfe sein, um kreative Blockaden zu durchbrechen und den eigenen Schreibprozess zu beschleunigen. Aber klar ist auch: Die beste Technik ist nur so gut wie der Mensch, der sie bedient. Es geht also nicht darum, das Denken komplett auszulagern, sondern sich gezielt unter die Arme greifen zu lassen.

Der Schlüssel für richtig gute, umgeschriebene Texte liegt am Ende immer im verantwortungsvollen Umgang mit den Helfern. Ich sehe sie gerne als eine Art Sparringspartner. Sie liefern Inspiration, zeigen alternative Wege auf oder helfen, einen blinden Fleck im eigenen Wortschatz zu überwinden.

Von klassischen Helfern zu KI-Assistenten

Das Spektrum an verfügbaren Werkzeugen ist heute riesig. Es fängt bei den altbekannten Klassikern an und geht bis hin zu wirklich cleveren, KI-gestützten Plattformen.

- Synonymwörterbücher: Der gute alte Online-Duden oder OpenThesaurus sind immer noch Gold wert. Wenn einem partout das passende Wort nicht einfallen will, findet man hier schnell Ersatz. Aber Vorsicht: Einfach nur Wörter austauschen führt schnell zum gefürchteten Mosaik-Plagiat und klingt oft hölzern.

- Grammatik- und Stilprüfer: Programme wie der Duden-Mentor oder LanguageTool sind super, um stilistische Holprigkeiten und Fehler aufzuspüren. Oft machen sie auch Vorschläge für elegantere Formulierungen und unterstützen so indirekt beim Paraphrasieren.

- KI-Schreibassistenten: Tools wie Arbento gehen noch einen Schritt weiter. Sie können komplette Sätze oder sogar ganze Absätze umformulieren und schlagen dabei verschiedene Tonalitäten vor – mal formeller, mal lockerer.

Ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Erfahrung: Verlassen Sie sich niemals blind auf das, was eine Maschine ausspuckt. Eine KI versteht oft die feinen Nuancen, den Kontext oder eine ironische Bemerkung nicht. Die Vorschläge können unnatürlich klingen oder im schlimmsten Fall sogar den Sinn verfälschen.

Der richtige Arbeitsablauf mit Tools

Um die Qualität Ihrer Texte zu sichern und die Kontrolle zu behalten, hat sich in der Praxis ein bestimmter Workflow bewährt. So stellen Sie sicher, dass die Tools eine Unterstützung bleiben und nicht Ihre eigene Denkleistung ersetzen.

Schreiben Sie immer zuerst selbst Formulieren Sie die Paraphrase komplett mit Ihren eigenen Worten. Konzentrieren Sie sich auf Ihr Verständnis des Inhalts und Ihre Fähigkeit, den Gedanken neu zu strukturieren. Das ist die Basis.

Nutzen Sie Tools zur Verfeinerung Erst wenn Ihre eigene Version steht, holen Sie sich digitale Hilfe dazu. Nutzen Sie die Vorschläge, um einzelne Formulierungen zu optimieren, lästige Wortwiederholungen zu vermeiden oder einen Satz einfach flüssiger zu machen.

Prüfen Sie alles kritisch Übernehmen Sie keinen Vorschlag, ohne ihn genau unter die Lupe zu nehmen. Passt er wirklich zum Stil des restlichen Textes? Klingt er natürlich? Und am wichtigsten: Ist die Bedeutung noch zu 100 % korrekt? Sie haben immer das letzte Wort.

Diese Methode sorgt dafür, dass die finale Version Ihre authentische Handschrift trägt. Wenn Sie tiefer eintauchen und sehen möchten, wie eine KI Sie konkret beim Umschreiben unterstützen kann, finden Sie in unserem Leitfaden zu KI-Tools zum Paraphrasieren viele weitere Einblicke und praktische Tipps.

Der Einsatz von Technologie ist kein Schummeln, sondern eine kluge Arbeitsweise – solange Sie der Autor Ihres Textes bleiben. Setzen Sie die Werkzeuge gezielt ein, um Blockaden zu lösen und Ihre Formulierungen zu verbessern, aber behalten Sie stets die inhaltliche und stilistische Führung.

Häufige Fragen rund ums Paraphrasieren

Hier beantworte ich ein paar der Fragen, die mir beim Thema Paraphrasieren immer wieder unterkommen. Wenn Sie sich beim Schreiben unsicher fühlen, finden Sie hier hoffentlich die passenden Antworten.

Wie viele Wörter muss ich ändern, damit es kein Plagiat ist?

Diese Frage höre ich ständig, aber sie zielt am eigentlichen Problem vorbei. Es gibt keine magische Prozentzahl oder eine feste Regel, wie viele Wörter Sie austauschen müssen. Entscheidend ist nicht die Anzahl der geänderten Wörter, sondern Ihre eigenständige gedankliche Leistung, die in der neuen Formulierung steckt.

Stellen Sie sich vor, Sie tauschen nur ein paar Wörter durch Synonyme aus, behalten aber den Satzbau und die Gedankenfolge des Originals bei. Das ist immer noch ein Plagiat, auch wenn viele Begriffe neu sind. Moderne Plagiatsscanner sind darauf trainiert, genau solche Muster aufzuspüren.

Der bessere Weg? Konzentrieren Sie sich darauf, die Kernidee wirklich zu verstehen und sie dann mit einer komplett neuen Struktur und aus Ihrer eigenen Perspektive zu erklären.

Muss ich eine Paraphrase auch zitieren?

Ja, absolut. Ohne Wenn und Aber. Das ist einer der wichtigsten Punkte, wenn Sie richtig paraphrasieren und wissenschaftlich sauber arbeiten wollen. Jede Idee, jeder Gedanke und jede Information, die Sie von jemand anderem übernehmen, braucht eine Quellenangabe – ganz egal, ob Sie wörtlich zitieren oder eben paraphrasieren.

Das Weglassen der Quelle bei einer Paraphrase ist wahrscheinlich die häufigste Form von unbeabsichtigtem Plagiat. Klar, Sie haben die Idee in Ihren eigenen Worten formuliert, aber die Idee selbst stammt nicht von Ihnen. Mit der Quellenangabe zollen Sie dem ursprünglichen Autor Respekt und machen Ihre eigene Arbeit nachvollziehbar.

Als Faustregel gilt: Sobald eine Information nicht auf Ihrem eigenen Wissen oder Ihrer eigenen Analyse beruht, müssen Sie die Quelle angeben.

Was ist der Unterschied zwischen Paraphrase und Zusammenfassung?

Beide Techniken sind im wissenschaftlichen Schreiben enorm wichtig, erfüllen aber unterschiedliche Zwecke und unterscheiden sich vor allem im Umfang.

- Paraphrase: Hier nehmen Sie sich einen ganz bestimmten, meist kurzen Textabschnitt oder sogar nur einen einzigen Satz vor. Sie formulieren den Inhalt mit Ihren Worten neu, wobei der Umfang ungefähr gleich bleibt. Ziel ist es, eine sehr spezifische Aussage präzise in den eigenen Text zu integrieren.

- Zusammenfassung: Eine Zusammenfassung hingegen bricht die Kernaussagen eines viel längeren Textes – wie eines ganzen Artikels, Kapitels oder Buches – auf das Wesentliche herunter. Sie ist daher immer deutlich kürzer als das Original und konzentriert sich nur auf die Hauptpunkte.

Man könnte sagen: Eine Paraphrase ist wie das Nacherzählen einer einzelnen Filmszene in eigenen Worten. Eine Zusammenfassung gibt die Handlung des gesamten Films in wenigen Sätzen wieder.

Suchen Sie ein Werkzeug, das Ihnen nicht nur beim Paraphrasieren unter die Arme greift, sondern den gesamten Schreibprozess vereinfacht? Arbento ist ein KI-gestützter Schreibassistent, der speziell für die Anforderungen im akademischen Bereich in Deutschland entwickelt wurde. Von der Gliederung über die korrekte Zitierung bis zum Feinschliff am Stil – Arbento hilft Ihnen, schneller zu besseren Texten zu kommen. Probieren Sie es einfach mal aus und sehen Sie selbst, wie Sie Ihre nächste Haus- oder Abschlussarbeit effizienter erstellen können.