Richtig zitieren Internetquellen – Einfach erklärt

Wenn Sie eine Internetquelle zitieren, müssen Sie dafür sorgen, dass jeder Ihre Quelle problemlos wiederfinden kann. Dazu gehören alle wichtigen Angaben wie Autor, Titel, die genaue URL und das Datum, an dem Sie die Seite besucht haben. Das stärkt nicht nur die Glaubwürdigkeit Ihrer Arbeit, sondern ist auch Ihr bester Schutz vor Plagiatsvorwürfen. Gerade bei Online-Inhalten, die sich ständig ändern können, ist das absolut entscheidend.

Warum sauberes Zitieren von Internetquellen so wichtig ist

Das korrekte Zitieren von Online-Quellen ist weit mehr als nur eine lästige Formalie. Es ist das Fundament Ihrer wissenschaftlichen Glaubwürdigkeit. Ihre Argumentation wird dadurch transparent und für jeden Leser nachvollziehbar. Jeder Link zu einer Webseite, einem Blogbeitrag oder einem Online-Dokument beweist: Ihre Thesen stehen auf einem soliden Fundament und sind nicht einfach aus der Luft gegriffen.

Die große Herausforderung bei Quellen aus dem Netz ist ihre Flüchtigkeit. Anders als ein gedrucktes Buch kann eine Webseite praktisch über Nacht verschwinden, Inhalte können sich ändern oder die gesamte Domain kann offline gehen. Genau deshalb ist es so wichtig, hier ganz präzise und vollständig zu arbeiten.

Die Grundpfeiler wissenschaftlicher Arbeit

Eine saubere Zitierweise ist das A und O für seriöses Arbeiten und erfüllt gleich mehrere wichtige Zwecke:

- Nachvollziehbarkeit: Sie geben anderen die Möglichkeit, Ihre Recherche nachzuvollziehen und die Qualität Ihrer Quellen selbst zu beurteilen. Das ist die Basis des wissenschaftlichen Austauschs.

- Starke Argumente: Jede Aussage, die Sie mit einer guten Quelle belegen, verleiht Ihrer eigenen Argumentation mehr Gewicht und Überzeugungskraft.

- Akademische Sorgfalt: Ein lückenloses und korrektes Quellenverzeichnis ist das beste Signal dafür, dass Sie gewissenhaft und methodisch sauber gearbeitet haben.

Machen Sie sich immer wieder klar: Jede verwendete Quelle, die Sie nicht korrekt angeben, schwächt die Seriosität Ihrer gesamten Arbeit. Es geht im Kern darum, fremdes geistiges Eigentum zu respektieren und einen ehrlichen wissenschaftlichen Dialog zu führen.

In Deutschland hat man die Notwendigkeit einer klaren Regelung schon früh erkannt. Bereits seit Anfang der 2000er-Jahre hat sich die sogenannte „deutsche Zitierweise“ für Internetquellen etabliert, um die Qualität wissenschaftlicher Arbeiten zu sichern. Diese verlangt als Minimum die Angabe von Autor, Veröffentlichungsjahr, Titel, URL und dem exakten Zugriffsdatum. Mehr Details dazu finden Sie in diesem Überblick zur deutschen Zitierweise auf Mentorium.de.

Um der Unbeständigkeit von Web-Inhalten vorzubeugen, gibt es einen praktischen Tipp, den auch viele Hochschulen wie die Universität Rostock empfehlen: Archivieren Sie jede digitale Quelle zusätzlich. Ein einfacher Screenshot oder ein PDF-Ausdruck der Seite kann im Zweifel als Beleg dienen, falls die ursprüngliche URL nicht mehr erreichbar ist. Diese doppelte Absicherung macht Ihre Forschung unangreifbar und beweist, dass Sie mit größter Sorgfalt vorgegangen sind.

Die gängigsten Zitierstile für Online-Quellen – einfach erklärt

Die Wahl des richtigen Zitierstils kann einen am Anfang ganz schön ins Schwitzen bringen. Ob APA, IEEE oder die klassische deutsche Zitierweise mit Fußnoten – jeder Stil hat seine Eigenheiten und ist in bestimmten Fachbereichen zu Hause. Aber keine Sorge: Es geht nicht darum, den einen perfekten Stil zu finden. Entscheidend ist, was Ihre Hochschule oder Ihr Institut vorgibt.

Damit Sie nicht in trockener Theorie ertrinken, zeige ich Ihnen ganz praktisch, wie das Ganze funktioniert. Wir schauen uns die drei häufigsten Quellentypen aus dem Netz an: einen Blogartikel, einen Online-Zeitungsartikel und ein frei zugängliches PDF. So sehen Sie die Unterschiede auf einen Blick und können sicher sein, dass Sie Internetquellen richtig zitieren.

APA-Stil: Klarheit in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften

In den Sozial-, Wirtschafts- und auch Naturwissenschaften hat sich der APA-Stil durchgesetzt. Sein großer Vorteil? Er ist unheimlich übersichtlich. Mitten im Text platzieren Sie nur einen kurzen Verweis in Klammern, der auf den ausführlichen Eintrag im Literaturverzeichnis am Ende Ihrer Arbeit verweist.

Dieser Verweis im Text – meist nur Nachname und Jahr – stört den Lesefluss kaum. Trotzdem ist sofort klar, woher die Information stammt.

Ein Beispiel für den Verweis direkt im Text (APA):

Neuere Studien zeigen, dass die Nutzererfahrung ein entscheidender Faktor für den Erfolg einer Webanwendung ist (Müller, 2023).

Im Literaturverzeichnis wird die Quelle dann mit allen Details aufgeführt. Eine kleine Besonderheit bei APA: Das Zugriffsdatum geben Sie nur an, wenn sich Inhalte theoretisch ändern könnten, wie bei einem Wiki. Bei einem festen Blogartikel oder einem PDF ist das meist nicht nötig.

So sieht der Eintrag im Literaturverzeichnis nach APA aus:

- Blogartikel: Müller, T. (2023, 15. Mai). Die Zukunft des wissenschaftlichen Schreibens. Digital-Akademie Blog. https://beispiel-domain.de/blog/zukunft-schreiben

- Online-Zeitungsartikel: Schmidt, A. (2024, 1. Februar). Künstliche Intelligenz verändert die Forschung. Frankfurter Allgemeine Zeitung. https://www.faz.net/aktuell/thema/kuenstliche-intelligenz

- PDF-Dokument: Huber, F. (2022). Leitfaden für empirische Studien [PDF-Dokument]. Universität Beispielstadt. https://uni-beispiel.de/leitfaden-empirie.pdf

Die deutsche Zitierweise: Der Klassiker mit Fußnoten

Besonders in den Geistes- und Rechtswissenschaften schwört man auf die deutsche Zitierweise. Statt eines Verweises im Text setzen Sie eine kleine, hochgestellte Ziffer hinter den Satz. Die dazugehörige Quellenangabe landet dann direkt unten auf derselben Seite in einer Fußnote.

Der Charme dieser Methode: Ihre Leser können die Quelle sofort nachschlagen, ohne erst zum Literaturverzeichnis blättern zu müssen. Beim ersten Mal wird die Quelle vollständig zitiert, danach reicht eine verkürzte Form. Mehr dazu, wie man mit verschiedenen Quellentypen umgeht, finden Sie übrigens in unserem umfassenden Leitfaden zum korrekten Zitieren von Online-Quellen.

So könnte eine Fußnote nach deutscher Zitierweise aussehen:

- Vollbeleg (bei der ersten Erwähnung): ¹ Vgl. Müller, Thomas: Die Zukunft des wissenschaftlichen Schreibens, in: Digital-Akademie Blog, 15.05.2023, online unter https://beispiel-domain.de/blog/zukunft-schreiben (abgerufen am 20.06.2024).

- Kurzbeleg (bei jeder weiteren Erwähnung): ² Vgl. Müller, 2023.

Im Literaturverzeichnis am Ende der Arbeit führen Sie die Quelle dann noch einmal vollständig auf, allerdings oft ohne den Zusatz „online unter“ und das Abrufdatum.

IEEE-Stil: Die numerische Methode für Technik und IT

In den Ingenieurwissenschaften, der Informatik oder Elektrotechnik ist der IEEE-Stil der Goldstandard. Er funktioniert rein numerisch. Jede Quelle bekommt eine feste Nummer in eckigen Klammern, zum Beispiel 1, die Sie direkt im Text einfügen.

Die Nummern werden einfach in der Reihenfolge vergeben, in der die Quellen in Ihrer Arbeit auftauchen. Quelle Nummer 1 ist also die, die Sie als Erstes zitieren. Im Literaturverzeichnis werden die Einträge dann genau nach dieser Reihenfolge sortiert.

Ein Beispiel für den Verweis im Text (IEEE):

Die Signalverarbeitung konnte durch neue Algorithmen deutlich optimiert werden 1.

Und so sieht der passende Eintrag im Literaturverzeichnis nach IEEE aus:

1 T. Müller, „Die Zukunft des wissenschaftlichen Schreibens“, Digital-Akademie Blog, 15. Mai 2023. Online. Verfügbar: https://beispiel-domain.de/blog/zukunft-schreiben. Zugegriffen: 20. Juni 2024.

Online-Statistiken und Datenbanken souverän zitieren

Daten aus Online-Statistiken und Datenbanken wie Statista, Eurostat oder den Portalen der Statistischen Ämter sind oft das Rückgrat einer empirischen Arbeit. Sie liefern harte Fakten und untermauern Ihre Argumente. Doch genau hier lauern ein paar Fallstricke. Es reicht nämlich nicht, einfach nur die Zahlen zu übernehmen und die Plattform als Quelle anzugeben.

Der Schlüssel zum korrekten Zitieren liegt darin, zwischen der Plattform selbst (also der Sekundärquelle) und der eigentlichen Studie (der Primärquelle) zu unterscheiden. Ihre Aufgabe als gewissenhafter Wissenschaftler ist es, immer zu versuchen, die ursprüngliche Quelle ausfindig zu machen und diese zu zitieren. Die Datenbank ist in den meisten Fällen nur der Vermittler der Information.

Der Unterschied zwischen Primär- und Sekundärquelle

Stellen Sie sich eine Datenbank wie Statista wie einen gut sortierten Werkzeugkasten vor. Die Plattform stellt Ihnen die Werkzeuge – also die Daten – zur Verfügung, aber sie hat sie nicht alle selbst hergestellt. Oft werden dort Studien von Forschungsinstituten, Unternehmen oder Behörden einfach nur neu aufbereitet und schick präsentiert.

- Primärquelle: Das ist die ursprüngliche Studie, der Forschungsbericht oder die amtliche Veröffentlichung, in der die Daten zum allerersten Mal erhoben und publiziert wurden.

- Sekundärquelle: Das ist die Datenbank oder Plattform (z. B. Statista), die diese Daten sammelt, aufbereitet und Ihnen zur Verfügung stellt.

Ihre oberste Priorität sollte es immer sein, die Primärquelle aufzustöbern und zu zitieren. Nur wenn diese wirklich unter keinen Umständen auffindbar oder zugänglich ist, dürfen Sie die Datenbank selbst als Quelle angeben. Viele fragen sich, wie man in solchen Fällen richtig Internetquellen zitieren soll. Eine detaillierte Anleitung dazu finden Sie auch in unserem umfassenden Guide zum Umgang mit Internetquellen.

Warum das Abrufdatum so entscheidend ist

Gerade bei dynamischen Datensätzen, die regelmäßig aktualisiert werden, spielt das Abrufdatum eine entscheidende Rolle. Denken Sie nur an amtliche Statistiken zur Arbeitslosigkeit oder Inflation – diese Zahlen ändern sich oft monatlich. Ihre Quellenangabe muss daher absolut präzise dokumentieren, auf welchen Datenstand Sie sich beziehen. Andernfalls ist Ihre Aussage nicht mehr nachprüfbar.

Eine Untersuchung der Bundesagentur für Arbeit aus dem Jahr 2023 betont, dass Online-Veröffentlichungen ein klares Zitierformat benötigen, das neben dem Titel auch das Datum des letzten Abrufs einschließt. Das garantiert die Aktualität und Nachprüfbarkeit der Daten, was bei über 70 % online verfügbarer amtlicher Statistiken in Deutschland unerlässlich ist. Mehr dazu finden Sie in den Zitierhinweisen der Bundesagentur für Arbeit.

Ein Praxisbeispiel mit Statista

Nehmen wir an, Sie finden auf Statista eine spannende Grafik zur Smartphone-Nutzung in Deutschland. Schauen Sie genau hin! Unter der Grafik steht in der Regel ein Hinweis wie „Quelle: IfD Allensbach; ACTA 2023“. Das ist Ihr goldener Hinweis auf die Primärquelle.

Ihre nächsten Schritte sehen dann so aus:

- Primärquelle recherchieren: Suchen Sie gezielt nach der Studie „ACTA 2023“ des Instituts für Demoskopie Allensbach. Eine schnelle Suche im Netz führt oft schon zum Ziel.

- Original finden und zitieren: Im Idealfall finden Sie den Originalbericht als PDF oder auf der Webseite des Instituts. Perfekt! Diese Quelle zitieren Sie dann ganz normal nach den Regeln Ihres Zitierstils.

- Wenn die Primärquelle nicht zugänglich ist: Nur wenn Sie das Original partout nicht finden können, zitieren Sie Statista als Sekundärquelle. Wichtig ist aber auch hier, dass Sie im Zitat auf die ursprüngliche Erhebung verweisen.

So könnte ein Zitat im APA-7-Stil aussehen, wenn Sie Statista als Quelle nutzen müssen:

Statista. (2024). Anteil der Personen in Deutschland, die ein Smartphone besitzen, in den Jahren 2012 bis 2023. Abgerufen am 20. Juni 2024, von https://de.statista.com/statistik/daten/studie/xyz/

Diese Vorgehensweise zeigt nicht nur, dass Sie methodisch sauber arbeiten, sondern auch, dass Sie die Herkunft Ihrer Daten kritisch hinterfragt haben. Das stärkt die Beweiskraft Ihrer Argumentation ungemein.

Was tun, wenn eine Internetquelle keinen Autor oder kein Datum hat?

Jeder, der schon mal eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben hat, kennt das Problem: Man findet die perfekte Quelle online, einen Artikel, der die eigene Argumentation goldrichtig untermauert – doch dann die Ernüchterung. Weder ein Autor noch ein Veröffentlichungsdatum sind zu finden. Das ist aber noch kein Grund, die Flinte ins Korn zu werfen.

Fehlende Angaben sind ärgerlich, aber sie machen eine Quelle nicht automatisch unbrauchbar. Wichtig ist, dass Sie jetzt systematisch vorgehen und die Seriosität der Seite genau unter die Lupe nehmen.

Erst mal auf Spurensuche gehen

Bevor Sie eine Quelle als unvollständig abstempeln, sollten Sie ein wenig Detektivarbeit leisten. Oft verstecken sich die gesuchten Informationen an Orten, an die man nicht sofort denkt.

- Der Klassiker: Impressum & „Über uns“: Der allererste Klick sollte Sie immer ins Impressum oder in den „Über uns“-Bereich der Website führen. Hier steht oft, wer für den Inhalt verantwortlich ist – eine Organisation oder eine Person. Dieser Herausgeber kann dann als Autor genannt werden.

- Ein Blick hinter die Kulissen: Manchmal sind die Informationen direkt im Quelltext der Seite hinterlegt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Seite und wählen Sie „Seitenquelltext anzeigen“. Mit der Suchfunktion (Strg+F oder Cmd+F) können Sie dann nach Begriffen wie „author“, „Verfasser“ oder „published_time“ suchen.

- Die Zeitmaschine anwerfen: Das Internet Archive und seine Wayback Machine sind wahre Goldgruben. Geben Sie dort die URL der Seite ein, und Sie können sich ältere Versionen der Website ansehen. Gut möglich, dass in einer früheren Fassung noch ein Autor oder ein Datum angegeben war.

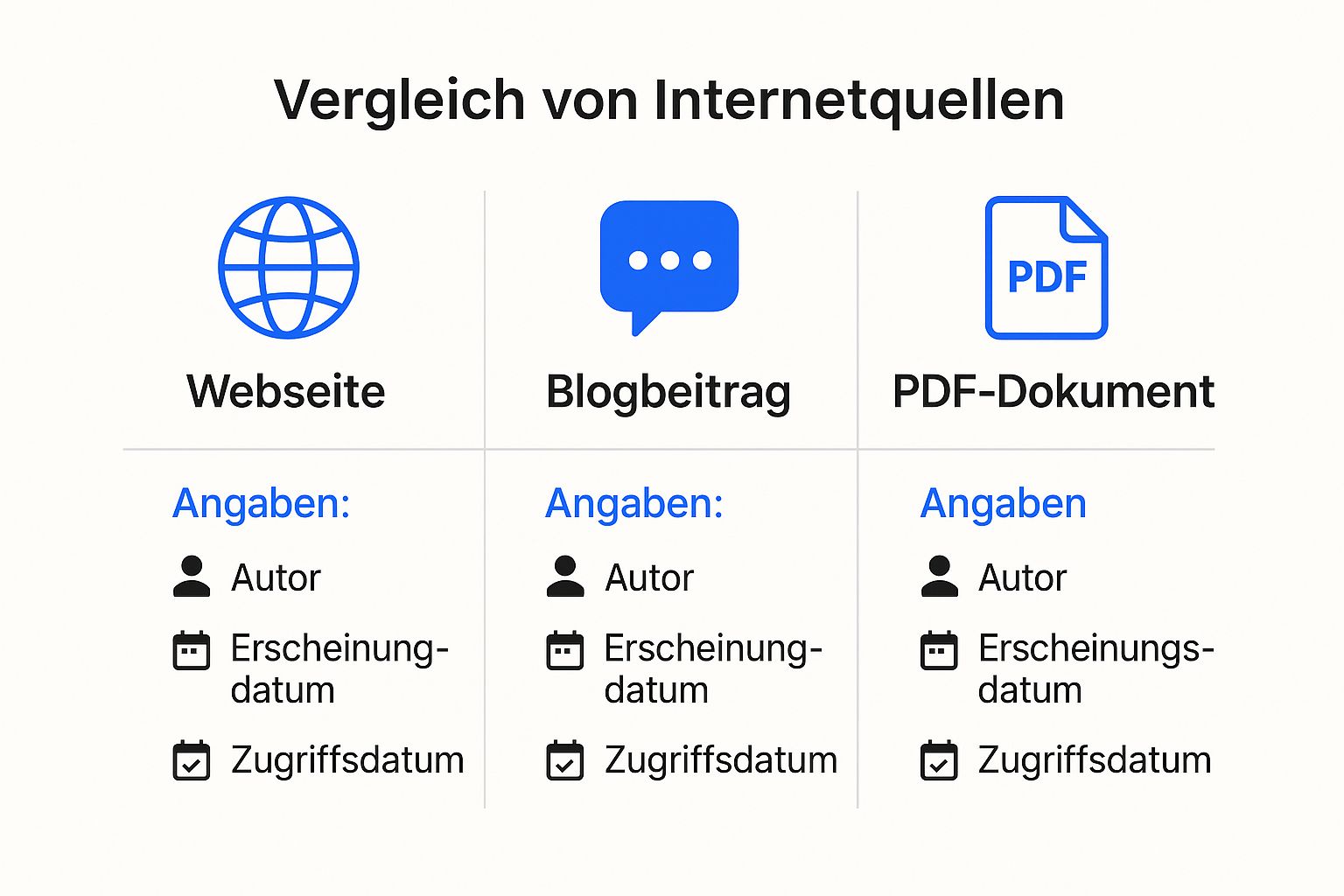

Diese Infografik fasst noch einmal zusammen, welche Angaben bei den wichtigsten Online-Quellen auf keinen Fall fehlen sollten.

Wie man sieht, sind Autor und Datum fast immer zentrale Bausteine. Fehlen sie, braucht es eine saubere Lösung.

So kennzeichnen Sie die Lücken richtig

Wenn auch die intensivste Suche erfolglos bleibt, gibt es zum Glück etablierte Regeln, wie man mit diesen Lücken umgeht. Spezielle Abkürzungen machen im Text und im Literaturverzeichnis transparent, dass die Information schlicht nicht vorhanden war.

Mein Tipp aus der Praxis: Zeigen Sie Ihrem Betreuer, dass Sie die Regeln beherrschen, indem Sie diese Lücken sauber kennzeichnen. Das wirkt weitaus professioneller, als eine Angabe wegzulassen oder – schlimmer noch – zu erfinden. Konsequenz ist hier der Schlüssel.

Für fehlende Angaben gibt es klare Kürzel:

- o. V. (ohne Verfasser): Nutzen Sie dieses Kürzel, wenn sich wirklich kein Autor ausfindig machen lässt – weder eine Person noch eine Organisation. Der Titel des Beitrags rückt dann an die erste Stelle.

- o. D. (ohne Datum): Diese Abkürzung kommt zum Einsatz, wenn kein Datum zu finden ist. Im APA-Stil verwendet man das englische Äquivalent n.d. (no date).

Gerade bei diesen Sonderfällen unterscheiden sich die Zitierstile. Die folgende Tabelle zeigt, wie Sie bei den gängigsten Stilen am besten vorgehen.

Lösungsstrategien für fehlende Quellenangaben

Hier ist ein direkter Vergleich, wie der APA-Stil und die deutsche Zitierweise mit den häufigsten fehlenden Informationen bei Internetquellen umgehen.

| Fehlende Angabe | Lösung im APA-Stil | Lösung in der deutschen Zitierweise |

|---|---|---|

| Autor | Titel der Seite an die erste Stelle, dann Datum. Im Text: ("Titel der Seite", Jahr). | Kürzel o. V. verwenden, dann Titel. Im Text/in der Fußnote: (o. V. Jahr, S. X) oder o. V.: Titel. |

| Datum | Kürzel n.d. (für no date) verwenden. Im Text: (Autor, n.d.). | Kürzel o. D. (für ohne Datum) verwenden. Im Text/in der Fußnote: (Autor o. D., S. X). |

| Autor & Datum | Titel an erster Stelle, gefolgt von n.d. Im Text: ("Titel der Seite", n.d.). | Kürzel o. V. und o. D. verwenden. Im Text/in der Fußnote: (o. V. o. D., S. X). |

Diese standardisierten Lösungen helfen Ihnen, auch unvollständige Quellen korrekt und nachvollziehbar in Ihre Arbeit zu integrieren.

Ist eine Quelle ohne Autor überhaupt zitierwürdig?

Das ist die entscheidende Frage, die Sie sich stellen müssen. Hier ist kritisches Denken gefragt.

Wenn eine Webseite von einer bekannten Institution wie einer Universität, einer Behörde (z.B. das Statistische Bundesamt) oder einer etablierten NGO betrieben wird, hat sie eine hohe Glaubwürdigkeit. Dann fungiert die Organisation einfach als institutioneller Autor.

Lässt sich aber weder ein persönlicher Verfasser noch eine verantwortliche Organisation ermitteln, sollten bei Ihnen alle Alarmglocken schrillen. Eine anonyme Quelle ohne Datumsangabe ist oft ein klares Indiz für mangelnde Seriosität. In den meisten Fällen sollten Sie auf solche Quellen lieber verzichten.

Typische fehler beim zitieren vermeiden

Selbst mit der größten Sorgfalt kann beim Zitieren etwas schiefgehen, gerade wenn die Zeit drängt. Doch schon kleine Fehler können die Glaubwürdigkeit Ihrer Arbeit ins Wanken bringen. Ein Klassiker, den ich immer wieder sehe: Informationen werden schnell übernommen, ohne die Quelle auf ihre Vertrauenswürdigkeit zu prüfen.

Genauso problematisch ist es, einfach nur die URL in die Fußnote oder das Literaturverzeichnis zu kopieren. Das reicht einfach nicht. Ohne Autor, Titel und Datum ist die Quelle für andere nicht nachvollziehbar – ein absolutes No-Go für sauberes wissenschaftliches Arbeiten.

Mein Tipp: Einer der kritischsten und zugleich häufigsten Fehler ist das Vergessen des Abrufdatums. Inhalte im Internet sind nicht in Stein gemeißelt; sie können geändert oder sogar gelöscht werden. Das Abrufdatum ist Ihr Beleg dafür, auf welche Version der Quelle Sie sich bezogen haben. So bleibt Ihre Recherche transparent und nachprüfbar.

Unvollständige oder falsche angaben

Stellen Sie sich dieses Szenario vor: Sie finden die perfekte Statistik für Ihre Argumentation, bauen sie ein, aber vergessen, die genaue Quelle zu notieren. Später, kurz vor der Abgabe, fehlt die Zeit, um die ursprüngliche Quelle noch einmal aufzuspüren. Genau so entstehen unvollständige Zitate, die Ihnen auf die Füße fallen können.

Besonders bei Datenportalen wie Statista ist hier Vorsicht geboten. Diese Plattformen fassen oft nur Daten aus anderen Studien zusammen und sind damit Sekundärquellen. Eine Umfrage zeigte, dass 2021 rund 60 % der deutschen Studierenden Statista nutzten – dabei rät die Plattform selbst dazu, immer die originale Primärquelle zu suchen und anzugeben. Wer das richtig zitieren von Internetquellen beherrsigt, sichert nicht nur die eigene Arbeit ab, sondern zeigt auch Respekt vor dem Urheberrecht. Mehr Tipps zum Zitieren von Statista finden Sie in diesem Leitfaden auf BachelorPrint.de.

Hier ein konkretes Beispiel, wie der Unterschied in der Praxis aussieht:

- Falsch: Quelle: https://beispiel-statistik.de/daten/2024

- Richtig (nach APA 7): Statistisches Bundesamt. (2024, Januar). Verbraucherpreisindex für Deutschland. DESTATIS. Abgerufen am 20. Juni 2024, von https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Verbraucherpreisindizes/_inhalt.html

Inkonsistenter zitierstil

Ein weiterer typischer Lapsus ist das Durcheinanderwürfeln verschiedener Zitierstile. Man startet mit APA, zitiert im nächsten Absatz aber nach der deutschen Zitierweise mit Fußnoten. Eine solche Inkonsistenz lässt Ihre Arbeit schnell unprofessionell wirken. Legen Sie sich zu Beginn auf einen Stil fest und ziehen Sie diesen durch.

Das betrifft auch Details wie die richtige Angabe bei mehreren Autoren. Machen Sie sich vertraut damit, wie Sie Quellen mit mehreren Autoren richtig zitieren, um hier einheitlich und korrekt zu bleiben.

Eine einfache Checkliste vor der Abgabe kann hier Gold wert sein. Überprüfen Sie jedes einzelne Zitat: Ist der Autor da? Das Datum? Der Titel, die URL und das Abrufdatum? Mit diesem letzten Check stellen Sie sicher, dass Ihre Arbeit einen sauberen und professionellen Eindruck hinterlässt.

Häufig gestellte Fragen zum Zitieren von Internetquellen

Mitten im Schreibflow tauchen oft die kniffligsten Fragen auf. Damit Sie nicht lange grübeln müssen, habe ich hier ein paar Antworten auf die typischen Herausforderungen zusammengestellt, denen Sie beim richtig zitieren von Internetquellen garantiert begegnen werden.

Was mache ich mit toten Links?

Ein Link, der ins Leere führt, ist natürlich ärgerlich. Aber keine Panik, das ist noch lange kein Beinbruch, solange Sie bei Ihrer Recherche ein wenig vorausgedacht haben.

Der entscheidende Punkt ist das Zugriffsdatum in Ihrer Quellenangabe. Es belegt, dass die Seite zu genau diesem Zeitpunkt online und für Sie erreichbar war. Ihre Angabe ist also weiterhin korrekt. Am besten fügen Sie einen kurzen Vermerk hinzu, zum Beispiel „(Link nicht mehr aktiv)“. Noch besser ist es natürlich, wenn Sie von Anfang an Screenshots oder PDFs der wichtigsten Seiten speichern.

Mein Tipp aus der Praxis: Schauen Sie unbedingt bei der Wayback Machine des Internet Archive vorbei. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Sie dort eine archivierte Version der Seite finden. Diese können Sie dann als alternative URL angeben und sichern so die Nachvollziehbarkeit für Ihre Leser.

Wie zitiere ich Inhalte aus sozialen Medien?

X (früher Twitter), Instagram, YouTube – gerade bei aktuellen Themen oder wenn man Experten direkt zitieren will, kommt man an sozialen Medien kaum noch vorbei. Auch hierfür gibt es zum Glück klare Regeln.

Statt eines klassischen Autors verwenden Sie einfach den Namen des Accounts oder Kanals. Der „Titel“ ist dann meist der Text des Beitrags oder der Name des Videos. Wichtig sind vor allem diese vier Punkte:

- Der genaue Account-Name: Also zum Beispiel „@WissenschaftsKanal“.

- Das exakte Datum der Veröffentlichung: Hier sind Tag, Monat und Jahr gefragt.

- Die Art des Inhalts: Machen Sie kurz kenntlich, worum es sich handelt, etwa mit Tweet, Instagram-Foto oder Video.

- Die vollständige URL: Der direkte Link zum Beitrag ist unerlässlich.

Muss ich jede Unterseite einer Website einzeln zitieren?

Ja, das müssen Sie. Stellen Sie sich jede einzelne Unterseite einer Website wie ein separates Dokument vor. Wenn Sie also Informationen von der „Über uns“-Seite und gleichzeitig aus einem Blogartikel derselben Domain zitieren, müssen das auch zwei getrennte Einträge im Literaturverzeichnis sein.

Der Grund ist einfach: Jede Unterseite hat ihre eigene, spezifische URL und oft auch ein anderes Veröffentlichungsdatum oder einen anderen Autor. Nur die Startseite anzugeben, reicht nicht, denn das wäre so, als würden Sie bei einem Buchzitat nur den Buchtitel, aber keine Seitenzahl nennen.

Wie gehe ich mit Quellen hinter einer Paywall um?

Viele wissenschaftliche Artikel oder Fachzeitschriften sind leider nur gegen Bezahlung oder über einen Zugang der Universität zugänglich. Für das Zitieren selbst ist das aber zum Glück kein Hindernis.

Geben Sie die Quelle einfach so an, als wäre sie frei verfügbar. Wichtig ist nur, dass sie existiert und über den beschriebenen Weg – zum Beispiel die Unibibliothek oder ein Abonnement – grundsätzlich gefunden werden kann. Der DOI (Digital Object Identifier) ist hier Ihr bester Freund, denn er ist ein dauerhafter und eindeutiger Link zum Dokument. Sie müssen also nicht extra erwähnen, dass die Quelle hinter einer Bezahlschranke liegt.

Wollen Sie den gesamten Prozess des wissenschaftlichen Schreibens einfacher gestalten – von der Gliederung bis zum perfekten Zitat? Arbento ist Ihr deutscher KI-Schreibassistent, der Ihnen hilft, Hausarbeiten, Essays und Abschlussarbeiten schneller und in besserer Qualität zu erstellen. Probieren Sie doch direkt mal aus, wie einfach das sein kann: https://arbento.de